Im Vorfeld der Nationalratswahlen hat wieder einmal die Forderung Hochkonjunktur, dass der österreichische Staat in Zukunft einschneidend sparen müsse, um die Staatsausgabenquote weiter zu senken. Obwohl bei anhaltend guter Konjunktur die Quote auch ohne Kürzungen sinken wird, wollen einige Parteien eins draufsetzen und fordern strikte Obergrenzen für Staatsausgaben. Dies würde jedoch nicht nur Einschnitte bei Bildung, Gesundheitsversorgung und sozialer Sicherheit bedeuten, sondern mögliche zukünftige Wirtschaftskrisen verschärfen.

Staatsausgaben spiegeln im Wesentlichen öffentliche Leistungen und die Unterstützung Privater wider. Weniger Ausgaben bedeuten in der Regel auch weniger Leistungen. Die Staatsausgabenquote kann hingegen auch dann zurückgehen, wenn die Bezugsgröße – die Wirtschaftsleistung – stärker steigt als die Ausgaben.

Gleichzeitig gibt es einen Zusammenhang, da Änderungen der Staatsausgaben sich über einen Multiplikatoreffekt auf das Investitions- und Konsumverhalten des Privatsektors auswirken und damit die wirtschaftliche Entwicklung selbst beeinflussen. Negative Wachstums- und Beschäftigungseffekte aufgrund von Ausgabenkürzungen wären vor dem Hintergrund einer im historischen Vergleich weiterhin hohen Arbeitslosigkeit in Österreich problematisch, weil dadurch das Beschäftigungswachstum gedrosselt und die Einbindung des kräftig wachsenden Arbeitskräfteangebots in den österreichischen Arbeitsmarkt erschwert werden würde.

Tatsächlich ist die staatliche Ausgabenquote von 54,5% im Jahr 2009 auf 51,1% des BIP im Jahr 2016 gesunken und wird auch 2017 weiter zurückgehen. Dies kann durchaus als positiv gewertet werden, weil es maßgeblich auf die Erholung in den letzten Jahren zurückzuführen ist. Eine Fortsetzung des aktuellen wirtschaftlichen Aufschwungs wäre durch die Einführung eines staatlichen Ausgabenstopps jedoch gefährdet. Bei einer Vernachlässigung von Beschäftigungszielen und einer Überbetonung von Ausgabenreduktionszielen kann sich zudem die mittel- und langfristige Schuldentragfähigkeit verschlechtern, weil bei schwächerer Konjunktur die Sozialausgaben (insbesondere für Arbeitslosigkeit) automatisch ansteigen und die Steuereinnahmen zurückgehen.

Strikte Obergrenzen führen zu realen Kürzungen in den Bereichen Bildung, Gesundheit und Soziales

Was würde es bedeuten, wenn das nominelle Wachstum der Staatsausgaben auf die Inflation beschränkt werden würde? Zunächst, dass es real keine zusätzlichen Ausgaben geben darf. Ganz allgemein bedeutet das also überall dort, wo der Bedarf nach öffentlichen Leistungen steigt (z.B. Gesundheitsleistungen oder Pensionen) oder überdurchschnittliche Preissteigerungen zu erwarten sind, dass Leistungskürzungen zu erwarten sind.

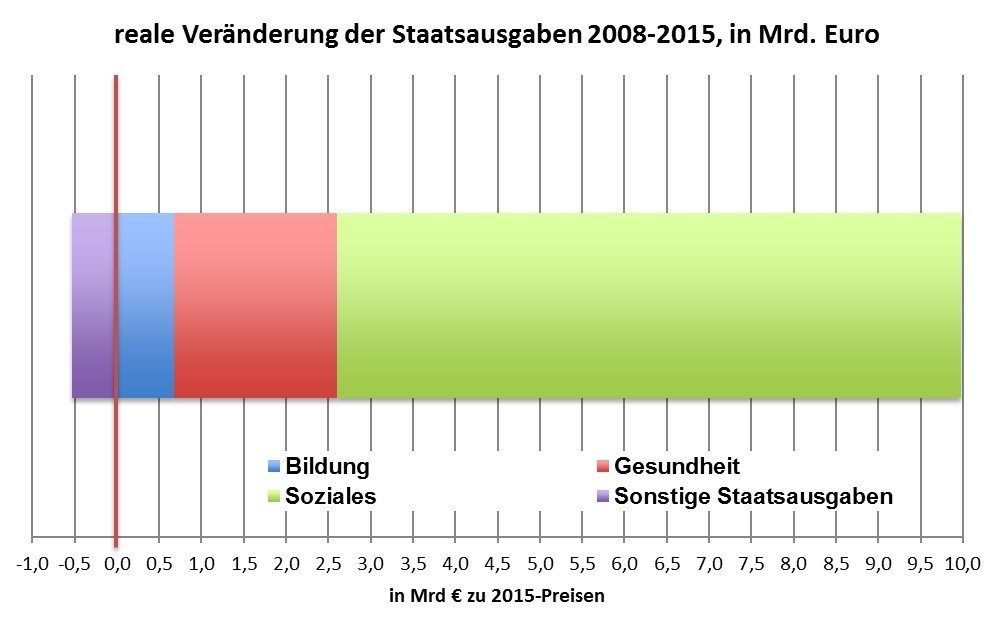

Betrachten wir die realen (inflationsbereinigten) Ausgaben in der Vergangenheit, so lässt sich konkret zeigen, in welchen Bereichen gekürzt worden wäre. Nachdem von zehn staatlichen Ausgabeneuro fast sieben Euro für die drei großen Bereiche Bildung, Gesundheit und Soziales aufgewendet werden, sind diese nicht nur politisch, sondern auch in einer quantitativen Budgetbetrachtung von besonderer Relevanz.

Die realen Staatsausgaben sind in Österreich seit dem Beginn der Finanzkrise im Jahr 2008 insgesamt um 9,4 Milliarden Euro gestiegen. Dieser Anstieg geht im Wesentlichen auf die Bereiche Bildung, Gesundheit und Soziales zurück, die insgesamt sogar etwas stärker wuchsen, während andere Bereiche in Summe real leicht geschrumpft sind. Von den Zuwächsen entfallen 0,7 Milliarden Euro auf Bildung; das sind Ausgaben für Kindergärten, Schulen und Universitäten. 1,9 Milliarden Euro gehen auf den Gesundheitsbereich zurück, der sich aus Ausgaben für Krankenhäuser, den ambulanten Bereich, öffentliche Gesundheitsdienstleistungen etc. zusammensetzt. Und 7,4 Milliarden Euro der realen Ausgabensteigerung zwischen 2008 und 2015 fielen im Sozialbereich an – Ausgaben für Pensionen, Arbeitslosen- und Krankengeld usw.

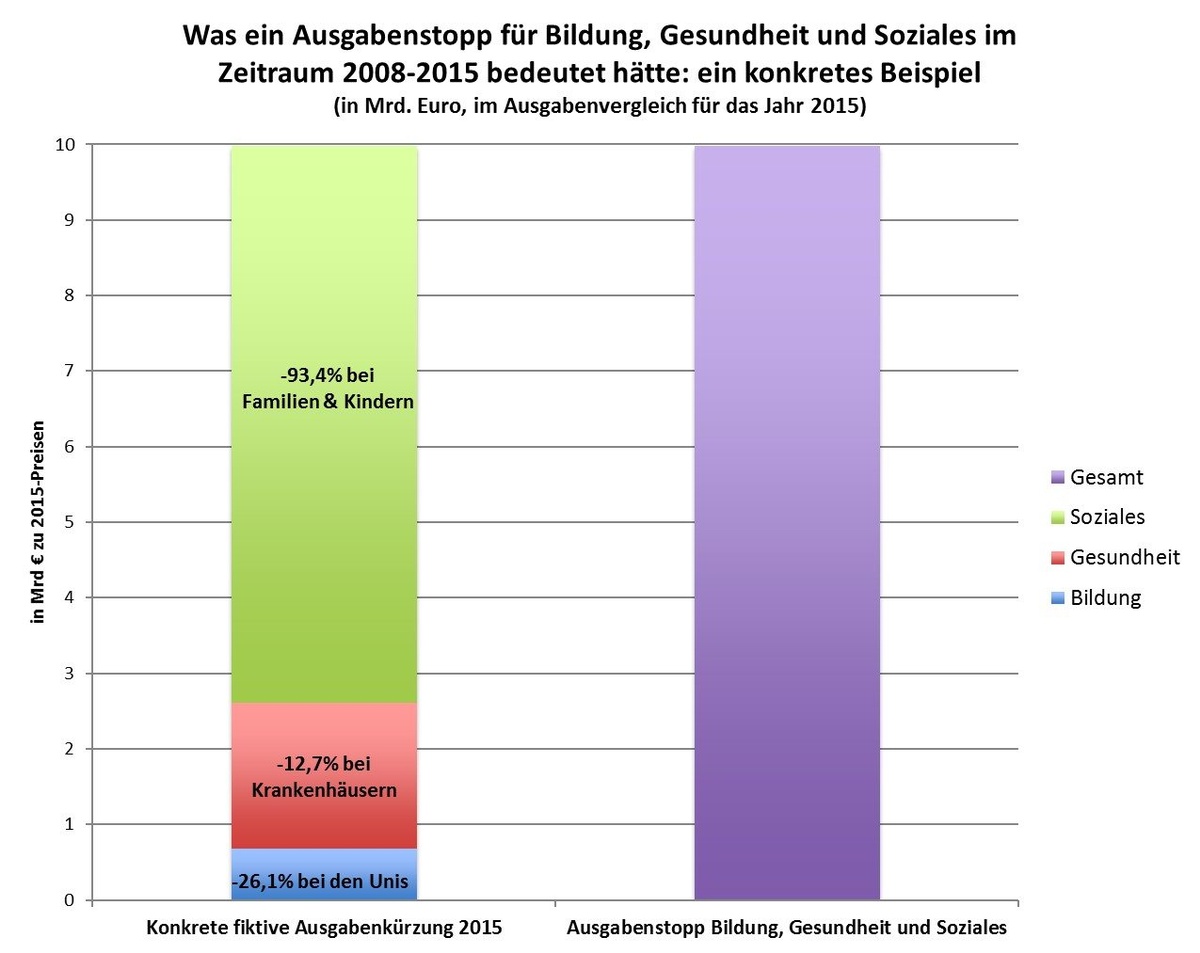

Wäre ein „Ausgabenstopp“ auf Basis der Inflationsentwicklung nach der Finanzkrise in Kraft gewesen, hätte der österreichische Staat die Ausgaben zwischen 2008 und 2015 in den Bereichen Bildung, Gesundheit und Soziales um rund 10 Milliarden Euro kürzen müssen. Um eine Vorstellung für die Größenordnung der erforderlichen Kürzungen zu bekommen, seien ein paar konkrete Beispiele genannt. Eine Einsparung von 0,7 Milliarden Euro im Bildungsbereich entspricht mehr als einem Viertel der Staatsausgaben für Universitäten im Jahr 2015. Um im Gesundheitsbereich 1,9 Milliarden Euro einsparen zu können, müsste man rund 13% der staatlichen Ausgaben für Krankenhäuser kürzen. Und geringere Staatsausgaben in der Höhe von 7,4 Milliarden Euro für Soziales entsprechen rund 93% der gesamten staatlichen Ausgaben für Familien und Kinder.

Wundermittel „Verwaltungsreform“?

Dass es unmöglich ist, im Rahmen eines Ausgabenstopps die erforderlichen Einsparungen von rund 10 Milliarden Euro innerhalb weniger Jahre durch – bestenfalls langfristig wirksame – Verwaltungs- und Föderalismusreformen zu erzielen, sollte selbst den größten Reformoptimistinnen und „Strukturreform“-AnhängerInnen einleuchten. Natürlich gibt es Potentiale für Qualitätsverbesserungen und Einsparungen im öffentlichen Sektor. Diese sollten auch gehoben werden. Aber kurzfristig liegen diese Einsparungspotentiale im Millionen-, nicht im Milliardenbereich. In diesem Zusammenhang sollte außerdem beachtet werden, dass Österreich mit einem Anteil von 15,9% der öffentlich Beschäftigten an der Gesamtbeschäftigung deutlich unter dem OECD-Durchschnitt von 18,1% liegt. Im Jahr 2017 verfügt der Bund gemäß Personalplan über weniger als 139.000 Planstellen.

Milliardenkürzungen im Verwaltungsbereich würden jedenfalls den Abbau von tausenden öffentlich Bediensteten mit sich bringen, was nicht ohne Folgen für die Qualität der Erbringung öffentlicher Leistungen bliebe. Politikerinnen und Politiker, welche angekündigte staatliche Ausgabensenkungen mit dem Verweis auf „Verwaltungsreformen“ zu erreichen gedenken, sollten im Detail darlegen, wo ihre Einsparungspläne tatsächlich ansetzen. Verweise darauf, dass kurzfristige Milliardeneinsparungen durch „Verwaltungsreformen“ möglich seien, bleiben jedenfalls unseriös, solange die Einsparungsziele nicht inhaltlich genau erläutert werden.

Wir halten deshalb fest: Die Umsetzung der Forderung, die staatlichen Ausgaben sollten maximal mit der Inflationsrate steigen, würde massive Einschnitte in den Bereichen Bildung, Gesundheit und soziale Sicherung bedeuten. Zudem wäre es nicht mehr möglich, die öffentlichen Beschäftigten finanziell am gesellschaftlichen Wohlstandszuwachs zu beteiligen.

Wenn die Staatsausgaben real nicht mehr steigen sollen, würde die politische Weiterentwicklung eines modernen Sozialstaates untergraben werden. So deuten etwa aufgrund des Anstiegs der älteren und pflegebedürftigen Bevölkerung in den nächsten Jahrzehnten die Ausgabenprojektionen auf steigende reale Ausgaben für Altenpflege hin. Auch wenn aufgrund sinkender Ausgaben in anderen Bereiche insgesamt eine stagnierende Ausgabenentwicklung theoretisch nicht auszuschließen ist, so ist es praktisch aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre (z.B. erstes Konsolidierungspaket nach der Krise und Kürzungen der Ermessensausgaben 2014/15) wahrscheinlich, dass erneut ein inadäquates Rasenmäherprinzip zur Geltung kommen würde.

Auch im Gesundheitssystem würde ein reales Nullwachstum der Staatsausgaben bei wachsender und alternder Bevölkerung mittel- und langfristig zwangsläufig zu Problemen in der Gesundheitsversorgung führen. Ein weiteres Beispiel ist das Bildungssystem: Die sozialen und wirtschaftlichen Herausforderungen im frühkindlichen und schulischen Sprach-, Integrations- und Ausbildungsbereich erfordern langfristig steigende Bildungsausgaben; und auch die Positionierung Österreichs als attraktives Land für Wissenschaft und Forschung wird höherer Bildungsausgaben bedürfen.

Die Gefahr, dass diese politischen Kernthemen, die Gestaltungskompetenz und budgetpolitische Spielräume verlangen, dem Autopiloten der fiskalischen Austerität zum Opfer fallen, wäre hoch.

Starre Schranken für Staatsausgaben vertiefen Wirtschaftskrisen

Eine zweite Wirkung inflexibler Ausgabenschranken wäre, dass konjunkturelle Schwankungen in Zukunft heftiger ausfallen als in der Vergangenheit. Auf die Inflationsrate beschränkte Ausgabenobergrenzen würden in wirtschaftlichen Boom-Phasen, die mit relativ hoher Inflation einhergehen, größeren Spielraum für Ausgabensteigerungen gewähren. In Krisenzeiten, die in der Eurozone ab 2012 durch niedrige, teilweise sogar negative Inflationsraten geprägt waren, wäre bedingt durch die Ausgabenbremse hingegen kein ausreichender Spielraum für eine expansive Budgetpolitik zur Bekämpfung von Arbeitslosigkeit und sozialen Verwerfungen gegeben. Dass staatliche Kürzungspolitik in Zeiten wirtschaftlicher Unterauslastung krisenverschärfend wirkt, zeigen die Erfahrungen in den Peripherieländern der Eurozone seit 2010.

Die aufgrund von sinkender Inflation erforderlichen staatlichen Ausgabenreduktionen würden also in Zukunft zu einer Verschärfung von Wirtschaftskrisen führen. Und das, obwohl bei schlechter Wirtschaftslage und steigender Arbeitslosigkeit – wie es auch in Österreich nach der Finanzkrise der Fall war – das öffentliche Budget eine zentrale Stabilisierungsaufgabe übernehmen sollte: durch steigende (reale) Ausgaben müssen gesamtwirtschaftliche Nachfrage und Beschäftigung gestützt werden. Unterbleibt ein solcher expansiver Impuls von staatlicher Seite, drohen eine Verfestigung der Krise und anhaltend hohe unfreiwillige Arbeitslosigkeit.

Restriktive Ausgabenschranken würden jedoch nicht nur den anlassbezogenen budgetpolitischen Gestaltungspielraum reduzieren, um Wirtschaftskrisen bekämpfen und konjunktureller Überhitzung vorbeugen zu können. Denn ein ausgebauter Sozialstaat mit relativ hoher staatlicher Ausgabenquote wie in Österreich hat auch automatisch – ohne das gezielte Eingreifen des Staates – eine stabilisierende Wirkung auf die Einkommen breiter Bevölkerungsteile: In Krisenzeiten steigen die Sozialausgaben (vor allem für Arbeitslosigkeit) und stützen damit die gesamtwirtschaftliche Nachfrage; in Aufschwungphasen sinken die Ausgaben und wirken dadurch abkühlend auf die Konjunktur. Eine Senkung der Ausgabenquote würde diese automatische Stabilisierungsfunktion des Sozialstaates schwächen. Dass Österreich im neuerlichen Krisenfall abermals im Vergleich zu anderen europäischen Ländern relativ glimpflich durch die Krisenjahre kommt, würde dadurch erheblich unwahrscheinlicher werden.

Niedrigere Ausgabenquote bedeutet höhere Einkommensungleichheit

Neben der Stabilisierungsfunktion ist in diesem Zusammenhang auch die Verteilungsfunktion einer relativ hohen Staatsausgabenquote relevant: Weil die Umverteilung ungleicher Markteinkommen in Österreich ausgabenseitig (und nicht über Steuern) vollzogen wird, sorgen die öffentlichen Ausgaben für ein ausgeprägtes Umverteilungspotential; staatliche Transferleistungen verteilen von HöchstverdienerInnen mit relativ geringer Konsumneigung zu Menschen mit geringeren Einkommen und höherer Konsumneigung um; dies stützt wiederum aus gesamtwirtschaftlicher Sicht Konsum und Nachfrage – und ist damit auch die Basis für die Unternehmen, um Güter und Dienstleistungen auf breiter Konsumbasis absetzen zu können. Eine rasch sinkende Ausgabenquote würde die wichtige Verteilungsfunktion des Staates beschneiden und das Umverteilungspotential reduzieren – vor allem zu Lasten des unteren Einkommensdrittels.

Schlussfolgerungen

Die Forderung nach einer rasch sinkenden Staatsausgabenquote würde einen Abbau des Sozialstaates und eine Vertiefung zukünftiger wirtschaftlicher Krisen bedeuten. Aktuelle Debatten im Vorfeld der Nationalratswahlen suggerieren, dass es in der Budgetpolitik nur darum gehe, Defizite, Ausgaben und Schulden unter allen Umständen rasch zu reduzieren. Das ist jedoch eine unzureichende Sichtweise, die der Vielfalt der wirtschafts-, sozial- und verteilungspolitischen Ziele des Staates nicht gerecht wird. In laufenden Debatten sollte es weniger einseitig um die Verschuldung der öffentlichen Hand gehen; vielmehr sollten die positive Funktion öffentlicher Vermögen sowie Fragen in den Vordergrund gestellt werden, die auf gesellschaftliche Teilhabe und ein gutes, gesundes und sozial abgesichertes Leben abzielen.

Eine rasch sinkende staatliche Ausgabenquote, erzwungen durch eine Ausgabenobergrenze, wäre gesamtwirtschaftlich kontraproduktiv; sie würde es zudem angesichts einer Einschränkung des budgetpolitischen Gestaltungsspielraums erschweren, in demokratischen Prozessen tragfähige Lösungen für drängende Probleme des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wandels zu erarbeiten.