In vielen wirtschaftspolitischen Debatten taucht der Glaubenssatz auf, volkswirtschaftlicher Erfolg wäre gleichzusetzen mit Exportzuwächsen. Deshalb gälte es die Exportorientierung zu stärken – notfalls auch gegen die ökonomischen Interessen der Mehrheit. Diese “Logik” funktioniert jedoch nur so lange wirtschaftliche Zusammenhänge außer Acht gelassen werden. Für eine gut funktionierende Wirtschaft ist nämlich die gesamtwirtschaftliche Nachfrage entscheidend, nicht nur der Export. Da 2016 von 10 Euro aber fast 9 im EU-Binnenmarkt lukriert wurden und nur gut 1 Euro im Export, wäre eine koordinierte Steigerung der Binnennachfrage sehr viel lohnender als die einäugige Exportorientierung.

Seit nunmehr einem Viertel-Jahrhundert wird wirtschaftspolitisch das Mantra der zu steigernden Wettbewerbsfähigkeit gepredigt. Der wahrscheinlich wichtigste Ausgangspunkt war das Weißbuch „Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit, Beschäftigung“ der EU-Kommission, das Wege aufzeigen sollte, die in Folge der Rezession 1992/93 auf ein damaliges Rekordniveau gestiegene Arbeitslosigkeit bis 2000 zu halbieren. In dem Weißbuch wurde erstmalig die internationale Wettbewerbsfähigkeit als wesentliches wirtschaftspolitisches Ziel diskursiv verankert, auch wenn die Vorschläge selbst im Vergleich zur heutigen Debatte noch relativ ausgewogen waren: Zwar thematisierte die EU-Kommission schon damals den Abbau von ArbeitnehmerInnenrechten und Lohnzurückhaltung als vermeintlich kostensparende – und damit exportfördernde – Maßnahmen; Gleichzeitig warnte sie aber auch noch vor den damit verbundenen politischen, wirtschaftlichen und sozialen Problemen.

Mit der neuen Schwerpunktsetzung ging in den Folgejahren dann tatsächlich eine fortschreitende Umverteilung von Lohn- zu Gewinneinkommen einher. Im Jahr 2000 kam es noch zu einer weiteren Stärkung der Exportorientierung, indem der Umbau der EU zum wettbewerbsfähigsten Wirtschaftsraum der Welt als oberstes mittelfristiges politisches Ziel ausgerufen wurde. Verschärfend kommt aktuell hinzu, dass eine Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit als das Nonplusultra zur Bewältigung der Folgen der Finanz- und Wirtschaftskrise propagiert wird.

Exportorientierung als „gefährliche Obsession“

Grundproblem der Politik der Wettbewerbs- bzw. Exportorientierung ist die Übertragung unternehmerischer Logiken auf ganze Nationalstaaten. Bereits 1994 argumentierte der nunmehrige Wirtschaftsnobelpreisträger Paul Krugman als Kritik am Weißbuch der EU-Kommission, dass nicht Nationen, sondern nur Unternehmen auf spezifischen Märkten in einem wirtschaftlichen Wettbewerb stehen. „Die Wettbewerbsfähigkeit“ als wirtschaftspolitisches Konzept zur Bekämpfung der Wachstums- und Beschäftigungsschwäche stelle eine „gefährliche Obsession“ dar, die zu falschen Ableitungen führe. Im Mittelpunkt der Wirtschaftspolitik solle vielmehr die Entwicklung des materiellen Lebensstandards (bzw. breiter des Wohlstands) stehen, der v.a. davon abhängt, wie viel produziert wird – ob die Produkte dann im Inland oder im Ausland abgesetzt werden, sei sekundär.

Die vorherrschende Engführung der Diskussionen über „die“ Globalisierung trägt zur Annahme bei, dass die Exporte bereits die wichtigste Nachfragekategorie darstellen. Scheinbar bestätigt wird diese Annahme durch verkürzte Aussagen wie „sechs von zehn Euro werden [in Österreich] im Export verdient”. Dass diese Verkürzung einer absurden „Logik“ folgt, zeigt sich am Beispiel Luxemburg, das demnach sogar mehr als 2 von 1 Euro im Export verdienen würde. Diese wundersame Geldvermehrung gibt es natürlich nicht. Sie ist jedoch das Ergebnis, wenn man die gängigste Exportquote – Exporte in Prozent des BIP – mit dem Hausverstand (BIP/Wirtschaftsleistung = „volkswirtschaftliches Verdienen“) kombiniert. Dabei wird aber übersehen, dass nicht die Exporte insgesamt, sondern nur der Saldo aus Exporten und Importen ins BIP eingeht. Die BIP-Exportquote ist damit nicht aussagekräftig und könnte etwa auch dadurch gesteigert werden, dass dasselbe Gut importiert und zum selben Preis sofort wieder exportiert wird.

In Österreich werden zwei von drei Euro am Heimmarkt lukriert

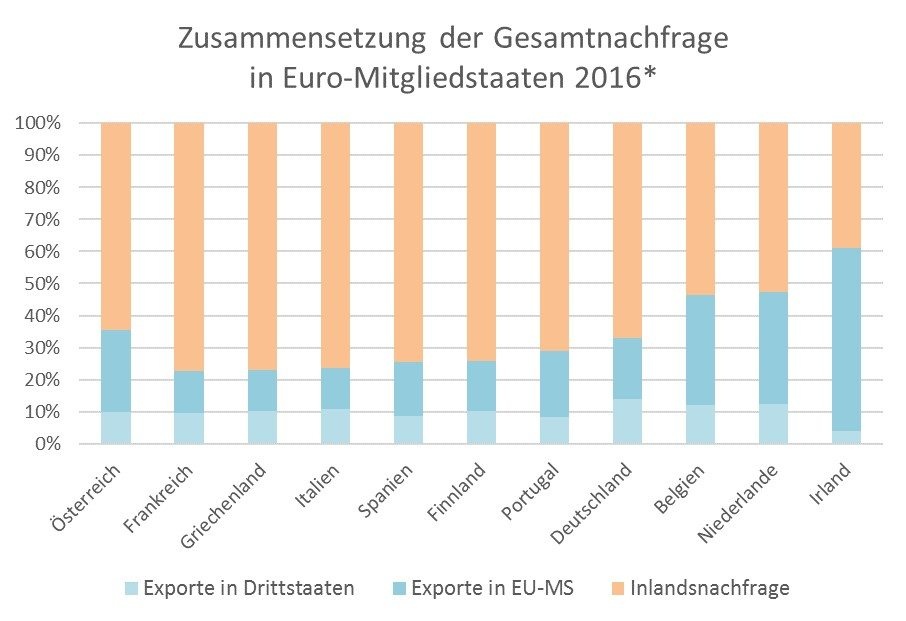

Wie viel volkswirtschaftlich „verdient“ wird, also wie hoch der inländische Wertschöpfungsanteil bei den Exporten ist, wird leider nicht regelmäßig erhoben. Relativ einfach zu berechnen ist jedoch der Anteil der exportierten Güter und Dienstleistungen an der volkswirtschaftlichen Gesamtnachfrage, die neben den Exporten auch den Inlandskonsum sowie die Inlandsinvestitionen umfasst. Betrachtet man nun diese echten Quoten, ist es wenig verständlich, warum die Inlandsnachfrage in der wirtschaftspolitischen Debatte weit weniger Aufmerksamkeit erhält als die Exporte:

In Österreich werden also nicht 6 von 10 Euro im Export verdient – es wird lediglich jeder dritte Euro im Ausland lukriert (wovon wiederum über zwei Drittel auf andere EU-Staaten – insbesondere Deutschland – entfallen). Das ist mehr als in den meisten anderen Mitgliedern der Eurozone, aber weniger als in Belgien und den Niederlanden; Und deutlich weniger als im Falle der irischen Volkswirtschaft, deren – durch ihr Dasein als Steuersumpf verzerrte – Daten allerdings die tatsächliche wirtschaftliche Aktivität nur mehr bedingt widerspiegeln.

Das Potenzial nachfrageorientierter Wirtschaftspolitik in der EU

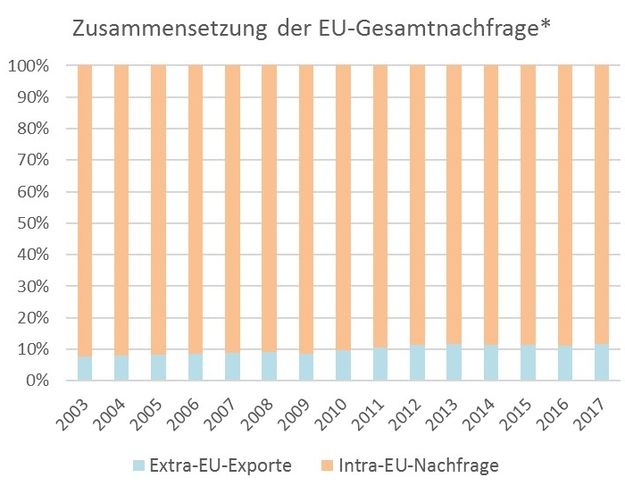

Noch viel unlogischer ist die einseitige Exportorientierung aber für die europäische Wirtschaftspolitik. Nachdem in allen EU-Mitgliedsstaaten der überwiegende Teil der Ausfuhren in andere EU-Staaten geht, ist die Exportquote der EU insgesamt sehr viel geringer als in den einzelnen Mitgliedstaaten (auch wenn sie gegenüber der Jahrtausendwende um etwa die Hälfte gestiegen ist). 2016 entfielen 88,9 % der Gesamtnachfrage nach europäischen Gütern und Dienstleistungen auf die EU selbst – und damit nur 11,1 % auf Drittstaaten. (Stärker steigen wird sie jedoch mit dem Brexit, der einen der wichtigsten neuen Drittstaaten-Exportmärkte entstehen lässt.)

Diese geringe Außenabhängigkeit zeigt das enorme politische Potenzial des EU-Binnenmarktes. Werden die einzelnen Nationalstaaten nicht mehr als den globalen Spielregeln ausgelieferte Konkurrenten im internationalen Wettbewerb adressiert, ergeben sich neue Gestaltungsmöglichkeiten durch Kooperation bei ähnlich gelagerten Interessen.

Das gilt sowohl für die Mitgliedstaaten insgesamt als auch für die Mehrheit der EinwohnerInnen, die diese Staaten ausmachen: für ArbeitnehmerInnen, aber noch mehr für die allermeisten Kleinunternehmen, die vielleicht noch grenzüberschreitend Geschäfte tätigen können, aber mit transkontinentalen Geschäften überfordert sind. Beide Gruppen würden von einer Stärkung der Kaufkraft durch höhere Löhne profitieren. Zwar wäre dann eine etwas schwächere Beschäftigungsentwicklung im Exportsektor zu erwarten, doch sollte dieser durch die stärkere Nachfrage im binnenmarktorientierten Sektor überkompensiert werden – bei höheren Einkommen für alle.

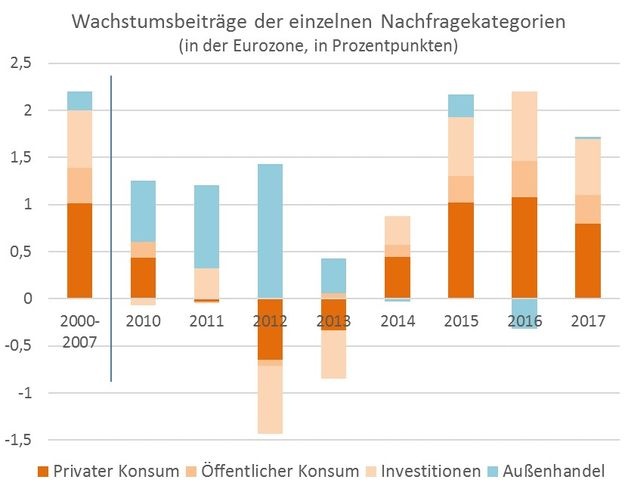

Dieses wirtschaftspolitische Potenzial wird aber bislang zu wenig genutzt. Einer der Gründe ist das Lobbying bzw. die bessere Organisierung global orientierter transnationaler Konzerne auf europäischer Ebene, die zum Teil strukturell bedingt ist (mehr Mittel, wenige Unternehmen und homogenere Interessen). Für sie macht eine exportorientierte Ausrichtung in der Tat Sinn. Insbesondere wenn sowohl im Rat als auch im Parlament wirtschaftsliberale Kräfte dominieren, ist die EU-Kommission anfällig für eine starke Exportorientierung, auch wenn sie nur bedingt im Interesse der Vielen ist. Wohin das führt, zeigt ein Rückblick auf die Wirtschaftspolitik der Jahre 2011-2013, als mittels Kürzungspolitik und lohnpolitischen Interventionismus in der Peripherie die Inlandsnachfrage gezielt zugunsten besserer Exportmöglichkeiten geschwächt wurde:

In den Jahren nach der schweren Rezession 2008/09 konnten so zwar tatsächlich überdurchschnittliche (hier gegenüber der Vorkrisenperiode 2000-2007) Wachstumsbeiträge im Außenhandel (inklusive Intra-Eurozonen-Exporte) erzielt werden, doch nur zum Preis einer schwachen bis schrumpfenden Inlandsnachfrage. Insgesamt hatte das eine neuerliche Rezession 2012/13 zur Folge, mit entsprechend höherer Arbeitslosigkeit und Verlusten bei den verfügbaren Einkommen. Erst nach der Trendwende in der Budgetpolitik und einer zwar nach wie vor schwachen, aber zumindest real besseren Lohnentwicklung konnten ab 2015 wieder Wachstumsraten wie vor der Krise erreicht werden.

Fazit: Wohlstands- statt Exportorientierung gefragt!

Anstelle der einseitigen Exportorientierung ist eine aktivere Steuerung der Gesamtnachfrage gefragt – insbesondere mittels expansiver Budget- (zB goldene Investitionsregel) und Lohnpolitik (zB EGB-Kampagne „Europe needs a payrise“). Diese Nachfrageförderung sollte eingebettet werden in ein breiteres Konzept der – in den europäischen Verträgen als übergeordnetes wirtschaftspolitisches Ziel verankerte – Wohlstandsorientierung. Die Krise hat gezeigt, dass sozial- und wirtschaftspolitische Konvergenz und eine stabile wohlstandsorientierte Entwicklung keine Selbstverständlichkeiten sind, sondern eine aktive sozial- und wirtschaftspolitische Koordinierung bzw. eine Europäische Sozialunion erfordern.

Da die EU der Zusammenschluss mit der größten Nachfrage der Welt ist, ist sie fernab davon, dem verstärkten internationalen Wettbewerbsdruck machtlos ausgeliefert zu sein; vielmehr könnte sie der wichtigste Akteur bei der progressiven Gestaltung der Globalisierung werden. Als Einstiegsprojekt würde sich aktuell etwa der internationale Kampf zur Sicherstellung einer angemessenen Steuerleistung von multinationalen Konzernen und MultimillionärInnen anbieten.