Im Bereich der Lohnpolitik brachte die im Zuge der Wirtschaftskrise seit 2010 eingeführte neue wirtschaftspolitische Steuerung der EU einen grundlegenden Wechsel mit sich. Dieser führte von der Akzeptanz der Tarifautonomie der Kollektivvertrags(KV)-Partner hin zu einem europäischen Interventionismus in den nationalen Lohnpolitiken. Als nachhaltige Ausrichtung gewerkschaftlicher Politik erscheint eine Strategie der autonomen Revitalisierung erfolgversprechend für eine Reregulierung des Arbeitsmarktes und die Stärkung der institutionellen Säulen.

Lohnpolitische Interventionen

Diese Eingriffe zielen, wie sich einem Bericht der EU-Kommission entnehmen lässt, auf Deregulierung der Arbeitsmärkte und einen neoliberal ausgerichteten Umbau der historisch gewachsenen KV-Systeme in Europa. Die wichtigsten Eingriffe sind:

- die Dezentralisierung der KV-Verhandlungen,

- die Reduzierung des kollektivvertraglichen Deckungsgrades, beispielsweise durch Beschränkungen für Allgemeinverbindlichkeitserklärungen von Branchen-KV,

- die Senkung der nationalen gesetzlichen Mindestlöhne und – hier kommt das Ziel der Entmachtung der Gewerkschaften ganz offen zum Ausdruck –

- die Förderung von Maßnahmen, die zu einer generellen Reduzierung der Lohnsetzungsmacht von Gewerkschaften führen.

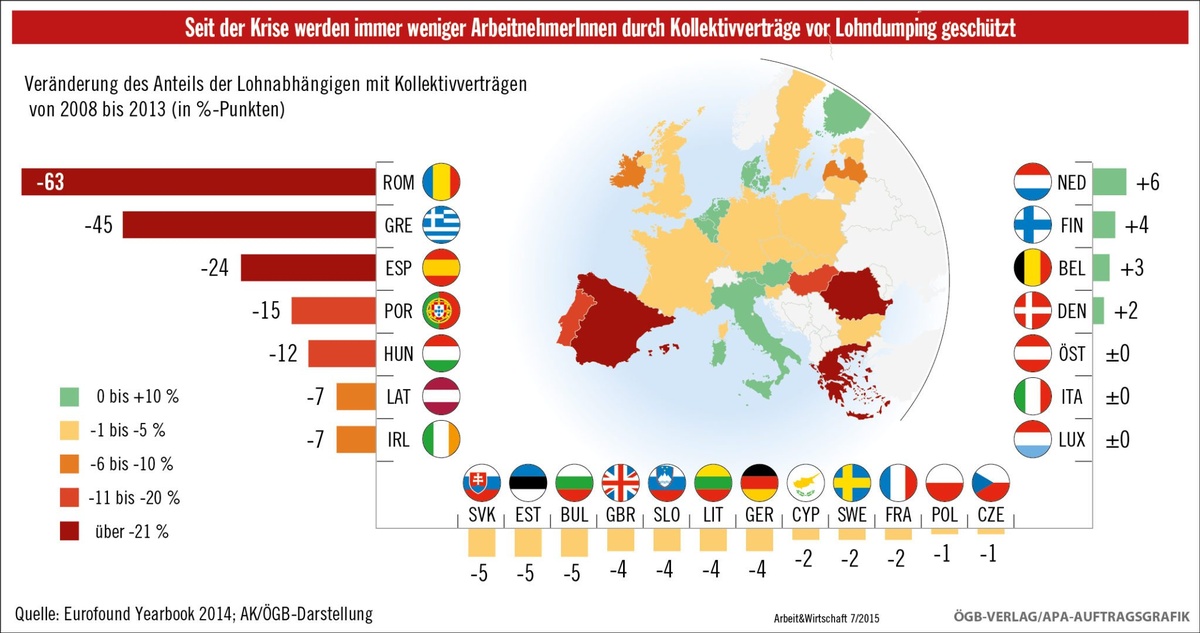

Die folgende Abbildung veranschaulicht den deutlichen Rückgang des kollektivvertraglichen Deckungsgrades, wobei der stärkste Rückgang in den krisengeschüttelten Ländern stattgefunden hat.

Veränderung des Deckungsgrades von Kollektivverträgen, 2008 bis 2013

Bislang wurden zwei im Hinblick auf ihren Verbindlichkeitsgrad unterschiedliche Interventionsmethoden im Bereich der Lohnpolitik angewandt: erstens die Empfehlungen der EU-Kommission an die einzelnen Länder im Rahmen der neuen wirtschaftspolitischen Steuerung (des sog. „Europäischen Semesters“). Diese Empfehlungen sind derzeit rechtlich unverbindlich. In Hinkunft könnten diese im Zusammenhang mit dem neu eingeführten Frühwarnsystem jedoch verbindlich werden. Die zweite Methode des Eingreifens, die einen wesentlich höheren Verbindlichkeitsgrad aufweist, sind die lohnpolitischen Maßnahmen in den Vereinbarungen zwischen der Troika bzw. des IWF und der EU mit den nationalen Regierungen der finanziell unterstützten Länder. Bislang mussten neun von der Krise besonders betroffene EU-Länder finanzielle Unterstützungen von der Troika (EU, Europäische Zentralbank, Internationaler Währungsfonds (IWF)) bzw. von EU und IWF in Anspruch nehmen: Griechenland, Zypern, Italien, Spanien, Portugal, Rumänien, Ungarn, Lettland und Irland. Die tiefgreifenden Veränderungen in den nationalen KV-Systemen, welche diese Vereinbarungen enthielten, kamen durch ein – mehr oder weniger intensives – Zusammenwirken von Akteuren in den betreffenden Ländern (vor allem auf der Arbeitgeberseite und in neoliberal-konservativen Regierungen, entsprachen doch die Veränderungen vielfach lange gehegten Forderungen derselben) und den unterstützenden Institutionen zustande, wobei die Initiative oft von der Troika ausging. Verankert waren die Gewerkschaften in Südeuropa in den 2000er-Jahren vor allem in den Stammbelegschaften des öffentlichen Sektors, in Spanien und Italien auch in jenen der Großunternehmen der Industrie und des privaten Dienstleistungssektors. Unter den Randbelegschaften, insbesondere den atypisch Beschäftigten, waren sie hingegen nur sehr schwach vertreten. Trotz der besonders ungleichen Verteilung ihrer organisatorischen Stärken verfügten die Gewerkschaften in Südeuropa vor der Wirtschaftskrise über ein erhebliches Maß an institutioneller Macht. Diese beruht auf Institutionen, die Quellen der Unterstützung für sie darstellen (z. B. KV, Betriebsräte, Sozialpartnerschaft, gesetzlicher Mindestlohn). Die spanischen Gewerkschaften erreichten im privaten Sektor nur einen Organisationsgrad von 17 Prozent (2008) und waren – abgesehen von einigen Großunternehmen – in den Betrieben nur gering verankert. Dennoch gelang es ihnen, über Branchen-KV und Verallgemeinerung der in diesen enthaltenen Regelungen für über 85 Prozent der Beschäftigten im privaten Sektor gewisse Mindeststandards durchzusetzen. Noch bedeutender im Hinblick auf die substanziellen Ergebnisse war die Verhandlungsmacht der Gewerkschaften gegenüber den nationalen Regierungen, die auf ihrer politischen Mobilisierungsfähigkeit beruhte. Phasenweise vermochten sie Kompromisse im Bereich der Lohn-, Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik in Form von Sozialpakten festzuschreiben. In Griechenland war das Gefälle zwischen dem gewerkschaftlichen Organisationsgrad im öffentlichen Sektor (rund 65 Prozent) und jenem im privaten Sektor (ca. 15 Prozent) noch steiler als in Spanien. Die Verhandlungsmacht der Gewerkschaften gegenüber den nationalen Regierungen beruhte wesentlich auf ihrer Mobilisierungsfähigkeit in strategischen Bereichen des öffentlichen Sektors wie Verkehrswesen und Energieversorgung sowie auf ihren Verbindungen zu den klientelistischen Großparteien. Im Bereich der Lohnpolitik stellte der mit den Arbeitgeberverbänden ausgehandelte nationale Mindestlohn die wichtigste institutionelle Ressource der Gewerkschaften dar. Im Gegenzug zur Gewährung finanzieller Unterstützungen verpflichteten sich die betroffenen Länder zu fiskal-, lohn-, sozial- und arbeitsmarktpolitischen Maßnahmenpaketen je unterschiedlicher Zusammensetzung: In diesen Ländern zeigte sich die potenzielle Reichweite des neuen europäischen Interventionismus im Bereich der Lohnpolitik bereits deutlich. Die Vereinbarungen zwischen den nationalen Regierungen der neun EU-Länder, die finanzielle Hilfe von der Troika bzw. vom IWF und der EU erhielten, mit den jeweiligen Unterstützern enthielten hinsichtlich Lohnpolitik: Ab 2010 begann in den finanziell von der Troika unterstützten EU-Ländern somit die institutionelle Entmachtung der Gewerkschaften durch gezielte Angriffe auf die jeweiligen tragenden Elemente der kollektiven Arbeitsmarktregulierungen: In Spanien In Griechenland Durch die Zertrümmerung institutioneller Säulen sowie die massive Schwächung ihrer Marktmacht (sinkender Organisationsgrad, hohe Arbeitslosigkeit) sind die Gewerkschaften in Südeuropa zurückgeworfen auf ihre organisatorischen Ressourcen, ihre politische Mobilisierungsfähigkeit und ihre Streikfähigkeit. Als nachhaltige mittel- und längerfristige Ausrichtung gewerkschaftlicher Politik erscheint eine Strategie der autonomen Revitalisierung erfolgversprechend. Diese beruht auf der Stärkung und Erneuerung der organisatorischen Machtressourcen sowie auf systematischen Bemühungen um zivilgesellschaftliche Verbündete. Beides könnte die Voraussetzungen schaffen für die Rückgewinnung von Verhandlungs- und Marktmacht sowie letztlich für das Aufhalten der institutionellen Erosion und für Reregulierung des Arbeitsmarktes.

Zwei Methoden der Interventionen

Zur Lage der Gewerkschaften in Griechenland und Spanien

Kürzungspolitik und innere Abwertung

Fazit