Ab 2021 sollen bis zu 1.200 Mrd. Euro aus dem EU-Budget über die nächsten sieben Jahren neu verteilt werden. Schulungen für Arbeitssuchende, Infrastrukturvorhaben und Klimaschutzmaßnahmen sind nur einige Beispiele dafür, die mit diesen Mitteln gefördert werden können. Die Verhandlungen zwischen den EU-FinanzministerInnen gestalten sich aber schwierig: Ausgerechnet Arbeits- und Sozialprojekte könnten möglichen Kürzungen im EU-Budget zum Opfer fallen. Von der neuen türkis-grünen Regierung ist derweil zum EU-Budget noch kaum etwas Inhaltliches zu hören.

SpätererStart der EU-Förderprogramme zu befürchten

Bei den Budgetverhandlungen ist es bereits zu erheblichen Verzögerungen gekommen: Um die verschiedenen EU-Förderprogramme in den einzelnen EU-Mitgliedsländern fristgerecht bis zum 1.1.2021 umsetzen zu können, müsste es nun zu einer raschen Einigung im Rat (üblicherweise auf Ebene der Staats- und Regierungschefs) und der notwendigen Zustimmung im Europäischen Parlament kommen. Der Zeitplan ist angesichts der Kontroversen unter den Mitgliedsstaaten über die Höhe und Verwendung der Mittel denkbar knapp. EU-Ratspräsident Charles Michel hat die EU-Regierungschefs deswegen nun sogar für 20. Februar 2020 zu einem Sondergipfel eingeladen, bei dem die Frage über das künftige EU-Budgetvolumen gelöst werden soll. Dabei wird es unter anderem auch um die aufgrund des Brexit fehlenden EU-Mitgliedsbeiträge Großbritanniens gehen.

Höhe des EU-Haushalts sorgt für Diskussion

Österreich, Deutschland, dieNiederlande, Schweden und Dänemark sprechen sich für ein EU-Budgetvolumen inHöhe von 1 Prozent der EU-Wirtschaftskraft (des Bruttonationaleinkommens/BNE)aus. Länder wie Polen, Ungarn, Rumänien, Spanien oder Griechenland fordern abereine Ausweitung des Haushaltsvolumens auf bis zu 1,3 Prozent des BNE. Dasentspricht auch der offiziellen Forderung des Europäischen Parlaments.

Die fast schon traditionelle 1-Prozent-Forderungfür das EU-Budgetvolumen durch einige EU-Mitgliedsländer wird jedoch zunehmendzu einem Problem: Denn gleichzeitig fordern dieselben Länder eine Ausweitungder Aufgaben auf EU-Ebene, wie die Einrichtung eines Verteidigungsfonds, Mittelfür ein EU-Grenzmanagement oder eine starke Erhöhung der Mittel für Forschungund Jugendprogramme.

Deshalb treten mittlerweile viele WissenschafterInnen für eine entsprechende Anpassung des EU-Haushaltsrahmens ein. Neben dem Europäischen Parlament legen sich auch der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss und der Deutsche Gewerkschaftsbund auf ein Budgetvolumen von 1,3 Prozent des BNE fest.

Im Dezember 2019 hat der damals zuständigefinnische Ratsvorsitz schließlich ein Volumen von 1,07 Prozent des BNE vorgeschlagen.Eine Entscheidung über die Höhe der EU-Budgets wird voraussichtlich erst ganzam Schluss der Verhandlungen zum EU-Finanzrahmen fallen. Das derzeitige RatsvorsitzlandKroatien hofft auf einen Beschluss bis spätestens Ende Juni 2020. Ein Worst-Case-Szenariomit einem Beschluss im Herbst oder Ende 2020 ist jedoch durchaus möglich.

Nur wenigMittel für Beschäftigte

In Österreich tragen ArbeitnehmerInnenrund 80 Prozent zum Gesamtsteueraufkommen bei. Für die anderen EU-Mitgliedsstaatendürfte Ähnliches gelten. Aus diesem Steueraufkommen stellen dann dieMitgliedsländer Mittel für das EU-Budget zur Verfügung. Trotzdem kommt nur einkleiner Teil der EU-Budgetförderungen den Beschäftigten zugute – noch dazu mitabnehmender Tendenz.

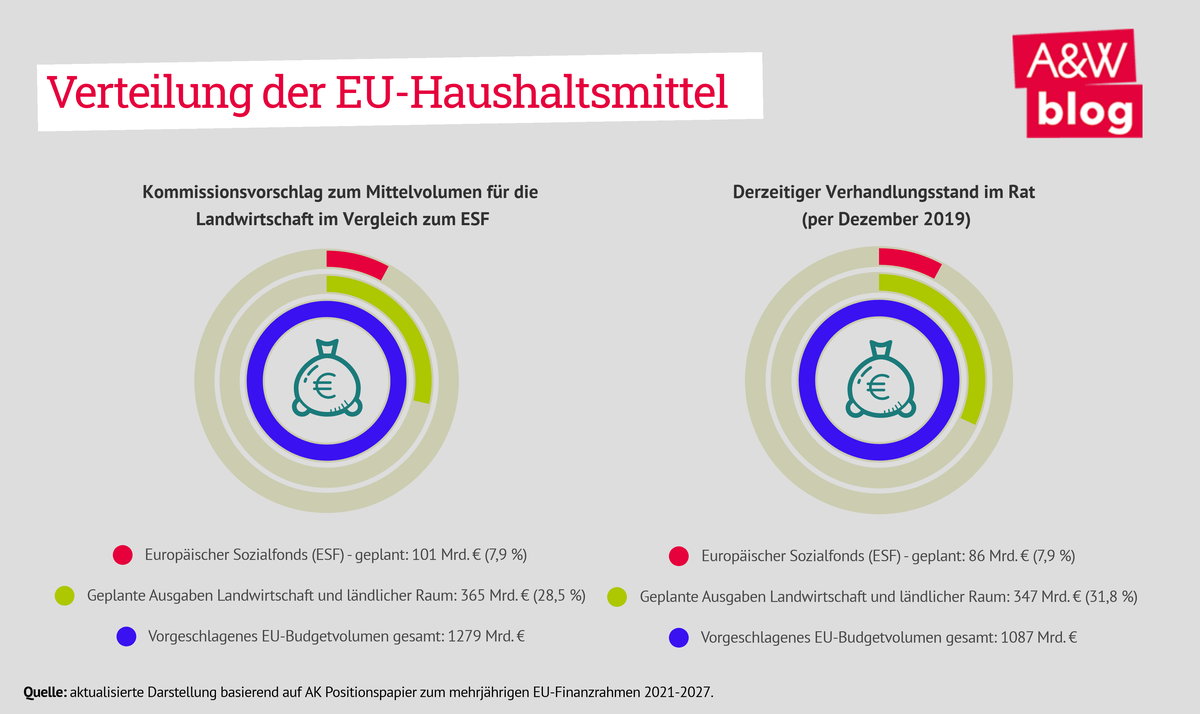

Der für ArbeitnehmerInnen wichtigste Fonds, der Europäische Sozialfonds Plus (ESF+), sollte nach den Vorstellungen der Europäischen Kommission mit rund 101 Mrd. Euro für sieben Jahre ausgestattet werden. Gleichzeitig soll der ESF+ zusätzliche Aufgaben übernehmen, die bisher über andere Finanzierungslinien abgedeckt wurden. Unterm Strich ergibt sich daher eine Verringerung der verfügbaren Mittel gegenüber dem derzeit laufenden Programm. Der finnische Ratsvorsitz sieht nun weitere erhebliche Kürzungen vor: Das Volumen des ESF+ wird nun mit rund 86,3 Mrd. Euro veranschlagt. Im Vergleich zum Kommissionsvorschlag eine weitere drastische Kürzung um rund 15 Mrd. Euro bzw. 17 Prozent.

Die Arbeiterkammer hat bereits im Vorfeld auf die dürftige Mittelausstattung des ESF+ hingewiesen und eine Erhöhung gefordert. Deutlich wird die Schieflage bei der Aufteilung der Budgetmittel bei einem Vergleich mit der EU-Agrarpolitik: Rund 7,9 Prozent des Gesamtbudgets sollen nach dem letzten Verhandlungsstand im Rat für den ESF+ verwendet werden, während für die Agrarpolitik nach derzeitigem Verhandlungsstand rund 31,8 Prozent eingeplant sind.

Erfolg für die Arbeiterkammer: „Just Transition“-Fonds kommt

In ihrer Position vom September 2018 zum EU-Finanzrahmen hat die Arbeiterkammer unter dem Titel „Just Transition“ eine intensive Auseinandersetzung darüber gefordert, wie die bevorstehenden Veränderungen in der Arbeitswelt aufgrund der Klimakrise sozial gerecht gestaltet werden können. Beschäftigte aus CO2-intensiven Industrien sollen über Qualifizierungsmaßnahmen zu ExpertInnen in Branchen mit geringen (CO2-)Emissionen ausgebildet werden.

Unter ihrer neuen Präsidentin Ursula von der Leyen hat die Kommission diese Idee aufgegriffen und einen „Just Transition“-Fonds ins Leben gerufen. Die Förderungen sollen sich insbesondere auf die Kohle-, Schiefer- und Torfindustrie konzentrieren, aber auch Industrien mit hohem CO2-Ausstoß werden berücksichtigt. Leider hat der Vorschlag der Kommission aber gleich mehrere Haken: So fällt die Mittelausstattung mit 7,5 Mrd. Euro mager aus. Denn immerhin gilt der Finanzrahmen für sieben Jahre, d. h. pro Jahr stehen damit nur etwas mehr als 1 Mrd. Euro zur Verfügung. Zweitens soll das Geld über ESF- und EFRE-Mittel finanziert werden. Damit werden dem ESF-Fonds noch mehr Mittel entzogen, als ohnehin schon befürchtet. Eine Lösung wie beim Globalisierungsfonds hätte mehr Flexibilität beim Einsatz der Gelder gebracht. Hauptprofiteur soll Polen mit rund 2 Mrd. Euro Förderungen sein, gefolgt von Deutschland. Für Österreich blieben laut jetzigem Stand gerade einmal 53 Mio. Euro (über einen Zeitraum von sieben Jahren).

Wo die meisten Mittel hingehen

Bei der Planung zum EU-Haushalt hatdie Kommission durchaus gezeigt, dass sie bereit ist, neue Prioritäten zusetzen. Einige dieser Prioritäten sind jedoch auch kritisch zu hinterfragen. Wiebisher soll ein erheblicher Anteil der EU-Gelder (rund ein Drittel) in dieEU-Agrarpolitik fließen. Für Investitionsprojekte im Rahmen derKohäsionspolitik (inklusive dem Europäischen Sozialfonds) soll ebenfalls rundein Drittel der verfügbaren Mittel aufgewendet werden. Für Landwirtschafts- undKohäsionspolitik sind im Vergleich zur laufenden Finanzperiode jedoch Kürzungenvorgesehen. Starke Mittelaufstockungen soll es hingegen für denVerteidigungsfonds geben, zumindest das Elffache des bisherigen Betrags. FürGrenzmanagement und Migration sowie für Jugendprogramme ist eine Verdoppelungder Mittel eingeplant. Auch im Bereich der Forschung soll es eine Erhöhunggeben.

ImZentrum steht bei den Budgetverhandlungen diesmal aber insbesondere das Ziel, einendeutlichen finanziellen Beitrag zur Erreichung der Pariser Klimaschutzziele vorzusehen.25 Prozent der Budgetmittel sollen dafür eingesetzt werden. Ausgehend vomKommissionsvorschlag wären das 320 Mrd. Euro. Allerdings gibt es schon einähnliches Ziel im laufenden Finanzrahmen. So sind derzeit 20 Prozent derFinanzmittel bzw. 206 Mrd. Euro für Klimaschutzmaßnahmen vorgesehen. Über dieEffekte ist bislang aber überhaupt nichts bekannt – offenbar fehlt es an einerentsprechenden Evaluierung.

Schwerpunkt Agrarpolitik bei der neuen türkis-grünen Regierung

Ein Blick in das Regierungsprogramm von Türkis/Grün zeigt deutlich, welchen Schwerpunkt die neue Regierung bei den Verhandlungen zum EU-Finanzrahmen setzen möchte: Denn nur beim Punkt Agrarpolitik geht das Programm auf die EU-Haushalte ab dem Jahr 2021 detaillierter ein: Demnach sollen die Mittel für die gemeinsame Agrarpolitik für Österreich auf dem bisherigen Niveau sichergestellt werden – insbesondere bei der ländlichen Entwicklung. Bei einer allfälligen Kürzung dieser EU-Förderungen soll es einen nationalen Ausgleich geben – also Gelder aus dem nationalen Budget.

Gleichzeitig sichert sich Bundesministerin Elisabeth Köstinger mit ihrem umfangreichen Portfolio, das neben der Agrarpolitik auch die Entwicklung des ländlichen Raums sowie die Regionalpolitik enthält, die meisten Bereiche, die für Förderungen aus dem EU-Budget relevant sind. Damit kann sie im nationalen Entscheidungsbereich federführend festlegen, für welche Schwerpunkte die EU-Gelder eingesetzt werden. Auf das generelle Leitziel des EU-Finanzrahmens, nämlich die Bekämpfung der Klimakrise mit einem Beitrag von 25 Prozent des Gesamtbudgets, geht das Programm hingegen so gut wie gar nicht ein. Lediglich die Erwähnung, dass die Landwirtschaft einen Beitrag zum Klimaschutz leisten soll, ist festgehalten. Wie hoch dieser sein soll bzw. wie er ausgestaltet sein soll, ist nicht zu erfahren.

Hinsichtlich des EuropäischenSozialfonds + gibt es nur eine Erwähnung in der Regierungsübereinkunft. Demnachsollen für Bildungsmaßnahmen ESF-Fördermittel in Anspruch genommen werden. Darüberhinaus gibt es eine allgemeine Formulierung, in der unter anderem dasEU-Forschungsprogramm Horizon, der Verteidigungsfonds, Digital Europe und der „JustTransition“-Fonds aufgezählt werden, jedoch ohne Beschreibung, welche Zielehier verfolgt werden.

Neue Ansätze, aber weit weg von einem echten Paradigmenwechsel

Der Vorschlag für einen neuenHaushaltsrahmen bringt einige neue Ansätze, wie beispielsweise eine stärkereAusrichtung auf die Bekämpfung der Klimakrise, und zumindest Ideen für mehr(öffentliche) Investitionen. Die massiven Kürzungen beim EuropäischenSozialfonds, ein recht magerer „Just Transition“-Fonds, bei gleichzeitigerVervielfachung der Militärausgaben, sorgen für Ernüchterung.

Da passt es auch in das Bild, dass die neue türkis-grüne Regierung keine anderen Ideen für den nächsten EU-Finanzrahmen hat, als möglichst viel Geld für den heimischen Primärsektor zu fordern. Damit dürften die Visionen zum Thema EU in der Regierung offenbar schon weitgehend ausgeschöpft sein.