In den letzten Monaten tauchte ein Begriff wieder vermehrt in politischen Diskussionen auf, der im Zuge der Verteilungsdebatten der letzten Jahre eher in den Hintergrund getreten ist: der Begriff der „Mitte“. Mehr oder weniger jede politische Partei in Österreich reklamiert für sich, die Interessen der Mitte zu vertreten. Doch wer ist eigentlich diese „Mitte“ und wie lässt sich progressive Politik in ihrem Namen machen?

Projektion „Mitte“

Im gesellschaftlichen Diskurs wird die „Mitte“ meist als sehr positiv aufgeladener Begriff verwendet. Sie ist, wie es der deutsche Soziologe Berthold Vogel ausdrückt, ein „Produkt normativer Ordnungsvorstellungen“. Das heißt, dass die Mitte mit ganz spezifischen Vorstellungen von Gesellschaft verbunden ist. Man verbindet mit ihr etwa die Vorstellungen einer „integrierten Gesellschaft“, einer „Wohlstandsgesellschaft“ oder einer „Aufstiegsgesellschaft“.

Das Bild von der Mitte ist damit auch eng mit der historischen Epoche des sozialen Aufstiegs, des Wohlstands für breite Teile der Bevölkerung und des Ausbaus des Sozialstaates verbunden. Einer Zeit also, in der die Vorstellung präsent war, dass jeder und jede, etwa auch durch einen gut ausgebauten Sozialstaat, aus der Armut herauskommen und einen gewissen Lebensstandard etablieren kann (d. h. z. B. genügend finanzielle Mittel zu haben, um auf Urlaub zu fahren oder den eigenen Hobbies nachgehen zu können).

Auch in Zeiten zunehmender sozialer Ungleichheit wirken diese Vorstellungen weiter nach. Die Mitte wirkt als eine Art Sehnsuchtsprojekt, zu dem jeder und jede gehören will: Die Ärmeren, weil sie nicht ganz unten in der Gesellschaft stehen wollen, die Reicheren, weil sie dadurch ihre privilegierte Stellung in der Gesellschaft verstecken können. Dies zeigt sich sehr gut bei der sozialen Selbsteinschätzung der ÖsterreicherInnen: Rund 70 Prozent gaben bei der bislang größten Befragung zum Vermögen der ÖNB – dem Household Finance and Consumption Survey –an, dass sie sich eher in der Mitte der Gesellschaft einordnen würden. Dabei unterschätzten sich die Reichsten um einiges stärker, als sich die Ärmsten überschätzten.

Dies offenbart einerseits, wie wirkungsmächtig das Konzept der Mitte in Österreich weiterhin ist, andererseits aber auch, wie diffus die gesellschaftliche Einschätzung darüber ist, wer zur Mitte gehört.

„Die ‚Mitte‘ ist die Gruppe, die man als Mitte abgrenzt“

So brachte der deutsche Sozialwissenschaftler Stephan Lessenich das Problem der unklaren Definition der Mitte auf den Punkt. Diese Unklarheit findet sich jedoch nicht nur in der Bevölkerung, sondern auch in der Forschung. Der Begriff der Mitte wird in der Soziologie zwar als einer der zentralen Begriffe zur Beschreibung der Struktur einer Gesellschaft herangezogen, aber oft gibt es keine klare Definition, wer die Mitte nun wirklich ist: „Die ‚Mittelschicht‘ kann als Einkommensklasse, als sozialstrukturelle Kategorie, aber auch als sozial zugeschriebene und gefühlte Realität beschrieben und verstanden werden“, schreibt der Professor für Soziologie Martin Kronauer in einem Artikel in den WSI-Mitteilungen.

In der ökonomischen Debatte wird zur Beschreibung der Mitte meist auf die Einkommensverteilung zurückgegriffen (bzw. genauer die – zumeist kaufkraftbereinigten – bedarfsgewichteten Haushaltseinkommen): Wer zwischen 60–180 Prozent des Medianeinkommens (also des Haushalts genau in der Mitte der Verteilung) verdient, gilt laut EU-SILC – einer europaweiten Gemeinschaftsstatistik über Einkommen und Lebensbedingungen – als Teil der „mittleren Einkommensgruppe“. Darunter fielen in Österreich 2014 Haushalte mit einem bedarfsgewichteten Jahreseinkommen zwischen 13.956 und 41.868 Euro pro Kopf. Rund 6,6 Mio. Menschen bzw. 77 Prozent aller EinwohnerInnen wären damit Teil der „Einkommensmitte“.

Diese Eingrenzung bringt jedoch zwei Probleme mit sich. Erstens werden die Grenzen sehr willkürlich gezogen. Warum nicht die Grenzen bei 70–150 Prozent oder 60–140 Prozent ansetzen? Andere sozialwissenschaftliche Forschungen arbeiten teils auch mit anderen statistischen Grenzen, was die Definition der „Einkommensmitte“ nicht gerade erleichtert und zu teilweise abstrusen Ergebnissen führt: Ab einem Euro mehr oder weniger gehört man entweder zur Mitte oder eben gerade nicht mehr.

Zweitens muss auch der alleinige Fokus auf das Einkommen kritisch betrachtet werden. Das Einkommen allein reicht meist nicht aus, um die Lebensbedingungen von Menschen ausreichend beschreiben zu können. In der Soziologie werden daher auch andere Indikatoren wie die berufliche Stellung, das Arbeitsverhältnis (stabil oder prekär?), die Qualifikation oder der Konsum herangezogen. Klar ist zwar, dass ein vielseitiger Ansatz nötig ist, um die Lebensbedingungen treffend beschreiben zu können. Jedoch sind auch hier der Auswahl potenzieller Indikatoren kaum Grenzen gesetzt. Darüber hinaus ist ein multidimensionaler Ansatz empirisch (u. a. aufgrund der Datenlage) sehr schwer messbar.

In jüngster Zeit wird in der Forschung vor allem die Bedeutung des Vermögens für den Lebensstandard betont. Vermögen sichert den Lebensstandard, unabhängig von etwaigen Schwankungen beim Einkommen oder Unsicherheiten beim Arbeitsverhältnis, ab. Im letzten Sozialbericht analysieren Pirmin Fessler und Martin Schürz ebenfalls „die Mitte“ in Österreich, mit besonderem Fokus auf die Vermögensverteilung. Prinzipiell gilt, dass das Vermögen in Österreich höchst ungleich verteilt ist. Während es beim Einkommen weiterhin eine breite Mitte gibt, so ist diese beim Vermögen relativ klein. Fessler und Schürz können aber auch zeigen, dass es hier weitere Differenzierungen in der Mitte gibt (bei ihnen sind das die mittleren 60 Prozent der Haushalte in der Vermögensverteilung): eine Hälfte mit etwas (mehr) Vermögen (über 86.000 Euro Nettovermögen) und eine weniger vermögende Hälfte (unter 86.000 Euro). Ausschlaggebend dafür, auf welcher der beiden Hälften man sich befindet, ist nicht etwa das Einkommen, sondern vor allem die Frage, ob der Hauptwohnsitz besessen oder gemietet wird und das Erben (insbesondere einer Immobilie).

Keine Mitte ohne Sozialstaat – kein Sozialstaat ohne Mitte!

Auch die wissenschaftliche Debatte über die Definition der Mitte lässt somit viel Spielraum zur Interpretation offen. Einfach erscheint eine Abgrenzung der Mitte nach oben: Nicht-Mitte, sondern reich sind diejenigen, die von ihrem Vermögen gut leben können und nicht auf die eigene Erwerbstätigkeit und soziale Unterstützungsleistungen vom Staat angewiesen sind. Die Abgrenzung nach unten ist weniger klar. Absolute Armut bildet natürlich eine Grenze, aber Elemente der sozialen Verwundbarkeit findet man auch bereits in der Mitte. Eine solche Abgrenzung nach unten ist auch politisch heikel: Schließlich sollte es nicht darum gehen, diejenigen, die ganz wenig haben, von denen, die etwas mehr haben, abzuspalten, sondern sich gemeinsam für einen guten Lebensstandard für alle einzusetzen.

In sensiblen Situationen des Lebens wie etwa Jugend bzw. Alter oder auch im Fall von Krankheit bzw. Unfällen brauchen beide Gruppen einen gut ausgebauten Sozialstaat. Ein gutes Beispiel dafür sind die öffentlichen Ausgaben für Gesundheit: Ohne Sozialstaat müsste das mittlere Einkommensdrittel etwa ein Drittel seines Einkommens für die Gesundheitsversorgung ausgeben. Müssten ÄrztInnen und Medikamente privat finanziert werden, wäre dies für die meisten Menschen – neben den Miet-, Strom- und Heizkosten sowie den Kosten für Lebensmittel etc. – kaum noch zu stemmen. Das untere Einkommensdrittel müsste natürlich einen noch größeren Einkommensanteil für Gesundheit aufwenden.

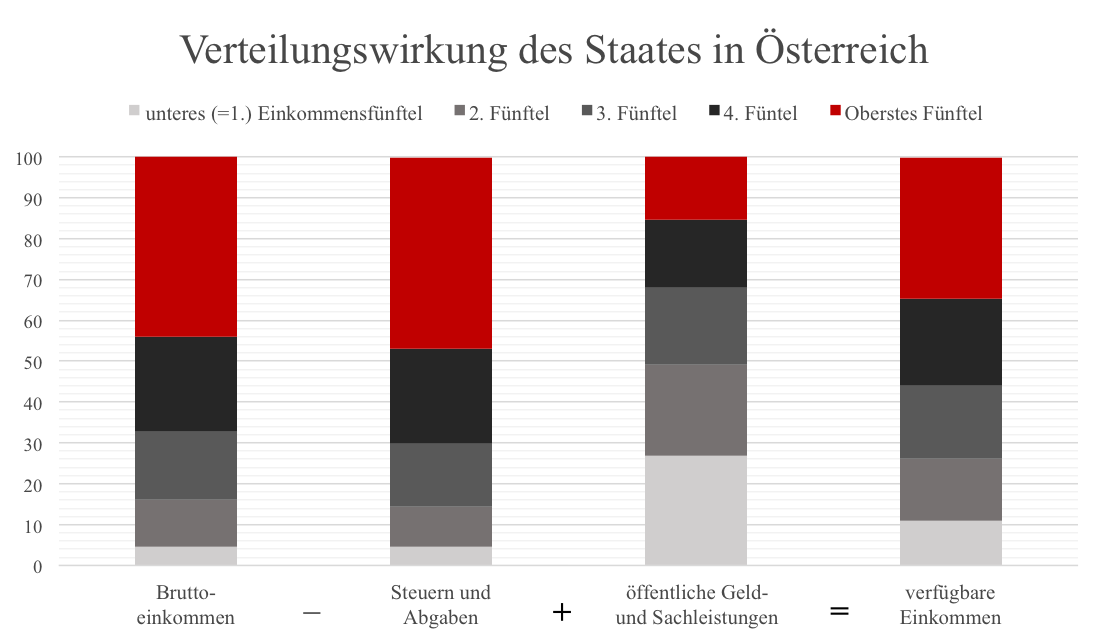

Beide Gruppen profitieren daher von einem gut ausgebauten Sozialstaat. Dieser verteilt in Österreich weiterhin relativ stark um – aber nicht, wie oft vermutet, über Steuern und Abgaben, sondern dadurch, dass die meisten öffentlichen Leistungen einkommensunabhängig allen zur Verfügung stehen.

Ohne öffentliche Kindergärten, Schulen, Spitäler, Altenpflegeeinrichtungen etc. könnte die Mitte ihren Lebensstandard nicht erhalten. Gleichzeitig trägt sie über ihre Sozialversicherungsbeiträge dazu bei, dass der Sozialstaat in Österreich weiterhin gut ausgebaut wird.

Den Mitte-Diskurs progressiv wenden?

Es ist nicht ganz einfach, das Revival des Mitte-Diskurses für eine Politik im Interesse der breiten Mehrheit zu nützen. Zu sehr wird „die Mitte“ für eine Politik im materiellen Interesse jener vereinnahmt, die – bei allen Abgrenzungsproblemen – klar oberhalb der Mitte anzusiedeln sind; jene, die auf den Sozialstaat kaum angewiesen sind und oft auch weniger bereit sind, ihn solidarisch mitzufinanzieren. Dazu trägt die Unklarheit des Konzeptes, sowohl in der Wahrnehmung der Bevölkerung als auch in der Wissenschaft, bei.

Da jeder und jede das Gefühl hat, dass er oder sie bei einer „Politik für die Mitte“ adressiert wird, lässt sich hier jedoch, wenn man möchte, in gewisser Weise ansetzen. Einerseits indem herausgearbeitet wird, wer jedenfalls materiell so gut gestellt ist, dass er oder sie nicht mehr sinnvoll als Teil der Mitte angesehen werden kann. Andererseits kann man angesichts der umfassenden Verbreitung des Begriffs an den oben erwähnten Vorstellungen, die mit dem Begriff der Mitte einhergehen, politisch andocken: Eine „Gesellschaft der Mitte“ ist eben keine Gesellschaft mit massiven sozialen Spaltungen, sondern eine Gesellschaft des sozialen Ausgleichs, in der möglichst viele Menschen die Chance bekommen, ein gelingendes Leben zu führen. Es gilt daher, sich weiter für einen gut ausgebauten Sozialstaat, gute und stabile Arbeitsverhältnisse und, etwa über die Einführung von Erbschaftssteuern, eine so gering wie mögliche Vererbung des sozialen Status einzusetzen.