Die Diskussion um die Klimafeindlichkeit grenzenlosen Wirtschaftswachstums und die Digitalisierung der Arbeitswelt hatten bereits in den vergangenen Jahren dem Ruf nach der Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens (BGE) in vielen EU-Mitgliedstaaten Rückenwind verschafft. Auch zur Abfederung sozialer Notlagen infolge der ökonomischen Effekte der Corona-Krise gilt vielen ein BGE als eine Lösung. Tatsächlich wurden in Deutschland die Zugangsbedingungen zur Grundsicherung für Arbeitslose für Selbstständige gelockert – eine vernünftige Vorgehensweise, um einen zielgenauen Einsatz der Mittel zu ermöglichen. Ein allgemeines bedingungsloses Grundeinkommen würde unsere gegenwärtigen Probleme allerdings nicht lösen, sondern eher verschärfen.

DieZiele sind richtig, der Weg ist falsch: unterschiedliche Erwartungen undBedarfe

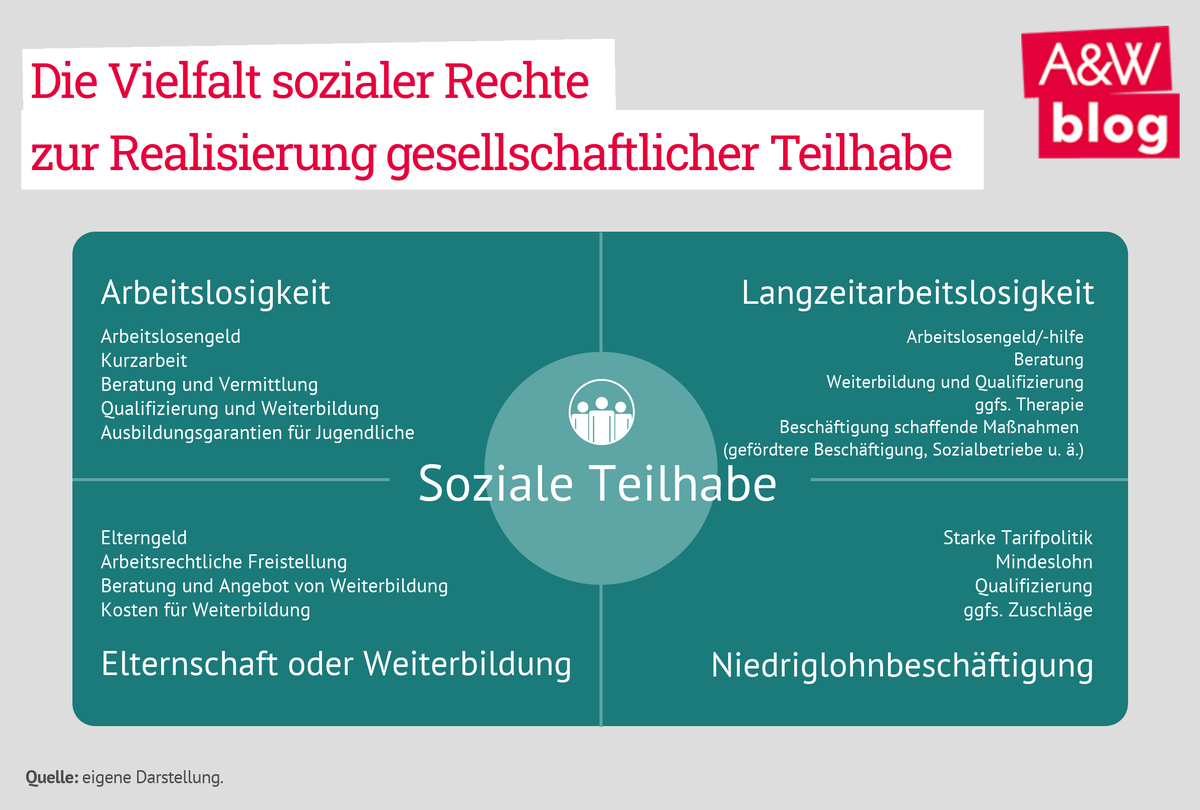

Die zugrunde liegenden normativen Vorstellungen der Befürworter*innen eines bedingungslosen Grundeinkommens, nämlich individuelle Selbstbestimmung und politische und gesellschaftliche Autonomie der Menschen, sind nachvollziehbar. Die Gewährleistung sozialpolitischer Bedarfe in einer ausdifferenzierten Gesellschaft, die auf die Inklusion aller Menschen zielt, beruht aber notwendigerweise auf einem ebenso ausdifferenzierten Institutionengeflecht. Ein soziales Sicherungssystem, dessen Kern eine einheitliche und allen ohne jegliche Vorbedingung gewährte Geldleistung ist, ist dagegen ungeeignet, möglichst vielen Bürger*innen eines Landes einen akzeptablen Lebensstandard zu garantieren. Im Gegenteil: Die vermeintliche Gleichbehandlung erweist sich als ungerecht, weil Lebenschancen und Bedarfe der Menschen sehr unterschiedlich sind – und sehr weitgehend vorgeprägt sind durch den sozioökonomischen Hintergrund des Elternhauses. Zwar ist die materielle Absicherung ein zentraler Kern sozialer Sicherheit, doch bedürfen die sehr unterschiedlichen sozialpolitischen Bedarfslagen – wie etwa (Langzeit-)Arbeitslosigkeit, Elternschaft, Weiterbildungsphasen, Niedriglohnbeschäftigung – auch sehr verschiedener Unterstützungsleistungen. Und: Volle gesellschaftliche Teilhabe ist nur durch eine Kombination sehr unterschiedlicher ausdifferenzierter kollektiver und individueller sozialer Rechte zu realisieren.

Arbeitslosenist der Erhalt ihres Lebensstandards wichtig

Das Instrument eines bedingungslosen Grundeinkommens wird in Deutschland oft als Antwort auf die Probleme der Grundsicherung („Hartz IV“) verstanden: Das Grundsicherungssystem schütze bei Arbeitslosigkeit nicht vor Armut, die Bezugsbedingungen seien zu eng gefasst und es würde Zwang auf die Leistungsbeziehenden ausgeübt. Tatsächlich ist in Deutschland Arbeitslosigkeit die häufigste Ursache von Armut: Rund 40 Prozent aller Arbeitslosen sind aufgrund der niedrigen Leistungen armutsgefährdet. Ursächlich hierfür ist vor allem die niedrige Lohnersatzrate (Alleinstehende 60 Prozent / mit Kindern 67 Prozent), die bei Niedriglöhnen kaum existenzsichernde Leistungen entstehen lässt. Dabei beziehen nach dem Wegfall der Arbeitslosenhilfe 2005 überhaupt nur noch rund ein Viertel aller Arbeitslosen in Deutschland diese einkommensproportionale Lohnersatzleistung.

EinGrundeinkommen löst die Probleme der Arbeitslosenversicherung nicht

Ein Grundeinkommen löst dieses Problem nicht, denn es würde immer nur existenzsichernde Leistungen bieten: Gängige Entwürfe sehen Leistungen von rund 1.000 Euro vor. Einkommensproportionale Lohnersatzleistungen hingegen, wie sie das System der Arbeitslosenversicherung prinzipiell vorsieht, erfordern etwa die Anhebung der Lohnersatzraten, vor allem für Geringverdienende. Hierfür könnte Frankreich als Beispiel dienen.

Um schnelle Übergänge in die Grundsicherung zu vermeiden, sollten außerdem die Dauer der Versicherungsleistung wieder verlängert oder eine Anschlussleistung, wie zum Beispiel die Notstandshilfe in Österreich, wiedereingeführt werden. Zudem sollte das Arbeitslosengeld regelhaft auch nach kürzeren Beschäftigungszeiten zugänglich, also mit weniger Bedingungen verknüpft sein. Auch hier ist die französische Regelung interessant, da diese bereits nach vier Monaten Vorbeschäftigungszeit (innerhalb einer Rahmenfrist von 28 Monaten) Leistungsansprüche in der Arbeitslosenversicherung (ARE) entstehen lässt. Schließlich wäre dringlich auch der Regelsatz der Grundsicherung deutlich zu erhöhen, wie es auch die deutschen Sozialverbände und der Deutsche Gewerkschaftsbund fordern.

Langzeitarbeitslose benötigen aktive Unterstützung und nicht eine lebenslängliche Alimentierung

Wenn wir annehmen, dass jeder Mensch sich – unabhängig von der jeweiligen Tätigkeit – mit seiner Erwerbsarbeit identifiziert und am Arbeitsplatz wichtige soziale Beziehungen pflegt, gibt es in einer Erwerbsgesellschaft keine befriedigende Alternative zur Erwerbsarbeit: Schon bei Marx galt die Bereitschaft zur Arbeit und die Identifikation mit ihr als eine anthropologische Konstante. In einer modernen Gesellschaft ist sie zudem zentrales Moment gesellschaftlicher Integration, wie die Marienthal-Studie bereits in den 1930er-Jahren zeigte. Da für andauernde Arbeitslosigkeit und Armut neben der generellen Knappheit von Arbeitsplätzen meist veraltete Berufsabschlüsse, ein geringes Qualifikationsniveau oder problematische Lebenslagen wie Krankheit, Verschuldung oder Drogenabhängigkeit ursächlich sind, müssen – abgesehen von einer effektiven Beschäftigungspolitik – substanzielle Unterstützungsangebote Abhilfe schaffen: Umschulungen müssen Berufswechsel und Qualifizierungsangebote das Nachholen von Schul- und Berufsabschlüssen erleichtern, bei besonderen Bedarfen müssen gezielte Hilfsangebote ausgebaut und besser mit der Arbeitsberatung verzahnt werden. Die Ausgaben für die „aktive Arbeitsmarktpolitik“, die Weiterbildung sowie kommunale Hilfeangebote sind in Deutschland in den vergangenen Jahren jedoch stetig gesunken. Auch die aktuelle Bundesregierung hat erkannt: Hier bedarf es dringend einer Trendumkehr, ebenso wie des Ausbaus spezifischer Beratungsangebote für Langzeitarbeitslose. Nur so kann Hilfebedürftigkeit nachhaltig vermindert werden. Die Ersetzung von arbeitsmarktpolitischen und sozialen Dienstleistungen durch eine pauschale und bedingungslose Geldleistung stellt sich demgegenüber als notdürftige und paternalistische Alimentierung unterstützungsbedürftiger Menschen dar.

Menschenmit geringeren Arbeitsmarktchancen brauchen kollektive Solidarität

Ein häufiges Argument derBGE-Befürworter*innen ist, dass Menschen keine unliebsamen Arbeiten zuschlechten Bedingungen akzeptieren müssten: Ein bedingungsloses Grundeinkommen würdeein Drohpotenzial in den bilateralen Verhandlungen über die Arbeitsbedingungenmit dem Arbeitgeber und eine Exit-Option aus einem konkreten Arbeitsverhältnisbieten. Diese Sichtweise geht von falschen Grundannahmen aus. Sie ignoriert dasstrukturell asymmetrische Machtverhältniszwischen Arbeitnehmer*in und Arbeitgeber: Individuelle Kündigungsdrohungen –erst recht bei gering oder einfach beruflich qualifizierten Beschäftigten –sind kaum wirksam, denn Beschäftigte sind tendenziell „risikoavers“; erstrecht, wenn sie keine starke Marktposition haben. Zudem haben sie ein sehr vielhöheres Interesse am Betriebsfrieden als die Arbeitgeber, da sie gegebenenfallsDruck am Arbeitsplatz (etwa bei gescheiterten Verhandlungen oder Konflikten) persönlichaushalten müssen. Für Menschen mit geringen Qualifikationen oder schwierigenArbeitsbedingungen ist die Kündigung einer vermeintlich unliebsamen Tätigkeit zudemauch deswegen keine gute Lösung, da das Risiko, dauerhaft vom Arbeitsmarktausgeschlossen zu bleiben, überproportional hoch ist. Dies belegen diequalifikationsspezifischen Arbeitslosenquoten: Der „freiwillige“ Rückzug vomArbeitsmarkt bedeutet für gering Qualifizierte ein um ein Vielfaches größeresRisiko, längerfristig im Leistungsbezug zu verbleiben. Gleichzeitig entstehtbei einer grundsätzlich (lediglich) existenzsichernden Leistung ein größererDruck, eine Beschäftigung aufzunehmen bzw. in einer Beschäftigung zu verbleiben,um ein gewisses Konsumniveau zu erhalten.

Entscheidend für die jeweiligen Handlungsspielräumeder Erwerbstätigen ist vielmehr die individuelle Marktposition: Beschäftigte inMangelberufen, Akademiker*innen, die über große kulturelle Bildung und sozialeNetzwerke verfügen oder Menschen, die ein Privatvermögen besitzen, sindberuflich flexibler und haben bessere Chancen, wieder eine gute und für siepassende Arbeit zu finden. Zudem können sie das gewohnte Konsumniveau häufiger mitAngespartem absichern und ihre Rückkehr in den Arbeitsmarkt und die Erzielungeines guten Einkommens zu einem fast beliebigen Zeitpunkt realisieren. Für sie magein BGE eine interessante Option sein. Fragwürdig ist jedoch, ob für dieindividuellen und persönlichen Ziele von Menschen ohne problematischeBedarfslagen die Kosten für einen temporären und selbst gewählten Rückzug vomArbeitsmarkt von der Allgemeinheit getragen werden sollen.

Stärkungkollektiver Rechte notwendig

Abhilfe für Menschen mit ungünstigen Arbeitsbedingungen liegt also nicht in der Ermöglichung eines individualisierten Leistungsbezugs, sondern in der Stärkung kollektiver Rechte und der rechtlichen Regulierung des Arbeitsmarkts. Empfohlen wäre somit eher die Stärkung der Tarifpolitik und der betrieblichen Interessenvertretung sowie die Regulierung von Mindestarbeitsbedingungen. In Deutschland hat der Mindestlohn sogar einen positiven Allokationseffekt gezeigt: Geringfügig bezahlte wurde in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung umgewandelt und der Anteil der Unternehmen mit einem hohen Anteil von Niedriglohnbeschäftigung ging zurück. Die Antwort auf Arbeitsverhältnisse, die schwierige und nachteilige Bedingungen mit sich bringen, muss somit die Regulierung des Arbeitsmarkts in einem solidarischen Kontext sein – nicht die Schaffung von individuellen Optionen für einen Rückzug vom Arbeitsmarkt!

GemeinwohlrelevanteAktivitäten sollen angemessen bewertet werden

Schließlich wird von einem BGEerwartet, dass es allen Arbeitnehmer*innen ermöglicht, ihre Erwerbstätigkeitmit anderen Lebensprojekten wie etwa Kindererziehung, Weiterbildung oder Phasender persönlichen (Neu-)Orientierung zu vereinbaren. Aber auch hier istfraglich, ob ein pauschales und sehr niedriges BGE eine wünschenswerte undfunktionale Lösung darstellt. Einerseits entfällt, da kein besondererSachverhalt nachgewiesen werden muss, ein Rechtfertigungszwang. Andererseitswäre die Leistung, wenn sie dann das wegfallende Einkommen ersetzen soll, dochmöglicherweise unzumutbar gering.

Fazit

Ein bedingungsloses Grundeinkommengeht nicht nur an den normativen Erwartungen unserer sozialen Marktwirtschaft vorbei,sondern erweist sich für die tatsächlichen Probleme, die seine Verfechter*innendamit lösen möchten, als nicht funktional. Arbeitslose, Personen in Elternzeitoder Weiterbildung sind in einer Phase der Erwerbsunterbrechung vor allem aneiner Lebensstandardsicherung interessiert, und Langzeitarbeitslosen odergering Verdienenden ist mit substanziellen Unterstützungsangeboten und derRegulierung der Arbeitsverhältnisse durch kollektive und individuelle Rechtebesser und vor allem nachhaltiger gedient als mit einer pauschalierten, relativniedrigen Sozialleistung. Weil Menschen unterschiedliche Voraussetzungen undBedarfe mitbringen, ist eine finanzielle Einheitsleistung außerdem zutiefstungerecht, eben weil die Chancen,sich (wieder) eine günstigere Lebenslage zu erarbeiten, sehr ungleich verteiltsind.

Nichtsdestotrotz verliert das deutsche sozialstaatliche Arrangement dort an Legitimität, wo die institutionellen Strukturen erodieren und damit ihre Sicherungsfunktion geschwächt wird, wo bestimmte Verhaltensweisen erzwungen werden oder wo Leistungen nicht armutssicher ausgestaltet sind. Die Einführung eines BGEs würde jedoch aufgrund der Ressourcenkonkurrenz oder politischer Delegitimierung substanziellerer Hilfeangebote die Erosion der sozialstaatlichen Institutionen zusätzlich beschleunigen und ihre Schutzfunktion endgültig untergraben. Im Gegenzug ist daher angeraten, bestehende Institutionen – auch gerade solche, die auf kollektiven sozialen Rechten beruhen und Quelle gesellschaftlicher Solidarität sind, wie etwa die Sozialversicherungen oder die Tarifpolitik – so zu stärken, dass diese wieder kraftvoller und inklusiver werden. Solange die Erwerbsarbeit die Quelle der Produktivität und der Wertschöpfung ist, muss auch die sozialpolitische Regulierung daran ansetzen und von vornherein für eine gerechte Verteilung, die Regulierung der Arbeitsverhältnisse und die Handlungsfähigkeit kollektiver Akteure sorgen. In diesem Sinne wäre der dringendste Schritt, die Instrumente der Arbeitnehmerseite zur Durchsetzung ihrer Interessen wieder machtvoll auszugestalten.