Von neoliberaler Seite wurde in den Regierungsverhandlungen und in der aktuellen Budgetdebatte eine Anhebung des gesetzlichen Pensionsantrittsalters gefordert. Argumentiert wird allzu oft mit irreführenden Zahlen, um Partikularinteressen beinhart durchzusetzen. Ein höheres Antrittsalter muss zudem nicht zu geringeren staatlichen Ausgaben, würde aber zu indirekten Pensionskürzungen für Betroffene und zu steigender Arbeitslosigkeit führen. Das kann aktuell beim Frauenantrittsalter beobachtet werden. Sozialpolitisch vernünftig wäre, das enorme Beschäftigungspotenzial von älteren Arbeitnehmer:innen besser zu nutzen. Die Regierung geht diesen sozialpolitisch vernünftigen Weg mit einem umfassenden Älterenbeschäftigungspaket, es braucht aber auch noch verpflichtende Maßnahmen für Unternehmen.

Pensionskosten: Irreführende Zahlen

Wirtschaftsnahe Thinktanks verwenden in der Debatte um die Pensionsfinanzierung häufig absolute Beträge, die eine dramatische Kostenexplosion suggerieren sollen. Über einen längeren Zeitraum betrachtet, sind absolute Beträge aber wenig aussagekräftig, da sie den Zuwachs an Wohlstand und Produktivität sowie die Inflation ausblenden. Seriöse Prognosen setzen die Pensionsausgaben immer ins Verhältnis zur Wirtschaftsleistung, gemessen am Bruttoinlandsprodukt (BIP). Laut Ageing Report der Europäischen Kommission steigen die Pensionsausgaben von 13,7 Prozent (2022) auf den Höchststand von 15,1 Prozent des BIP im Jahr 2031. Danach sinken diese wieder und bleiben ab 2048 bis 2070 auf 14 Prozent des BIP. Korrekt dargestellt sind die Pensionsausgaben also bewältigbar. Dies bestätigt auch die Alterssicherungskommission. Trotz schlechter wirtschaftlicher Lage verbesserten sich die Zahlen aus der Prognose 2024 im Vergleich zu jener aus 2023.

Öffentliches Pensionssystem finanziert mehr als „nur“ Pensionen

Wer nur die Ausgaben für Pensionen thematisiert, ohne auch die Leistungen zu erwähnen, verzerrt zudem das Bild über die Finanzierung der Pensionen. Die Ausgaben für Pensionen sind vielfältig: Neben den Alterspensionen werden auch Pensionen wegen geminderter Arbeitsfähigkeit und Hinterbliebenenleistungen über die Pensionsversicherung finanziert. Zusätzlich stockt die Ausgleichszulage sehr geringe Pensionen auf. Das Rehabilitationsgeld soll in Kombination mit anderen Maßnahmen zur Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt bzw. zur Verbesserung der Arbeitsfähigkeit beitragen. Teilversicherungszeiten sorgen dafür, dass man auch in Zeiten der Kindererziehung, der Arbeitslosigkeit oder der Krankheit pensionsversichert ist. Dies alles sind wesentliche Leistungen eines modernen Sozialstaats und gehen weit über bloße Pensionszahlungen hinaus.

Demografie-Argument greift zu kurz

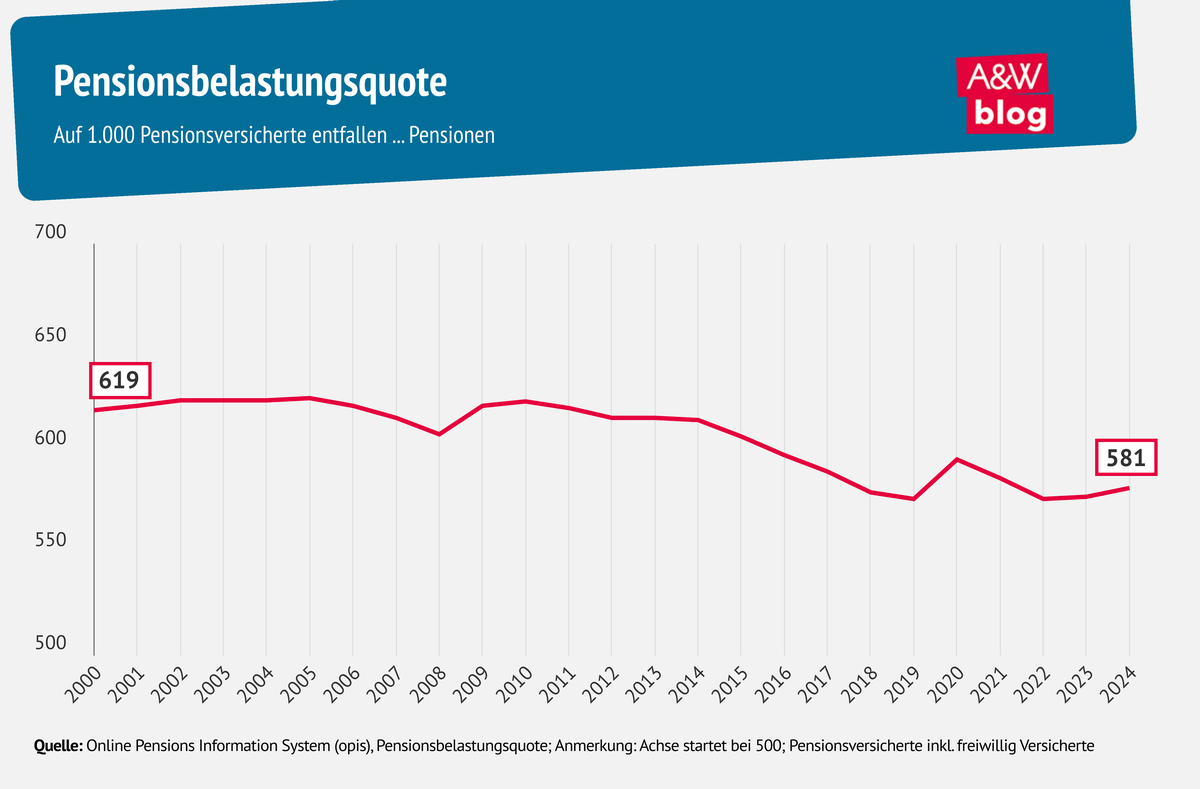

Wenn die Bevölkerung älter wird, wenn wir also länger leben, müssen wir eben auch länger arbeiten – oder? Der alleinige Fokus auf die Demografie ist aber ebenso irreführend wie falsch. Dadurch wird nämlich die wichtigste Stellschraube zur Pensionsfinanzierung – der Arbeitsmarkt – völlig außen vor gelassen. Es stimmt, dass die Anzahl der älteren Menschen über 65 Jahren steigt. Gleichzeitig ist aber auch die Zahl der Erwerbstätigen stark gestiegen. Dadurch steigen die – durch Sozialversicherungsbeiträge garantierten – Einnahmen in der Pensionsversicherung. Eine steigende Zahl an Pensionsbezieher:innen ist aus gesamtwirtschaftlicher Sicht kein Problem, wenn auch die Zahl der Beschäftigten steigt. Denn je mehr Menschen arbeiten, desto mehr Beiträge fließen ins Pensionssystem. Dies zeigt sich beispielsweise in der Pensionsbelastungsquote, die misst, wie viele Pensionen auf je 1.000 Pensionsversicherte entfallen. Trotz der älter werdenden Bevölkerung verbesserte sich diese Quote in den letzten Jahren. Im Jahr 2000 kamen auf 1.000 Versicherte noch 619 Pensionen, während es im Jahr 2024 nur noch 581 waren – ein Rückgang, der auch auf die gestiegene Erwerbsbeteiligung zurückzuführen ist.

Budgeteinsparungen durch höheres Pensionsantrittsalter zweifelhaft

So wie der Arbeitsmarkt das Pensionssystem und vor allem dessen Finanzierung beeinflusst, so wirken sich Pensionsreformen auch umgekehrt auf den Arbeitsmarkt aus. Es ist naiv, zu glauben, dass die Erhöhung des Pensionsantrittsalters automatisch zu einer höheren Beschäftigung im selben Ausmaß führt. Vielmehr kann es dazu kommen, dass Betroffene arbeitslos werden oder den Arbeitsmarkt vollständig verlassen. Steigt die ohnehin hohe Arbeitslosigkeit bei älteren Beschäftigten, erhöht dies auch die Kosten beim AMS oder bei der Gesundheitskasse. Aus gesamtstaatlicher Sicht macht es keinen Unterschied, wenn sich die Pensionsversicherung Ausgaben spart, das AMS dadurch aber mehr ausgeben muss.

Höhere Arbeitslosigkeit von Älteren und Jüngeren möglich

Betroffene von höherer Arbeitslosigkeit könnten aber nicht nur Ältere, sondern auch junge Menschen sein. Wenn ältere Beschäftigte doch länger im Betrieb bleiben, werden weniger häufig neue Stellen ausgeschrieben. Davon betroffen sind vor allem junge Menschen am Beginn ihres Arbeitslebens. Durch ein höheres Pensionsantrittsalter wird der Druck auf Beschäftigte insgesamt steigen. Steigt das Arbeitsangebot – also die Anzahl an potenziellen Arbeitnehmer:innen – im Vergleich zu den Jobs in einer Gesellschaft, schwächt das ihre Verhandlungsmacht. Umgekehrt profitieren Unternehmen und Konzerne davon. Wenn es aufgrund hoher Arbeitslosigkeit auf eine Stelle 100 Bewerber:innen gibt, wird das Unternehmen Gehalts- und Lohnwünsche weniger berücksichtigen. Denn hohe Arbeitslosigkeit hat eine Disziplinierungsfunktion und verbreitet Angst.

Höheres Regelpensionsalter ist für Arbeitnehmer:innen doppelt schlecht

Aus diesem Grund – und wie sich in den Debatten um den „Arbeitskräftemangel“ gezeigt hat – ist vielen Arbeitgebervertreter:innen eine hohe Beschäftigung viel mehr ein Dorn im Auge als hohe Arbeitslosigkeit. Eine Erhöhung des Pensionsantrittsalters ist beinharte Interessenpolitik der Unternehmer. Dadurch wird ihre Verhandlungsmacht gestärkt und gleichzeitig wird der Sozialstaat geschwächt bzw. umgebaut. Aus Sicht der Arbeitnehmer:innen verschlechtert ein höheres Pensionsantrittsalter die Situation doppelt: Bei einer Knappheit an Jobs steigt dadurch die Arbeitslosigkeit mit all ihren negativen Folgen. Und es sinkt die Wahrscheinlichkeit, das reguläre Pensionsantrittsalter zu erreichen, was zu lebenslangen Abschlägen bei den Pensionen führt.

Steigende Arbeitslosigkeit durch höheres Frauenpensionsalter

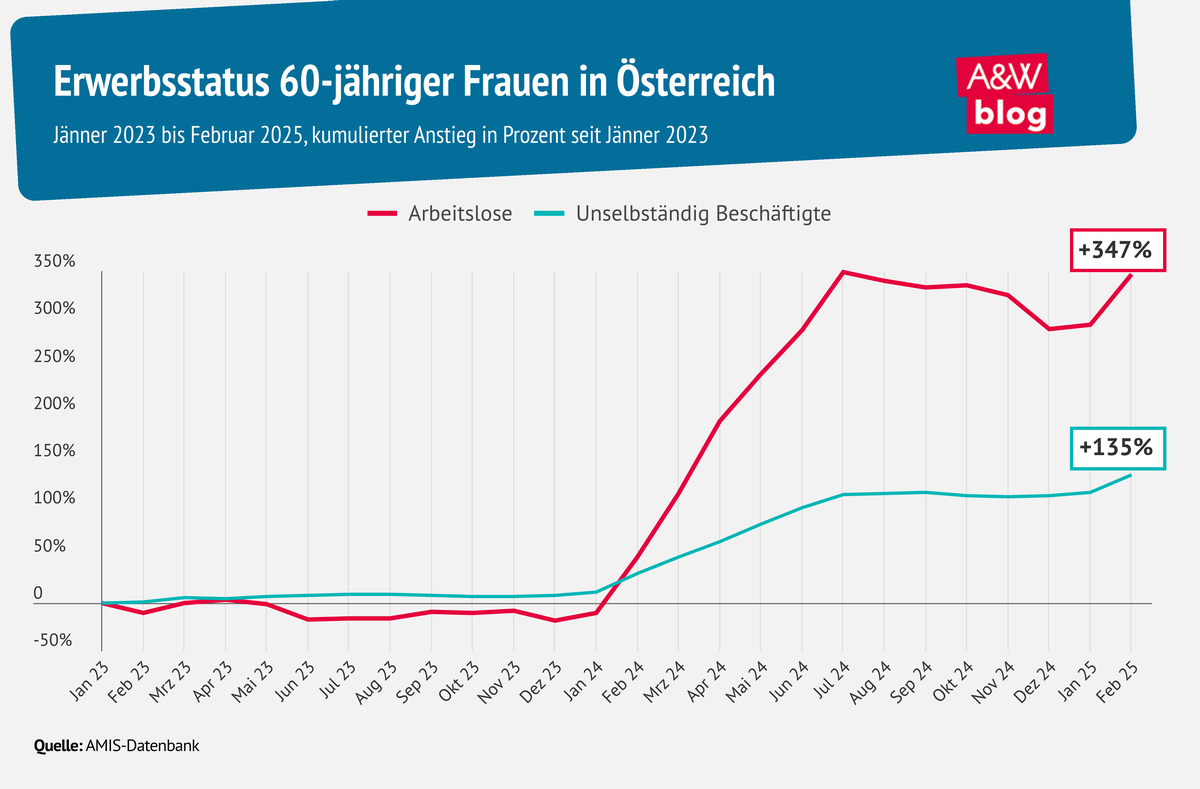

Schon jetzt ist zu sehen, dass die Anhebung des Frauenpensionsantrittsalters die Arbeitslosigkeit erhöht. Bis Ende 2023 konnten Frauen mit 60 Jahren in Pension gehen. Seit Jänner 2024 steigt das Antrittsalter jedes Jahr um 6 Monate. 60-jährige Frauen waren im Jänner 2024 somit zum ersten Mal vom steigenden Antrittsalter betroffen. Die Zahl der unselbständig Beschäftigten 60-jährigen Frauen stieg von 14.681 im Jänner 2023 – also ein Jahr vor Beginn des Anstiegs – auf 34.458 im Februar 2025. Dies bedeutet zwar mehr als eine Verdoppelung (+135 %). Im selben Zeitraum ist die Zahl der arbeitslosen Frauen aber um den Faktor 4,5 (+347 %) gestiegen: Während im Jänner 2023 850 60-jährige Frauen arbeitslos waren, waren es im Februar 2025 schon 3.803 Frauen. Die Zahl der Arbeitslosen ist somit mehr als doppelt so stark gestiegen wie die Zahl der Beschäftigten. Es braucht deshalb dringend Maßnahmen, um diese gerade beginnende Negativspirale zu stoppen.

Enormes Beschäftigungspotenzial

Statt durch eine Erhöhung des Pensionsantrittsalters den Druck auf Beschäftigte zu erhöhen, sollte bestehendes Potenzial erkannt und genutzt werden. In Österreich ist das Beschäftigungspotenzial von älteren Menschen groß. Durch eine bessere Arbeitsmarktintegration könnten Betroffenen nicht nur Perspektiven eröffnet werden. Diese würden zudem auch wesentlich zur Finanzierung der Sozialversicherung und des Pensionssystems an sich beitragen.

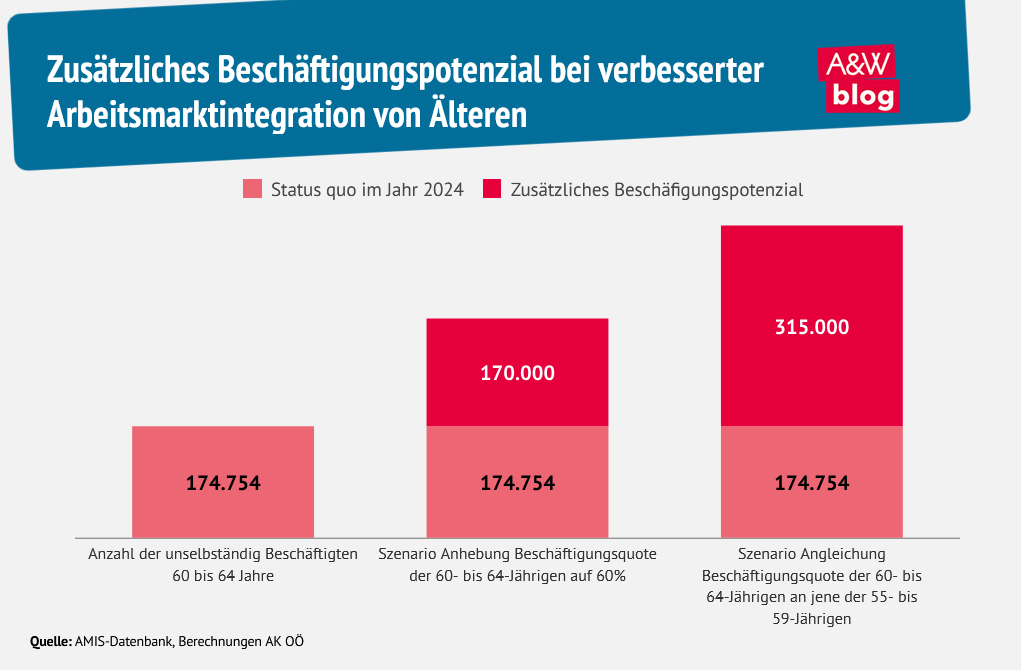

In den letzten Jahren gab es bereits große Fortschritte bei der Beschäftigungsquote von Älteren. Im Alter zwischen 60 und 64 Jahren liegt die Beschäftigungsquote – aktuell bei Frauen 22,6 Prozent und bei Männern 45,6 Prozent – aber trotzdem relativ niedrig. Würde es gelingen, die Beschäftigungsquote der 60- bis 64-Jährigen in einem ersten Schritt durchschnittlich auf 60 Prozent anzuheben, wären damit rund 170.000 Menschen mehr in Beschäftigung. Gelänge es darüber hinaus, die Beschäftigungsquote der 55- bis 59-Jährigen (Frauen: 80,4 %; Männer: 82,2 %) auch bei den 60- bis 64-Jährigen zu halten, würde dies ein Beschäftigungspotenzial von rund 315.000 Menschen bedeuten. Dies wären Mehreinnahmen in der Sozialversicherung in Milliardenhöhe und würde somit zur nachhaltigen Finanzierung des Pensionssystems beitragen.

Regierung fokussiert auf den Arbeitsmarkt

Der neue Finanzminister Markus Marterbauer lehnt eine Anhebung des gesetzlichen Pensionsantrittsalters entschieden ab, da sich die Lebenserwartung in der Bevölkerung sehr unterschiedlich entwickelt hat. Je niedriger das Einkommen, desto niedriger die Lebenserwartung. Stattdessen hat die neue Regierung – neben der kritisch zu sehenden Verschärfung der Korridorpension – ein Älterenbeschäftigungspaket geschnürt, um das oben genannte Beschäftigungspotenzial von Älteren zu heben. Genannt werden Qualifizierungsmaßnahmen, alternsgerechte Arbeitsplätze, die Aktion 55 plus für ältere Langzeitarbeitslose und ein Anreiz- und Monitoringsystem für die Beschäftigung von Personen ab 60 Jahren. Gepaart mit mehr AMS-Budget sind dies sinnvolle Ansätze.

Arbeitswelt muss umfassend verändert werden

Für eine Anhebung der Beschäftigungsquote von Älteren wird es aber einer umfassenden Veränderung der Arbeitswelt bedürfen. Ein großes Hindernis der Erwerbstätigkeit von Älteren sind gesundheitliche Einschränkungen. Um dem entgegenzuwirken, müssten die Arbeitsbedingungen im gesamten Erwerbsleben, die zu gesundheitlichen Problemen führen, verbessert werden. Es braucht hierfür verpflichtende Maßnahmen für Betriebe zum Erhalt der Arbeitsfähigkeit und mehr Präventionsmaßnahmen. In den Niederlanden beispielsweise muss das Unternehmen sich zwei Jahre lang bemühen, einen gesundheitlich Eingeschränkten sozusagen in den Betrieb zu integrieren. Erst nach erfolglosen Bemühungen gibt es die Möglichkeit auf eine krankheitsbedingte Pension.

Verursachergerechte Kostentragung

Darüber hinaus müssen Betriebe generell stärker in die Pflicht genommen werden. Derzeit beschäftigen 30 Prozent aller Betriebe keine älteren Arbeitnehmer:innen, wie eine AK-Auswertung zeigt. Negative, diskriminierende Haltungen der Arbeitgeber:innen gegenüber älteren Arbeitnehmer:innen sind eine zentrale Ursache für die hohe Arbeitslosigkeit von Älteren. Um dem entgegenzuwirken, braucht es nicht nur Anreize, sondern auch höhere Sozialversicherungsbeiträge im Sinne eines Solidarbeitrages jener Unternehmen, die unterdurchschnittlich bzw. viel zu wenig Ältere im Betrieb beschäftigen bzw. Invalidität durch zu belastende Arbeitsbedingungen verursacht haben. Dies hätte nicht nur einen Lenkungseffekt, sondern wäre eine gute Möglichkeit, die auf den Staat übertragenen Kosten stärker den Verursacher:innen anzulasten.

Fazit:

Eine bloße Anhebung des gesetzlichen Pensionsantrittsalters wäre ein Irrweg, der nicht automatisch die Staatsfinanzen saniert, die Arbeitnehmer:innen aber doppelt in die Bredouille bringt. Eine Anhebung des Regelpensionsalters würde mehr Arbeitslosigkeit verursachen und zu indirekten Pensionskürzungen führen. Durch die Disziplinierungsfunktion von Arbeitslosigkeit schwächt sich die Verhandlungsmacht der Arbeitnehmer:innen und das Kernelement des neoliberalen Programmes kommt weiter voran, nämlich der Abbau des Sozialstaates. Die aktuelle Regierung hat sich für einen anderen Weg entschieden. Sie will die Beschäftigung von Älteren deutlich anheben. Je nach Zielsetzung könnten dadurch zwischen 170.000 und 315.000 Menschen in den Arbeitsmarkt integriert und Milliarden Euro an Mehreinnahmen für den Staat generiert werden. Das Älterenbeschäftigungspaket, ergänzt um verpflichtende Maßnahmen zum Erhalt der Arbeitsfähigkeit und um einen Solidarbeitrag von Unternehmen, die sich weigern, Ältere anzustellen, hätte das Potenzial für einen großen Wurf, der der großen Dreier-Koalition gerecht werden würde.