In der öffentlichen Diskussion spielt der Sozialbereich eine wichtige Rolle. Die Debatte über die Finanzierung der Pflege und der behauptete Fachkräftemangel haben dem Thema noch zusätzlichen Auftrieb verliehen. Gleichzeitig sind die politisch Verantwortlichen auf Landes- und Bundesebene seit Jahren säumig, etwas gegen die tatsächlichen Probleme in der Branche zu tun – die unterdurchschnittlichen Arbeitsbedingungen.

Geschäftsführungen reden Personalmangel herbei

Seit Jahren sind sich alle relevanten gesellschaftlichen Kräfte einig, dass der Sozialbereich von enormer Bedeutung für den gesellschaftlichen Zusammenhalt ist. Die anstehenden Herausforderungen im Zuge der deutlichen Zunahme von ankommenden Flüchtlingen im Jahr 2015 haben die seltene Einigkeit in dieser Frage quer über alle politischen Grenzen hinweg ebenso gestärkt wie der Bedarf an zusätzlichen sozialen Angeboten im Schulbereich. Im Zentrum der Debatte steht aber nach wie vor der wachsende Bedarf an pflegerischen Angeboten in einer alternden Gesellschaft. Doch den Worten folgen bisher keine Taten.

So ist etwa der angebliche Fachkräftemangel in der Pflege zu einem großen Teil selbstverschuldet. Teilweise werden die bestehenden Probleme sogar entgegen den Tatsachen dramatischer dargestellt, als sie sind. Dank des Gesundheitsberuferegisters wissen wir mittlerweile genau, dass es viel mehr ausgebildetes Fachpersonal gibt, als tatsächlich von den Betrieben beschäftigt wird.

Auf Basis von eigenen Erhebungen der Gewerkschaften GPA-djp und vida wissen wir weiters, dass die überwiegende Mehrheit in bestimmten Teilen der Branche nur teilzeitbeschäftigt ist, viele KollegInnen aber gerne mehr arbeiten würden. Hier gibt es also in den Betrieben selbst oftmals genug Personal, obwohl die Geschäftsführungen behaupten, dass sie nicht genug Personal finden.

Tatsächlicher Mangel: gute Arbeitsbedingungen

Dieser Punkt zeigt auch, warum tatsächlich viele KollegInnen nicht (mehr) im Sozialbereich arbeiten wollen. Die Bezahlung liegt unter dem Durchschnitt, die Arbeitszeiten sind lang, die Arbeitsbedingungen oft hart an der Grenze des Erträglichen. Mittlerweile ist bekannt, dass viele Pflegepersonen körperliche Schwerarbeit leisten. In der politischen Diskussion wird bisher allerdings negiert, dass es sich bei fast allen Tätigkeiten in der direkten Arbeit mit Menschen um emotionale Schwerarbeit handelt.

Der ArbeitgeberInnenverband Sozialwirtschaft Österreich (SWÖ) behauptet gerne, dass es sich bei dieser Kritik um gewerkschaftliche Fantasien handle. Die Zahlen der Statistik Austria sprechen allerdings eine andere Sprache. Während 2018 eine Arbeitsstunde in der Energiewirtschaft durchschnittlich 54,53 Euro und im Bereich Information und Kommunikation 47,68 Euro kostete, waren es im Gesundheits- und Sozialwesen gerade einmal 32,13 Euro.

Selbstverständlich lassen sich auch Branchen finden, in welchen die Bezahlung noch geringer ist. Der Vergleich mit den beiden anderen genannten Branchen ist aus einigen Gründen sinnvoll: Einerseits hat die Energiewirtschaft ebenso eine hohe gesamtgesellschaftliche Verantwortung und andererseits handelt es sich bei Information und Kommunikation oft um hochkomplexe Tätigkeiten, welche mit den Aufgaben in Sozialberufen vergleichbar sind.

Weiter sollten wir auch nicht vergessen, dass sich in den ohnehin geringen durchschnittlichen Arbeitskosten pro Stunde auch überdurchschnittlich gut bezahlte Berufsgruppen wie ÄrztInnen verbergen, was darauf hinweist, dass für die breite Masse der Beschäftigten im Sozialbereich die Arbeitskosten, welche den Lohn bzw. das Gehalt wesentlich beeinflussen, noch deutlich geringer sind.

Während das Medianeinkommen netto etwa im öffentlichen Bereich (Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung) – welches einen guten Vergleich bietet, da in beiden Bereichen vorwiegend steuer- bzw. abgabenfinanziert gearbeitet wird – 2017 bei 2.388 Euro lag, belief sich jenes im Gesundheits- und Sozialwesen nur auf 1.882 Euro – und lag damit deutlich unter dem gesamtgesellschaftlichen Medianeinkommen, welches in diesem Jahr fast genau 2.000 Euro betrug.

Diese Fakten leisten einen nicht unwesentlichen Beitrag zur Gehaltsschere zwischen den Geschlechtern, da in den Sozialberufen überwiegend Frauen tätig sind. Solange in Branchen, in denen derzeit überwiegend Frauen arbeiten, wie etwa auch Gesundheit, Bildung und der Einzelhandel, schlechter entlohnt wird als in jenen Teile der Wirtschaft, in denen mehrheitlich Männer beschäftigt sind, wird sich die Einkommensschere zwischen Frauen und Männern nicht schließen.

Schließlich handelt es sich beim Sozial- und Gesundheitswesen nach der Produktion und dem Handel mittlerweile um die nach Anzahl der Beschäftigten drittgrößte Branche in Österreich. Nachdem die Professionalisierung des Sozialbereichs erst in den 1970ern so richtig begonnen hatte, da viele der von diesem erbrachten Leistungen zuvor ehrenamtlich – meist von Frauen im Haushalt – und unbezahlt erbracht wurden, arbeiten mittlerweile fast 400.000 Personen in diesen Berufen. Ein Ende des rapiden Beschäftigtenwachstums in der Branche ist nicht absehbar. In Wien etwa wird das Sozial- und Gesundheitswesen nach Prognosen des WIFO bis 2020 den Handel als beschäftigungsstärkste Branche fast eingeholt haben.

Die von der Statistik Austria in der ÖNACE erhobenen Zahlen entsprechen dabei aber nur zum Teil der tatsächlichen Situation in der Branche, weil in diesen nur unselbstständig beschäftigte Personen enthalten sind. Aufgrund einer aus gewerkschaftlicher Perspektive fatalen Entscheidung der seinerzeitigen Bundesregierung arbeiten fast alle 24-Stunden-BetreuerInnen selbstständig. Zur genauen Anzahl der Beschäftigten in diesem Bereich gibt es vollkommen unterschiedliche Angaben, welche zwischen 40.000 und deutlich über 100.000 schwanken. Nichtsdestotrotz können wir davon ausgehen, dass die tatsächliche Anzahl der in Sozial- und Gesundheitsberufen tätigen Menschen in Österreich inklusive dieser Gruppe weit über der oben genannten Zahl liegt.

Die 24-Stunden-Betreuung zeigt eines der großen Probleme der Branche auf. Kaum von der öffentlichen Hand finanziert, arbeiten hier vor allem Frauen aus osteuropäischen Nachbarländern de facto ohne Qualitätskontrolle zu Arbeitsbedingungen, die als moderne Sklaverei bezeichnet werden können. Sie sind vollkommen von Vermittlungsagenturen abhängig, arbeiten zumeist zwei Wochen ohne jede Pause durch und verdienen dabei selten über 1.000 Euro brutto, wovon sie sich noch selbst sozialversichern müssen. Auch wenn die Nettogehälter in den meisten unserer östlichen Nachbarländer oft einiges wert sind, ergibt sich daraus trotzdem ein gewaltiges arbeitsmarktpolitisches Problem: Die Kolleginnen werden – ohne es zu wollen – als Lohndumperinnen eingesetzt, die es einer ganzen Branche schwer machen, eine akzeptable Bezahlung durchzusetzen.

Wer zahlt, schafft an …

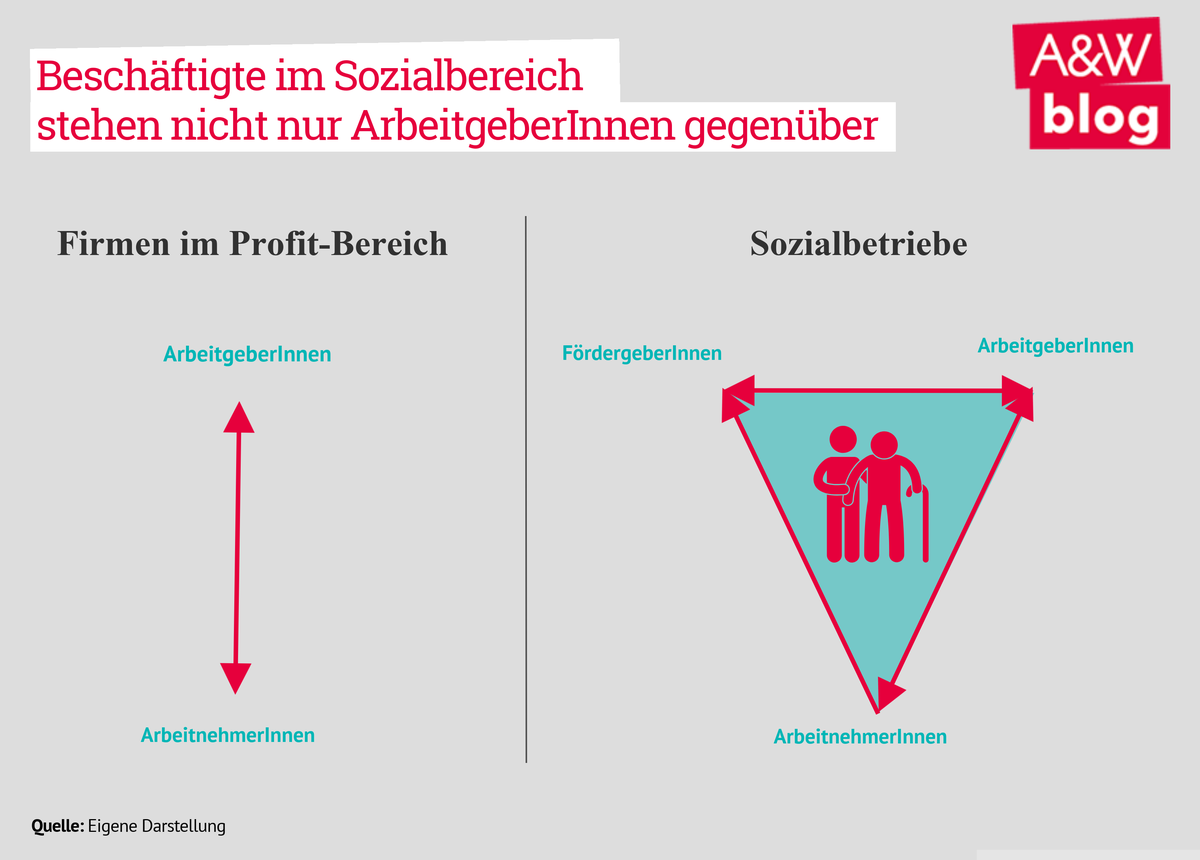

… oder auch nicht! Zwar bestimmt das liebe Geld auch in den Sozialbetrieben, wie gut oder schlecht die Arbeitsbedingungen sind, aber im Gegensatz zu „normalen“ Firmen gibt es einen entscheidenden Unterschied: Es sind nicht die Geschäftsführungen selbst, welche darüber entscheiden, wie viel vom Umsatz bzw. Gewinn sie ihren Belegschaften überlassen (wollen); die Betriebe werden nämlich von der öffentlichen Hand finanziert.

Und hier gibt es noch einen wahren Wirrwarr an FördergeberInnen: diverse Ministerien, die Bundesländer, Gemeinden, das AMS, Sozialversicherungsträger usw. Das bringt die Beschäftigten insbesondere bei Kollektivvertragsverhandlungen enorm unter Druck, da sie sich zwei Seiten gegenübersehen, die hier der Einfachheit halber als Politik und Betriebe bezeichnet werden. Beide Seiten spielen gerne das gleiche Spiel und erklären, dass sie ja nichts dafürkönnen, dass es so ist, wie es ist, da die jeweils andere Seite verantwortlich sei.

Betriebe, die mehr als einen Fördergeber bzw. eine Fördergeberin haben, stehen vor einem weiteren Problem. Die Anforderungen an die Rechtfertigung für die erhaltenen öffentlichen Mittel variieren von FördergeberIn zu FördergeberIn, was die KollegInnen, die mit KlientInnen arbeiten, zu einer enorm aufwändigen Dokumentation zwingt. Diese wiederum geht auf Kosten der Zeit, die für direkte soziale Leistungen zur Verfügung steht. Daraus resultiert die in der Branche massiv voranschreitende „Verbetriebswirtschaftlichung“ bzw. Ökonomisierung der Arbeitsabläufe, welche dazu führt, dass Letztere immer weniger am Bedarf und den Bedürfnissen der zu Betreuenden ausgerichtet sind, sondern immer öfter an nackten Zahlen. Ein Aspekt, der diese Problematik noch weiter verschärft, ist das zunehmende Eindringen profitorientierter internationaler Großkonzerne in den Bereichen Kur, Rehabilitation und Pflege. In Anbetracht der hier ansatzweise beschriebenen Probleme darf es nicht verwundern, dass viele KollegInnen nicht mehr können. Dass es ihnen reicht. Dass bei den Verhandlungen zum größten Kollektivvertrag in der Branche – dem SWÖ mit über 100.000 davon erfassten Beschäftigen – 2018 und 2019 gestreikt wurde. Das zeigt ein neues Selbstbewusstsein der KollegInnen in der Branche, die nicht mehr bereit sind, für Gottes Lohn und gesellschaftliche Anerkennung alles zu geben, die für ihre enorme Leistung entsprechende Arbeitsbedingungen erwarten. Im Mittelpunkt dieser Arbeitskämpfe stand die Forderung nach einer 35-Stunden-Woche bei vollem Lohn- und Personalausgleich. Mehr geht ohne – oft bleibende – gesundheitliche Konsequenzen (z. B. Burn-out) einfach nicht. Für die vielen Teilzeitbeschäftigten würde eine Senkung der Normalarbeitszeit eine Lohnerhöhung von durchschnittlich über 8 Prozent bedeuten. Ein Grundproblem muss aber von der Politik gelöst werden. Je nach Bundesland gibt es vollkommen unterschiedliche Finanzierungslogiken. Solange diese nicht vereinheitlicht werden, ist es fast ein Ding der Unmöglichkeit, die Arbeitsbedingungen auf ein Niveau zu heben, das für qualitativ hochwertige Sozialleistungen erforderlich ist. Die notwendige Konsequenz daraus ist, dass eine heilige Kuh geschlachtet werden muss: der Föderalismus. Es braucht einheitliche Finanzierungsstrukturen, Berufsbezeichnungen, Ausbildungen und Qualitätskriterien. Wer auch immer die nächste Bundesregierung stellen wird, wird von uns Beschäftigten im Sozialbereich daran gemessen werden. So, wie es ist, kann es nämlich nicht weitergehen.