„When I get older, losing my hair…“ Anders als in diesem bekannten Song der Beatles denken die meisten Menschen in jungen Jahren nicht daran, wer sie im Fall von Gebrechlichkeit oder Pflegebedürftigkeit versorgen wird. Die Frage danach, was das Kernziel von Pflege und Betreuung ist, rückt vor diesem Hintergrund ebenfalls in weite Ferne. Und doch geht es letztendlich darum, wie wir leben wollen, auch wenn Körper und Geist nicht mehr vollständig „funktionieren“. Sich im Freien bewegen können, den Weg bis zur Stammtisch-Runde schaffen, beim Geburtstag der Enkelkinder dabei sein können. Das überholte Verständnis von „warm, satt, sauber“ sollte keine sozialpolitische Zielsetzung mehr sein. Es geht vielmehr um Beziehungsaufbau, Vertrauensbildung und Kommunikation. Hier braucht es allerdings ein klares Ja von politischer Seite, um das, was wirklich zählt, auch mit Daten abbilden und sichtbar machen zu können.

Wer ist pflegebedürftig in Österreich?

Alter geht nicht zwingendermaßen mit Pflegebedürftigkeit einher. Das Risiko, pflegebedürftig zu werden, steigt jedoch dramatisch an, wenn der 80. Geburtstag einmal erreicht ist. Tatsächlich ist rund die Hälfte der österreichischen Bezieherinnen und Bezieher des Pflegegelds 81 Jahre alt und älter, im Jahr 2017 waren dies 223.986 Personen (Quelle: Pflegevorsorgebericht 2017). Zwei Drittel davon sind Frauen. Die meisten männlichen Anspruchsberechtigten sind etwas jünger, zwischen 61 und 80 Jahre alt. Und auch die Beatles haben nicht unrecht: Der Anteil der Pflegebedürftigen ist bei den über 65-Jährigen deutlich höher als bei Menschen unter 65 Jahren. Am häufigsten kommen Demenzformen und Erkrankungen des Stütz- und Bewegungsapparates bei den Älteren als Gründe für Pflegebedürftigkeit vor. Insgesamt erhielten in Österreich 2017 mehr Menschen ein Pflegegeld, als das Land Vorarlberg Einwohner hat, genauer gesagt 458.783 Menschen, Tendenz steigend.

Mehr Lebensqualität als Ziel von Betreuung und Pflege

Was brauchen diese fast 500.000 pflegebedürftigen Menschen nun? Einerseits geht es natürlich darum, dass die „Inputfaktoren“ stimmen: qualifizierte Personen für die Betreuung, geeignete Betriebsmittel. Auch die Gestaltung des Betreuungsprozesses muss fachlich korrekt ablaufen. Nicht zuletzt ist ein bewusster zwischenmenschlicher Umgang in der Pflege von großer Bedeutung. Aber: Letztlich muss der Fokus auf dem Ergebnis von Betreuungs- und Pflegetätigkeiten liegen, das heißt inwieweit beeinträchtigte Menschen in der Lage sind, mit Hilfe von Betreuungs- und Pflegedienstleistungen ihren Alltag zu meistern. Diese Dienstleistungen haben daher einen entscheidenden Einfluss auf die Lebensqualität beeinträchtigter Menschen, und dieser muss auch messbar gemacht werden.

Würde und Selbstbestimmung, oder: Soziale Teilhabe kann man messen

Um Lebensqualität entsprechend abzubilden, stehen international bereits einige methodische Tools zur Verfügung. Die Dimensionen von „guter Pflege“ enthalten neben Körperhygiene und Komfort, Essen und Trinken, Hygiene des Wohnraums und persönliche Sicherheit dann auch weiter gefasste Lebensbereiche: Selbstbestimmung, soziale Partizipation und Teilhabe, Würde und Selbstachtung, sowie Aktivitäten und Beschäftigung. Teilweise wurden etablierte methodische Tools bereits als Grundlage für die Qualitätssicherung in der häuslichen Pflege in Österreich verwendet. Soziale Dimensionen werden allerdings weiterhin nur sehr spärlich erfasst. Weiter gediehen ist ein internationales Forschungsprojekt der Wirtschaftsuniversität Wien, bei dem eine Präferenzgewichtung erfolgt: Ältere, pflegebedürftige Menschen (und deren Angehörige) geben selbst an, welche der genannten Qualitätsdimensionen ihnen am wichtigsten ist. Diese wird in Folge bei der Beurteilung von Qualität von Pflege- und Betreuungsdiensten auch am stärksten gewichtet. Solche Bemühungen beschränken sich in Österreich derzeit allerdings auf einzelne Pilotprojekte.

Einsamkeit im Pflegeheim als Herausforderung in der Versorgung

Insgesamt ist die Datenlage in der Langzeitpflege und -betreuung in Österreich spärlich. Sind doch Daten vorhanden, so zeigen diese, dass die Zufriedenheit mit der Versorgung tendenziell hoch ist: In Wien geben neun von zehn Befragten an, mit ihrem Pflege- und Betreuungsunternehmen zufrieden zu sein. Fragt man bei hochaltrigen Menschen genauer nach, wird jedoch schnell klar, dass beispielsweise soziale Interaktionen bei hochaltrigen Menschen im Pflegeheim klar zu kurz kommen: Jede vierte Person im Heim (25 %) gibt laut der Österreichischen Interdisziplinären Hochaltrigenstudie an, sich oft oder immer einsam zu fühlen. Dies hat einerseits damit zu tun, dass der Umzug ins Pflegeheim in der Regel mit dem Verlust der vertrauten Umgebung einhergeht und damit zumindest auch mit einer Einschränkung von früher gepflegten sozialen Beziehungen. Zudem verfügen Pflegeheimbewohnerinnen und -bewohner generell über ein recht kleines soziales Netz: Besonders Frauen im Heim sind oft bereits verwitwet oder alleinstehend, familiäre und außerfamiliäre soziale Beziehungen nur noch gering ausgebildet. Auch depressive Symptome sind äußerst weit verbreitet: Laut der Studie fühlen sich vier von zehn Personen (38,4 Prozent) der BewohnerInnen in Pflegeheimen häufig deprimiert. Solche Tatsachen systematisch abzubilden ist mit den vorhandenen Daten in Österreich derzeit nahezu unmöglich. Selbst in der Hochaltrigenstudie konnte nur eine sehr kleine Gruppe an pflegebedürftigen hochaltrigen Menschen befragt werden.

Pflegebedarf und Sozialstatus im Verhältnis

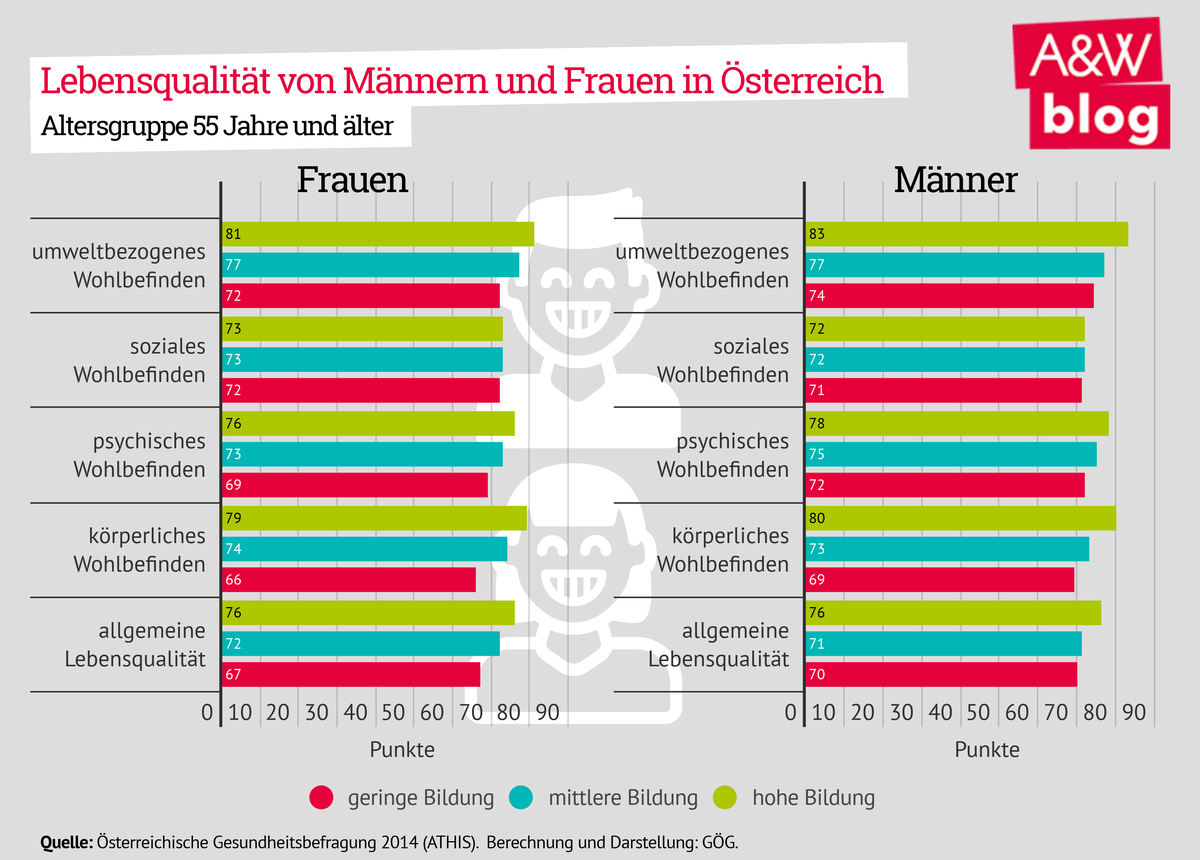

Die Frage, ob Ergebnisqualität in der Langzeitpflege und -betreuung transparent gemacht wird oder nicht, ist dabei auch aus einem Standpunkt der sozialen Gerechtigkeit heraus bedeutsam: Besonders ältere Menschen mit niedrigem Sozialstatus (niedrige Bildung, niedriges Einkommen) sind von depressiven Verstimmungen und sozialer Isolation betroffen, wie nationale und internationale Studien zeigen. Zudem trifft Pflegebedürftigkeit Menschen mit niedrigerer Bildung und niedrigerem Einkommen früher und häufiger. Daten aus der Österreichischen Gesundheitsbefragung veranschaulichen, dass beträchtliche bildungsbezogene Unterschiede bereits in jüngeren Jahren bestehen: Frauen im Alter von 55 Jahren und älter mit geringer Bildung bewerten ihr körperliches und psychisches Wohlbefinden deutlich schlechter als jene mit höherem Bildungsstand (Abbildung 1). Zudem fallen bei älteren Menschen mit geringer Bildung die Lebensjahre in Gesundheit deutlich niedriger aus als bei älteren Menschen mit hoher Bildung (65 Jahre und älter): fast 7 Jahre beträgt der Unterschied bei Männern, fast 6 Jahre bei Frauen (Tabelle 1).

Tabelle 1: Lebenserwartung in Jahren und in Gesundheit verbrachte Lebensjahre in Österreich

| Lebenserwartung in Jahren | ||||

| 2017 | M | F | Hohe Bildung* | Geringe Bildung** |

| bei der Geburt | 79,3 | 83,9 | M: 83,3 ƚ F: 85,6 ƚ | M: 76,5 ƚ F: 82,8 ƚ |

| 25-Jährige | 54,9 | 59,3 | ||

| 65-Jährige | 18,3 | 21,4 | M: 21,2 ƚ F: 22,8 ƚ | M: 17,2 ƚ F: 21,1 ƚ |

| In Gesundheit verbrachte Lebensjahre | ||||

| 2014 | M | F | Hohe Bildung* | Geringe Bildung** |

| bei der Geburt | 65,9 | 66,6 | M: 75,2 F: 72,6 | M: 59,6 F: 59,2 |

| mit 25 Jahren | 41,8 | 42,5 | ||

| mit 65 Jahren | 11,4 | 11,3 | M: 16,5 F: 14,3 | M: 9,9 F: 8,5 |

Legende: * Hochschule; ** Pflichtschule; ƚ Bezugsjahr 2014; M = Männer; F = Frauen.

Quellen: Statistik Austria – Demographische Indikatoren 2018; Bildungsspezifische Sterbetafeln 2014; Sterbetafeln und Mikrozensus-Sonderprogramme; Österreichische Gesundheitsbefragung 2014.

Berechnung und Darstellung: GÖG.

Legende: Geringe Bildung = max. Pflichtschulabschluss; mittlere Bildung = Lehre/BMS; hohe Bildung = höhere Schule oder höher. ATHIS erhebt die Lebensqualität der Bevölkerung mit dem WHOQOL-BREF1-Fragebogen zur Erfassung der gesundheitsbezogenen Lebensqualität. Dieser umfasst zwei Fragen zur allgemeinen Lebensqualität sowie 24 Fragen zu einzelnen Bereichen. Es wird ein Punktewert von 0 (schlechtestmöglicher Wert) bis 100 (bestmöglicher Wert) berechnet. Alle Angaben beziehen sich auf Personen in Privathaushalten (55 Jahre und älter) und beruhen auf Selbstangaben. Nicht zuletzt ist zu beachten, dass Pflege- und Betreuungsleistungen in Österreich zuhause nach wie vor primär von Angehörigen geschultert werden, und hier vor allem von weiblichen Familienmitgliedern. Die Entlastung von Angehörigen sollte daher ebenfalls entsprechend abgebildet werden, wenn es darum geht, Ergebnisqualität darzustellen. Letztendlich sind es viele Frauen im Alter von 55 bis 64 Jahren, die die unbezahlte Betreuungsarbeit im Familienkreis tragen. Sie sind später häufig auch selbst von den körperlichen und psychischen Folgeerscheinungen dieser oft belastenden Tätigkeit betroffen. Was wiederum zu einem erhöhten Maß an Pflegebedürftigkeit in dieser Gruppe führt. Eine bundesweite Erhebung der Universität Wien zeigte, dass fast ein Drittel (31 %) der pflegenden Angehörigen von psychischen Belastungen betroffen ist. Insgesamt leistet rund eine Million Menschen in Österreich Betreuungs- und Pflegetätigkeiten für An- und Zugehörige. Während im Gesundheitsbereich die Datenlage um einiges besser aussieht, fehlt im der Bereich der Langzeitpflege und -betreuung ein umfassendes Konzept, wie die Lebensrealitäten von pflegebedürftigen älteren Menschen erfasst werden könnten. In den vergangenen Jahren gab es zwar Fortschritte, etwa im Zusammenhang mit dem Ausbau der Qualitätssicherung in der häuslichen Pflege. Konkret braucht es zur Verbesserung der Datenlage und Pflegequalität die folgenden Schritte:

Pflege liegt bei Angehörigen, meist Frauen