Die Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten und der scheinbar unaufhaltsame Aufstieg des Rechtspopulismus in Europa werfen beunruhigende Fragen über die Zukunft der Demokratie in Zeiten der Globalisierung auf. In seinem neuen Buch leistet der international anerkannte Ungleichheitsforscher Branko Milanović einen willkommenen Beitrag zur Debatte, wie bereits zuvor auf diesem Blog skizziert wurde. Die zentrale Erkenntnis von Milanović ist, dass sich das Einkommensgefälle in Industrieländern im Verlauf der vergangenen drei Jahrzehnte vergrößert hat, und zwar hauptsächlich durch den ökonomischen Prozess der Globalisierung. Das hat offenkundig Auswirkungen auf die Demokratie.

Milanovićs These, dass Ungleichheit und Kapitalismus ohne Demokratie miteinander einhergehen können, dürfte nicht überraschen. Skeptisch ist Milanović jedoch in Bezug auf die Zukunft der Demokratie. Er unterscheidet zwei Formen des Demokratieabbaus in fortgeschrittenen kapitalistischen Staaten, die er insbesondere auf den Niedergang der Mittelschicht zurückführt: Während sich das politische System der USA schon lange vor Trump faktisch in eine Plutokratie verwandelt hat, ist in Europa der Populismus auf dem Vormarsch. Das plutokratische System der USA zielt laut Milanović darauf ab „die Globalisierung fortzusetzen, und opfert dafür Schlüsselelemente der Demokratie“. Demgegenüber kämpfe der europäische Populismus um „die Abkoppelung von der Globalisierung, und erhält eine Scheindemokratie aufrecht.“

Übernahme europäischer rechtspopulistischer Strategien in den USA?

Die Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten stellt diese Konzeptualisierung in Frage. Auf einer fundamentaleren Ebene erscheint mir die von Milanović geteilte klassische marxistische Sichtweise, dass die Regierung innerhalb eines kapitalistischen Systems bloß die Rolle eines Exekutivausschusses der herrschenden Klasse spielt, zu pauschalisierend. Innerhalb eines kapitalistischen Systems benötigt eine stabile Regierung Legitimation bzw. den – aktiven oder zumindest passiven – Konsens der Regierten, um es in gramscianischen Begrifflichkeiten auszudrücken. Eine plutokratische Regierung, die ausschließlich die Interessen der Reichen auf Kosten der restlichen Bevölkerung vertritt, wird ihre Macht nicht aufrechterhalten können, weil es ihr an Hegemonie fehlt.

In der Tat lehrt uns Trumps Wahl, dass Plutokratie und Populismus problemlos miteinander Hand in Hand gehen können. Milanovićs berühmter „Elefant“ als Abbild der globalen Verteilung der Einkommenszuwächse seit den 1980ern veranschaulicht die Gründe dafür.

Daraus ergeben sich drei wichtige Schlussfolgerungen:

- In Schwellenländern – vor allem in China und Indien – hat ein beträchtlicher Einkommenszuwachs eine neue Mittelklasse hervorgebracht.

- Das Einkommensniveau der Mittelschicht stagniert in reichen westlichen Staaten.

- Das oberste Perzentil, d. h. die globalen Superreichen, verzeichnen einen substantiellen Zuwachs ihres Einkommens (das Milanović zufolge noch immer unterschätzt wird).

Der Elefant, Trump und die ArbeiterInnenklasse

Aus diesen Fakten lassen sich zwei politische Interpretationen ableiten. Eine progressive Deutung würde argumentieren, dass Globalisierung einen zwar ungleichen, doch beträchtlichen Einkommenszuwachs im globalen Süden bewirkte, während sich ihr Nutzen in westlichen Industrieländern sehr ungleichmäßig verteilte. Die zentrale politische Konfliktlinie wäre demnach zwischen der arbeitenden Bevölkerung und der reichen Elite zu ziehen und eine Umverteilung von den reichen zu den unteren Einkommensschichten zu fordern. Diese Interpretation wurde in der jüngeren Vergangenheit von einigen linken politischen Kräften in Europa und den USA vertreten. Sie stellt eindeutig eine Bedrohung für die Privilegien der plutokratischen Elite dar.

Donald Trumps Populismus sollte demgegenüber als Strategie verstanden werden, die auf einer alternativen Lesart des Elefanten-Charts beruht. Seine Spielart des Populismus verbindet zwei Elemente: Erstens macht er sich die korrekte Tatsache zunutze, dass weite Teile der US-amerikanischen ArbeiterInnenklasse tatsächlich nicht von der Globalisierung profitieren konnten. Er stellt der US-Mittelschicht ArbeiterInnen in Schwellenländern gegenüber und zieht eine antagonistische Grenze zwischen „uns Amerikanern“ und „mexikanischen Migranten“ bzw. zwischen „unseren Jobs“ und „chinesischen Billigimporten“. Er deutet also ein wirtschaftliches Problem in eine Frage der Identität um und lenkt damit vom Gegensatz zwischen Arm und Reich ab. Zweitens treibt Trump auf dieser Basis das politische Projekt „America First“ voran, das eine imaginäre Gemeinschaft von „hart arbeitenden“ AmerikanerInnen rekonstruiert. Offensichtlich hat dieses stark vom ideologischen Chefberater Steve Bannon geprägte Programm die Vorstellungskraft einer kritischen Masse an WählerInnen angeregt, die Trump an die Macht gebracht hat.

Das um Hegemonie ringende populistische Projekt verbindet somit die Erzählung einer imaginierten politischen Gemeinschaft, die sich national, ethnisch, kulturell und religiös definiert, mit dem beschränkten materiellen Versprechen, mehr Arbeitsplätze für seine Mitglieder zu schaffen. Ähnlich wie in Europa – siehe Ungarn und Polen – prägen die Inszenierung eines Leadership-Kultes, die Demonstration von Autorität und einer starken Hand sowie ein skrupelloser Sprachgebrauch zunehmend die politische Kultur in Kombination mit Faktenleugnung und Einschüchterung politischer GegnerInnen. Milanovićs Unterscheidung zwischen US-Plutokratie und europäischem Populismus wird somit zunehmend obsolet.

Abwägen zwischen Globalisierung und Demokratie

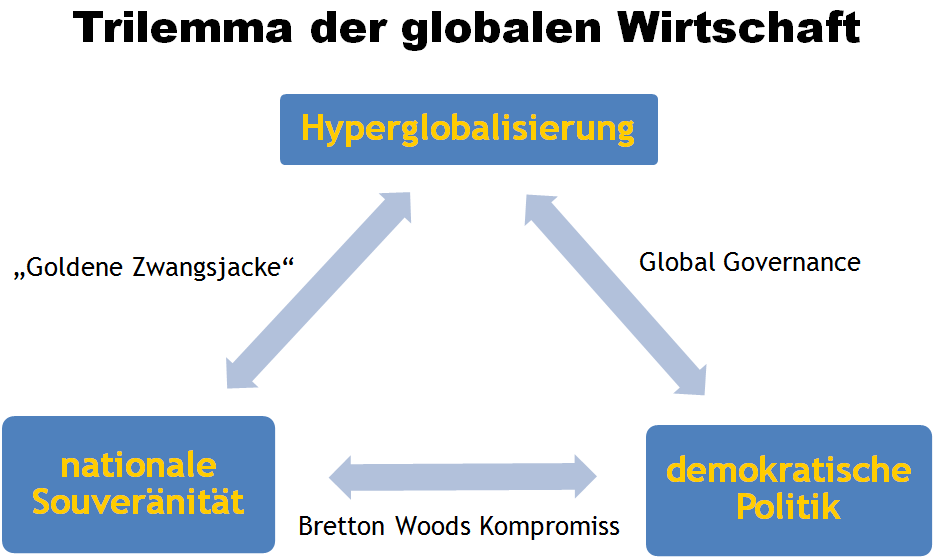

In welcher Situation befindet sich also ein politisches Projekt, das sowohl innerhalb als auch zwischen Nationalstaaten ein egalitäres Projekt verfolgt? Der Harvard-Ökonom Dani Rodrik hat das „politische Trilemma der Weltwirtschaft“ als heuristisches Werkzeug zur Analyse der politischen Optionen vorgeschlagen, die in der Globalisierung zur Verfügung stehen. Das Trilemma setzt sich aus (1) nationaler Souveränität, (2) Hyperglobalisierung, d.h. einer tiefgehenden ökonomischen Integration der Weltwirtschaft, und (3) demokratischer Politik zusammen.

Das Trilemma postuliert, dass nur jeweils zwei, nicht aber alle drei Elemente miteinander vereinbar sind. Geht man davon aus, dass Nationalstaaten nach wie vor eine Vormachtstellung innehaben und ein substantieller Machttransfer auf die internationale Ebene im Sinne einer globalen Governance nicht umgesetzt werden kann und vertritt man zudem die Meinung, dass populistische/autoritäre nationale Politik kombiniert mit einer vertieften Hyperglobalisierung nicht wünschenswert ist, wird man zu der Schlussfolgerung gelangen, dass jedes progressive politische Projekt zwischen Hyperglobalisierung und Demokratie abwägen muss. DemokratInnen sollte diese Wahl leicht fallen.

Vor diesem Hintergrund erscheint die Debatte um Donald Trumps Populismus verfehlt. Die liberale Presse (vgl. z.B. hier und hier) portraitiert den ökonomischen Kern der aufkeimenden populistischen Bewegung in den USA und der EU verkürzt als Protektionismus. Mit der Weigerung, das Transpazifische Partnerschaftsabkommen (TPP) zu unterschreiben, seiner Kritik an NAFTA und der gleichzeitigen Ankündigung, bilaterale Handelsabkommen zu unterzeichnen, verfolgt Donald Trump einen merkantilistischen Ansatz, der auf eine Maximierung der Globalisierungsvorteile für die USA abzielt. Mit dem offenkundigen Ziel, die internationale Wettbewerbssituation des Landes zu verbessern, plant er eine Deregulierungsagenda für den hochglobalisierten US-Finanzsektor, will die Steuern für Unternehmen senken, Umweltschutz- und sonstige Regulierungen zurück-, die Rüstungsausgaben hingegen massiv hochfahren. Ein Blick auf die Entwicklung der US-Börsenkurse seit der Wahl Trumps zeigt die geradezu euphorische Reaktion des US Finanzkapitals auf dieses Programm.

Das ist mit der Vorgehensweise populistischer Kräfte vergleichbar, die in der EU an der Macht sind, bspw. in Polen und Ungarn. Ihre Strategie wendet sich nicht gegen ökonomische Integration per se, sondern gegen politischen Föderalismus, d.h. den Machttransfer auf die supra- oder internationale Ebene, während sie gleichzeitig die institutionelle Trennung der Staatsgewalten und demokratische Teilhabe in ihren Ländern aushöhlt (vgl. Kurswechsel 4/2016). Somit orientiert sich der Rechtspopulismus in den USA und der EU strategisch am Aufbau einer zunehmend autoritären Kombination aus Nationalstaat und Globalisierung. Auch wenn er Migration aus Drittstaaten einschränken möchte und einer interventionistischeren Wirtschaftspolitik das Wort redet, richtet er sich nicht primär gegen die wirtschaftliche Globalisierung, sondern vor allem gegen die liberale Demokratie.

Progressive Strategien gefragt

Der liberale Aufruf an antipopulistische Kräfte, ihre Bemühungen auf die Verteidigung der Globalisierung zu konzentrieren, könnte sich für die Linke als fatal erweisen. Statt sich weiter darauf zu konzentrieren, die Auswüchse neoliberaler Politik abzumildern, sollte ein fortschrittliches politisches Projekt stattdessen für eine soziale Demokratie kämpfen, das heißt ihr Potential für eine egalitärere und solidarischere Gesellschaft mobilisieren. Dadurch werden nicht nur demokratische Teilhabe, Menschenrechte, und soziale Inklusion gestärkt, sondern auch eine stringentere Regulierung der Globalisierung möglich.

Während dies bei bestimmten Themen, wie zum Beispiel in der Steuerpolitik eine stärkere internationale Zusammenarbeit erfordert, bedeutet es in anderen Bereichen, wie etwa dem Finanzsektor, der Landwirtschaft oder den öffentlichen Diensten, eine partielle Rücknahme von Globalisierungsschritten und die Förderung regionaler wirtschaftlicher Kreisläufe. Anders als der Rechtspopulismus würde dieses Projekt konsequent für eine Ausweitung demokratischer Räume auf lokaler, nationaler und EU-Ebene eintreten und auf dieser Basis den Primat der Politik über die Wirtschaft wiederherstellen wollen.