Auch wenn in Spanien technisch gesehen die Rezession überwunden ist, spürt der Großteil der dort lebenden Menschen vom ausgerufenen Ende der Krise noch nichts. Ihre Perspektive wird von Massenarbeitslosigkeit, schrumpfenden verfügbaren Einkommen, Abbau der Arbeitsmarktstandards, schlechteren öffentlichen Leistungen und politischem Frust geprägt. Wird die schwelende soziale und politische Krise nicht überwunden, so wird auch die wirtschaftliche Situation fragil bleiben.

Ende 2013 verkündete der mit absoluter Mehrheit regierende konservative spanische Ministerpräsident, dass Spanien die Krise mit einer gestärkten Wirtschaft und sinkender Arbeitslosigkeit bereits hinter sich lassen würde. Die harten Sparprogramme, Lohnsenkungen und der Abbau von Arbeitsmarktstandards wären nicht die Ursache für eine Verlängerung der Rezession und weiteren Arbeitsplatzverlusten, sondern vielmehr eine notwendige Bedingung für einen Ausweg aus der Krise. Er ist mit dieser Einschätzung nicht allein. Unterstützt wird er insbesondere von den BefürworterInnen der neoliberalen Spar- und Wettbewerbspolitik, die dringend eine Erfolgsstory brauchen.

Der Fall Spanien ist aber nicht nur für die politische Auseinandersetzung von besonderer Bedeutung, sondern auch aufgrund der volkswirtschaftlichen Relevanz innerhalb der Eurozone: Die Wirtschaftsleistung beträgt etwa das Zweifache aller Länder mit Troika-Intervention (Griechenland, Irland, Portugal und Zypern) zusammen; Und von den knapp 8 Mio zusätzlichen Arbeitslosen in der Eurozone seit Krisenbeginn leben etwa die Hälfte in Spanien.

Massenarbeitslosigkeit als zentrales Problem

Das größte Problem ist nach wie vor die seit Jahren vorherrschende Massenarbeitslosigkeit, die selbst am geplanten Ende der Legislaturperiode 2015 laut Prognosen immer noch nicht wesentlich unter 25 % gesunken sein wird. Zu berücksichtigen ist weiters das starke Gefälle nach Alter und Regionen: So beträgt die Arbeitslosenrate im größten Bundesland Andalusien weit über ein Drittel; bei den Jugendlichen erreicht sie spanienweit rund 55 %.

2013 ging zwar die Arbeitslosigkeit erstmalig leicht zurück – allerdings nur deshalb, weil mehr Arbeitskräfte auswanderten als Jobs vernichtet wurden. Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, wenn die Regierung nun versucht, diesen Rückgang als Erfolg ihrer Politik darzustellen. Sie liegt damit aber nicht ganz falsch. In der Tat dürfte das Prestigeprojekt der Regierung – die Arbeitsmarktreformen – die Auswanderung beflügelt haben. Im Inland vor die Wahl gestellt zwischen Arbeitslosigkeit und schlecht bezahlten Jobs ohne mittelfristig stabile Perspektive, entscheiden sich gerade Jugendliche immer öfter für die Auswanderung.

Die Arbeitsmarktreformen treffen aber auch die Lohnabhängigen insgesamt, da sie Kündigungen bzw. Lohnsenkungen erleichtern und die Gewerkschaften dauerhaft schwächen. So werden die in den drei Jahrzehnten nach der Franco-Diktatur halbwegs etablierten sozialpartnerschaftlichen Strukturen im Rekordtempo demontiert. Insbesondere war das Kollektivvertragssystem Zielscheibe der Reformen, indem beispielsweise der betrieblichen Ebene Vorrang eingeräumt wurde oder nun Unternehmen relativ einfach einseitig die Arbeitsverträge verschlechtern können.

Ignorierte Binnennachfrage, überschätzte Exporte

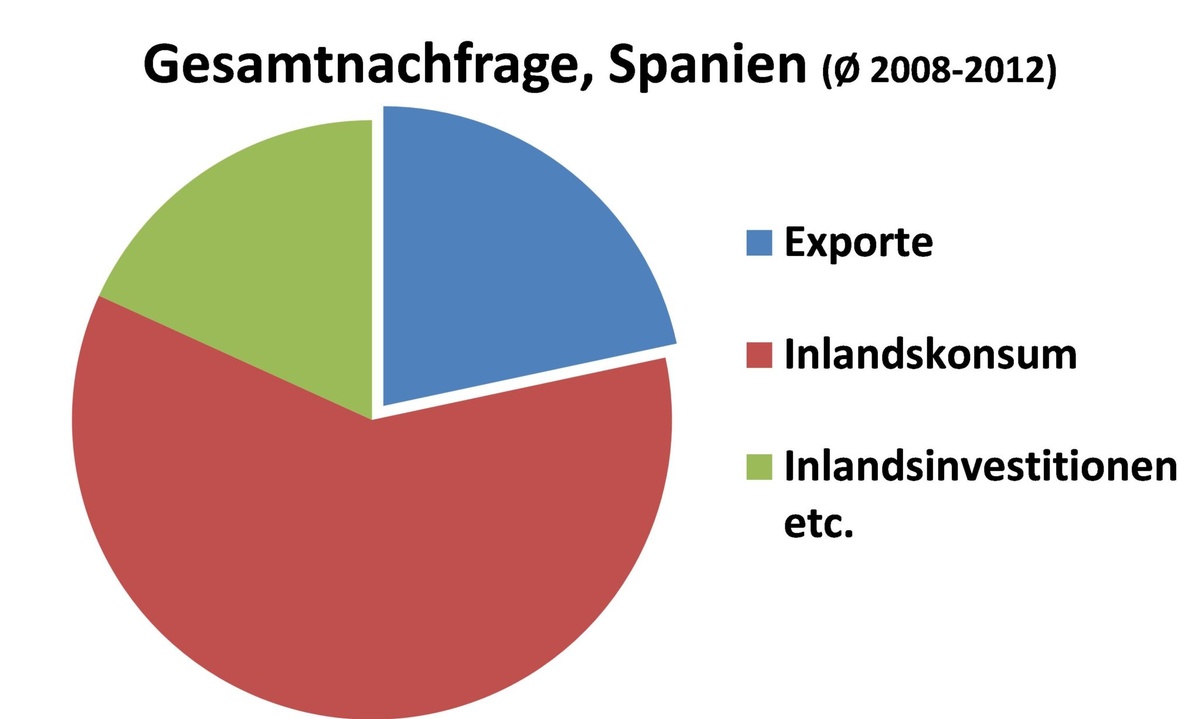

Eines der makroökonomischen Hauptprobleme besteht darin, dass die Binnennachfrage als Folge der Reformen weit stärker einbricht als von den Exporten kompensiert werden könnte (die durch gewonnene preisliche Wettbewerbsfähigkeit aufgrund sinkender Lohnkosten beflügelt sein müssten). Angesichts folgender Fakten kann dieses Problem jedoch lediglich aus der ideologisch verblendeten Perspektive der Regierung sowie den BefürworterInnen der neoliberalen Spar- und Wettbewerbspolitik auf europäischer Ebene überraschend erscheinen:

- Der Anteil des – im Wesentlichen von Löhnen und Staatsausgaben getriebenen – Inlandskonsums an der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage beträgt knapp das Dreifache der Exporte.

- Fast die Hälfte der spanischen Exporte geht nach Frankreich, Deutschland, Italien, Portugal und Großbritannien – also in Ländern, die bis auf Deutschland selbst mehr oder weniger ausgeprägt der koordinierten Spar- und Wettbewerbspolitik folgen und damit die Nachfrage schwächen.

- Die Annahme, dass Löhne die Preise und damit die Exporte determinieren, erwies sich bereits vor der Krise als falsch. So wird in Spanien seit zwei Jahrzehnten das vorhandene Potential für Preissenkungen nicht genutzt, sondern für höhere Gewinnmargen verwendet.

Die Kombination aus sinkenden Lebensstandards, Arbeitslosigkeit, Abbau staatlicher Leistungen und steigender Ungleichheit führt – zusammen mit einigen Korruptionsfällen – zu einem Verlust des Vertrauens in die politischen und ökonomischen Elite und zu allgemeinem Unmut, der in Form von lebhaften kleineren und größeren Protestbewegungen auch sichtbar wird. Diese konnten bisher allerdings bestenfalls punktuelle Erfolge verzeichnen (zB Verhinderung von Massenentlassungen der StraßenkehrerInnen und GärtnerInnen in Madrid, Verhinderung so mancher Zwangsräumung, Abbruch des Privatisierungsprozesses von sechs Spitälern in Madrid, …). Ansonsten verfestigt sich jedoch eine tiefgreifende soziale und politische Krise.

Zuspitzung, Stabilisierung oder Ausweg aus der Krise?

Hoffnungsschimmer ist derzeit der in der Tat bessere wirtschaftliche Ausblick. Internationale Organisationen wie der IWF, die OECD oder zuletzt die EU-Kommission haben erstmals seit 2010 ihre Prognosen etwas nach oben revidiert und gehen nun unisono von einem – wenn auch nur schwachen – Wachstum für 2014 folgend aus. Vor allem die vorläufige Pause bei der staatlichen Austeritätspolitik ab dem zweiten Halbjahr 2013 sowie die sinkenden Zinsaufschläge konnte die Abwärtsdynamik vorübergehend stoppen.

Dem steht gegenüber, dass das öffentliche Defizit nach wie vor zu hoch ist. In Kombination mit der prognostizierten deutlichen Verfehlung der Zielvorgaben im Rahmen des europäischen Austeritätsregimes müssten daher weitere große Konsolidierungspakete folgen. Aber selbst wenn vorerst niemand Interesse an einer weiteren Zuspitzung der gescheiterten Spar- und Lohnsenkungsstrategie haben sollte, bleibt das Setting der wirtschaftspolitischen Steuerungsarchitektur zu eng, um aktive Beschäftigungsprogramme zu ermöglichen.

Damit bleibt aber auch ein Ausweg aus der schwelenden sozialen und politischen Krise verschlossen. Insofern würde es nicht überraschen, wenn sich in Spanien auch 2014 die paradoxe Entwicklung des Vorjahres fortsetzt, nämlich eine „Stabilisierung der Krise“.

Dieser Beitrag erschien zuerst im aktuellen „infobrief eu&internationales“. Für den Blog wurde er – aufgrund der in der Vorwoche veröffentlichten EU-Kommissionsprognose – aktualisiert und gekürzt.