Viel wird über die Leistungen von Schülerinnen und Schülern geschrieben. Aber wie geht es den jungen Menschen eigentlich in der Schule? Der dritte PISA-Bericht der OECD setzt sich erstmals auch mit dieser Frage auseinander. Die Studie besagt, dass Mädchen tendenziell unzufriedener sind als Buben. Allerdings zeigt sich auch ein Aspekt, der viel zu selten diskutiert wird: Nämlich wo die Grenzen derartiger statistischer Betrachtungen liegen.

PISA ist mehr als bloße Schulleistungen

Die OECD-PISA-Studie wird meist ausschließlich mit dem Vergleich unterschiedlicher Schulleistungen und Schulsysteme in Verbindung gebracht. Basierend auf der Erhebung von 2015 wirft der nun dritte von der OECD veröffentlichte Bericht Student’s Well-Being einen umfassenderen Blick auf das Leben der 15-jährigen Schüler*innen: Erstmals wird auch untersucht, wie zufrieden diese Schüler*innen in vier verschiedenen Lebensbereichen sind. Erhoben werden: Schulleistungen, Beziehungen zu Gleichaltrigen und Lehrpersonen, das Leben zu Hause und die Zeitverwendung außerhalb des Schulalltages.

Die Hauptergebnisse: Mädchen sind tendenziell unzufriedener als Buben

Die Auswertung legt einige interessante Aspekte offen. Gute Schulleistungen allein machen nicht glücklich. Die zugrundeliegende eigene Motivation wirkt sich zwar positiv auf das Wohlbefinden der Schüler*innen aus. Kommt aber zu viel Druck von außen, kann das Schul- und Versagensangst auslösen. Das soziale Umfeld spielt hierbei eine wichtige Rolle: Interessieren sich die Eltern für die Schulleistungen ihrer Kinder, wirkt sich das ebenso wie unterstützendes und faires Lehrpersonal positiv auf das Wohlbefinden und die Schulleistungen der Kinder aus.

Natürlich spielt auch der Freund*innenkreis und das Zugehörigkeitsgefühl in der Schule eine große Rolle: Mobbing gehört für viele – im OECD Schnitt für knapp 9 %, in Österreich für knapp 8 % – zum Schulalltag. Weit mehr geben an, dass sich andere regelmäßig über sie lustig machen, Gerüchte über sie verbreitet werden oder, dass sie ausgegrenzt werden. Kinder mit Migrationserfahrungen sind davon tendenziell stärker betroffen. Dass Mobbing auch Auswirkungen auf das Wohlbefinden oder die Schulleistungen der Betroffenen haben kann, dürfte wenig überraschen.

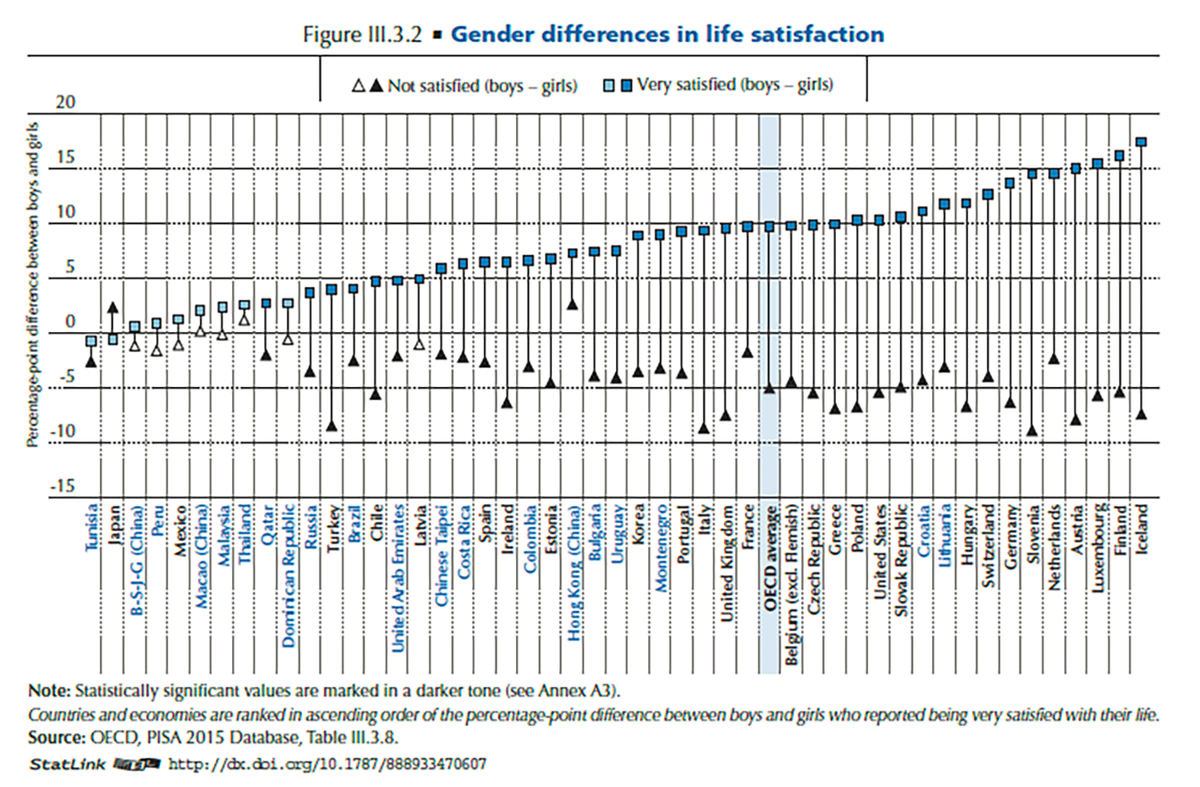

Was hingegen überrascht, ist die Feststellung, dass 15-jährige Mädchen tendenziell unzufriedener sind als gleichaltrige Burschen. In Österreich zeigt sich die Differenz noch deutlicher als im internationalen Vergleich. Auf einer Skala von 0–10 sind Mädchen im Durchschnitt tendenziell um 0.86 Punkte unzufriedener – nur in Slowenien (0.91) und Island (0.93) ist der Unterschied noch stärker ausgeprägt. Der OECD-Schnitt liegt bei einem Unterschied von 0.58 Punkten. Besonders niedrige Unterschiede innerhalb der OECD erzielen hingegen Mexiko (0.12 Punktedifferenz), Lettland (0.16) und Spanien (0.37). Japan weist als einziges OECD-Land einen gegenteiligen Effekt auf – hier sind Mädchen um 0.12 Punkte zufriedener.

Was darüber hinaus aber mitgedacht werden muss

Die Art und Weise wie statistische Zusammenhänge hier dargestellt werden, ist uns aus allen möglichen Lebensbereichen bekannt. Gerade umfangreiche Erhebungen, wie etwa die PISA-Studie, erklären auf Basis von in mehreren Ländern erhobenen Daten unterschiedlichste Zusammenhänge. Dazu gehören strukturelle Probleme im Schulsystem, wie etwa die Benachteiligung von Mädchen oder von Menschen mit Migrationserfahrungen.

Gleichzeitig aber birgt diese Fülle von Daten eine gewisse Problematik, die allzu häufig unter den Tisch fällt. Wer entscheidet, was genau wie erhoben wird? Auch wenn es sich hier um mathematische Berechnungen handelt: Neutral im Sinne von frei von Wertungen sind sie nicht.

Menschen denken in Kategorien. Wir alle tun das, um die Komplexität der Welt zu reduzieren. Diese Kategorien aber sind nicht einfach vom Himmel gefallen – sie sind im Laufe der Zeit in bestimmten sozialen und kulturellen Räumen entstanden. Die Art wie wir denken hängt also davon ab, wo wir und unter welchen Umständen groß geworden sind.

Auch Forscher*innen bedienen sich dieser Kategorien. An sich gibt es daran nichts auszusetzen. Problematisch wird es erst dann, wenn mit bestimmten sozial konstruierten Kategorien aus einem Kontext unreflektiert die Zusammenhänge der ganzen Welt erklärt werden sollen.

Wo keine Daten, da keine Antworten

Die dritte Auswertung der PISA-Studie Students’ Well-Being will das Wohlbefinden junger Menschen darstellen. Tatsächlich aber wird die Zufriedenheit in vier konkreten Lebensbereichen gemessen. Wie Menschen fühlen und ihre Gefühle äußern, ist kulturell geprägt sehr unterschiedlich. Ganz abgesehen davon, dass es bereits auch für Menschen innerhalb der gleichen Gesellschaft unterschiedliche Normen gibt – Stichwort „Männer dürfen nicht weinen“.

Die Komplexität länderübergreifender Studien, die noch dazu in verschiedenen Sprachen durchgeführt werden, mag erahnbar sein. Eine komplexere Definition von Wohlbefinden würde vermutlich den Rahmen der bereits sehr umfangreichen PISA-Erhebung sprengen. Trotzdem wird die Studie mit Students’ Well-Being betitelt und auch dementsprechend rezipiert. Der Titel der Studie lässt damit auf eine viel umfassendere Betrachtung schließen.

Auch die PISA-Studie weiß um die Schwierigkeiten internationaler Vergleiche und dadurch bedingte Einschränkungen bei der Vergleichbarkeit. Diese Feststellung geht aber in den restlichen zahlenlastigen Rankings und Gegenüberstellungen verloren.

Korrelation ist nicht gleich Kausalität

Zusammenhänge in Form von Kausalität folgen streng genommen dem Schema „Wenn A, dann B“. Korrelationen sind etwas anderes: Sie sagen nur aus, dass zwei bestimmte Phänomene häufig gemeinsam auftreten. Gemeinsames Auftreten darf aber nicht mit einem kausalen Zusammenhang gleichgesetzt werden.

Tatsächlich aber wird das in wissenschaftlichen Studien trotzdem häufig getan. Die etwas verhaltenen Formulierungen des Berichts gehen in der medialen Rezeption erst recht verloren. So wird ein gemeinsames Abendessen mit den Eltern laut Spiegel online zu einem Garant für zufriedenere Schüler*innen und bessere Schulleistungen am nächsten Tag. Dieser kausale Zusammenhang zwischen Abendessen, Zufriedenheit und Schulleistungen ist aber natürlich nicht direkt gegeben – viel eher handelt es sich hier um eine Korrelation, mit anderen kausalen Ursachen, wie etwa dem sozialen Umfeld und ganz generell dem familiären Zusammenleben.

Ein weiteres Beispiel bieten die Erklärungsversuche für die Feststellung, dass Mädchen unzufriedener sind als gleichaltrige Burschen. Die OECD Studie versucht diese Zusammenhänge aus unterschiedlichen Perspektiven zu beleuchten. So wird einerseits darauf verwiesen, dass Mädchen generell weniger selbstbewusst sind und sich deswegen mehr vor Leistungsüberprüfungen fürchten. Gerade die Angst, in den geschlechterstereotyp männlich konnotierten Fächern, also in Mathematik und Naturwissenschaften, schlechter abzuschneiden, führt zu Druck. Die daraus resultierende Versagensangst wirkt sich negativ auf das Wohlbefinden aus.

Mit Blick auf Österreich hält dieser erste Erklärungsversuch nicht, denn im Gegensatz zum OECD-Schnitt sind hier etwas mehr Buben als Mädchen von Schulangst betroffen, obwohl Mädchen im Schnitt signifikant weniger Punkte in Mathematik (27 Punkte) und Naturwissenschaften (19 Punkte) erreichen. Österreich weist damit die im internationalen Vergleich höchsten geschlechtsspezifischen Unterschiede auf. Weitere Erklärungsversuche der OECD-Studie (wohlgemerkt in unterschiedlichen Kapiteln) gehen zudem auf Körperbilder und die größere Wahrscheinlichkeit von Mädchen, an einer Essstörung zu erkranken, ein. Was in der OECD-Studie aber fehlt, ist ein tieferes Hinterfragen der Problematik.

Unterschiede zwischen Buben und Mädchen werden – wie so oft – einfach als solche akzeptiert und dadurch auch naturalisiert. Geschlecht ist aber neben anderen sozioökonomischen Ungleichheiten nur eine Dimension unter vielen, die Bildungschancen und – laut der Studie – auch die Zufriedenheit der Schüler*innen maßgeblich beeinflusst. Doch auch der Bildungsstand und der sozioökonomische Status der Eltern oder Migrationserfahrungen beeinflussen den Schulalltag von Kindesbeinen an.

Die Selektion in den unterschiedlichen Bildungseinrichtungen führt systematisch zu einer Segregation nach sozialer Herkunft, Geschlecht und akademischen und nicht akademischen Laufbahnen, die eine spätere Neuorientierung maßgeblich erschweren, wenn nicht verunmöglichen. Alle diese Faktoren sind aber unterschiedliche Dimensionen ein und desselben Problems: Nämlich ein Bildungssystem, das einige wenige bevorzugt und andere strukturell benachteiligt. Zusammengedacht werden sie im OECD-Bericht nicht.

So fehlt ein tiefergehender Blick auf Geschlechterungleichheiten, der auch weitere sozioökonomische Dimensionen berücksichtigt. Wie beispielsweise schaut es mit dem Wohlbefinden von sozioökonomisch gut gestellten Mädchen im Vergleich mit ebenso gut gestellten Buben aus? Ist der Unterschied hier in allen Einkommensschichten zu sehen und kann er wirklich auf das soziale Geschlecht und die sozialen Zuschreibungen von „Mädchen“ und „Buben“ reduziert werden?

Die Auswertung steht damit symptomatisch für die Begrenzungen, denen derartig groß angelegte quantitative Studien zwangsläufig unterworfen sind. Komplexe Realitäten verlangen nach komplexen Erklärungen. Gerade diese Heterogenität macht die Studien interessant wie auch angreifbar. Um jenen Problematiken entgegenzuwirken, müssten die verwendeten Konzepte noch einmal kritischer hinterfragt und angewendet werden. Tut die Studie das nicht, läuft sie Gefahr, die Phänomene, die sie darstellt, auch selbst zu (re)produzieren.

Weiterführend:

Warum Zahlen nicht neutral sind und wissenschaftliche Objektivität gar nicht so wünschenswert ist

OECD: PISA 2015 Results (Volume III): Students’ Well-Being

bifie: PISA 2015. Grundkompetenzen am Ende der Pflichtschulzeit im internationalen Vergleich