Wie soll Österreich mit den aufgrund der COVID-19-Krise angestiegenen Budgetdefiziten und Staatsschulden umgehen? Die Debatte dazu wird uns lange beschäftigen. Angesichts der schmerzvollen Erfahrungen nach der Finanzkrise sollte klar sein, dass Budgetkürzungen die wirtschaftliche Erholung gefährden. Wenn sich wegen einer fiskalpolitischen Bremsspur der Arbeitsmarkt langsamer erholt, bleiben die Sozialausgaben höher und die staatlichen Einnahmen geringer. Genau das droht jedoch aufgrund von technischen Problemen mit den Fiskalregeln.

Budgetkürzungen durch technische Festlegungen?

Was viel zu wenig am Radar der Öffentlichkeit ist: Die technischen Besonderheiten der EU-Budgetregeln und der österreichischen „Schuldenbremse“ werden automatisch kontraproduktiven Druck zu Budgetkürzungen erzeugen, sobald sie wieder eingesetzt sind – ob der Finanzminister will oder nicht. Das liegt an Schätzungen zur Outputlücke – also modellbasierten Einschätzungen zum Auslastungsgrad der Wirtschaft –, die sowohl in ökonomischen Fachkreisen als auch auf politischer Ebene seit Jahren umstritten sind.

Die Outputlücke wird – aufgrund von Problemen mit der zugrundeliegenden Berechnungsmethode – in Krisenzeiten ungerechtfertigt kleingerechnet; die Unterauslastung der Wirtschaft wird also unterschätzt. Und dadurch erscheint das „strukturelle“ Budgetdefizit als unangemessen groß. Das ist ein Problem, weil das „strukturelle“ Defizit sowohl in den EU-Budgetregeln als auch in der österreichischen „Schuldenbremse“ ein wesentlicher Kontrollindikator ist. Die durch das Kleinrechnen der Outputlücke zur Reduktion des „strukturellen“ Defizits erforderlichen Budgetkürzungen haben dann negative Auswirkungen auf die Erholung, und das macht wiederum weitere Kürzungen erforderlich. Wie das abläuft, ist für einige EU-Länder für die Zeit der Eurokrise umfassend erforscht. Bislang war Österreich weitgehend von den Problemen verschont geblieben, doch die aktuellen Zahlen zeigen, dass der Staat nun massiv betroffen ist.

Das „strukturelle“ Defizit in den Fiskalregeln

Sowohl die EU-Fiskalregeln als auch die österreichische Schuldenbremse beschränken den fiskalpolitischen Spielraum. Aktuell sind die Fiskalregeln wegen der COVID-19-Krise zwar noch ausgesetzt, jedoch wird bereits über eine Wiedereinsetzung ab 2023 diskutiert. Und die Politik muss bereits jetzt in ihrer mehrjährigen Finanzplanung eine Wiedereinsetzung der Regeln berücksichtigen, was erhebliche Unsicherheiten mit sich bringt.

Der zentrale Kontrollindikator ist in diesem Zusammenhang der „strukturelle“ Budgetsaldo. Der Kern der EU-Fiskalregeln sieht ein maximales jährliches „strukturelles“ Budgetdefizit von 0,5 Prozent des BIP vor (bei einigen Ausnahmen und Zusatzbestimmungen). Die österreichische Schuldenbremse begrenzt die Kreditaufnahme auf Bundesebene auf ein strukturelles Defizit von jährlich maximal 0,35 Prozent des BIP (mit mehreren Zusatzbestimmungen, die in Sondersituationen relevant werden können) bzw. von 0,1 Prozent des BIP auf Landesebene (inkl. Gemeinden).

Theoretisch betrachtet handelt es sich bei dem strukturellen Saldo um jenen Teil des tatsächlichen Budgetsaldos, der nicht auf konjunkturelle Schwankungen zurückzuführen ist, sodass er die langfristige Schuldentragfähigkeit belastet. Die grundsätzliche Idee lautet: Konjunkturelle Auf- und Abschwünge beeinflussen staatliche Einnahmen und Ausgaben. Diese Effekte sind jedoch nur vorübergehend; sie sollten deshalb aus dem Budgetdefizit herausgerechnet werden, um einen „strukturellen“ Blick auf die Staatsfinanzen zu bekommen. Doch das „strukturelle“ Defizit ist nicht direkt beobachtbar, sondern muss modellbasiert geschätzt werden. Dabei passieren jedoch systematische Fehleinschätzungen: Die Schätzungen sind prozyklisch, schränken also den fiskalpolitischen Handlungsspielraum gerade dann ein, wenn er besonders gefragt ist, nämlich in wirtschaftlichen Schwächephasen. Adam Tooze prägte für die Verzerrung budgetpolitischer Entscheidungen durch Fehleinschätzungen der Outputlücke den Begriff des „Outputlücken-Nonsens“.

„Outputlücken-Nonsens“ im Rahmen des COVID-19-Schocks

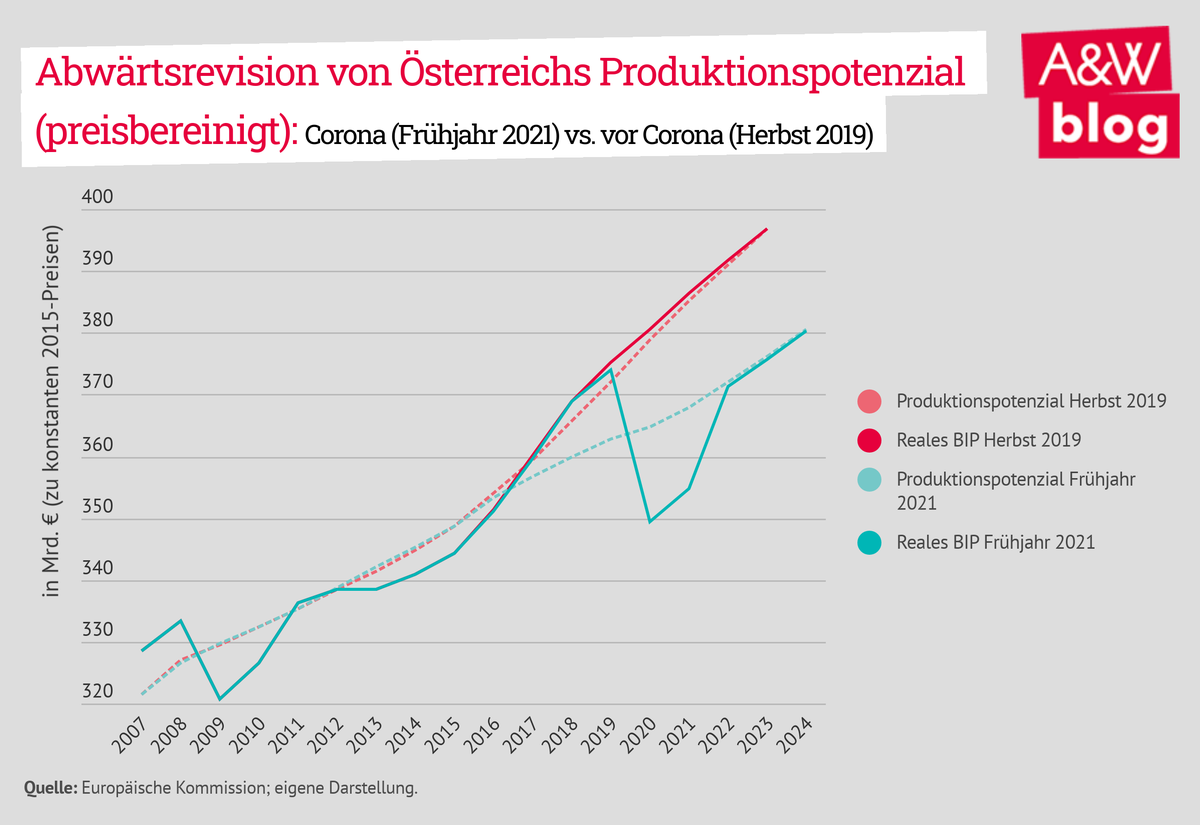

Mit dem Wirtschaftseinbruch im Kontext der COVID-19-Krise ist nun auch Österreich vom „Outputlücken-Nonsens“ betroffen. Vergleicht man die Schätzungen aus der Herbstprognose 2019, die vor dem Ausbruch der COVID-19-Pandemie veröffentlicht wurde, mit der Frühjahrsprognose 2021, in der aktuelle Schätzungen nach Ausbruch der Pandemie zu finden sind, zeigen sich massive Abwärtsrevisionen: Für das Jahr 2023 revidiert die Prognose mit dem EU-Kommissionsmodell das Produktionspotenzial um fast 20,7 Milliarden Euro nach unten. Dies führt dazu, dass für das Jahr 2023 die Outputlücke mit -0,1 Prozent des BIP extrem klein erscheint – was keine Unterauslastung bedeuten würde. Ohne die Abwärtsrevision hätte die EU-Kommission die Outputlücke auf -5,3 Prozent geschätzt, was einer deutlich höheren Unterauslastung von Arbeit und Kapital entspräche.

Die aktuelle Abwärtsrevision im Produktionspotenzial erscheint ungerechtfertigt und unplausibel. Warum sollte das Produktionspotenzial so stark gesunken sein? Im Rahmen der Lockdown-Restriktionen war die Produktion in einigen Sektoren vorübergehend eingeschränkt, und viele Menschen konnten weniger oder nicht arbeiten. Aber das heißt nicht, dass das allgemeine Produktionspotenzial automatisch stark sinkt. Das Ausmaß der Abwärtsrevisionen ist ökonomisch nicht begründbar; es resultiert aus den bekannten prozyklischen Schätzproblemen mit dem zugrundeliegenden Modell: Das BIP sank 2020 aufgrund des COVID-19-Schocks ab, und das zieht das geschätzte Potenzial nach unten.

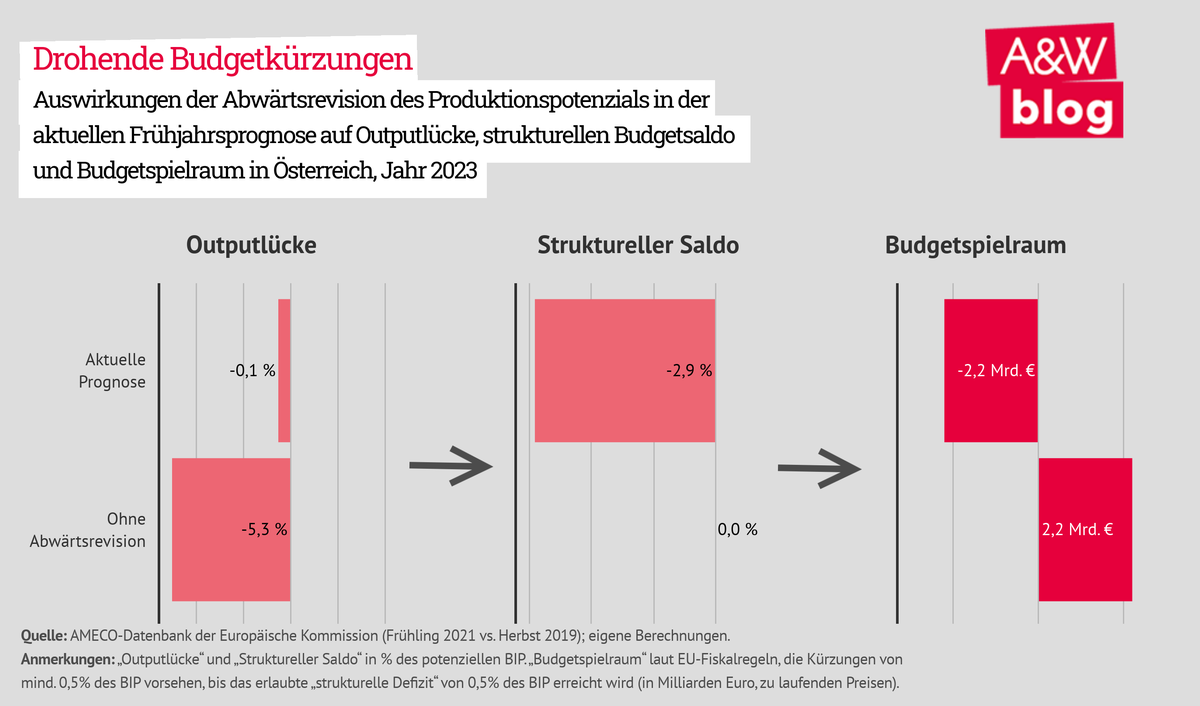

Sobald die Fiskalregeln wieder in Kraft treten, werden die unplausiblen Abwärtsrevisionen die mittelfristige Budgetzielerreichung erschweren. Wie sehr die Neuschätzung die fiskalpolitischen Handlungsspielräume einschränkt, veranschaulicht folgende Gegenüberstellung.

Bei einer Reaktivierung der EU-Fiskalregeln im Jahr 2023 müsste der österreichische Staat Einsparungen in Höhe von 0,5 Prozent des BIP tätigen; das sind rund 2,2 Milliarden Euro. Was würde sich jedoch rechnerisch ergeben, wenn wir annehmen, es hätte keine Abwärtsrevision im Produktionspotenzial im Frühjahr 2021 im Vergleich zum Herbst 2019 stattgefunden? Dann wäre das Produktionspotenzial im Jahr 2023 um rund 20,7 Milliarden Euro höher, die Outputlücke stünde bei -5,3 Prozent, was eine erhebliche wirtschaftliche Unterauslastung anzeigte – und der österreichische Staat wiese kein „strukturelles“ Budgetdefizit, sondern sogar einen völlig ausgeglichenen „strukturellen“ Saldo aus.

Die aktuellen Prognosen sorgen für kontraproduktiven Budgetkürzungsdruck, der sich jedoch bei einer weniger prozyklischen Schätzung des Produktionspotenzials in Luft auflöst: Während der Staat laut den offiziellen Prognosen im Jahr 2023 bei einer Reaktivierung der Fiskalregeln 2,2 Milliarden Euro einsparen müsste, könnte er bei einer größeren Outputlückenschätzung 2,2 Milliarden Euro zusätzlich z. B. für sinnvolle Investitionen ausgeben. Es geht also insgesamt um einen fiskalpolitischen Spielraum von 4,4 Milliarden Euro allein im Jahr 2023! In den darauffolgenden Jahren könnte es sich um noch größere Beträge handeln.

Schlussfolgerungen: Drohender kontraproduktiver Budgetkürzungsdruck

Kommen die aktuell errechneten „strukturellen“ Budgetsalden in der staatlichen Haushaltsplanung zum Einsatz, droht die Fiskalpolitik schon 2023 restriktiver zu werden als angemessen. Perspektivisch steht ein drastischer Konsolidierungskurs im Raum, der die wirtschaftliche Erholung untergraben und wichtige Zukunftsinvestitionen unter die Räder kommen lassen würde. Sobald die Fiskalregeln wieder eingesetzt werden, wird damit auch Österreich die Wucht des „Outputlücken-Nonsens“ treffen. Die Fiskalpolitik wird erheblich an Handlungsspielraum einbüßen, weil sie sich an den „strukturellen“ Defizitgrenzen der EU-Fiskalregeln und der nationalen Schuldenbremse ausrichten muss.

Was kann die Wirtschaftspolitik tun?

- Die Diskussion über eine Reform der Fiskalregeln ist in Deutschland und auf europäischer Ebene bereits im Gange. Statt sich mit unbedachten Forderungen nach einer baldigen Wiedereinsetzung der bestehenden Regeln einzubetonieren, sollte sich die Bundesregierung aktiv und ergebnisoffen an diesen Diskussionen beteiligen. Das wäre auch im Interesse einer handlungsfähigen und demokratischen Fiskalpolitik, die eine positive gesamtwirtschaftliche Entwicklung in Österreich unterstützen kann.

- Die Diskussion über die politische Relevanz technischer Details in den Fiskalregeln zeigt, dass selbst ohne große Gesetzesänderungen im bestehenden Regelwerk wesentliche Verbesserungen im Hinblick auf das Schaffen von fiskalpolitischen Spielräumen für Investitionen und Zukunftsausgaben erzielt werden können. Konkret wäre dies möglich, indem die österreichische Bundesregierung in den entsprechenden Arbeitsgruppen in Brüssel auf weniger prozyklische und makroökonomisch gehaltvollere Schätzungen von Produktionspotenzial und Outputlücke drängen würde, sodass die „strukturellen“ Budgetdefizite nicht mehr unplausibel groß geschätzt werden.

- Eine ambitioniertere Herangehensweise besteht darin, im bestehenden Regelwerk erste Reformschritte im Hinblick auf eine Orientierung der Fiskalpolitik auf das Ziel der Vollbeschäftigung zu setzen (für Deutschland siehe die Studie des „Dezernat Zukunft“). Die zu erreichende Vollauslastung des Arbeitsmarkts würde dann auch die entsprechenden Steuereinnahmen generieren, die Sozialausgaben zurückgehen lassen, und damit auch die langfristige Schuldentragfähigkeit sicherstellen. Konkret könnte die Schätzung von Produktionspotenzial und Outputlücke in einem ersten Schritt unter Berücksichtigung des Vollbeschäftigungsziels für den Arbeitsmarkt angepasst werden, was erhebliche zusätzliche Spielräume für die Fiskalpolitik bringen würde.

Um den „Outputlücken-Nonsens“ und seine drohenden Auswirkungen in Österreich abzuwenden, sollte man sich diese Vorschläge auch in Österreich genau ansehen und in der dringend nötigen Debatte über die Zukunft von Fiskalregeln und Fiskalpolitik aufgreifen.