Die österreichische Wirtschaft befindet sich im Abschwung. Die Arbeitslosigkeit könnte bald wieder zu steigen beginnen. Die geldpolitischen Handlungsspielräume sind beschränkt – gerade im bestehenden Niedrigzinsumfeld sollte die Budgetpolitik eine zentrale Rolle bei der Bekämpfung des Abschwungs spielen. Die Budgetpolitik wird jedoch durch ein hochproblematisches Modell der EU-Kommission beeinträchtigt, das im Rahmen von EU-Fiskalregeln und österreichischer Schuldenbremse zur Berechnung des „strukturellen“ Budgetsaldos verwendet wird. Die Folgen des „Output-Lücken-Nonsens“ bekommt nun auch Österreich zu spüren: Die von der Kommission zuletzt veröffentlichten prozyklischen Schätzungen reduzieren den fiskalpolitischen Handlungsspielraum hierzulande allein für das Jahr 2020 um rund 2,5 Milliarden Euro.

Eine expansivere Ausrichtung der Budgetpolitik?

Die Erfahrungen mit der letzten Krise zeigen, dass es wichtig ist, möglichst rasch Maßnahmen zu ergreifen, . Denn steigende Arbeitslosigkeit zeitigt negative langfristige Folgewirkungen – insbesondere durch Einkommensrückgänge für die von Langzeitarbeitslosigkeit Betroffenen sowie durch Verluste an Qualifikationen, die auch das langfristige Wachstumspotenzial reduzieren. Außerdem belastet ein konjunktureller Abschwung aufgrund von sinkenden Steuereinnahmen und höheren Sozialausgaben den Staatshaushalt; auch das spricht für die Umsetzung antizyklischer Budgetpolitik, welche die Gesamtwirtschaft rechtzeitig unterstützt. Eine wohldurchdachte defizitfinanzierte expansive Budgetpolitik könnte in der aktuellen Situation jedenfalls dazu beitragen, dass die Staatsschuldenquote mittel- und langfristig weiter sinkt (im Vergleich zu einem Szenario ohne expansivere Budgetpolitik). Die wissenschaftliche Forschung widerlegt jedenfalls die oftmals geäußerte Behauptung, wonach expansive Budgetpolitik lediglich zu höheren Schulden führe.

Vor diesem Hintergrund fordern prominente internationale ÖkonomInnen sowie Institutionen wie die OECD im Rahmen der Wachstumsabschwächung, dass insbesondere jene Länder, die in den letzten Jahren Leistungsbilanzüberschüsse und sinkende Staatsschuldenquoten aufzuweisen hatten, ihre Budgetpolitik expansiver ausrichten sollten. Sowohl der scheidende EZB-Präsident Mario Draghi als auch die neue EZB-Präsidentin Christine Lagarde wiesen in den letzten Monaten mehrmals auf die wichtige Rolle der Budgetpolitik als wirtschaftliches Stabilisierungsinstrument hin, dessen Bedeutung auch vor dem Hintergrund bestehender Beschränkungen geldpolitischer Handlungsmöglichkeiten an der Nulluntergrenze für Nominalzinsen aufgewertet werden sollte. Länder wie Deutschland, Österreich und die Niederlande könnten aktuell durch eine expansivere Ausrichtung ihrer nationalen Budgetpolitik nicht nur ihre inländische wirtschaftliche Entwicklung fördern, sondern den Euroraum als Ganzen stabilisieren helfen.

Wie viel Spielraum hätte die Bundesregierung überhaupt für eine expansivere Budgetpolitik?

In den Koalitionsverhandlungen stellt sich die drängende Frage, ob die neue Regierung den politischen Willen aufbringen wird, um mit dem Fokus auf das „Nulldefizit“ zu brechen, um dem Wirtschaftsabschwung entgegenzuwirken und langfristig wichtige Investitionen anzustoßen. Angesichts des wirtschaftlichen Abschwungs wäre es kontraproduktiv, die wirtschaftspolitische Priorität weiterhin darauf zu legen, einen Budgetüberschuss zu erzielen.

Sowohl die EU-Fiskalregeln als auch die österreichische Schuldenbremse beschränken jedoch den fiskalpolitischen Spielraum. Der zentrale Kontrollindikator ist in diesem Zusammenhang der „strukturelle“ Budgetsaldo. Der Kern des EU-Fiskalpakts sieht ein maximales jährliches „strukturelles“ Budgetdefizit von 0,5 Prozent des BIP vor (bei einigen Ausnahmen und Zusatzbestimmungen). Die österreichische Schuldenbremse begrenzt die Kreditaufnahme auf Bundesebene auf ein strukturelles Defizit von jährlich maximal 0,35 Prozent des BIP (mit mehreren Zusatzbestimmungen, die in Sondersituationen relevant werden können) bzw. von 0,1 Prozent des BIP auf Landesebene (inkl. Gemeinden).

Theoretisch betrachtet, handelt es sich bei dem strukturellen Saldo um jenen Teil des tatsächlichen Budgetsaldos, der nicht auf konjunkturelle Schwankungen zurückzuführen ist und somit die langfristige Schuldentragfähigkeit belastet. Die grundsätzliche Idee dabei ist: Konjunkturelle Auf- und Abschwünge wirken sich auf Staatseinnahmen und Staatsausgaben aus – diese Effekte sind jedoch nur temporär und deshalb aus dem Budgetdefizit herauszurechnen, um einen klareren – „strukturellen“ – Blick auf die Staatsfinanzen zu bekommen.

Aus praktischer Sicht ist dieser Anteil aber alles andere als einfach zu bestimmen. Die Berechnung des „strukturellen“ Defizits wird dabei mit dem gängigen Modell der Europäischen Kommission vorgenommen, das auch für die anderen EU-Mitgliedstaaten zur Einschätzung bzgl. der Einhaltung der relevanten EU-Fiskalregeln herangezogen wird. Dieses Modell ist damit ein essenzieller Bestandteil des politischen Prozesses, da es herangezogen wird, um die entscheidende Frage zu beantworten: „Wie hoch ist der ,strukturelle‘ Budgetsaldo tatsächlich?“

„Output-Lücken-Nonsens“ in den Fiskalregeln

Dieses Modell kam zuletzt unter zunehmende Kritik. Das liegt daran, dass das „strukturelle“ Defizit eben nicht direkt beobachtbar ist, sondern erst anhand eines Modells berechnet werden muss. Sieht man also von möglichen Ausnahmen ab, bestimmt eben dieses Modell den fiskalpolitischen Handlungsspielraum – es liegt damit auf der Hand, dass die Qualität der fiskalpolitischen Entscheidungen mit der Brauchbarkeit des verwendeten Modells steht und fällt.

Im Kern versucht das Modell zu bestimmen, wie weit das reale Bruttoinlandsprodukt über oder unter dem Produktionspotenzial liegt, das bei „Normalauslastung“ der Produktionsfaktoren Arbeit und Kapital – und damit ausbleibendem Aufwärtsdruck auf die Inflation – erreichbar wäre. Aus der Differenz zwischen dem realen BIP und diesem „Potenzial-Output“ ergibt sich die sogenannte „Output-Lücke“. Die Output-Lücke ist also ein ökonomisches Konzept, das – theoretisch – Auskunft darüber gibt, wo sich eine Volkswirtschaft im Konjunkturzyklus befindet.

Es liegen jedoch mittlerweile mehrere Studien zu dem Kommissionsmodell vor, die eine Reihe von schwerwiegenden Problemen feststellen. Die von Jakob Kapeller und mir vorgebrachte zentrale Kritik an den geschätzten Output-Lücken lautet, dass diese Schätzungen prozyklisch sind: Im wirtschaftlichen Abschwung rechnen sie systematisch das Ausmaß der wirtschaftlichen Unterauslastung klein – was sich in einer prozyklischen Budgetpolitik niederschlägt: Wenn das Modell einen zyklischen Wirtschaftsabschwung als „strukturell“ interpretiert – und das Ausmaß der Unterauslastung der Produktionsfaktoren in der Folge zu klein schätzt – dann erzeugt dies einen pessimistischen Blick auf die „strukturelle“ Situation der öffentlichen Haushalte, der den Handlungsspielraum der jeweils betroffenen Regierungen beschneidet und diese letztlich dazu bringt, dem wirtschaftlichen Abschwung hinterherzusparen. Die zusätzlichen Budgetkonsolidierungsmaßnahmen verstärken dann die gesamtwirtschaftliche Talfahrt. Adam Tooze prägte für die Verzerrung budgetpolitischer Entscheidungen durch technische Fehleinschätzungen der Output-Lücke den Begriff des „Output-Lücken-Nonsens“.

„Output-Lücken-Nonsens“ nun auch in Österreich relevant

Von den negativen Auswirkungen dieses „Output-Lücken-Nonsens“ waren in den letzten zehn Jahren vor allem die stärker krisengeplagten EU-Länder negativ betroffen (siehe insbesondere den Fall Italiens). Länder wie Deutschland und Österreich waren hingegen bislang eher verschont geblieben, weil sich ihre Wirtschaft rascher als die anderer EU-Länder von der Finanz- und Wirtschaftskrise erholt und in den letzten Jahren einen kräftigeren Aufschwung erlebt hatte.

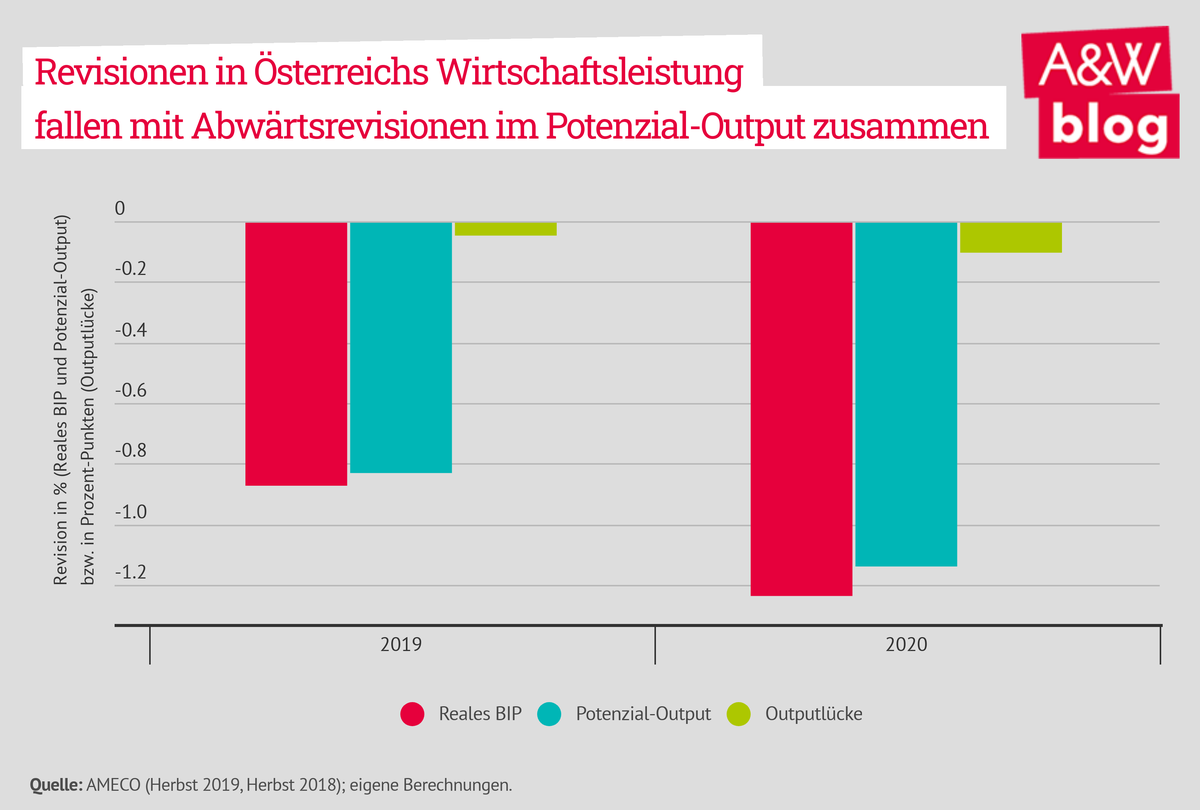

Doch mit dem aktuellen Wirtschaftsabschwung steht eine echte Bewährungsprobe der Anwendung von EU-Fiskalregeln und der Schuldenbremse im Hinblick auf die Möglichkeiten einer auf die konjunkturelle Lage abgestimmten Budgetpolitik an. Und aktuelle Daten zeigen, dass nun auch Österreich vom „Output-Lücken-Nonsens“ negativ betroffen ist, was zu einem Kleinrechnen der fiskalpolitischen Handlungsspielräume im sich bereits in Gang befindlichen Wirtschaftsabschwung führt: Vergleicht man die aktuellste Schätzung des Produktionspotenzials von Anfang November mit jener aus dem Vorjahr, so zeigt sich eine deutliche Abwärtsrevision. Obwohl konjunkturelle Änderungen konzeptionell eigentlich egal sein sollten und sich das verwendete Modell nicht geändert hat, geht im Kommissionsmodell die Verschlechterung der konjunkturellen Situation mit einer substanziellen Abwärtsrevision im Potenzial-Output einher: Für das Jahr 2020 revidierte die EU-Kommission diesen um rund 4 Milliarden Euro nach unten. Mit anderen Worten: Trotz des Wirtschaftsabschwungs suggeriert die EK-Prognose, dass es sich fast ausschließlich um eine „strukturelle“ Verschlechterung handelt bzw. die österreichische Wirtschaft im kommenden Jahr noch leicht „überhitzt“ sein würde. Offen bleibt die Frage, welche strukturellen Verschlechterungen sich innerhalb nur eines Jahres in der österreichischen Wirtschaft ergeben haben sollten, die eine derart deutliche Abwärtskorrektur des Produktionspotenzials rechtfertigen könnten.

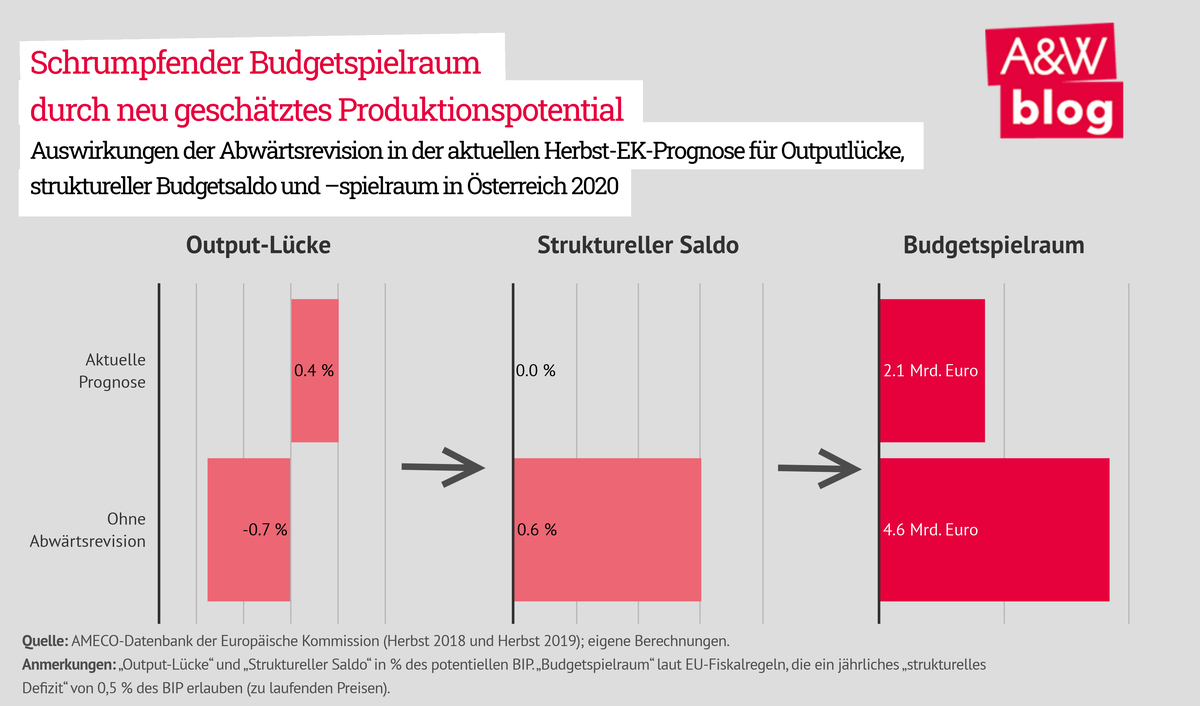

Wie sehr sich die prozyklische Abwärtskorrektur im Rahmen der europäischen Fiskalregeln und der österreichischen Schuldenbremse – für beide sind die Berechnungen anhand des Kommissionsmodells relevant – auf die Einschätzung der fiskalpolitischen Handlungsspielräume auswirkt, zeigt die folgende Grafik:

Weil die Kommission aktuell trotz des Wirtschaftsabschwungs für das Jahr 2020 eine leichte „Überhitzung“ der österreichischen Wirtschaft prognostiziert, wird der strukturelle Budgetsaldo für das kommende Jahr mit 0,0 Prozent geschätzt. Was würde sich jedoch rechnerisch ergeben, wenn wir annehmen, es hätte keine Abwärtsrevision im Produktionspotenzial im Herbst 2019 im Vergleich zum Herbst 2018 stattgefunden? Dann wäre das Produktionspotenzial um rund 4 Milliarden Euro höher, die Output-Lücke stünde bei –0,7 Prozent, was eine Unterauslastung der Produktionsfaktoren anzeigte – und der strukturelle Budgetüberschuss wäre mit 0,6 Prozent des BIP substanziell höher als in der aktuellen Einschätzung der EU-Kommission. Ganz offensichtlich bestünde bei einer weniger prozyklischen Schätzung ein höherer gesamtstaatlicher Spielraum für eine expansivere Ausrichtung der Budgetpolitik, und zwar im Ausmaß von rund 2,5 Milliarden Euro allein im Jahr 2020. Sollte sich der wirtschaftliche Abschwung in Österreich vertiefen, ist auch über das Jahr 2020 hinaus mit weiteren Abwärtsrevisionen im Potenzial-Output zu rechnen, die den fiskalpolitischen Handlungsspielraum der kommenden Bundesregierung sukzessive weiter einschränken werden – ganz so, wie es in Italien, Spanien und einigen anderen Eurozonen-Ländern im letzten Jahrzehnt oftmals der Fall war und auch für Deutschland zuletzt bereits beobachtet werden konnte. Durch Abwärtsrevisionen im Potenzial-Output, die zu einer relativ pessimistischen Sicht auf die „strukturelle“ Budgetlage beitragen, wird der künftigen Bundesregierung wichtiger fiskalpolitischer Handlungsspielraum fehlen – und zwar im Ausmaß von rund 2,5 Milliarden Euro allein im Jahr 2020. Denn die fiskalpolitischen EntscheidungsträgerInnen sind verpflichtet, sich an den „strukturellen“ Defizitgrenzen der EU-Fiskalregeln und in der nationalen Schuldenbremse auszurichten. Freilich vorausgesetzt, sie wollen bestehende Spielräume überhaupt nutzen – zuletzt war bekanntlich die Erzielung eines Budgetüberschusses wichtiger als eine Bekämpfung der Arbeitslosigkeit oder eine Investitionsoffensive etwa im Bereich des Klimaschutzes. Doch es ist zu betonen, dass selbst gemäß der restriktiveren aktuellen Kommissionsschätzung des strukturellen Defizits ein Spielraum von rund 2 Milliarden Euro im Rahmen der EU-Defizitgrenze von 0,5 Prozent des BIP besteht, und dieser Spielraum sollte von der neuen Regierung angesichts des wirtschaftlichen Abschwungs jedenfalls für eine expansivere Budgetpolitik eingeplant werden. Denn ein budgetpolitischer Stimulus könnte dazu beitragen, einem Anstieg der Arbeitslosigkeit entgegenzuwirken, und würde sich bei kluger Konzeption durch steigende Einkommen und höhere Steuereinnahmen auch positiv auf den mittel- und langfristigen Budgetpfad auswirken. Statt die Schuldenbremse auch noch in die Verfassung aufzunehmen und damit ihre Reformierung langfristig zu behindern, sollte der umgekehrte Weg eingeschlagen werden: Es wäre wichtig, dass sich die kommende Bundesregierung für eine Änderung der prozyklischen Konjunkturbereinigungsmethode der Europäischen Kommission einsetzt, die der Berechnung des „strukturellen“ Defizits zugrunde liegt. Ein pragmatischer Ansatz bestünde etwa darin, wie Daniel Seikel und Achim Truger vorschlagen, die Schätzungen des Potenzial-Outputs zu adaptieren und nur mehr alle drei bis fünf Jahre zu aktualisieren – und nicht wie derzeit zwei- bis dreimal pro Jahr, wodurch konjunkturelle Datenrevisionen im Rahmen prozyklischer Modellberechnungen sich besonders rasch zu neuem „Output-Lücken-Nonsens“ und Problemen für die Budgetpolitik auswachsen können. Eine andere Option bestünde darin, ein neues bzw. adaptiertes Modell zur Berechnung des Potenzial-Outputs zu entwickeln, das weniger anfällig für „Output-Lücken-Nonsens“ ist. Und die radikalste Variante bestünde letztlich darin, die EU-Regeln ebenso wie die heimische Schuldenbremse so zu reformieren, dass diese gänzlich ohne Bezugnahme auf nicht beobachtbare Kontrollgrößen auskommen und mehr öffentliche Investitionen ermöglichen. All diese Reformoptionen haben ihre Fallstricke – aber sie müssen diskutiert werden, um zu einem verbesserten institutionellen Rahmenwerk für eine gesamtwirtschaftlich sinnvolle Budgetpolitik zu kommen. Die durch das zugrunde liegende Berechnungsmodell der Kommission verursachten Probleme sollten in der aktuellen Debatte über die Ausrichtung der Budgetpolitik auch in Österreich deshalb dringend mitgedacht werden und bei Überlegungen hinsichtlich einer Reform von EU-Fiskalregeln und Schuldenbremse einfließen.

Maßnahmen gegen den „Output-Lücken-Nonsens“: expansivere Budgetpolitik im Abschwung