In der öffentlichen Debatte herrschen immer noch Vorurteile, die weit entfernt von der Lebensrealität arbeitsloser Menschen sind. Deshalb haben zwei Studien, beauftragt durch die AK Wien, untersucht, wie Betroffene mit dem Einkommen während der Arbeitslosigkeit über die Runden kommen. Die Ergebnisse zeigen: Die Ursachen von Arbeitslosigkeit sind vielfältig, die Arbeitslosenversicherung ist für sehr viele nicht (mehr) existenzsichernd. Deshalb braucht es politische Antworten: eine bessere Existenzsicherung und mehr Mittel für eine aktive Arbeitsmarktpolitik.

Kein Plan für die Arbeitsmarktpolitik trotz hoher Arbeitslosigkeit

2024 war kein gutes Jahr für den Arbeitsmarkt: Die Arbeitslosigkeit ist in allen Branchen, allen Bundesländern und allen Personengruppen kontinuierlich gestiegen. Die anhaltende Rezession führte auch zu Beginn des Jahres 2025 zu einem weiteren Anstieg. Im Jänner 2025 waren 445.513 Personen beim Arbeitsmarktservice (AMS) arbeitslos oder in Schulung gemeldet. Im Vergleich zum Jänner 2024 ist die Zahl der Arbeitslosen und Schulungsteilnehmer:innen um 5,8 Prozent bzw. 24.306 Personen gestiegen. Der stärkste Arbeitslosenanstieg war in der Industrie und im Handel zu verzeichnen, am Bau ging er leicht zurück. Die Insolvenzen der letzten Monate – wie etwa von KTM oder Kika/Leiner – zeigen, wie rasch es zu großen Kündigungswellen kommen kann. Mit einer Erholung ist in den kommenden Monaten nicht zu rechnen.

Die hohe Arbeitslosigkeit und die herausfordernde Situation am Arbeitsmarkt sind auch für jene Personen spürbar, die (noch) in Beschäftigung sind. Gleichzeitig hat jede:r eine Meinung über die Lebensrealität der von Arbeitslosigkeit betroffenen Menschen. Oft ist diese Meinung von Vorurteilen, Nichtwissen und Anekdoten geprägt. Aus Arbeitnehmer:innenperspektive ist es deshalb zentral, dass empirische Daten die Grundlage für die Arbeitsmarktpolitik bilden und wir gegen die Stigmatisierung von arbeitslosen Menschen ankämpfen. Deshalb hat die AK Wien zwei Studien in Auftrag gegeben (eine qualitative, eine quantitative), die sich der Frage stellen: Hält der Mythos vom Schmarotzer in der sozialen Hängematte?

Mythos: „Arbeitslosigkeit trifft eh nur die anderen“

Viele Arbeitnehmer:innen denken, dass sie Arbeitslosigkeit nicht selbst treffen wird. Arbeitslos werden, das möchte verständlicherweise niemand und für den Fall, dass man doch arbeitslos werden würde, dann würde man schon schnell wieder einen neuen Job finden. Fakt ist aber: Arbeitslosigkeit gehört für sehr viele Menschen zu ihrem Erwerbsverlauf dazu.

Es sind also bei Weitem nicht immer „die anderen“ – pro Jahr sind fast 900.000 Personen in Österreich zumindest einen Tag von Arbeitslosigkeit betroffen. Das Ausmaß der Betroffenheit ist jedoch sehr unterschiedlich. Eine Studie des Wirtschaftsforschungsinstituts (WIFO) hat vor einigen Jahren das Ausmaß der Arbeitslosigkeit im Zeitverlauf untersucht und kommt zu dem Ergebnis, dass man drei wesentliche Muster erkennen kann. Rund ein Drittel der Betroffenen ist eher kurzzeitig arbeitslos und das auch nicht besonders oft. Für ein weiteres Drittel gehören Phasen der Arbeitslosigkeit zu ihrem Erwerbsverlauf dazu. Ein weiteres Drittel ist allerdings auch länger von Arbeitslosigkeit betroffen.

Die Ergebnisse der quantitativen Studie „Auskommen mit dem Einkommen bei Arbeitslosigkeit“ von prospect zeigen, dass alle von Arbeitslosigkeit betroffenen Menschen Schwierigkeiten haben, mit ihrem Arbeitslosengeld (bzw. anderen Einkommen in dieser Zeit) auszukommen. 54 Prozent der Befragten kommen mit ihrem Einkommen während der Arbeitslosigkeit nicht aus, für weitere 38 Prozent reicht es gerade noch aus. Das betrifft auch Menschen, die vor der Arbeitslosigkeit sehr gut mit ihrem Arbeitseinkommen ausgekommen sind, das sind tendenziell Menschen mit einer guten Arbeitsmarktintegration. Der Vergleich mit einer Vorstudie aus 2014 zeigt: Die steigenden Kosten und die fehlende Berücksichtigung der Inflation bei den Arbeitslosenversicherungsleistungen haben dazu geführt, dass die Beitragszahler:innen der Arbeitslosenversicherung in der Arbeitslosigkeit schlechtergestellt sind als noch vor 10 Jahren.

Die qualitative Studie von L&R Sozialforschung veranschaulicht, dass das Einkommen während der Arbeitslosigkeit stark vom persönlichen und beruflichen Kontext der Menschen abhängig ist. Menschen, die in Segmenten des Arbeitsmarktes beschäftigt sind, die tendenziell von kürzeren Beschäftigungsdauern und/oder höheren (körperlichen) Belastungen geprägt sind, sind sowohl stärker von Arbeitslosigkeit betroffen als auch tendenziell länger arbeitslos (insbesondere, wenn gesundheitliche Beeinträchtigungen dazukommen). Viele davon würden sich gerne umorientieren, eine Ausbildung in Richtung eines anderen Berufes machen. Die geltenden Regelungen des Arbeitslosenversicherungsgesetzes sehen aber primär die Vermittlung auf einen Arbeitsplatz vor, wenn er für die Person zumutbar ist.

Mythos: „Arbeitslose liegen in der (sozialen) Hängematte!“

In der öffentlichen Darstellung hält sich hartnäckig das Bild davon, dass sich arbeitslose Personen ganz gut in der Arbeitslosigkeit einrichten könnten, gerne wird von einer „sozialen Hängematte“ gesprochen. Die zwei Studien verdeutlichen, dass die Realität mit diesem Bild nichts gemeinsam hat. Sowohl finanziell kommen die Personen nur schwer (und wenn, dann oft nur mit familiärer Unterstützung) über die Runden und gesundheitliche sowie soziale Auswirkungen auf die Menschen selbst bzw. auch ihre Familie/ihr soziales Umfeld sind groß.

Erwerbsarbeit ist in unserer Gesellschaft ein zentraler Faktor für die Lebenserhaltung, aber auch für Status und Identität, das bestätigt auch die qualitative Studie von L&R. Daher nehmen mit dem Wegfall der Erwerbsarbeit psychische und physische Beschwerden zu. Aufgrund der finanziellen Einschränkungen nehmen (insbesondere auch mit der Dauer der Arbeitslosigkeit) die sozialen Kontakte ab. Betroffene berichten, dass sie sich auch aus Scham immer weiter isolieren, was wiederum zu psychischen Krankheiten führen kann, die die Arbeitsmarktintegration weiter erschweren.

Arbeitslosigkeit wirkt sich auch auf das soziale Umfeld, die Familie und – wenn Kinder im Haushalt wohnen – insbesondere auf die Kinder aus. 36 Prozent der Befragten gaben an, dass die Arbeitslosigkeit negative Auswirkungen auf die Kinder hat (das hat sich seit 2014 auch deutlich verschlechtert, damals waren es noch 20 Prozent). 11 Prozent gaben an, dass Kinder aus finanziellen Gründen eine Ausbildung abbrechen mussten und 13 Prozent konnten nicht an schulischen Aktivitäten (wie Schikursen oder Exkursionen) teilnehmen.

Die von Arbeitslosigkeit betroffenen Menschen nehmen ihre Situation keinesfalls auf die leichte Schulter. Neben dem hohen Druck aus der Gesellschaft ist der Druck, den sie sich selbst machen, besonders hoch: 41 Prozent der Befragten geben an, sich selbst einen hohen Druck zu machen. Dazu kommt der Druck seitens des AMS: Das Arbeitslosenversicherungsgesetz hat strenge Zumutbarkeitsbestimmungen für Arbeitsuchende. Nimmt man beispielsweise eine zumutbare Beschäftigung oder Schulungsmaßnahme des AMS nicht an, droht eine Sperre der Leistung für sechs Wochen (bzw. im Wiederholungsfall für acht Wochen).

Mythos: „Arbeitslose sind an ihrer Situation selbst schuld!“

In weiten Teilen der Öffentlichkeit herrscht nach wie vor der neoliberale Glaubenssatz, dass Menschen, die keine Arbeit haben, faul sind und ihre Arbeitslosigkeit somit eine Folge ihres persönlichen Versagens oder mangelnder Motivation ist – sie könnten ja anders, wenn sie sich nur anstrengen würden. Diese Individualisierung der Arbeitslosigkeit, also dass arbeitslose Menschen an ihrer Arbeitslosigkeit selbst Schuld haben, ignoriert die komplexen strukturellen und sozialen Ursachen der Arbeitslosigkeit, denen nur auf politischer Ebene begegnet werden kann. Das Narrativ des „Schmarotzers in der sozialen Hängematte“ dient dazu, politische Maßnahmen zu rechtfertigen, die auf die Kürzung von Sozialleistungen abzielen und den Druck auf arbeitslose Menschen erhöhen, damit diese in prekäre Beschäftigungsverhältnisse gedrängt werden können. Arbeitgeber:innen müssen in einem solchen Szenario nicht darauf achten, gute Arbeitsbedingungen und eine faire Entlohnung anzubieten.

In diesem Zusammenhang wurde in der Debatte in Österreich zuletzt vermehrt die sogenannte „Inaktivitätsfalle“ thematisiert und gefordert, Anreize abzuschaffen, die dazu verleiten würden, lange arbeitslos zu bleiben und Versicherungsleistungen zu missbrauchen. Die Studienergebnisse zeichnen ein anderes Bild. Von Arbeitslosigkeit betroffene Menschen berichten von der Belastung, keinen Arbeitsplatz, keine Tagesstruktur, keine Kolleg:innen zu haben. Die fehlende Routine wirkt sich negativ auf die Psyche aus. Gleichzeitig bedeutet die Arbeitslosigkeit für viele einen schwerwiegenden Angriff auf ihr Selbstverständnis als „fleißiger Mensch“, der zur Gesellschaft beitragen will.

Die Ursachen für Arbeitslosigkeit sind in den meisten Fällen auf der strukturellen Ebene zu finden und hängen mit einer sinkenden Nachfrage nach Arbeitskräften zusammen. Rezessionen, technologische Entwicklungen oder die Auslagerung von Arbeitsplätzen in Länder mit niedrigeren Lohnkosten führen dazu, dass Stellen abgebaut und Menschen entlassen werden. 27 Prozent der Befragten Personen gaben an, dass ihr letztes Dienstverhältnis durch Kündigung bzw. Entlassung durch den Arbeitgeber beendet wurde. Für mehr als die Hälfte (53 Prozent) kam diese Kündigung sehr überraschend, für weitere 27 Prozent ziemlich überraschend. Überdurchschnittlich von Arbeitslosigkeit betroffen sind außerdem Menschen, die in der Gastronomie oder am Bau tätig sind. Dort gehört Saisonarbeitslosigkeit oft zum Geschäftsmodell. Konzerne mit besonders prekären Arbeitsbedingungen wie in der Logistik funktionieren nur deshalb, weil sie jederzeit auf einen großen Pool an arbeitslosen Personen zurückgreifen können.

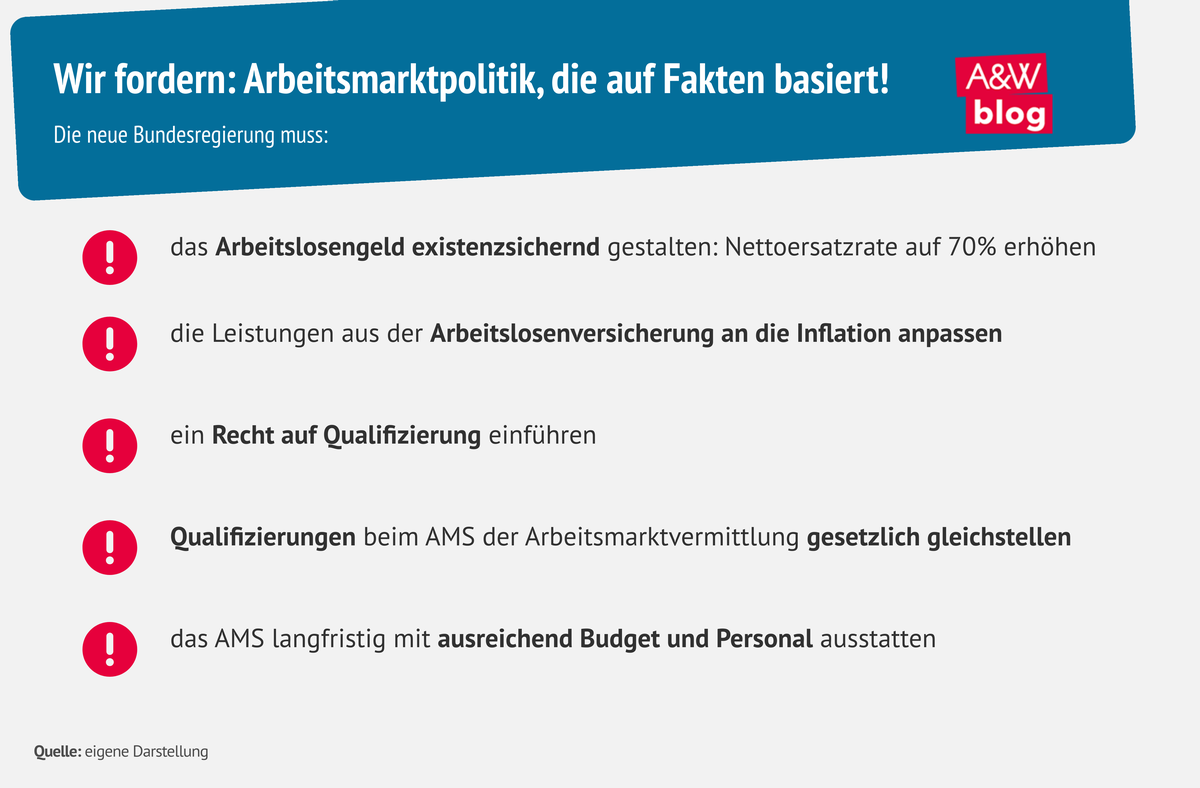

Wir brauchen eine Arbeitsmarktpolitik, die arbeitslose Menschen stärkt

Die beiden Studien zeigen die vielen Gesichter von Arbeitslosigkeit. Diese differenzierte Darstellung der von Arbeitslosigkeit betroffenen Menschen muss im Zentrum einer Arbeitsmarktpolitik stehen, die arbeitslose Menschen stärkt, ihre Existenz absichert und ihnen echte Chancen auf ein Leben mit Perspektiven auf dem Arbeitsmarkt bietet. Der Sanktionsdruck des AMS muss dringend reduziert werden. Klar muss auch sein: Das Arbeitslosengeld ist eine Versicherungsleistung, für die die Bezieher:innen Beiträge gezahlt haben und auf die sie ein Anrecht haben. Es handelt sich dabei nicht um Almosen.