Während des Lockdowns wurde weltweit dazu aufgerufen, zu Hause zu bleiben. Doch warum wird das eigene Zuhause mit großer Selbstverständlichkeit als sicherster Ort für alle gesehen, wenn dies für mindestens jede fünfte Frau in Österreich nicht zutrifft? Weil Gewalt in Familien und Partnerschaften oft ausgeblendet und häusliche Gewalt als privates Problem dargestellt wird. Gewaltschutz liegt jedoch nicht nur in der Verantwortung derjenigen, die von Gewalt betroffen sind, sondern geht uns alle an. Umso mehr in Zeiten, in denen Solidarität verstärkt erforderlich ist.

Unterschiedliche Formen häuslicher Gewalt

Sogenannte häusliche Gewalt tritt in unterschiedlichen Formen auf. Dazu gehört sexualisierte und körperliche Gewalt, wie Schläge, Verbrühungen, Einsperren oder Essensentzug. Häusliche Gewalt tritt aber auch in anderen Formen auf, die oft nicht als gewaltvoll benannt werden. Hierzu gehören psychische Gewalt, etwa Beleidigungen, Erniedrigungen und Erpressungen wie auch Gewaltandrohung gegenüber Minderjährigen, ökonomische Gewalt, also die Kontrolle über finanzielle Ressourcen seitens der Partner, Arbeitsverbot oder Arbeitszwang, sowie soziale Gewalt, die sich über Kontrolle und Behinderung sozialer Kontakte und der Kommunikation auf die Betroffenen auswirkt.

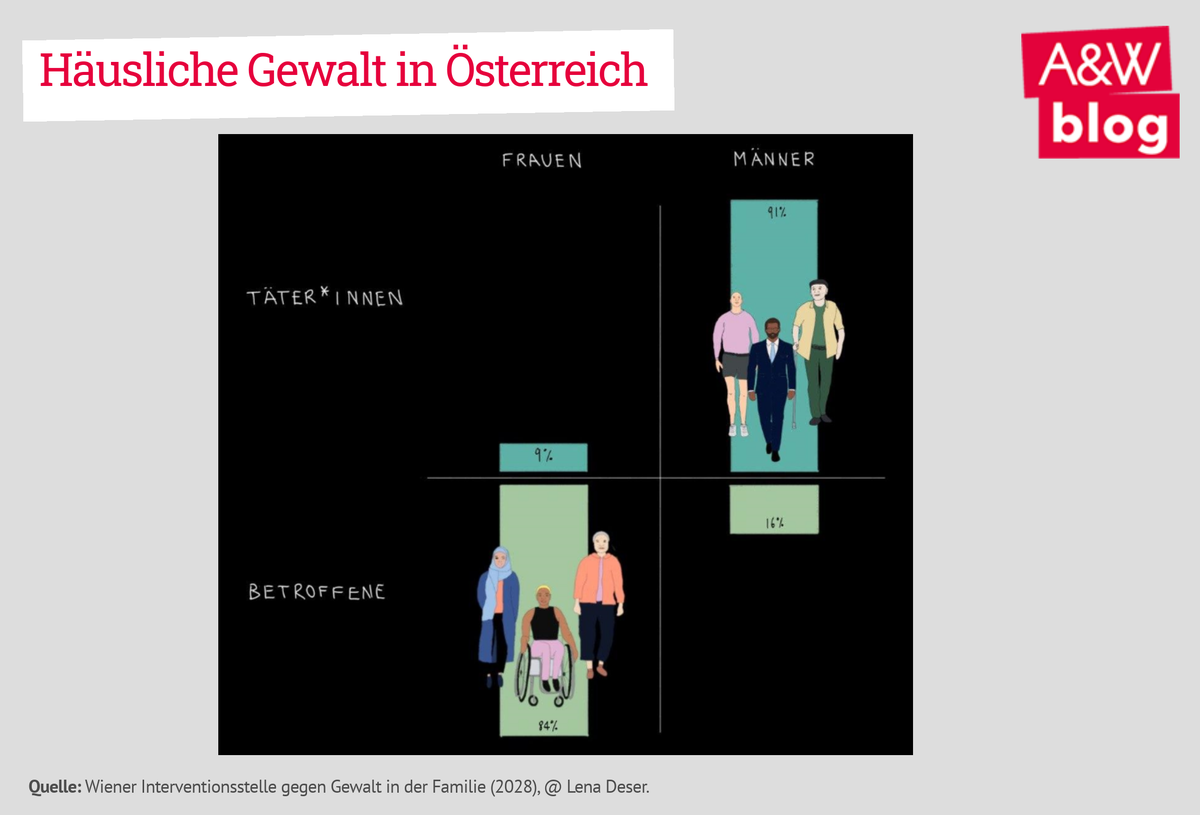

Häusliche Gewalt wird grundsätzlich von Personen aus dem nahen sozialen Umfeld ausgeübt. Statistisch gesehen sind es überwiegend Männer, die häusliche Gewalt gegenüber Frauen ausüben. In Österreich waren im Jahr 2018 91 Prozent der Täter männlich. Rund 84 Prozent der Betroffenen dagegen waren weiblich und haben die Gewalttaten in der Familie bzw. in einem Beziehungsverhältnis erlebt. Eine Bewusstseinskampagne des Vereins Autonome Österreichische Frauenhäuser machte dieses Jahr darauf aufmerksam, dass Männergewalt ein „strukturelles, anerzogenes und tief verwurzeltes patriarchales Denkmuster, oft gekoppelt mit frauenverachtenden Einstellungen“, ist. Ein abwertendes, sexualisiertes und objektifizierendes Frauenbild sowie die ungleiche gesellschaftliche Stellung der Frau sind nicht nur gleichzeitig Bestandteil und Nährboden häuslicher Gewalt, sondern erschweren es Frauen, aus einem gewaltvollen Verhältnis auszubrechen.

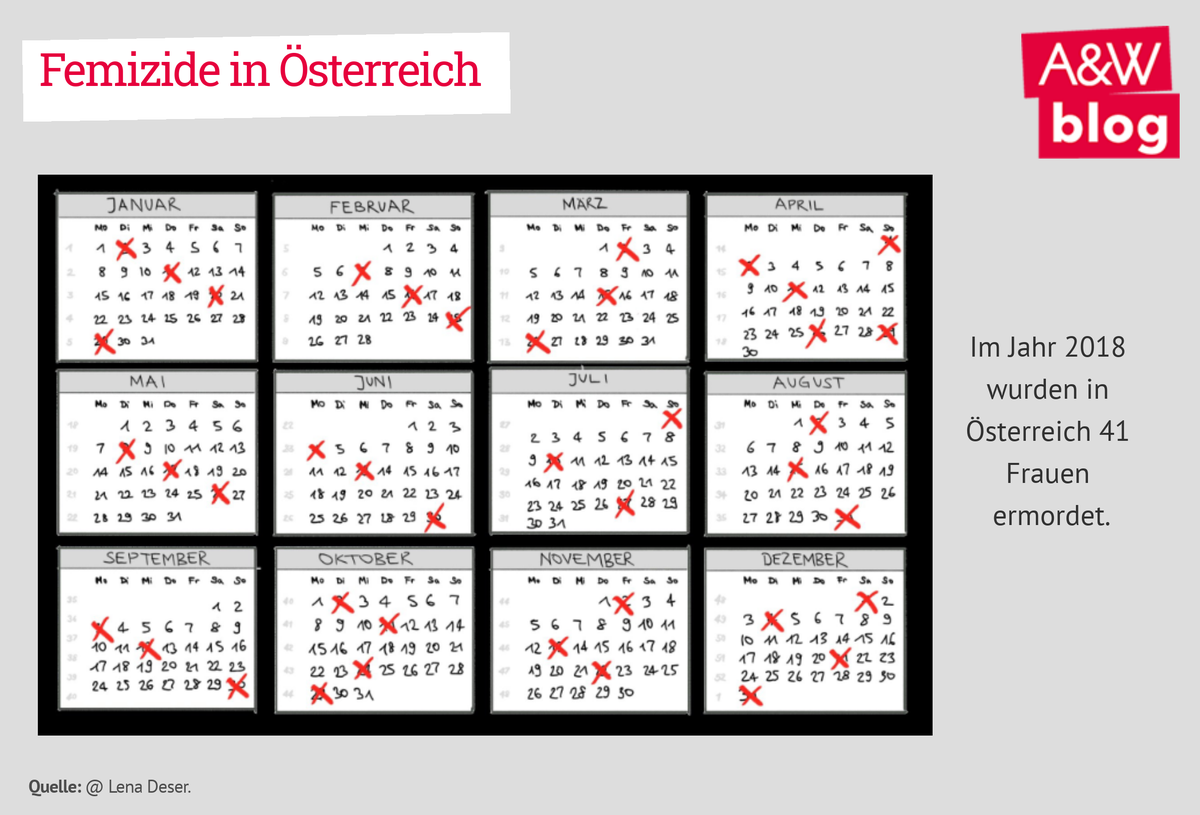

Die äußerste Spitze eines Kontinuums an Gewalt sind Morde an Frauen, die aufgrund ihres zugeschriebenen Frau-Seins von Männern getötet wurden. Eine geschlechtsspezifische Benennung dieser Morde als Femizide – ein 1976 von der Aktivistin Diana Russell geprägter Begriff – bleibt im österreichischen Rechtssystem bislang aus.

Häusliche Gewalt in Österreich

Die Zahlen einer Erhebung der Europäischen Agentur für Grundrechte sprechen Bände: Jede fünfte Frau ist in Österreich seit ihrem 15. Lebensjahr körperlicher und/oder sexualisierter Gewalt ausgesetzt, und jede dritte Frau hat seit ihrem 15. Lebensjahr eine Form sexueller Belästigung erfahren. Im Jahr 2018 suchten laut Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie 18.526 Betroffene häuslicher Gewalt Gewaltschutzzentren und Interventionsstellen auf. Die Dunkelziffer ist allerdings sehr hoch. Eine Studie aus dem Jahr 2019 ergab, dass in Österreich vermutlich nur 6,4 Prozent der Betroffenen sexualisierte Gewalttaten zur Anzeige bringen. Davon wird nur ein Bruchteil der Täter rechtskräftig verurteilt, die Verurteilungsquote im Fall von Vergewaltigung lag im Jahr 2018 beispielsweise bei 13,1 Prozent.

Die Anzahl der Femizide hat sich in Österreich sprunghaft von 17 im Jahr 2015 auf 28 im Jahr darauf erhöht und lag im Jahr 2018 bereits bei 41 Femiziden. Im Jahr 2020 wurde allein im Januar und im Februar alle zwei Wochen eine Frau ermordet, und fünf versuchte Femizide wurden begangen, bei denen es sich nur in einem Fall nicht um den (Ex-)Partner der Betroffenen handelte. Während rechts-/konservative Politiker:innen beim Grund für den sprunghaften Anstieg der Femizide auf die steigende Zahl an geflüchteten und migrantischen bzw. muslimischen Männern verweisen, zeichnen die Statistiken ein anderes Bild. Die Kulturalisierung dieser Gewalt ermöglicht eine rassistische Instrumentalisierung und eine Abwälzung des Problems auf die „Anderen“. So müssen eigene Privilegien nicht hinterfragt werden, da „eigene“ Rollenbilder als progressiv und „aufgeklärt“ ausgegeben werden können.

Die Verschärfung häuslicher Gewalt in Zeiten von Corona

Die Corona-Pandemie verleiht den drängenden politischen Maßnahmen angesichts des Anstiegs häuslicher Gewalt neue Relevanz. Der Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser prognostizierte für das Jahr 2020 insgesamt einen starken Anstieg häuslicher Gewalt, insbesondere gegenüber Frauen und Kindern. Die staatlich auferlegte soziale Isolation schaffte zum einen eine intensivierte räumliche Nähe zu Tätern bzw. Gefährdern und machte es gleichzeitig schwieriger, dieser Nähe zu entfliehen. Zum anderen konnten staatliche Strukturen und öffentliche Gewaltschutzeinrichtungen nur eingeschränkt arbeiten.

Nach den kürzlich veröffentlichten Ergebnissen einer großangelegten Studie wurden in Deutschland 7,5 Prozent der Frauen und knapp 10,5 Prozent der Kinder Opfer von häuslicher Gewalt während der Quarantänezeit. Für Österreich steht die Vorlage solcher Zahlen noch aus. Die österreichischen Frauenhäuser meldeten allerdings bereits im März, sie stünden am Limit ihrer Kapazitäten. Besonders von häuslicher Gewalt betroffen sind auch Kinder und Jugendliche, nicht zuletzt aufgrund des Wegfalls von Ausweich- oder Beobachtungsorten wie Schulen und Kindergärten. So wurden deutlich massivere Verletzungen bei Kindern festgestellt. Die kostenlose und anonyme Beratungsstelle für Kinder und Jugendliche „Rat auf Draht“ verzeichnete im März dieses Jahres einen Anstieg von Anrufen um 30 Prozent. Gleichzeitig wird die Dunkelziffer als relativ hoch eingeschätzt, da Schulen bzw. Kindergärten oft soziale Kontrolle ausüben bzw. die Verdachtsfälle melden.

Der Anstieg häuslicher Gewalt ist jedoch nicht allein auf soziale Isolation zurückzuführen. Krisen und austeritätspolitische Maßnahmen zur Bearbeitung der Krisen führen grundsätzlich zu einem Anstieg häuslicher Gewalt, wie die Soziologin Sylvia Walby exemplarisch anhand der Finanzkrise 2007/08 untersuchte. Die Perspektive auf eine austeritätspolitische Post-Corona-Zeit, krisenbedingter Beschäftigungsverlust und Existenzbedrohung lassen vermuten, dass mit einer Überwindung der Corona-Pandemie häusliche Gewalttaten weiter steigen werden.

Häusliche Gewalt ist kein privates Problem

Wie angesichts der Corona-Pandemie offensichtlich wird, stehen gesellschaftliche Verhältnisse, aber auch die jeweiligen politischen und medialen Diskurse und die entsprechende juristische Rechtslage in deutlichem Zusammenhang mit der Anzahl der häuslichen Gewalttaten in einer Gesellschaft. Alle drei Ebenen wirkten beispielsweise zusammen, als die Regierung Donald Trumps Anfang 2019 klammheimlich eine Veränderung der juristischen Definition häuslicher Gewalt auf ausschließlich körperliche und sexualisierte Gewalt vornahm. Ein solches Vorgehen lässt eine konservative Randmeinung plötzlich zum juristischen Maßstab werden, nach welchem psychische, ökonomische und soziale Gewalt eben keine Gewalt ist und deswegen auch juristisch nicht entsprechend verfolgt wird.

In Österreich bestärken der rechts-konservative und antifeministische Backlash, das Erstarken konservativer Geschlechter- und Familienbilder und die Kürzung frauenpolitischer Maßnahmen den statistisch erfassbaren Anstieg häuslicher Gewalt. Frauenprojekten wurde beispielsweise das Budget gestrichen oder wie im Fall der Salzburger Frauenhäuser über eine viel kritisierte EU-weite Ausschreibung die Vergabe nach Effizienzkriterien ausgerichtet.

Das Zurückfahren öffentlichen Engagements verlagert häusliche Gewalt wieder verstärkt ins vermeintlich Private, sie ist deswegen aber kein privates Problem. „Es geht um Besitzansprüche des Mannes, Dominanz, Kontrolle und Eifersucht, sexuelle Ansprüche. Um Verletzen und Beherrschen, um das Festhalten an patriarchalen Strukturen, in denen Frauen den Männern ‚gehören‘ und in denen sie bestraft werden müssen, wenn sie sich widersetzen“, schreibt die Journalistin und Autorin Simone Schmollack. Häusliche Gewalt ist ein gesellschaftliches Problem.

Was sich dringend ändern muss

Um das vorherrschende Narrativ von Gewalt als privater Problemlage der (weiblichen) Betroffenen herauszufordern, ist es erstens wichtig anzuerkennen, dass häusliche Gewalt kein Klassen- bzw. Migrationsproblem ist. Häusliche Gewalt findet auch an Orten statt, denen ein gewaltvolles Familien- bzw. Beziehungsbild üblicherweise nicht zugeschrieben wird. Allerdings wird in einer Wohnsiedlung ausgeübte häusliche Gewalt von aufmerksamen Nachbar:innen eher wahrgenommen als in einem großen Haus mit Garten. Wenn es allerdings um den Zugang zu Gewaltschutzeinrichtungen und Unterstützungsangeboten geht, spielen Klasse und Herkunft sehr wohl eine Rolle.

Zweitens muss der überwiegenden medialen Darstellung von Gewalttaten als „Beziehungsdrama“ eine geschlechtssensible Berichterstattung entgegengesetzt werden. Die Berichterstattung über den zweifachen Femizid Anfang Juni steht exemplarisch für eine problematische Berichterstattung, die Gewalt als Drama verharmlost und den beiden Opfern ebenfalls Verantwortung für die Tat beimisst: der Ehefrau, weil sie ihren Partner verließ, und ihrer Freundin, weil sie die Ehefrau in ihrer Entscheidung unterstützte. Bewegungen von Betroffenen und Unterstützer:innen wie Ni Una Menos machen weltweit auf dieses Problem aufmerksam.

Neben Hilfsangeboten und Schutzeinrichtungen für Betroffene braucht es drittens über Anlaufstellen zur Gewaltprävention gewalttätiger Männer hinaus Männlichkeitsbilder abseits des Bildes des starken Mannes, der in der Erwerbsarbeit scheinbar alles unter Kontrolle hat und den unterdrückten Frust an der Partnerin auslässt. Häusliche Gewalt ist ein Problem toxischer Männlichkeit. Aus dieser Perspektive eröffnen sich aber auch Möglichkeiten für Männer, die eigenen Probleme zu bearbeiten.

Viertens gehen die Folgen häuslicher Gewalt weit über den vermeintlich privaten Bereich hinaus. So leiden 60 bis 80 Prozent der Betroffenen unter schweren psychischen Traumata, die nicht zuletzt ihren Umgang mit Erwerbsarbeit stark belasten. Hier wäre es wünschenswert, wenn Arbeitgeber:innen Richtlinien zum Umgang mit von häuslicher Gewalt Betroffenen einführen, wie es in den USA und Großbritannien bereits üblich ist. Auch die Arbeiterkammer und die Gewerkschaften wären hier gefragt, als Vorbild voranzugehen und häusliche Gewalt als eines ihrer Themen aufzugreifen.

Schließlich braucht es ein Vielfaches an Finanzierung für Schutzeinrichtungen und das Recht auf eine psychosoziale sowie juristische Begleitung bzw. Beratung. Die Allianz „Gewaltfrei Leben“ fordert eine entsprechende Erhöhung des Budgets des Frauenministeriums von 12 Millionen auf 210 Millionen. Denn wenn weiterhin so wenig finanzielle Mittel in den Gewaltschutz und frauenpolitische Projekte fließen und stattdessen jahrelangen Expert:innen Mittel entzogen werden, wird die „Politik gegen Gewalt“ eine Farce.

Fazit

Was in Zeiten von Corona also besonders sichtbar wird, ist bedauerlicherweise ein ganz alltägliches Problem, das auf patriarchale Dominanzmuster verweist, die uns alle betreffen. Eine Benennung des Problems als gesellschaftliches würde es zumindest auch gesellschaftlich diskutierbar machen. Gleichzeitig stehen wir alle in der Verantwortung, dazu beizutragen, Diskurse und Politiken abzulehnen, die ein abwertendes Frauenbild transportieren. In Zeiten von Corona wird somit ebenfalls sichtbar, dass unsere Solidarität umso mehr gefragt ist.

Anlaufstellen gegen Gewalt

Betroffene können sich unter der Telefonnummer 0800 222 555 an die Frauen-Helpline gegen Gewalt und an einen anonymen Chat auf der Website Halt der Gewalt wenden. Eine Liste von weiteren Anlaufstellen ist hier zu finden.