Die Energiepolitik zählt in Brüssel seit einigen Jahren zu den Politikfeldern mit der höchsten Schlagzahl an Initiativen. Dazu zählen allen voran das Maßnahmenbündel rund um RePower-EU zur Abkehr von der Energieabhängigkeit von Russland, die Reform des Strommarktdesigns und eine Reihe weiterer Verordnungen und Richtlinien, die in den letzten Monaten und Jahren beschlossen wurden. Die nächste Regierung ist gerade auch im Interesse der Konsument:innen gefordert, diese zügig umzusetzen.

Regelungen für Wärme: Es gibt viel zu tun

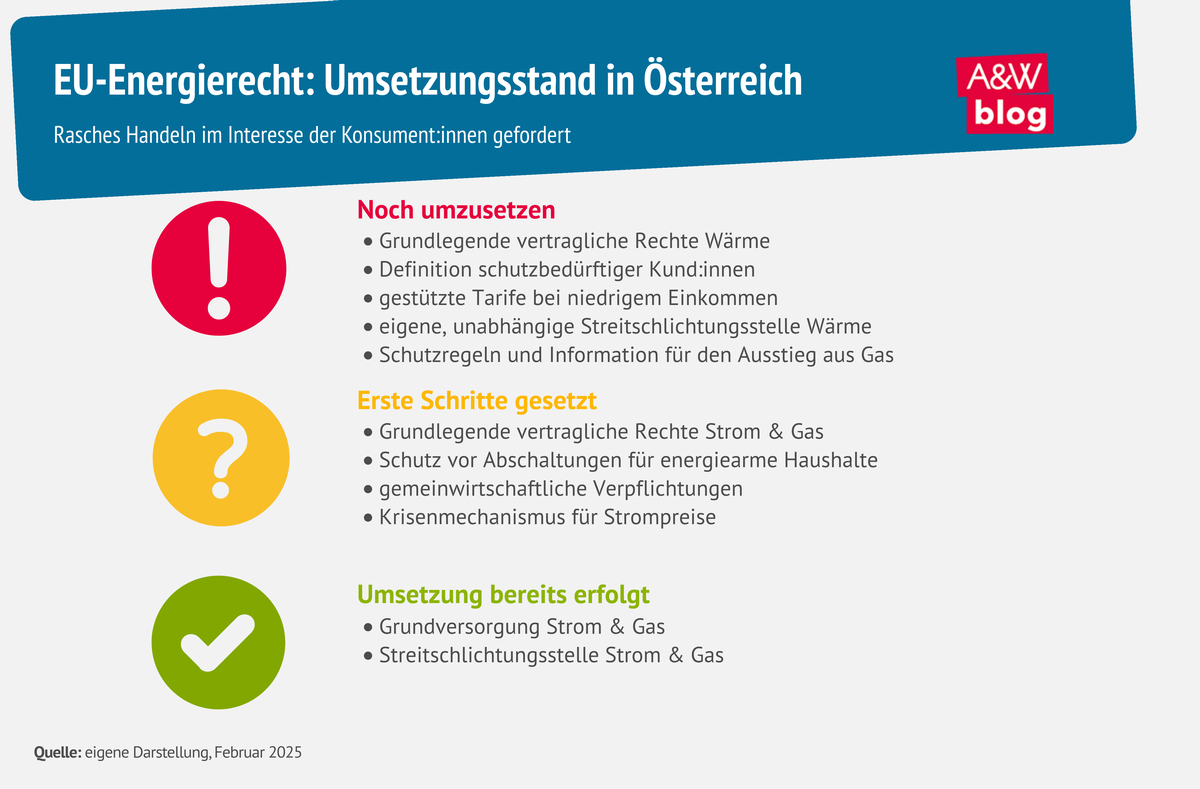

Eine Reihe von bereits beschlossenen energiepolitischen Richtlinien müssen von den Mitgliedstaaten noch in nationales Recht umgesetzt werden. Auch in Österreich steigt der Handlungsdruck bei einigen Gesetzesmaterien:

- Erneuerbare-Energien-Richtlinie (RED)

- Energieeffizienzrichtlinie (EED)

- Strombinnenmarktrichtlinie

- Gasbinnenmarktrichtlinie

Während sich die Konsument:innenrechte für Strom und Gas in vielerlei Hinsicht gleichen, weichen diese Regelungen für Wärme in vielen Bereichen ab. Im Unionsrecht sowie in den jeweiligen österreichischen Gesetzen sind diese im Vergleich zu Strom und Gas weniger stark verankert.

Informations- und Abrechnungspflichten

Sowohl für Strom und Gas als auch für Wärme legen die EU-Richtlinien sogenannte „grundlegende vertragliche Rechte“ fest. Davon umfasst sind etwa Mindestanforderungen an Energielieferverträge und Informationen, die von den Energieanbietern vor Abschluss eines Vertrags bereitgestellt werden müssen. Kund:innen müssen aufgeklärt werden, welchen Preis sie zahlen und wie lange sie allenfalls an den Vertrag gebunden sind. Auch für die Gestaltung der Abrechnungen geben die EU-Richtlinien im Sinne der Transparenz und Vergleichbarkeit Mindeststandards vor.

Im Strom- und Gasbereich sind viele der Vorgaben bereits in den jeweiligen österreichischen Gesetzen enthalten. Weitere Umsetzungen des EU-Rechts wurden in den vor einem Jahr begutachteten Entwurf des Elektrizitätswirtschaftsgesetzes (ElWG) aufgenommen. Derzeit steckt das Gesetz fest, die Umsetzung obliegt einer neuen Regierung bzw. dem Nationalrat mit mittlerweile neuen Kräfteverhältnissen. Auch eine Novellierung des Gaswirtschaftsgesetzes (GWG) steht noch an. In beide Gesetze (ElWG und GWG) muss jedenfalls aufgenommen werden, dass Stromlieferanten mit mehr als 200.000 Kund:innen sowohl Fixpreistarife von mindestens einem Jahr als auch dynamische Tarife anbieten müssen. Im GWG ist die EU-Vorgabe umzusetzen, dass die Gaslieferanten ihre Gaskund:innen rechtzeitig über den geplanten Termin bei der Stilllegung von Gasleitungen informieren müssen. Außerdem sieht die EU-Richtlinie vor, dass Beratungsstellen für den Umstieg auf nachhaltige Heizlösungen eingerichtet werden müssen.

Ein anderes Bild zeigt sich im Bereich der (Fern-)Wärme: Hier gibt es bislang kaum Vorgaben auf nationaler Ebene, die über das allgemeine Wohnrecht bzw. die Konsument:innenschutzbestimmungen hinausgehen. Einzig das HeizKG legt bestimmte Anforderungen an Wärmekostenabrechnungen fest. Diese entsprechen allerdings noch nicht der aktuellen europäischen Energieeffizienzrichtlinie (EED), die eine Stärkung der Rechte von Wärmekund:innen vorsieht. Für die Umsetzung ist immerhin noch bis Oktober 2025 Zeit.

Energiearmut und gestützte Preise

Energiearmut ist auf europäischer Ebene bereits seit der Wirtschaftskrise ab 2008 ein prominentes Thema. In Griechenland und anderen Mitgliedstaaten gab phasenweise jede vierte Person an, ihren Wohnraum nicht mehr angemessen warm halten zu können. Dementsprechend haben sich die EU-Mitgliedstaaten im Rahmen der Governance-Verordnung zur Energieunion geeinigt, im Rahmen der nationalen Energie- und Klimapläne das Thema Energiearmut anzugehen.

Dabei stellt sich zuallererst die Frage, was Energiearmut überhaupt ist und wer davon betroffen ist. Mit Blick auf den jeweiligen nationalen Kontext haben sich die Mitgliedstaaten nämlich dazu verpflichtet, den Begriff „schutzbedürftiger Kunde“ zu definieren und Maßnahmen zum Schutz dieser Personengruppe zu setzen. Für Österreich fehlt die Definition aber bislang, da das Energiearmutsdefinitionsgesetz bislang noch nicht beschlossen wurde.

Die EU-Richtlinien geben den Mitgliedstaaten zudem die Möglichkeit, bei den Strom- und Gaspreisen für von Energiearmut Betroffene „einzugreifen“, also gestützte Tarife anzubieten. Auch wenn diese konkrete Umsetzung in nationales Recht nicht verpflichtend vorgeschrieben ist, handelt es sich dabei um eine wichtige Maßnahme zur Unterstützung der betroffenen Menschen. Sie sollte deshalb von der neuen österreichischen Bundesregierung jedenfalls aufgegriffen werden.

Auch für nicht von Energiearmut betroffene Kund:innen gibt es inzwischen unionsrechtlich die Möglichkeit eines automatischen Krisenmechanismus, der im Fall von Energiekrisen Strompreis-Obergrenzen für Haushalte vorsieht. In Österreich wurden diese Möglichkeiten bisher nicht ausgeschöpft. Für die kommende Bundesregierung empfiehlt sich jedenfalls, die bisherigen Erfahrungen mit der Strompreisbremse zu evaluieren. Damit kann frühzeitig für künftige Krisenzeiten ein verbesserter Unterstützungsmechanismus geschaffen werden.

Schutz vor der Versorgungsunterbrechung

Die Binnenmarktrichtlinien für Strom und Gas umfassen eine verpflichtende Grundversorgung und eine Versorgung letzter Instanz in den Mitgliedstaaten. Damit wird sichergestellt, dass Haushalte weiter einen Energieliefervertrag haben, auch wenn sie beispielsweise aufgrund ihrer Kreditwürdigkeit keinen Anbieter finden. Außerdem wird damit die Energieversorgung garantiert, wenn sich ein Marktteilnehmer vom Markt zurückzieht. Beide Instrumente sind für Strom und Gas bereits zum Teil in Österreich umgesetzt. Für den Fern(Wärme)-Bereich fehlen vergleichbare Schutzbestimmungen allerdings auf nationaler als auch auf EU-Ebene.

Darüber hinaus müssen Mitgliedstaaten energiearme Haushalte vor Stromsperren schützen, etwa in Form von finanziellen Unterstützungen, Schuldenberatung bis hin zu Hilfestellungen für das Energiesparen. Auch hier gibt es für sonstige Formen der Wärme, z. B. Fernwärme, keine entsprechende Bestimmung.

Vorgesehen ist auch, dass Stromunternehmen gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen auferlegt werden können. Diese können sich auf die Versorgungssicherheit, nachhaltige Stromproduktion oder auch auf den Strompreis beziehen. Der Tiroler Landesversorger TIWAG hat sich in seiner Satzung zur „sicheren, kostengünstigen, umweltverträglichen und effizienten Strombelieferung“ als Erster in Österreich zu einer derartigen gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung bekannt.

Möglichkeiten der außergerichtlichen Streitbeilegung

Während für den Strom- und Gasbereich bereits seit 2001 eine Schlichtungsstelle zur außergerichtlichen Streitbeilegung bei der E-Control eingerichtet ist, sieht es im Wärmebereich anders aus: Zwar können sich Konsument:innen an die allgemeine Verbraucherschlichtung bei Problemen wenden. Es fehlt jedoch eine eigene, unabhängige Stelle zur außergerichtlichen Streitbeilegung, die aufgrund der natürlichen Monopolstellung der Anbieter und der Komplexität bei Fernwärme- und Heizkostenabrechnungen umso wichtiger wäre. Schließlich ist ein Haushalt an jenen Fernwärmeversorger gebunden, der das Haus oder die Wohnung versorgt.

Lange To-do-Liste für die kommende Bundesregierung

Die angeführten Punkte sind nur ein Teil der EU-Vorgaben im Energiebereich, die für eine zügige Umsetzung anstehen. Weitere Punkte sind beispielsweise die Dekarbonisierung der Gasversorgung, die Stärkung der Energiegemeinschaften und die Etablierung der Wärmeraumplanung. Dafür braucht es eine Reihe an neuen Gesetzen bzw. Gesetzesnovellen auf nationaler Ebene, allen voran das Erneuerbare-Energien-Beschleunigungsgesetz, das Elektrizitätswirtschaftsgesetz und das Gaswirtschaftsgesetz. Auch für ein Wärme- und Kältewirtschaftsgesetz gibt es dringenden Handlungsbedarf, um die Wärmewende voranzutreiben sowie die Transparenz und Konsument:innenrechte im (Fern-)Wärmebereich auszubauen.

Eine zügige Umsetzung von EU-Vorgaben ist aber nicht nur im Interesse der Haushalte bzw. Konsument:innen in Österreich, sondern auch notwendig, um etwaige Vertragsverletzungsverfahren der EU gegen Österreich und in letzter Konsequenz Strafzahlungen zu vermeiden. Ein schnelles Handeln ist also das Gebot der Stunde für eine neue Bundesregierung.