Hitzewellen, Hochwasser, Dürren – die Klimakrise belastet nicht nur unsere Umwelt, sondern auch die Psyche vieler Menschen. Studien belegen: Menschen, die von Extremwetterereignissen betroffen sind, leiden noch Jahre später unter den emotionalen Folgen. Angesichts der angekündigten Einsparungen bei umweltbezogenen Förderungen und der Abschaffung des Klimabonus stellt sich die Frage, wie ernst es der neuen Bundesregierung mit Klimaschutz und Anpassungsmaßnahmen ist. Diese inkonsequente Politik verstärkt das Gefühl von Ohnmacht und trägt zur Destabilisierung bei.

Die Hochwasserkatastrophe vom September im Osten Österreichs zeigte, dass Extremwetterereignisse zunehmend zur Lebensrealität werden. Bei vielen Menschen weckten diese Erfahrungen Erinnerungen an die Pandemie, als der normale Alltag abrupt unterbrochen wurde. Bewohner:innen in betroffenen Regionen sollten ihre Häuser nicht verlassen, Einrichtungen des täglichen Bedarfs waren nicht mehr erreichbar und Straßen oder öffentliche Verkehrsmittel konnten nicht mehr genutzt werden. Die Traumatologin Brigitte Lueger-Schuster betonte bei einem „Runden Tisch“ im ORF, dass solche Erlebnisse eine zusätzliche emotionale Belastung darstellen – neben anderen Krisen wie der Corona-Pandemie, der Teuerung oder dem Ukraine-Krieg.

Die psychischen Folgen der Klimakrise: akut und langfristig

Psychologisch betrachtet ist der Umgang mit Krisen nichts Neues. Die Klimaerhitzung bringt jedoch eine besondere Dynamik mit sich. Die Forschung zeigt zunehmend, dass die Klimakrise die mentale und emotionale Gesundheit auf vielfältige Weise beeinflusst. Zum einen leiden Menschen, die direkt von Extremwetterereignissen wie Hitze, Stürmen, Dürren, Waldbränden oder Hochwasser betroffen sind. Zum anderen betrifft die Krise auch Menschen, die nicht unmittelbar betroffen sind, aber Unsicherheit, Wut, Resignation und Zukunftsängste erleben.

Internationale Studien belegen, dass Hochwasserkatastrophen zu langanhaltenden psychischen Belastungen führen können. In England litt ein Jahr nach einer Flutkatastrophe mehr als ein Drittel der Betroffenen an Symptomen einer Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS). Die Symptome dieser Folgeerkrankung sind vielfältig und reichen vom wiederholten, schmerzlichen Erinnern und Wiedererleben der erfahrenen Geschehnisse über Ängste, Alpträume bis hin zu körperlichen Symptomen wie Schwindel und Herzrasen. Eine Studie zum Hochwasser in Sachsen 2002 ergab ähnliche Ergebnisse: 23 Prozent der Befragten zeigten PTBS-Symptome, 13 Prozent entwickelten Depressionen und 11 Prozent litten unter Angststörungen. Diese psychischen Folgen traten besonders häufig auf, wenn Betroffene das Gefühl hatten, in Lebensgefahr gewesen zu sein, große private Verluste erlitten hatten oder die Zukunft als zerstört wahrnahmen.

Nicht nur Hochwasser, sondern auch Hitzewellen haben schwerwiegende psychische Auswirkungen. Eine Metaanalyse aus dem Jahr 2021 zeigt, dass das Risiko für psychische Erkrankungen mit jedem Grad Temperaturanstieg um 0,9 Prozent steigt. Zudem erhöhten sich in heißen Sommern die (Not-)Aufnahmen in psychiatrischen Einrichtungen, Aggressivität, Substanzmissbrauch und sogar die Suizidraten.

Auch Menschen, die nicht direkt von Katastrophen betroffen sind, leiden unter der Klimakrise. Eine internationale Studie von 2021 befragte 10.000 Jugendliche und junge Erwachsene, von denen 45 Prozent angaben, dass der Klimawandel ihr tägliches Leben negativ beeinflusst. 75 Prozent empfanden ihre Zukunft als beängstigend. Dieses Gefühl wird als Klimaangst oder „eco-anxiety“ bezeichnet – eine Reaktion, die keine Krankheit darstellt, sondern eine normale Reaktion auf die Bedrohung durch die Klimakrise. Ein weiteres emotionales Phänomen ist die Solastalgie – die Trauer oder Ohnmacht, die Menschen empfinden, wenn sich ihre Umwelt unwiederbringlich verändert. Beispiele sind das Austrocknen von Flüssen, das Verschwinden von Wäldern nach Dürren oder Stürmen und der Verlust vertrauter Landschaften.

Keine Randphänomene: Wer besonders belastet ist

Psychische Belastungen durch die Klimakrise sind kein Randproblem. Zwar gibt es bisher kaum Forschungsergebnisse darüber, welche Bevölkerungsgruppen in Deutschland und Österreich durch die Klimakrise besonders belastet sind, aber in einer repräsentativen Umfrage vom Oktober 2024 gaben 11 Prozent der Österreicher:innen an, bereits von Schäden durch Extremwetterereignisse betroffen gewesen zu sein. Weitere 27 Prozent schätzen die Gefahr durch die Klimakrise als hoch ein. Internationale Studien zeigen, dass Kinder, Jugendliche, ältere Menschen und Personen mit bereits bestehenden psychischen Erkrankungen besonders gefährdet sind. Auch der sozioökonomische Status spielt eine wesentliche Rolle: So leben Geringverdienende häufiger in schlecht geschützten Gebieten wie Hochwasserzonen und verfügen oft nicht über die finanziellen Mittel, um Schäden selbst zu bewältigen oder sich umfassend zu versichern. Eine Untersuchung zu den Überschwemmungen in Deutschland 2021 ergab, dass Haushalte aus den unteren 60 Prozent der Einkommensskala dreimal häufiger von Überflutungen betroffen waren als die oberen 40 Prozent.

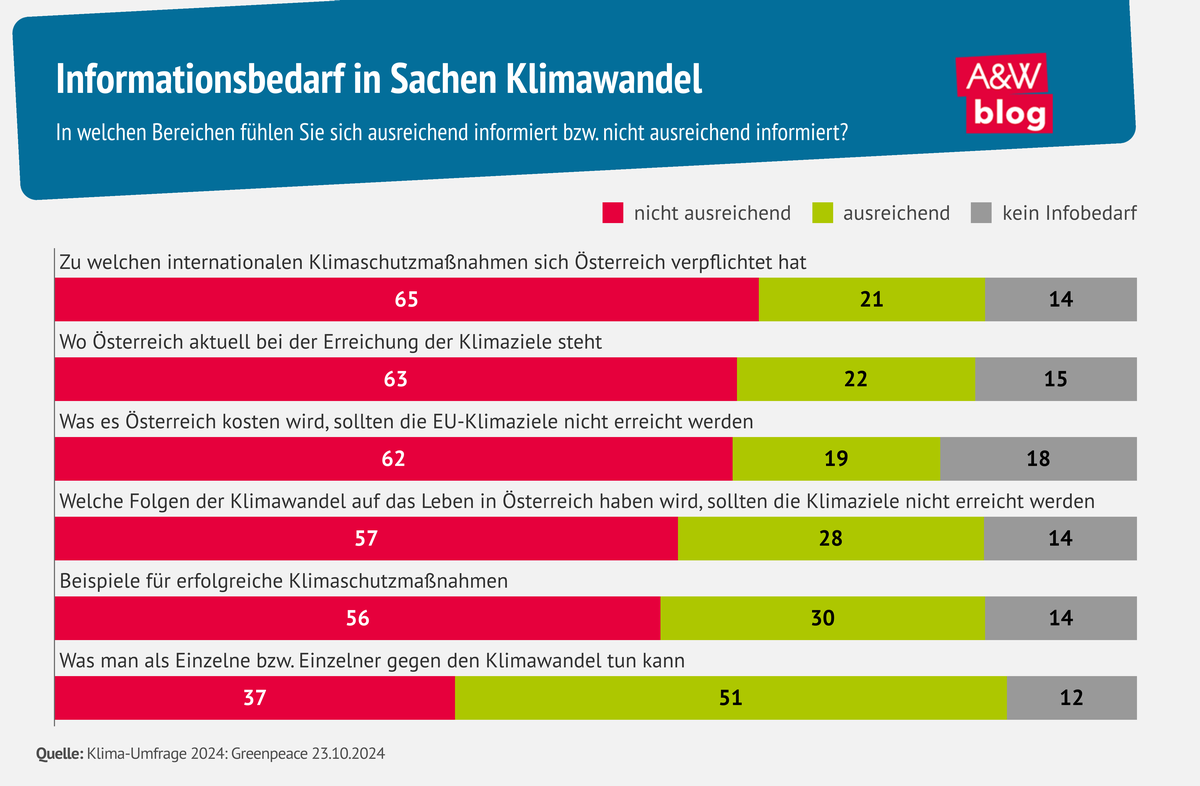

Allein in Österreich, wo 52 Prozent der Bevölkerung entweder jünger als 25 oder älter als 60 Jahre sind, wird deutlich, dass es sich bei den vulnerablen, also besonders verletzlichen Gruppen nicht um eine kleine Minderheit handelt. Auch von Menschen in Gesundheitsberufen, die vermehrt mit klimabedingten psychischen Problemen konfrontiert sind, tragen eine besondere Last. Studien zeigen zudem, dass die Bevölkerung das Risiko verschiedener gesundheitlicher Folgen der Klimaerhitzung unterschätzt.

Maßnahmen für Resilienz: Was wir selbst tun können

Die Australische Psychologische Gesellschaft empfiehlt in einem Leitfaden Maßnahmen, die helfen, klimabedingte psychische Belastungen besser zu bewältigen. Zu den Tipps gehören unter anderem, den eigenen CO2-Fußabdruck aktiv zu reduzieren, den Austausch mit anderen zu suchen, soziale Netzwerke zu stärken und sich über persönliche Sorgen auszutauschen. Auch bessere Strategien im Umgang mit nicht hilfreichen Gedanken werden erläutert und Wege aufgezeigt, wie man besser mit diesen schwierigen Gefühlen umgehen kann. Diese Strategien fördern nicht nur das individuelle Wohlbefinden, sondern tragen auch zur gesamtgesellschaftlichen Resilienz bei. Damit wird auch ersichtlich, dass emotionale Bewältigung und Handeln gegen die Klimakrise Hand in Hand gehen müssen. Wer sich aktiv engagiert, kann ein Gefühl von Kontrolle und Sinnhaftigkeit entwickeln. Auch die Förderung des gesellschaftlichen Zusammenhalts ist essenziell, um die psychische Gesundheit der Bevölkerung zu stärken.

Politische Ignoranz: Fehlende Strategien trotz Dauerkrise

Die Reduktion von klimabezogenen Förderungen und Aussagen, dass die in den letzten Jahren eingeleitete grüne Transformation „geglättet“ und auf ein „normales Maß“ angepasst werden muss, sind starke Signale dafür, dass die Brisanz der Klimakrise von der neuen Bundesregierung nicht erkannt wird. Besonders problematisch ist die Abschaffung des Klimabonus, die Haushalte mit geringen Einkommen am härtesten trifft – gerade jene Gruppen, die Studien zufolge auch psychisch besonders verletzlich gegenüber den Folgen der Klimakrise sind. Bezeichnend ist, dass Ausgleichsmaßnahmen für Landwirtschaft und Unternehmen hingegen unberührt bleiben.

Erheblich kritisch zu beurteilen ist auch die Tendenz, die mit der Klimakrise verbundenen Emotionen als reines Problem der Gesundheitsversorgung zu sehen, statt sie als potenzielle Ressource zu nutzen. Das Robert-Koch-Institut betont, dass eine geeignete Kommunikation erforderlich ist, um Menschen zu motivieren, sich aktiv an der Krisenbewältigung zu beteiligen. Die Mobilisierung emotionaler Energie ist auch politisch relevant: Angst und Wut im Zusammenhang mit der Klimakrise entstehen oft aus einem Gefühl der Ohnmacht. Menschen fühlen sich hilflos, weil die Krise so groß und komplex ist und ihre eigenen Handlungen im Vergleich dazu unbedeutend scheinen. Auch inkonsistente politische Maßnahmen oder das Fehlen klarer, langfristiger Lösungen verstärken das Gefühl, keine Kontrolle zu haben. Dies kann zu Resignation, dem Empfinden von Ungerechtigkeit, aber auch zu Wut auf Institutionen führen, die als untätig wahrgenommen werden. Studien zeigen, dass diese Aspekte demokratiepolitisch bedenklich sind, da sie das Vertrauen in staatliche Institutionen schwächen und Widerstand gegen notwendige Anpassungen und Klimaschutzmaßnahmen hervorrufen können.

Konsequenz und Klarheit: Klimapolitik für Stabilität und Vertrauen

Eine glaubwürdige Klimapolitik, die ökologische Ziele verfolgt und gleichzeitig die soziale Dimension berücksichtigt, ist unverzichtbar, um Ängste und Unsicherheit in der Bevölkerung zu reduzieren. Konsequentes Handeln und klare Kommunikation sind der Schlüssel, um Vertrauen in die Zukunft zu schaffen, wie auch Traumatologin Lueger-Schuster erklärt: „Ich glaube, man muss immer wieder betonen, wie rational es wäre, wenn man wirklich Präventionsmaßnahmen setzen würde. […] Wenn man weiß, es gibt einen Staat, der sich darum kümmert, dass das Leben in einem Rahmen stattfinden kann, der gesundheitsförderlich ist. Und das war der heurige Sommer nicht mehr.“ Diese Notwendigkeit unterstreicht auch die bereits erwähnte Befragung, bei der 81 Prozent der Österreicher:innen angaben, dass es notwendig und sinnvoll ist, dass Maßnahmen gegen den Klimawandel getroffen werden.

Der von der Arbeiterkammer vorgelegte Umbauplan liefert dazu wichtige Impulse. Er stellt die gerechte Verteilung von Verantwortung und Kosten, die Dekarbonisierung und eine sozialverträgliche Transformation ins Zentrum. Doch es wird an der neuen Regierung liegen, diese Pläne umzusetzen und dabei auf allen Ebenen demokratisch zu agieren. Nur durch langfristige Maßnahmen und eine umfassende politische Unterstützung in Verwaltung, Bildung, Gesundheitswesen und Pflege kann verhindert werden, dass Menschen zurückgelassen werden. Das schafft Stabilität und Vertrauen, was notwendig ist, um die psychischen und sozialen Folgen der Klimakrise abzufedern und die Gesundheit und das Wohlbefinden der Gesellschaft zu sichern.

Dieser Beitrag erschien in der Zeitschrift „Wirtschaft und Umwelt“, Ausgabe 4/2024.