Ob Hitze am Bau oder im Spital, Waldbrände und Überschwemmungen, die Klimakrise ist bei uns angekommen. Ihre Auswirkungen zermürben und machen Angst, ihre Bekämpfung wird immer drängender. Aus historischen Vorbildern wie dem „New Deal“ können wir lernen, dass nur ein großer Wurf es ermöglicht, Krisen im Interesse der Vielen abzuwenden. Dafür müssen wir jetzt das Soziale und das Ökologische zusammenbringen. Die Arbeiterkammer Wien zeigt mit ihrem „Plan für den sozialen und ökologischen Umbau“, wie das gelingen kann und dass es dabei auch etwas zu gewinnen gibt: eine Zukunft für die Vielen.

Wir wissen, dass wir in Österreich aufgrund unserer geografischen Lage von der Klimakrise besonders stark betroffen sind. Dennoch wurde es jahrzehntelang verabsäumt, die richtigen Schritte zu setzen. Jetzt ist rasches Handeln notwendig. In Österreich müssen die CO2-Emissionen bis 2030 um 48 Prozent gegenüber dem Jahr 2005 reduziert werden.

Das beschäftigt auch die Arbeiterkammer: Die Klimakrise ist für Arbeiter:innen und Angestellte mittlerweile konstant unter den drängendsten Themen, wie Studien des IFES – Institut für empirische Sozialforschung 2022 belegen. Das Bewusstsein für den Ernst der Lage steigt. Dennoch sind viele Menschen skeptisch gegenüber raschen Veränderungen, weil sie befürchten, zu den Verlierer:innen zu gehören, während Reiche sich rauskaufen können oder sogar profitieren.

Seite an Seite mit den Gewerkschaften hat die Arbeiterkammer den politischen und gesetzlichen Auftrag, „die sozialen, wirtschaftlichen, beruflichen und kulturellen Interessen der Arbeitnehmer:innen zu vertreten und zu fördern“. Dazu gehört auch der Auftrag, die Bedrohung der Lebensgrundlagen ihrer Mitglieder durch die Klima- und Umweltkrise abzuwehren und ein gutes Leben für alle durchzusetzen. Die Arbeiterkammer Wien zeigt, wie das gelingen kann: mit dem Plan für den sozialen und ökologischen Umbau.

Der Umbau betrifft viele Lebensbereiche: Wir müssen Gebäude sanieren und erneuerbare Energien ausbauen, Industrie und Landwirtschaft auf ökologische Produktion umstellen, den öffentlichen Verkehr ausbauen, den Sozialstaat und die öffentliche Infrastruktur stärken. Dabei müssen wir auch Widerstände überwinden, denn Klimapolitik scheitert nach wie vor auch an den Blockierer:innen.

Was wir aus historischen Vorbildern und aktuellen Fehlern lernen können

Wir wissen, dass es mit der alten, rückwärtsgewandten Politik nicht mehr weitergeht. Die herrschende Klimapolitik ist nicht erfolgreich, weil sie auf kleine Veränderungen im „Weiter-wie-bisher“ setzt. Dies zeigt sich an dem moralischen Zeigefinger für die arbeitenden Menschen, während zugleich Reiche mit Privatjets und Yachten die Klimakrise anheizen. An dem Versuch, Verhaltensweisen über Preise zu verändern, wodurch Reiche sich aus der Klimapolitik einfach freikaufen können. An dem Versuch, Konsummuster zu verändern, ohne Alternativen bereitzustellen und sich auch um die Menschen zu kümmern, deren Arbeitsplätze davon abhängen. In Summe: Das Auslagern all dieser Entscheidungen an „die Märkte“, die nicht zu einem koordinierten Ausstieg aus unserer klimaschädlichen Produktions- und Lebensweise führen werden und stattdessen soziale Verwerfungen verursachen. Die herrschende Klimapolitik läuft damit Gefahr, auf dem Rücken der Vielen ausgetragen zu werden, und wird daher zu Recht abgelehnt, wie etwa die Proteste der Gelbwesten in Frankreich gezeigt haben. Das Soziale und das Ökologische werden gegeneinander ausgespielt.

Eines ist klar: Die Klimakrise zu bewältigen und dabei das Leben der Arbeitenden zu verbessern – das geht nur mit einem ganz großen Wurf. Vor dem Hintergrund der aktuellen Krisen und Herausforderungen lohnt sich ein Blick in die Geschichte. Wir können von erfolgreichen Beispielen der Arbeiter:innenbewegung lernen und eine Vorstellung von der Möglichkeit einer fundamentalen Veränderung der Gesellschaft gewinnen. Ein historisches Beispiel ist Franklin D. Roosevelts „New Deal“, der in einer Phase von hoher Arbeitslosigkeit, Dürre, Schwäche der Gewerkschaften und politischer Polarisierung entstand. Wir können daraus lernen, dass es sich lohnt, mit dem „Weiter-wie-bisher“ zu brechen und ein umfassendes Programm durchzusetzen.

Dass ein solcher Reformschub von oben Hoffnung machen und emanzipatorische Kämpfe von unten ermutigen konnte, lag an einigen strategischen Eckpunkten: Er adressierte den „Forgotten Man“ (or Woman) und hatte damit zum primären Ziel, Armut und Arbeitslosigkeit zurückzudrängen und die öffentliche Infrastruktur als Machtbasis der Vielen auszubauen und zu modernisieren. Die Umsetzer:innen zeigten Mut zu Konflikt und Polarisierung, arbeiteten interdisziplinär zusammen und probierten Dinge aus, um daraus zu lernen. Ein Gefühl der Ermächtigung kennzeichnete den historischen New Deal, so stiegen beispielsweise gewerkschaftlicher Organisationsgrad und Zahl der Arbeitskämpfe stark an.

Wie es gelingen kann

Inspiriert vom Vorbild des New Deal fordert die Arbeiterkammer einen sozialen und ökologischen Umbau, der nicht weniger ist als ein Bruch mit dem Bisherigen. Nur durch eine grundlegende Neuausrichtung unserer Wirtschaft können wir unsere Lebensgrundlagen und die der nachfolgenden Generationen sichern. Für die Arbeiterkammer ist klar, dass ein solcher Umbau nur gelingen kann, wenn er von den Vielen getragen wird. Die Interessen der Arbeiter:innen und Angestellten müssen im Zentrum des Umbaus stehen. Die Vision eines „Nach dem Umbau“ zeigt, dass es für die Vielen etwas zu gewinnen gibt.

Wie kann also ein Umbau gelingen, der sozial und ökologisch ist und der auf einen Weg konkret vorstellbarer Maßnahmen leitet, die in eine attraktive Zukunft führen? Das haben wir versucht in allen Politikbereichen zusammenzudenken, in denen die Arbeiterkammer die Interessen der Beschäftigten vertritt. Etwa, wie muss gute Arbeit für die Vielen aussehen, damit unsere Lebensgrundlagen nicht weiter gefährdet werden? Welches Arbeitsrecht brauchen wir in Zukunft, um unsere Arbeitswelt an die kommende Klimaerhitzung anzupassen? Wie muss die soziale Absicherung der arbeitenden Menschen angesichts sich verschärfender Krisen aussehen? Wie bauen wir konkrete Wirtschaftssektoren um und wie finanzieren wir das alles? Und welche Weichenstellungen brauchen wir auf europäischer und internationaler Ebene?

Wenn wir von Roosevelts New Deal lernen möchten, dann muss jeder große Wurf mit konkreten Maßnahmenbündeln unterfüttert werden. Die Soziolog:innen Emma Downling und Lukas Stani nennen das „anknüpfen und verknüpfen“. Um aus dem Gefühl der Lähmung auszubrechen, müssen wir an den unmittelbaren Arbeits- und Lebensrealitäten anknüpfen und sie mit großen gesellschaftlichen Fragen verknüpfen. So ist zum Beispiel die Forderung nach einer spürbaren Reduktion der Arbeitszeit, die wir im Umbauplan aufstellen, eine unmittelbare Antwort auf die steigende Belastung, die Menschen in ihrem Alltag wahrnehmen. Sie lässt sich aber auch mit einer größeren Vision einer gerechteren und nachhaltigen Zukunft verknüpfen, in der wir gesünder sind und mehr Zeit für Familie, Freund:innen oder uns selbst haben und in der unbezahlte Arbeit gerechter verteilt ist. Eine Verkürzung und Neuverteilung der Arbeitszeit ist darüber hinaus ein wichtiger Schritt, um die Wirtschaft von einer Wachstumslogik loszulösen, die einen immer größeren Ressourcenverbrauch bedingt und die Klimakrise befeuert, und ein neues Wohlstandsmodell zu entwickeln, sodass wir nicht mehr hauptsächlich für Profite arbeiten, sondern für die Gesellschaft.

Der Plan der AK für einen sozialen und ökologischen Umbau

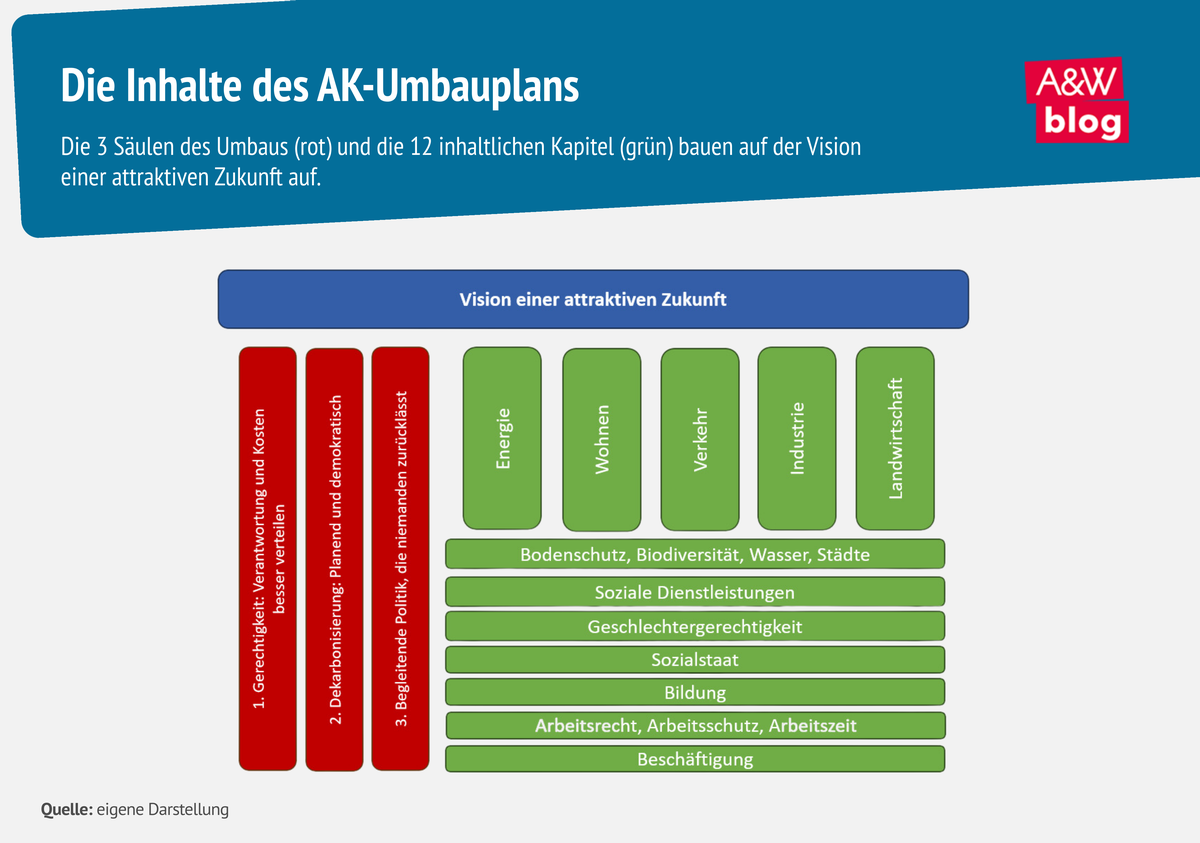

Durch das Anknüpfen an individuelle Erfahrungen der Beschäftigten und das Verknüpfen mit gesellschaftlichen, ökonomischen und politischen Strukturen bieten wir eine umfassende soziale und ökologische Antwort auf die Klimakrise. Der Plan zeichnet das Bild eines Umbaus, der auf drei Säulen basiert:

- Gerechtigkeit: Verantwortung und Kosten müssen besser verteilt werden! Ungleich verteilt sind aktuell sowohl die Verantwortung für die Klimakrise, das Leiden unter ihren Folgen wie auch die Möglichkeit, Klimapolitik überhaupt beeinflussen zu können. Diese dreifache Ungleichheit muss durch Verteilungspolitik sowie ausreichend öffentliche und private Investitionen behoben werden.

- Dekarbonisierung: Kann nur planend und demokratisch gestaltet werden! Der Übergang zu einer klimaneutralen Wirtschafts- und Produktionsweise muss für alle gut bewältigbar sein. Dafür brauchen wir eine aktive Wirtschaftspolitik mit einer Gesamtstrategie und Demokratie auf allen Ebenen, die nicht vor dem Werkstor haltmacht. Wir müssen deshalb die betriebliche Mitbestimmung stärken und ausweiten. Die öffentliche Daseinsvorsorge sorgt für eine leistbare und qualitätsvolle Grundversorgung für alle. Wir müssen sie stärken und die schädlichen Privatisierungen und Liberalisierungen der Vergangenheit zurücknehmen.

- Begleitende Politik: Niemand darf zurückgelassen werden! Der Umbau muss in einer Vielzahl von Politikfeldern begleitet werden, von der Verwaltung über die Bildung bis hin zum Gesundheitswesen und der Pflege, um sicherzustellen, dass niemand zurückgelassen wird. Das betrifft insbesondere die Anpassung an die nicht mehr vermeidbaren Folgen des Klimawandels.

Vom Heizungstausch bis zu Mobilitätsgarantien, von der AMS-Vermittlung bis zur Mitbestimmung bei Produktionsumstellungen, von notwendigen Anpassungen im Arbeitnehmer:innen-Schutz bis zur Aufwertung der Sorgearbeit, von Agrarförderungen bis zum Ökostrom-Ausbau, von Artenschutz und Entsiegelung bis zur Technologiepolitik – all das und noch viel mehr haben über 40 AK-Wien-Expert:innen zusammengetragen und darüber eine breit angelegte Diskussion zwischen Arbeiterkammern, Gewerkschaften und gewählten Vertreter:innen der Beschäftigten geführt.

Das Ergebnis ist der Plan für den sozialen und ökologischen Umbau der AK Wien. Dabei erheben wir nicht den Anspruch, fertige Antworten auf alle auftauchenden Fragen zu haben. Jeder Schritt in die richtige Richtung und im Interesse der Vielen wird neues Wissen und neue Erfahrungen bringen und es damit möglich machen, ein neues Stück des Weges in den Blick zu nehmen. Der Plan ist somit nicht das Ende, sondern der Anfang einer Auseinandersetzung.

Hier geht es zur Website des Umbauplans: https://wien.arbeiterkammer.at/umbauplan

Hier geht es zur Umbauplan-Broschüre: https://emedien.arbeiterkammer.at/resolver?urn=urn:nbn:at:at-akw:g-6692598

Hier geht es zur Langfassung des Umbauplans: https://emedien.arbeiterkammer.at/resolver?urn=urn:nbn:at:at-akw:g-6692583