Die eklatante Kluft zwischen den Einkommen der Vorstände in den großen, börsennotierten Unternehmen Österreichs und der Beschäftigten im Land bleibt einmal mehr bestehen. Dank hoher Bonuszahlungen war 2019 nach 2018 das bislang zweitbeste Gagenjahr für das heimische Top-Management. Damit die Schere in der Krise nicht weiter aufgeht, muss die – 2020 erstmals verpflichtend – zu erstellende Vergütungspolitik für den Vorstand nach einem gänzlich neuen Paradigma ausgerichtet werden.

Klaffende Einkommensschere

Die AK-Studie „Vorstandsvergütung in den ATX-Unternehmen“ vom April 2020 zeigt, dass das Durchschnittsgehalt der Vorstände in den 20 Unternehmen des Leitindex der Wiener Börse (Austrian Traded Index) im Jahr 2019 knapp 1,9 Mio. Euro erreicht: Das ist 57-mal so viel wie das mittlere Einkommen aller Beschäftigten in Österreich. Seit Beginn der AK-Erhebungen im Jahr 2003 war die Schere nur 2018 mit dem Faktor 1:64 größer. Angesichts der herrschenden Wirtschaftskrise drängt sich nicht nur die Frage der Verhältnismäßigkeit auf, sondern auch jene nach der sozialen Verantwortung der Vorstände. So wie die Beschäftigten mit Kurzarbeit und (Corona-bedingt) oftmals erschwerten Arbeitsbedingungen einen wesentlichen Beitrag zur Bewältigung der Krise leisten, müssen sich auch die Vorstände ihrer gesamtgesellschaftlichen und unternehmerischen Verantwortung gewahr sein. Dies gilt besonders für das Management in börsennotierten Unternehmen, die Staatshilfe in Anspruch nehmen. Denn die Inanspruchnahme von staatlichen Maßnahmen zur Liquiditätssicherung steht diametral im Widerspruch zu überzogenen Vorstandsgehältern, die zuletzt maßgeblich von hohen Bonuszahlungen angetrieben wurden.

Halber Bonus

Unternehmen, die auf staatliche Unterstützung zurückgreifen, sollten auf mindestens 50 Prozent der letztjährigen Bonuszahlungen für das Management verzichten. Dies gilt bereits bei der Inanspruchnahme von Direktzuschüssen, Garantien und Direktkrediten, die über die Finanzierungsagentur des Bundes (COFAG) gewährt werden. Diese verpflichtende „Boni-Bremse“ sollte jedoch einheitlich als unverzichtbare Voraussetzung für sämtliche staatliche Maßnahmen gelten, wie z. B. bei Kurzarbeit oder beim Unterstützungsprogramm der Österreichischen Kontrollbank für Exportunternehmen („Sonder-KRR“). Bei Eigenkapitalbeteiligungen, die ein höheres Risiko für den Staat mit sich bringen, muss die Messlatte noch höher liegen: In Anlehnung an die sogenannten Governance-Voraussetzungen im „Befristeten Rahmen für staatliche Beihilfen zur Unterstützung der Wirtschaft angesichts des Ausbruchs von COVID-19“ der EU-Kommission soll für die Dauer einer staatlichen Beteiligung (bis zur Rückzahlung von mindestens 75 Prozent) eine Beschränkung der Vorstandsvergütung gelten: Für börsennotierte Unternehmen in Österreich sollte hier als Richtschnur die Grenze der steuerlichen Absatzbarkeit und damit eine Beschränkung der Managergehälter bei 500.000 Euro eingezogen werden. Zudem muss es ein Verbot von Bonuszahlungen sowie anderer variabler oder vergleichbarer Vergütungselemente geben.

Nachhaltige Ziele

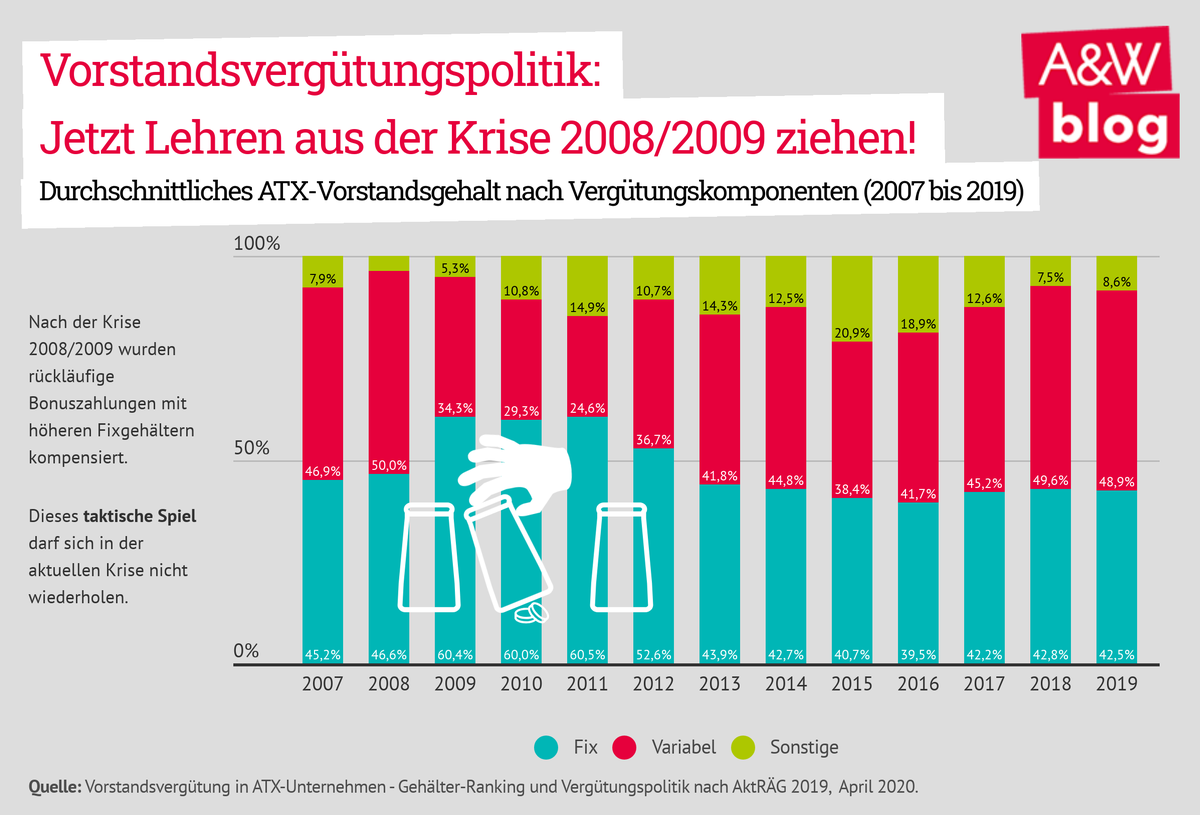

Bei der kritischen Diskussion der herrschenden Vorstandsvergütungspolitik geht es neben der Höhe bzw. der Angemessenheit im Kern um die bedeutende Frage, nach welchen Prinzipien ManagerInnen (unter 78 ATX-Vorständen sind im Juni 2020 lediglich fünf Frauen vertreten) ihr Unternehmen steuern: D. h. welche quantitativen, qualitativen, strategischen oder individuellen Ziele wurden vonseiten des Aufsichtsrats für die Vorstände definiert? Wesentlich ist darüber hinaus, welches Gewicht der Zielerreichung und damit dem Bonus beigemessen wird: Bezogen auf das Jahr 2019, stammt ein Anteil von 42,5 Prozent aus dem Fixgehalt, das unabhängig von der Zielerreichung fließt; weitere 8,6 Prozent steuern die sonstigen Gehaltsbestandteile (wie Abfindungen, Pensionen, Sachbezüge etc.) zur Gesamtvergütung bei. Fast die Hälfte (48,9 Prozent) trägt somit bereits die variable Vergütung und damit die „klassische“ Bonuszahlung zur Gesamtvergütung bei. Dabei zeigt sich, dass die Bonuszahlungen fast zur Gänze vom finanziellen Erfolg des Unternehmens abhängig sind. Es dominieren also „harte“ Bonusziele wie die Steigerung des Jahresüberschusses oder des Aktienkurses. An zukunftsweisenden Zielen wie den Sustainable Development Goals (SDGs), den europäischen Klima- und Energiezielen 2030 an Innovation und Diversität, an Aus- und Weiterbildung der Beschäftigten oder an der Steigerung der Anzahl von Frauen in Führungspositionen werden Vorstände bis heute nicht gemessen. Dies bestätigt Michael Schaumann von Stanton Chase, einem auf höchste Führungsebenen spezialisierten Headhunter: „Die Vergütung richtet sich derzeit tatsächlich zu wenig nach strategischen und nachhaltigen Zielen, sondern überwiegend nach finanziellen Kriterien.“

Gefinkelte Entlohnungstaktik

In der Krise hätte die Dominanz von Finanzkennzahlen ausnahmsweise sogar etwas Gutes: Im Grunde könnte man nämlich davon ausgehen, dass sich – unter der Annahme einer unerfreulichen Ertragsentwicklung – die Boni und damit die Vorstandsvergütung insgesamt automatisch reduzieren. Doch sicher ist das nicht, wie die Erfahrungen nach der letzten Finanz- und Wirtschaftskrise zeigen: Im Krisenjahr 2009 lag der Anteil des fixen Teils am durchschnittlichen Vorstandsgehalt bei 60,4 Prozent, 2008 waren es noch 46,6 Prozent; das „Krisengehalt“ machte knapp eine Million Euro aus. Schon 2011 erreichte die Vorstandsvergütung mit 1,3 Mio. Euro wieder das Vorkrisenniveau – 60,5 Prozent stammen dabei noch immer aus fixen Bestandteilen. Von 2008 auf 2011 wurden die Fixgehälter um 29,5 Prozent angehoben, auch sonstige Gehaltsbestandteile haben zugenommen, während Bonuszahlungen um mehr als die Hälfte gesunken sind. Diese Entlohnungstaktik – also die Auswahl der Vergütungsinstrumente je nach Opportunität – darf sich jetzt nicht wiederholen.

Erstmalige Abstimmung

Dem weiteren Auseinanderdriften der Einkommen muss gegengesteuert werden: Ob ein neues Gesetz Abhilfe schaffen kann, wird sich zeigen. Erstmalig kommt heuer nämlich für börsennotierte Gesellschaften das Aktienrechtsänderungsgesetz (AktRÄG 2019) zur Anwendung, das zum einen den Aufsichtsrat mit der Erstellung einer Vergütungspolitik für den Vorstand beauftragt und zum anderen die Aktionäre über diese Vergütungspolitik abstimmen lässt. Die – mit Spannung erwarteten – Vergütungspolitiken könnten zwar Corona-bedingt im Rahmen der diesjährigen Hauptversammlungen eher in den Hintergrund rücken, dürften aber dennoch nicht ohne Brisanz sein: Bis Ende Juni hatten aufgrund der Corona-Maßnahmen zwar erst rund ein Drittel und damit sieben der 20 ATX-Unternehmen ihre Hauptversammlungen abgehalten, ein erster Trend lässt sich aber trotzdem bereits ablesen: Zwar haben sämtliche vorgelegte Vergütungspolitiken durchwegs die notwendige Mehrheit erhalten, die Zustimmung ist jedoch beispielsweise bei der Schoeller Bleckmann Oilfield Equipment AG oder bei der Wienerberger AG mit jeweils rd. 70 Prozent vergleichsweise niedrig ausgefallen. Wobei sich Aktionäre erfahrungsgemäß meist weniger an der Höhe der Managergehälter als an der mangelnden Transparenz der Vergütungskriterien stoßen.

Angemessene Relation

Prinzipiell ist der Aufsichtsrat in der Pflicht, für eine angemessene und nachhaltige Ausrichtung sowie die „richtigen“ Anreizkriterien in der Vorstandsvergütung zu sorgen. Der Aufsichtsrat in börsennotierten Gesellschaften erhält durch die Gesetzesänderung noch mehr Verantwortung, und es kommt entscheidend darauf an, wie er diese nützt, unterstreicht Regine Siepmann von der Unternehmensberatung hkp. So müssen laut neuer Regulative ab 2020 nichtfinanzielle Leistungskriterien z. B. in den Bereichen Umwelt, Soziales, Gesellschaft und Beschäftigung berücksichtigt werden. Neben einer verstärkten Steuerung nach langfristigen Nachhaltigkeitszielen ist zu erläutern, wie Vergütungs- und Beschäftigungsbedingungen der ArbeitnehmerInnen in der Vergütungspolitik für den Vorstand berücksichtigt werden. Der Gesetzgeber lässt bedauerlicherweise offen, in welcher Form dies zu erfolgen hat. Diese Lücke muss der Aufsichtsrat in der praktischen Umsetzung schließen, indem eine angemessene Relation („Manager to Worker Pay Ratio“) zwischen der Vergütung des Vorstands und der Belegschaft festzulegen ist. In den bislang zur Abstimmung vorgelegten Dokumenten zur „Vergütungspolitik für 2020 bis 2024“ nimmt darauf nur ein Unternehmen Bezug: Es handelt sich dabei um den Leiterplattenhersteller AT&S AG. Dort wird die „Manager to Worker Pay Ratio“ in der Vergütungspolitik 2020 veröffentlicht, die Anfang Juli der Hauptversammlung zur Abstimmung vorgelegt wird. Der Faktor beläuft sich, bezogen auf sämtliche Vorstandsmitglieder zum Durchschnitt der MitarbeiterInnen in Österreich, auf 1:11, in Relation zum CEO liegt der Quotient bei 1:16. Die Veröffentlichung dieses „Angemessenheitsfaktors“ muss für alle börsennotierten Unternehmen „Best Practice“ werden.

Fazit

Im Schatten der gegenwärtigen Wirtschaftskrise, die in letzter Konsequenz die Verteilungsfrage stellen wird, braucht es bei der Festlegung der Vergütungsinstrumente Angemessenheit, Transparenz und Nachhaltigkeit: Auf diese drei Säulen muss die „Vergütungspolitik für den Vorstand“ bauen. Mit der diesjährigen erstmaligen Erstellung dieser Vergütungspolitik, die für die Jahre 2020 bis 2024 gelten soll, ist ein deutliches Signal für gesellschaftlichen Zusammenhalt zu setzen und damit insbesondere auf das Lohn- und Gehaltsgefüge der MitarbeiterInnen Bedacht zu nehmen. Die neu zu etablierenden Vergütungssysteme müssen zudem sicherstellen, dass sich Krisenfolgen wie Ertragsrückgang tatsächlich in der Vorstandsgage niederschlagen und zum anderen verhindern, dass Einbrüche bei den Bonuszahlungen durch höhere Fixgehälter kompensiert werden. Die aktuelle Krise zeigt anschaulich, dass es höchst an der Zeit ist, dem Management Ziele in den Bereichen Soziales, Gesellschaft, Umwelt und Beschäftigung zu setzen. Dazu sollten beispielsweise Zielvereinbarungen zählen, die die MitarbeiterInnen in den Fokus stellen, wie die Sicherung von Arbeitsplätzen oder auch die Gestaltung von Arbeitsbedingungen wie Gesundheit und Sicherheit. Damit es nicht bei reiner Symbolik bleibt, sollte der Gesetzgeber vorsehen, dass Bonuszahlungen wenigstens zu einem Drittel an nicht-finanzielle Zielvereinbarungen anknüpfen.