Seit 2014 ist Spaniens Wirtschaft wieder im Aufwind – nach einer doppelten Rezession, die gegenüber 2008 zu einem BIP-Rückgang von 7,8 % führte. In den letzten drei Jahren betrug das Wirtschaftswachstum allerdings wieder jeweils über 3 %, sodass 2017 das Vorkrisenniveau übertroffen werden konnte. Trotzdem kommt dieser Aufschwung bei der Mehrheit im Land nicht an.

Ausschlaggebend ist vor allem die Wirtschaftspolitik, die zu einer deutlich anderen Verteilung der erwirtschafteten Leistung führte. Damit alle am Aufschwung teilnehmen können, benötigt es jetzt eine Überarbeitung der Arbeitsmarktreformen und eine Stärkung der Verhandlungsmacht der ArbeitnehmerInnen, indem die sektoralen Kollektivverträge wieder gestärkt werden.

Die spanische Wirtschaftskrise hat sich vor allem auf die Beschäftigung und die Einkommensverteilung gravierend ausgewirkt. Ende 2017 wird es gegenüber 2007 um 1,9 Mio. Arbeitsplätze (in Vollzeitäquivalenten) weniger geben. Während die Gewinne um real 4,7 % höher sein werden als vor der Krise, werden die ArbeitnehmerInnenentgelte um lediglich 0,3 % höher sein. Die Lohnquote geht damit weiter zurück.

Hohe Arbeitslosigkeit geht nur langsam zurück

Dass die wirtschaftliche Erholung nicht bei allen ankommt, zeigt sich auch am relativ langsamen Rückgang der Massenarbeitslosigkeit und dem steigenden Anteil der Langzeitarbeitslosigkeit. Die Zahl der Arbeitslosen – aktuell noch mehr als 3,7 Mio. Menschen – ging gegenüber ihrem Höchststand 2013 zwar um beachtliche 2,2 Mio. zurück, zum Teil aber auch nur deshalb, weil es heute um 400.000 aktiv Erwerbstätige weniger gibt. Mit einer Arbeitslosenquote von 16,4 % liegt Spanien immer noch auf dem vorletzten Platz in der EU bzw. um 7,8 % über dem Durchschnitt der Eurozone.

Ein wesentlicher Grund für die – trotz vier Jahren mit relativ gutem Wirtschaftswachstum – nach wie vor schlechte Arbeitsmarktlage ist, dass der Aufschwung diesmal weniger stark ausfällt als jene nach den letzten größeren Krisen. Dies ist wiederum auf die Wirtschaftspolitik – im speziellen die Budgetpolitik – zurückzuführen, die den Schuldenabbau zulasten von Investitionen und der Arbeitsmarktpolitik priorisierte. Auch fehlte die Unterstützung der Mitbestimmung in den Unternehmen oder der Erhalt qualitativ hochwertiger Produktion.

Das Wachstum war aber nicht nur schwächer als in vergangenen Aufschwüngen, sondern auch exportlastiger. Nachdem der Exportsektor allerdings auf relativ wenige Großunternehmen konzentriert ist (auf weniger als 4 % der exportierenden Firmen entfällt 90 % des Exportumsatzes), die eher kapitalintensiv und damit beschäftigungsschwach sind, ist auch die Verteilung des Wachstums stärker konzentriert. Zudem ist zu bedenken, dass diese Unternehmen weniger Steuern zahlen (ihr effektiver Steuersatz liegt bei nur 7 % bzw. rund der Hälfte von jenem der Einzelunternehmen).

Ein besonderes Problem ist die Langzeitarbeitslosigkeit, die während der Krise stark angestiegen ist. Zwar geht sie seit 2015 wieder zurück, aber ihr Niveau bleibt sehr hoch: Die Hälfte der Arbeitslosen ist über ein Jahr arbeitslos (+27 Prozentpunkte gegenüber 2007), mehr als ein Drittel sogar schon länger als zwei Jahre (eine Verdreifachung gegenüber 2007). Damit einher geht ein wachsender Anteil jener Personen, die aus der Arbeitslosenversicherung gar keine Leistungen mehr bekommen. Trotz zunehmender Arbeitslosigkeit wurden sowohl Arbeitslosengeld als auch die aktive Arbeitsmarktpolitik ab 2012 gekürzt – im Budget 2017 waren drei Milliarden Euro weniger vorgesehen als 2010 noch ausgegeben wurde.

Die Ungleichheit lässt nicht nach

Der rezente Rückgang der Arbeitslosigkeit ermöglichte zwar eine merkliche Reduktion der Armut in Spanien, nicht aber der Ungleichheit. Gründe sind die raschere Erholung der stärker konzentrierten Kapital- und Gewinneinkommen, der starke effektive Rückgang der Arbeitslosenunterstützung, der Anstieg prekärer Beschäftigung (sowohl punkto Entlohnung als auch hinsichtlich Stabilität und Stundenausmaß) sowie die generell asymmetrische Teilhabe der Lohnabhängigen an der wirtschaftlichen Erholung. Es lässt sich damit festhalten, dass die auf Prekarisierung als Mittel zur Beschäftigungsförderung fokussierte Politik der Regierung weder die Ungleichheit reduzieren noch die Krise lösen konnte.

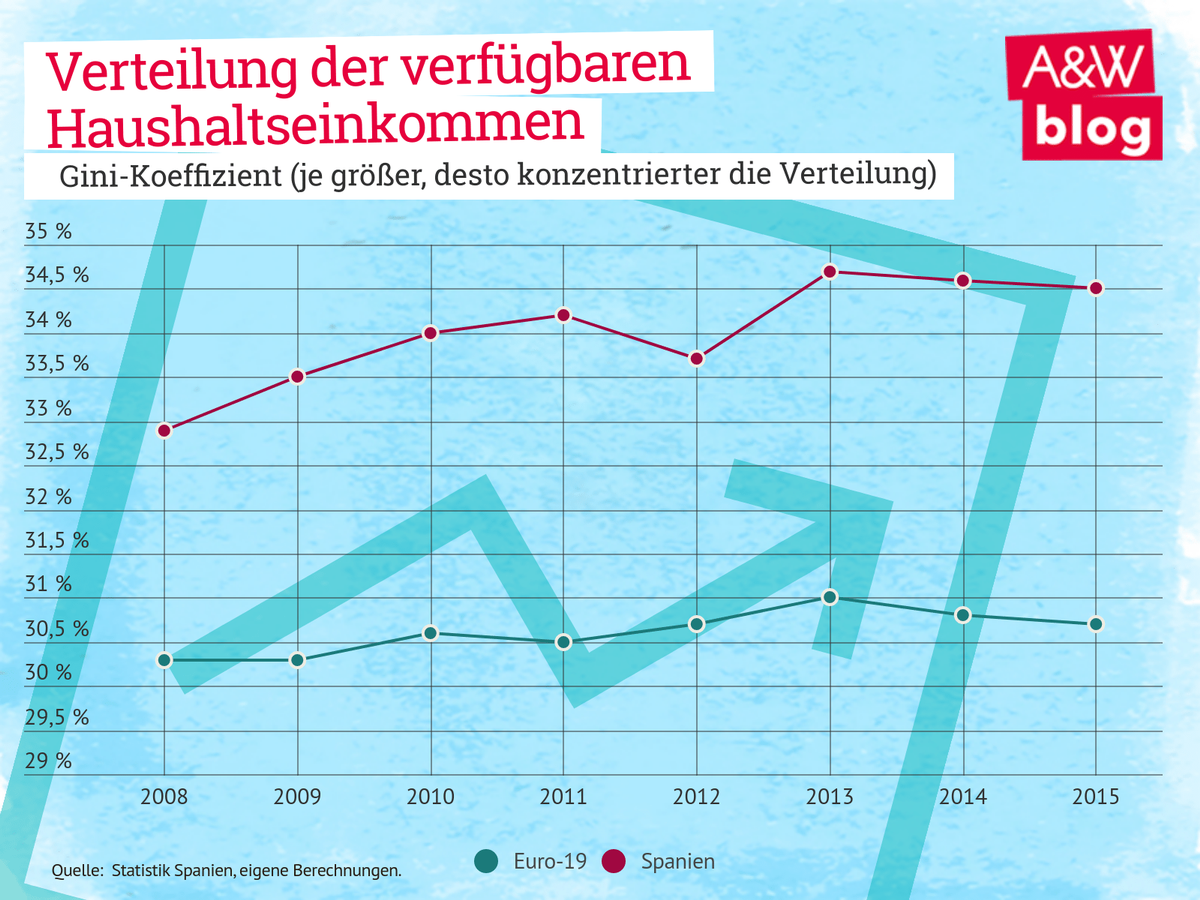

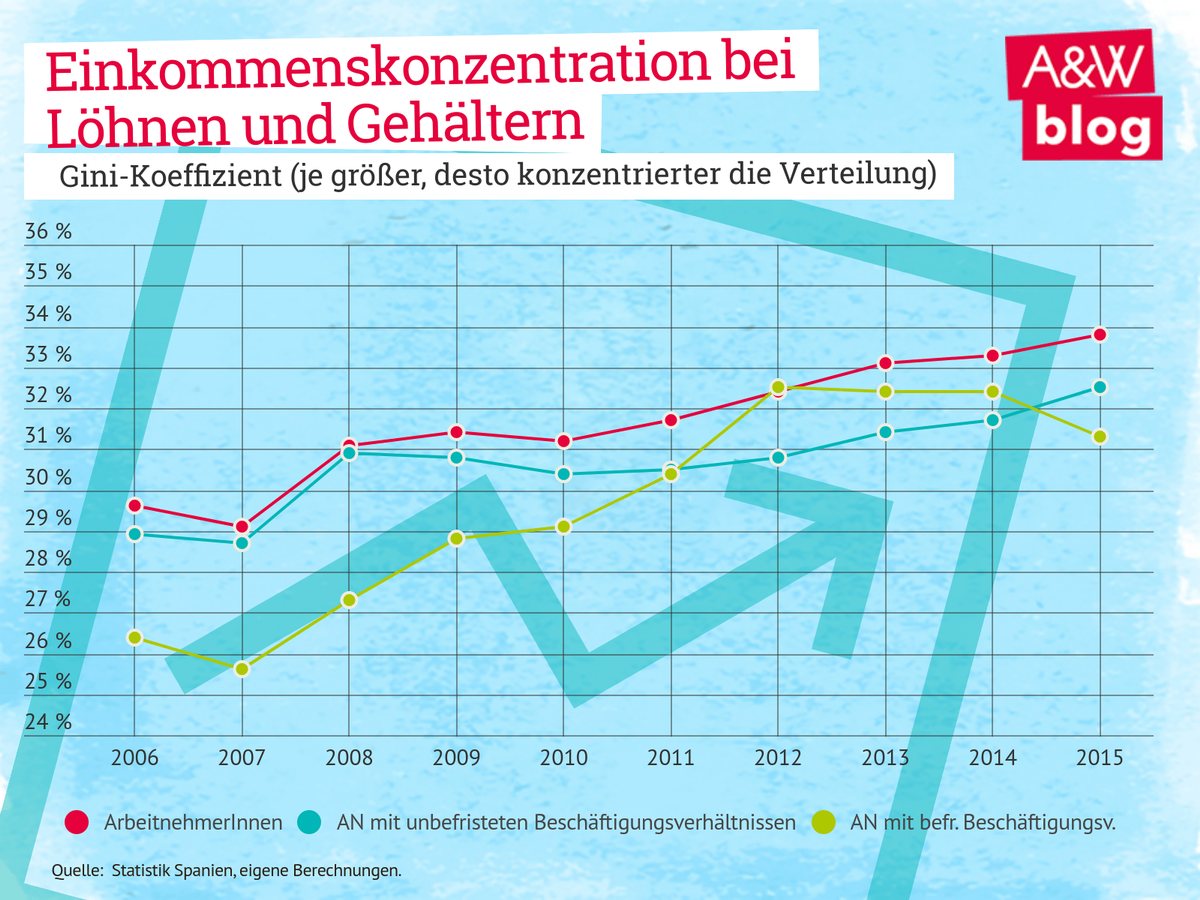

Die Ungleichheit gemessen am Gini-Koeffizienten der verfügbaren Haushaltseinkommen hat 2013 einen historischen Höchststand erreicht. Auch wenn die Ungleichheit in Spanien immer schon höher war als im Durchschnitt der anderen Länder der Eurozone, öffnete sich die Schere mit der stärkeren Krise sowie der einseitigen Wirtschaftspolitik weiter. Spanien hatte von den von der Krise besonders stark getroffenen Ländern den höchsten Anstieg zu verzeichnen und wurde so zu einem der ungleichsten Länder in der EU (neben Lettland, Rumänien, Litauen und Bulgarien). Die zunehmende Prekarisierung der Arbeit und die Erosion der Verhandlungsmacht der ArbeitnehmerInnen – beides ausgelöst durch die letzten Arbeitsmarktreformen – sind weitere zentrale Faktoren dafür, dass das Wachstum nicht inklusiv war. Einerseits partizipieren die Beschäftigten insgesamt weniger an den Zugewinnen der Unternehmen, andererseits konzentriert sich aber auch die Verteilung der Löhne selbst.

Im Unterschied zur Ungleichheit der Haushaltseinkommen, die seit 2013 nicht mehr zunimmt, steigt die Ungleichheit zwischen den ArbeitnehmerInnen auch im Aufschwung weiter an. Die interne Lohnabwertung bzw. die Verschlechterung der Arbeitsbedingungen haben die unteren und mittleren GehaltsempfängerInnen in der Krise stärker getroffen, während die BezieherInnen höherer Lohneinkommen vom Aufschwung eher profitieren. Die Zunahme von Teilzeit oder von Befristungen kann den Anstieg der Lohnungleichheit kaum erklären (paradoxerweise geht bei letzteren die Ungleichheit sogar zurück), da es gerade die ganzjährig Vollzeitbeschäftigten sind, wo sie steigt. Die verallgemeinerte interne Lohnabwertung und die zunehmend prekäre Beschäftigung stehen in einem engen Zusammenhang mit der Schwächung der Verhandlungsmacht der ArbeitnehmerInnen durch die Arbeitsmarktreform 2012 – dafür wurde diese gemacht. Die französische Arbeitsmarktreform wiederholt die spanische Entwicklung in Richtung Prekarisierung der Arbeitsbedingungen durch Schwächung der individuellen und kollektiven Verhandlungsmacht der ArbeitnehmerInnen. In einigen Punkten werden die spanischen Reformen reproduziert, in anderen gehen sie sogar darüber hinaus. Es wäre jedenfalls nicht überraschend, wenn es auch noch in weiteren Ländern Versuche geben wird, im Namen der Wettbewerbsfähigkeit das Arbeitsrecht sowie die Verhandlungsmacht zu schwächen. Dem gilt es europaweit entgegenzuarbeiten. Dieser Beitrag wurde von Georg Feigl überarbeitet und übersetzt. Er basiert auf einem kleinen Teil der aktuellen Budgetanalyse der volkswirtschaftlichen Abteilung der CCOO.

Arbeitsmarktreformen treiben Ungleichheit

Die Beschäftigung ist heute prekärer als vor der Krise

Erosion der Verhandlungsmacht der ArbeitnehmerInnen

Spanien als Modell für Frankreich und die Eurozone im Allgemeinen?