Über die Geschlechterunterschiede in den Gesundheitsberufen und in der informellen Pflege kann man nur bei völliger Ignoranz hinwegsehen – Berufsangehörige und pflegende Angehörige sind klar überwiegend Frauen. Bessere Arbeitsbedingungen in den Gesundheitsberufen und Unterstützung für pflegende Angehörige verbessern insbesondere auch die Lebensbedingungen von Frauen.

Wer schafft die Arbeit?

„Wer schafft die Arbeit?“ Diese banale Frage von Sozial- und Arbeitsministerin Beate Hartinger-Klein in der Nationalratsdebatte über den Karfreitag am 27. Februar 2019 erweist sich als symbolträchtig für die derzeitigen politischen Verhältnisse. Außerdem verhalf der Satz der Sozialministerin wohl zu über ihre Amtszeit hinausgehender Berühmtheit. Beantwortet hat sie die Frage jedenfalls völlig einseitig, indem sie den Begriff „Wirtschaft“ mit Unternehmensleitungen gleichsetzte.

Wenn es darum geht, wer Arbeitsplätze generiert, ist völlig klar, dass der Begriff „Wirtschaft“ sich nicht auf UnternehmerInnen allein, sondern auf die gesamte Volkswirtschaft – inklusive der ArbeitnehmerInnen und der VerbraucherInnen – beziehen muss.

Richtet sich die Frage aber danach, wer die Arbeit leistet, ist die Antwort wiederum eine andere. Rückt man nämlich das zu bewältigende Arbeitspensum in den Fokus, lautet die einzig mögliche Antwort darauf: „Die ArbeitnehmerInnen, tagein, tagaus, mittlerweile bis zu 60 Stunden in der Woche.“ Fragt man nun, wer die Arbeit im Gesundheitswesen und in der Langzeitpflege leistet, sind es vor allem Frauen, wenn es um dieses Berufsspektrum geht. Aber auch die unbezahlte häusliche Betreuung und Pflege übernehmen in großer Mehrheit Frauen. Frauen arbeiten überwiegend in einem Sektor, der von persönlichen Dienstleistungen gekennzeichnet ist.

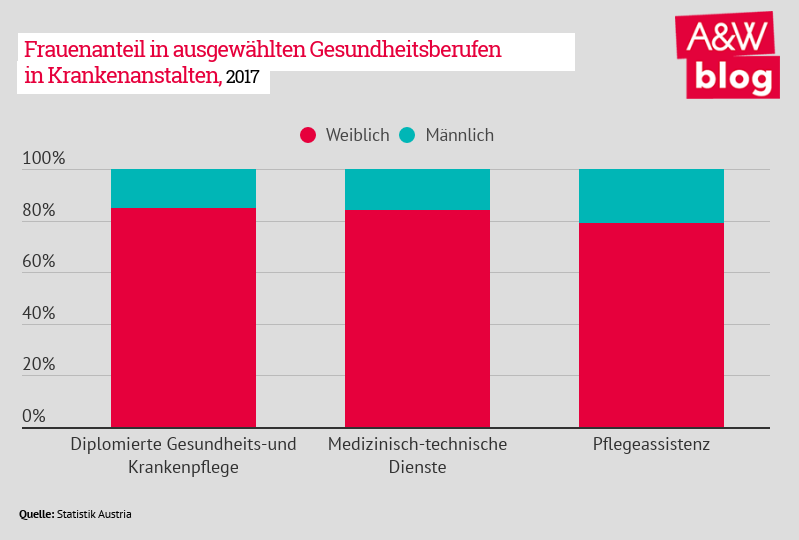

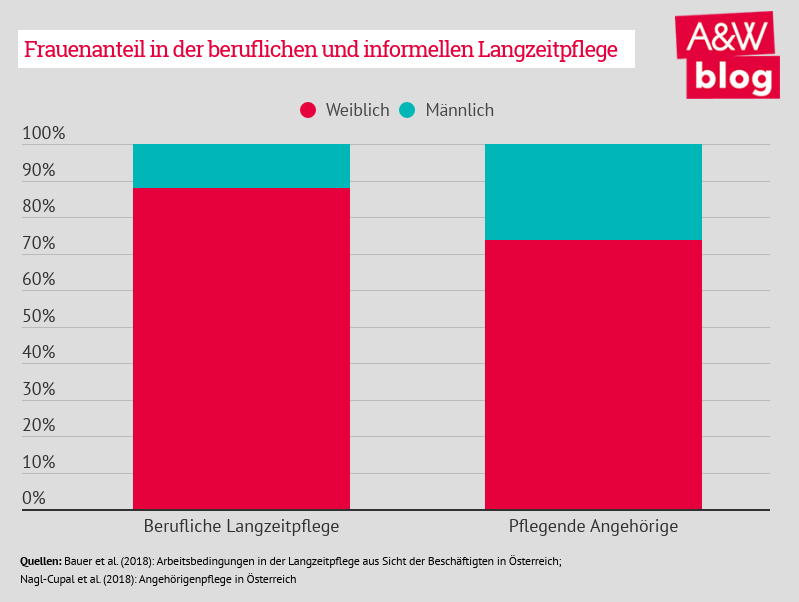

Dazu ein paar Zahlen: 85 Prozent der diplomierten Pflegekräfte, 84 Prozent der Berufsangehörigen der medizinisch-technischen Dienste und 79 Prozent der Berufsangehörigen in den Pflegeassistenzberufen in Krankenhäusern sind Frauen. In der Langzeitpflege sind es 88 Prozent; bei den pflegenden Angehörigen 73 Prozent.

Ohne Frauen geht es also nicht. Einem Gedankenexperiment „Was wäre, wenn alle Frauen in Gesundheitsberufen oder mit informellen Pflegeaufgaben für einen Tag ihre Arbeit niederlegen würden?“ wollen wir da lieber nicht folgen. Dass man für gute Rahmenbedingungen aufstehen und kämpfen muss, erstaunt angesichts dieser wertvollen und wichtigen Tätigkeit. Der große Arbeitseinsatz sowohl professionell als auch informell wird jedoch nach wie vor mit systematischen Nachteilen gedankt – Gender Pay Gap, eingeschränkte Karrieremöglichkeiten und in der Folge geringe Pensionen bis hin zur Altersarmut. Gerne und oft werden Berufsangehörige der Gesundheitsberufe und Angehörige, die unbezahlte Sorgearbeit leisten, als HeldInnen dargestellt. Die inszenierte Überhöhung findet allerdings keine Entsprechung in Form von angemessener Entlohnung oder Entlastung durch verbesserte Arbeitsbedingungen. Jedenfalls, so ist man sich vielerorts sicher, wird die Tätigkeit mit Herz und viel Liebe verrichtet. Der Kern des Problems wird somit auf den Punkt gebracht: Die Privatheit klebt regelrecht an diesen Berufsbildern. Vielfach hält sich die Meinung, pflegen könne eh jede, die lieb und nett ist. Viele hochqualifizierte Frauen aus den Gesundheitsberufen, insbesondere aus der Pflege, klagen über dieses Bild. Denn viele der „gefeierten Heldinnen“ haben den Eindruck, immer mehr gegen schwierige Umstände ankämpfen zu müssen, statt für Lebensqualität der begleiteten Menschen sorgen zu können. Personalmangel, Unterbesetzung, horrende Arbeitszeiten, mangelnde Vereinbarkeit: Das ist alles nicht neu, und die Politik gibt auch vor, sich der Thematik anzunehmen. Sonntagsreden sind Montag früh jedoch bereits vergessen, und auf konkrete Veränderungen im Berufsalltag hofft man bislang vergeblich. Bessere Arbeitsbedingungen in den Gesundheitsberufen führen daher direkt zu besseren Lebensbedingungen für Frauen. Am 26. Februar wies der „Equal Pay Day“ auf die eklatante Einkommensungleichheit zwischen Frauen und Männern hin. Die Statistik Austria führt als einen der Hauptfaktoren zur Erklärung dieses Unterschieds die Branche an. Frauen sind demnach viel häufiger in Dienstleistungsberufen tätig, die allgemein schlechter bezahlt sind. Gesundheitsberufe sind ein Paradebeispiel dafür. Auch die Arbeitszeit ist in mehrfacher Hinsicht eine große Baustelle. Die Einhaltung des vereinbarten Arbeitszeitausmaßes ist maßgeblich für die Zufriedenheit im Beruf. Diese ergibt sich vermutlich auch aus dem Ausmaß der Möglichkeit, Beruf und Familie vereinbaren zu können. Diese Doppelbelastung betrifft wiederum vorwiegend Frauen – als wäre Vereinbarkeit ausschließlich ihre Aufgabe. Studienergebnisse für die Langzeitpflege bestätigen die Annahme, dass Haus- und Familienarbeit überwiegend von Frauen geleistet wird. 63 Prozent der weiblichen Befragten gaben an, mindestens elf Stunden pro Woche dafür aufzuwenden. Bei den männlichen Befragten waren es hingegen nur 43 Prozent. Das hohe Ausmaß der Sorgetätigkeit neben der beruflichen Tätigkeit ist auch ein Indiz dafür, dass viele Beschäftigte sich für eine Teilzeiterwerbsarbeit entscheiden – wie zum Beispiel 68 Prozent der in der Langzeitpflege beschäftigten Frauen. Frauen, die zu Hause unbezahlt ihre Angehörigen betreuen und pflegen und gleichzeitig erwerbstätig sind, sind besonders gefährdet, benachteiligt zu werden. Die Studie zur Angehörigenpflege legt dar, dass einige die Berufstätigkeit wegen der informellen Pflege einschränken oder sogar aufgeben müssen. Darüber hinaus besteht die Gefahr, selbst durch die hohe Belastung gesundheitlich eingeschränkt zu werden Bessere Arbeitsbedingungen schaffen somit nicht nur zufriedene Beschäftigte. Sie schützen Frauen auch wirksam vor Altersarmut, die durch niedrige Löhne im Dienstleistungssektor in Kombination mit Teilzeitbeschäftigung verursacht wird. Der von der Regierung vorgelegte „Masterplan Pflege“ lässt allerdings Gegenteiliges befürchten. Das propagierte Prinzip „Pflege daheim vor stationär“ läuft bei derzeitigen Rahmenbedingungen jedenfalls Gefahr, erst recht wieder auf Kosten der sozialen Sicherheit und Gesundheit von Frauen zu gehen. Die Verbesserung der Rahmenbedingungen in der professionellen Pflege und Betreuung sowie der Ausbau von professionellen Pflege- und Betreuungsdiensten sind daher Gebot der Stunde. Pflegepolitik ist zweifelsohne auch Frauenpolitik. Ein Zeitungsinterview hat unlängst die geschlechtsspezifischen Rollenzuschreibungen der Ministerin offenbart: Es sei in der Natur so festgelegt, dass Frauen sozialer eingestellt sind. Kurz darauf argumentierte die Ökonomin Katharina Mader in einem anderen Interview, dass fast alle Benachteiligungen für Frauen am Arbeitsmarkt auf der bloßen Zuschreibung der Zuständigkeit für unbezahlte Arbeit beruhen. Fordern wir bessere Arbeitsbedingungen in den Gesundheitsberufen, fordern wir automatisch bessere Lebensbedingungen für Frauen. Daher muss es heißen: Merkt’s euch das einmal, dass derzeit einen Großteil der schweren, benachteiligenden und auch unbezahlten Arbeit Frauen machen und schaffen! Und sie tun es nicht, weil es die Natur von ihnen verlangt.

Heldin und Herz statt respektiert und gut bezahlt

Gute Arbeitsbedingungen verbessern Lebensbedingungen

Fazit