Für die Betroffenen aus mehreren Gründen oft tatsächlich die Hölle. Für alle anderen eine weitgehend unbekannte Problematik. Dieser Beitrag soll die Probleme aufzeigen, die sich – neben den alltäglich zu bewältigenden Belastungen – anlässlich einer Pensionsantragstellung auftun und mit denen Menschen mit originärer Arbeitsunfähigkeit konfrontiert sind.

In § 255 ASVG wird der Begriff der Invalidität (sehr verkürzt) so definiert, dass ein/e Versicherte/r dann als invalid gilt, wenn die Arbeitsfähigkeit infolge des körperlichen oder geistigen Zustandes […] herabgesunken ist. Das heißt, es muss einmal eine Arbeitsfähigkeit bestanden haben, und zwar zum Zeitpunkt des Eintritts in das Erwerbsleben – konkret bei der erstmaligen Aufnahme einer Pflichtversicherung.

Ein bereits vor Beginn der Erwerbstätigkeit eingetretener und damit in das Versicherungsverhältnis mitgebrachter, im Wesentlichen unveränderter körperlicher oder geistiger Zustand kann bei Leistungen aus den Versicherungsfällen geminderter Arbeitsfähigkeit nicht zum Eintritt des Versicherungsfalles führen. Die originäre Arbeitsunfähigkeit steht folglich einem Anspruch auf eine Invaliditätspension (Berufsunfähigkeitspension/Erwerbsfähigkeitspension – kurz: IP/BUP/EUP) grundsätzlich entgegen.

Die Problemlagen im Alltag

In den überwiegenden Fällen betrifft das Jugendliche mit psychiatrischen Diagnosen, welche aber zum Zeitpunkt des Berufseinstiegs gar nicht immer bekannt oder offensichtlich sind. Die Abgrenzung zu „normalen“ Lernschwierigkeiten ist oft fließend. Eltern wissen, wie schwierig es mitunter sein kann, einen Teenager durch die Schule und bis zum Abschluss einer Berufsausbildung zu bringen – erst recht Jugendliche mit psychischen Problemen oder gar psychiatrischen Diagnosen. Der Wunsch aller Eltern ist letztlich, ihre Kinder vor allem zur Selbsterhaltungsfähigkeit zu erziehen.

Sind die Diagnosen klar und eindeutig, dann ist auch der vorgegebene Weg zwar nicht weniger belastend, aber wenigstens relativ klar, nämlich erhöhte Familienbeihilfe sowie Sozialhilfe und der „zweite“ Arbeitsmarkt. Allerdings bestehen auch beim Bezug von Sozialhilfe – ohne dies hier zu vertiefen – Einschränkungen abhängig von bestimmten Richtsätzen, und es bleibt manchmal nicht einmal das (beispielsweise wird bei Wohnsitz mit den Eltern das Haushaltseinkommen berücksichtigt und bei eigenem Wohnsitz ein fiktiver Unterhalt der Eltern).

Achtung! Eltern sollten sich über eine (kostenlose) Versicherung für pflegende Angehörige/wegen Pflege eines behinderten Kindes informieren.

Die Krux in der Praxis und der Fokus dieses Beitrags liegt vielmehr in der Unklarheit der Diagnosen bzw. in der Beurteilung der Ausprägungen, was sich erfahrungsgemäß insbesondere im psychiatrischen Fachbereich als oft schwierig erweist.

Ist also nicht offensichtlich, woran der/die jugendliche Versicherte leidet, kommen zum eigentlichen gesundheitlichen Problem noch viele andere hinzu. Unerkannte bzw. nicht realistisch eingeschätzte Einschränkungen können zu einer permanenten schleichenden Überforderung führen. Darauf folgen nicht selten Frust, Depressivität und Verzweiflung und damit weitere Überlastungen, bis irgendwann gar nichts mehr geht. Durchaus nicht selten flüchten sich die Betroffenen zusätzlich in ein Suchtverhalten, was ihre Situation weiter verschlimmert.

Die Situation verschärft sich, wenn die betroffenen Erwachsenen wegen mangelnder Krankheitseinsicht gar nicht in Behandlung stehen, sondern sich verzweifelt bemühen, den Anschein eines „normalen“ Lebens aufrechtzuerhalten, was viel Geld und Energie kostet, wovon sie meist wenig besitzen. Dass Eltern bzw. ganze Familiensysteme unter diesem Teufelskreis leiden, ist leicht nachvollziehbar.

Ein Invaliditätspensionsantrag scheint der Ausweg zu sein – oder?

Wenn der Zeitpunkt gekommen ist, dass subjektiv eine Arbeitsunfähigkeit vorzuliegen scheint, stellt sich die Frage nach einem Invaliditätspensionsantrag. Grundsätzlich hat man im Pensionsverfahren die (vorübergehende oder dauernde) Arbeitsunfähigkeit nachzuweisen, was anhand aktueller Facharztbefunde und einer Begutachtung durch Sachverständige gelingen sollte (oder eben nicht). Sehr vereinfacht ausgedrückt besteht dann ein Anspruch auf (dauernde) Invaliditätspension oder Rehabilitationsgeld, wenn für die Dauer von mindestens sechs Monaten ab Stichtag eine Arbeitsunfähigkeit festgestellt wird.

NICHT jedoch, wenn das Leiden in das Erwerbsleben eingebracht wurde, also originäre Arbeitsunfähigkeit vorliegt. Mit schwerwiegenden Folgewirkungen:

Trotz bescheidmäßig festgestellter Arbeitsunfähigkeit

- steht wegen der originären Arbeitsunfähigkeit keine Pensionsleistung zu, und

- wegen der aktuell festgestellten Arbeitsunfähigkeit steht auch kein Arbeitslosengeld (bzw. Notstandshilfe) vom Arbeitsmarktservice zu, da das AMS an Bescheide der PVA gebunden ist,

- zudem sind diese Versicherten meistens auch schon ausgesteuert, das heißt, dann wird auch kein Krankengeld seitens der Gesundheitskasse mehr geleistet.

In der Praxis bedeutet das: lebenslange Sozialhilfe (die jedoch nicht immer zusteht) mit vorheriger Vermögensverwertung, kein Erwerb von Pensionszeiten, keine Sonderzahlungen. Und aus gesellschaftlicher Sicht ziemlich weit unten angekommen zu sein – ohne „Verschulden“, sondern aufgrund einer Erkrankung von Jugend an.

Kann man das bekämpfen?

Grundsätzlich kann der Bescheid der Pensionsversicherung mit einer Klage vor dem Arbeits- und Sozialgericht bekämpft werden. Und nun wird’s richtig kompliziert: Die Kunst der rechtlichen Vertretung besteht darin, zuerst zu beweisen, dass zum Eintritt ins Erwerbsleben Arbeitsfähigkeit bestanden hat (nachdem doch meistens einige Jahre vergangen sind), und in der Folge zu beweisen, dass die Arbeitsfähigkeit nun herabgesunken ist (also mittlerweile eine gravierende gesundheitliche Verschlechterung eingetreten ist) und der/die Kläger/in aktuell arbeitsunfähig ist! Die Beweislast liegt dabei bei der klagenden Partei. Gelingt der Beweis nicht, so geht das zu deren Lasten. Die originäre Arbeitsunfähigkeit wird damit quasi „einzementiert“.

Die praktischen Beweisprobleme sind vielfältig: zum einen liegen sehr oft keine bzw. kaum aussagekräftige Befunde aus der Zeit des Eintritts ins Erwerbsleben vor oder die „eingebrachte“ Erkrankung wurde nicht erkannt. Zum anderen haben sich die Eltern oft bemüht, ihre beeinträchtigten Kinder irgendwie in der Arbeitswelt unterzubringen. Wenn möglich, dann im Familienunternehmen oder bei Freunden/Bekannten, von denen eine Gefälligkeit erbeten wurde.

Im Gerichtsverfahren ist jedoch gerade diese Gefälligkeit kontraproduktiv, da ein „besonderes Entgegenkommen eines Dienstgebers“ als Kriterium für die Beurteilung dafür dient, ob bei der/dem Versicherten zum Eintritt ins Erwerbsleben zumindest die Hälfte der Arbeitsfähigkeit eines gesunden Erwerbstätigen vorlag. Das heißt, der Beweis muss gelingen, dass eben kein besonderes Entgegenkommen eines Dienstgebers notwendig war – vorzugsweise mittels dessen Zeugenaussage. Schwierig wird es bei geförderten Lehrausbildungen und/oder kurzen, oft wechselnden Arbeitsverhältnissen mit häufigen und längeren Erwerbslücken. Das spricht dann zwar nicht zwangsläufig für eine originäre Arbeitsunfähigkeit, das Gegenteil zu beweisen gelingt allerdings nur in wenigen Fällen.

Achtung bei einer IP-Antragstellung, wenn ein Verdacht auf eingebrachtes Leiden besteht. Optimalerweise sollte VOR Antragstellung eine Fachberatung in Anspruch genommen werden.

Rechtliche Aspekte

Zurzeit ist der einzige Weg, aus diesem Pensionsdilemma herauszukommen, möglichst zehn Jahre Pflichtversicherung aus Erwerbstätigkeit zu erreichen. Das heißt, der Gesundheitszustand muss sich nicht mehr verschlechtert haben. Dazu hat der Gesetzgeber in § 255 ASVG (Allgemeines Sozialversicherungsgesetz) den Abs. 7 eingefügt (Sozialversicherungsänderungsgesetz 2003 BGBl I 2003/145), wonach – trotz festgestellter originärer Arbeitsunfähigkeit – eine Invaliditätspension zusteht, wenn mindestens 120 Beitragsmonate der Pflichtversicherung aus Erwerbstätigkeit (Novelle 2016) erworben wurden. Für viele solchermaßen gesundheitlich Beeinträchtigte ist es jedoch ein unerreichbares Ziel, zehn Jahre am ersten Arbeitsmarkt zu funktionieren. Die Begründung in den Materialien ist an Zynismus nicht zu übertreffen: „Damit sollte für Behinderte ein Anreiz geschaffen werden, sich in den regulären Arbeitsmarkt aktiv zu integrieren und auf diese Weise einen Anspruch auf eine Pension aus dem Versicherungsfall der geminderten Arbeitsfähigkeit zu erwerben.“

Für die „normalen“ Leistungen aus einem Versicherungsfall der geminderten Arbeitsfähigkeit genügt eine kürzere Wartezeit von 60 Versicherungsmonaten, wenn der Stichtag vor Vollendung des 50. Lebensjahres liegt, und nur sechs Monaten, wenn der Versicherungsfall vor dem 27. Lebensjahr eintritt (§ 236 ASVG).

Dies stellt eine durchaus kritisch zu hinterfragende Ungleichbehandlung dar. So auch Pfeil in DRdA 2013 : „Auf den Punkt gebracht wird von Menschen, die trotz objektiv (weitgehend) fehlender Arbeitsfähigkeit einer Erwerbstätigkeit nachgehen, bei grundsätzlich gleicher Beitragspflicht zumindest das 20-Fache an Beitragszeiten verlangt als von allen anderen Versicherten. All diese Nachteile betreffen nun ausschließlich Menschen mit Behinderungen. Wie das mit dem besonderen Benachteiligungsverbot in Art 7 Abs 1 Satz 3 B-VG vereinbar sein soll bzw. worin eine Rechtfertigung für diese Differenzierung liegen sollte, ist nicht ersichtlich.“

Zudem wirft die Konkretisierung des Zeitpunktes des „erstmaligen Eintritts ins Erwerbsleben“ sowie die Bewertung von Versicherungszeiten problematische Fragen und unbefriedigende Lösungen auf. Selbstversicherung und Teilpflichtversicherung werden de facto unterschiedlich berücksichtigt. Für die Beurteilung des Vergleichszeitpunkts am Beginn der Erwerbskarriere kann nicht allein auf die Begründung einer Pflichtversicherung verwiesen werden, sondern es müssen die Aufnahme der Erwerbstätigkeit und der Eintritt in die Pflichtversicherung kombiniert betrachtet werden. Gilt eine AMS-Umschulung bereits als Eintritt ins Erwerbsleben und zählen diese Zeiten als Pflichtversicherung aus Erwerbstätigkeit (dazu Studie Integrativer Betriebe 2020+)?

Nach ständiger Judikatur sind diese Ungleichbehandlungen allerdings verfassungsrechtlich unbedenklich – u. a. in 10 ObS 165/09a, wonach „es dem Gesetzgeber keineswegs verwehrt ist, Voraussetzungen für den Erwerb oder den Umfang der Leistungsansprüche zu normieren und dabei nach sachlichen Kriterien zu differenzieren“.

Soweit überblickbar, finden sich in der Literatur unverständlicherweise kaum kritische Kommentare zur ständigen Rechtsprechung(außer von Pfeil).Die immer wiederkehrenden Verweise des Obersten Gerichtshofs auf die durchaus diskussionswürdigen Begründungen eigener vorangegangener Entscheidungen müssen endlich aufgegriffen, hinterfragt und korrigiert werden.

Wie viele sind davon betroffen?

Das Thema ist offensichtlich so wenig am Radar, dass dazu keine Daten zu finden sind – auch nicht im Jahresbericht des Dachverbandes der Sozialversicherung. Direkt von der OÖ Pensionsversicherung konnten dankenswerterweise ein paar Zahlen erfragt werden: 2018 entfielen von insgesamt 2.112 positiven IP/BUP-Erledigungen 41 Zuerkennungen auf eine originäre Invalidität nach § 255/7 ASVG, was etwa 2 Prozent entspricht. 2019 mussten mangels der 120 Beitragsmonate 51 Anträge abgelehnt werden, 2020 waren es 48 Anträge und 29 Anträge im Jahr 2021.

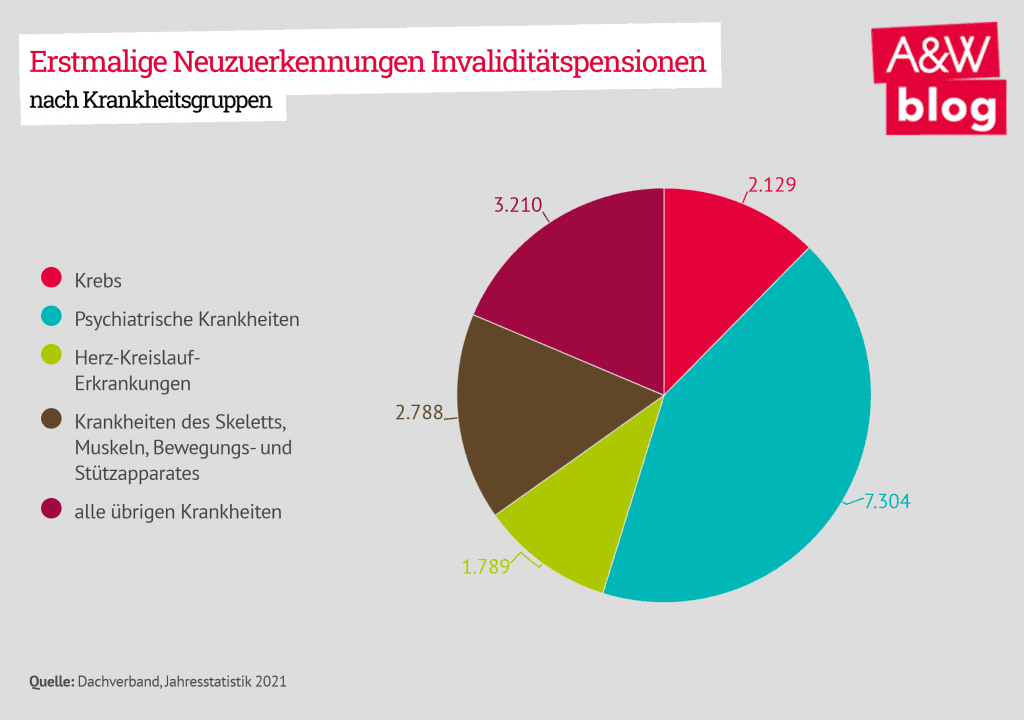

In Anbetracht der derzeit explodierenden Zahlen in der Kinder-Psychiatrie bleibt zu hoffen, dass sich solche Fälle künftig nicht häufen. Studien zeigen eine massive Verschlechterung des psychischen Zustands von Kindern und Jugendlichen, insbesondere bei Depressionen und Angststörungen einen Anstieg um bis zu 80 Prozent (BEIGEWUM, Copsy-Studie). Schon jetzt sind in Österreich psychiatrische Erkrankungen die Hauptursachen für die Zuerkennung einer Pension wegen geminderter Arbeitsfähigkeit bzw. Reha-Geld.

Fazit

Menschen, die bereits als Jugendliche mit (psychischen) Krankheiten belastet sind und sich trotzdem bemühen, am Arbeitsmarkt Fuß zu fassen, dürfen nicht zusätzlich dem Risiko ausgesetzt sein, aus diesem Grund aus jedem Leistungsanspruch zu fallen. Dabei darf nicht übersehen werden, dass diese Problematik in der Realität zum Zeitpunkt des Eintritts ins Erwerbsleben keineswegs immer offensichtlich ist, sondern sich erst im Laufe dessen zeigt.

Es muss einen erleichterten Zugang zur Pension wegen geminderter Arbeitsfähigkeit für diese überschaubare Gruppe von Versicherten geben, die sehr wohl Beiträge in die Pensionsversicherung einbezahlt hat, jedoch aufgrund der restriktiven Rechtsprechung und der durchaus ungerecht anmutenden Gesetzgebung keinen Pensionsanspruch erwirbt – und damit in der Sozialhilfe landet.

Der Gesetzgeber ist gefordert, die ungleiche Berücksichtigung bei Wartezeit sowie Versicherungszeiten dringend zu überdenken und zu korrigieren. Vorstellbar wäre zudem, die zehn Beitragsjahre zu verkürzen oder speziell für originär Arbeitsunfähige eine Teilpflichtversicherung auch für Versicherungszeiten am „zweiten“ Arbeitsmarkt (mit seinen unterschiedlichsten Entlohnungsmodellen) einzuführen.