In Zeiten der Klimakrise und der damit einhergehenden Energiewende rückt auch die Problematik der Energiearmut immer mehr in den öffentlichen und politischen Fokus. Haushalte, die nicht in der Lage sind, grundlegende Energiedienstleistungen wie Strom, Warmwasser oder Wärmeversorgung uneingeschränkt zu nutzen, müssen bei politischen Maßnahmen besonders mitbedacht werden, um niemanden zurückzulassen. Frauen sind dabei besonders gefährdet, von Energiearmut betroffen zu sein, weil sie zumeist über geringeres Einkommen verfügen, mehr Care-Arbeit leisten (müssen) und auch mit der Ressource Energie anders als Männer umgehen.

Frauenarmut – statistisch verdeckt, gesellschaftlich verdrängt

Dieallgemeine statistische Erfassung von Armut findet auf Basis desHaushaltseinkommens statt – dabei wird Gleichverteilung von Einkommen innerhalbdes Haushalts angenommen. Armut von Frauen kann daher bei der derzeitangewendeten statistischen Methode nur bei alleinerziehenden und alleinlebendenFrauen sichtbar werden.

Mit einer 44 bzw. 28 prozentigen Armutsgefährdungsquote zählen alleinerziehende und allein lebende Frauen zu den am stärksten von Armut betroffenen Gruppen. Allein lebende Pensionistinnen sind mit 29 Prozent ebenfalls überdurchschnittlich armutsgefährdet.

Berücksichtigtman jedoch, dass eine eigenständige Existenzsicherung durch Erwerbsarbeit fürviele Frauen aufgrund von geschlechtsspezifischer Einkommensungleichheit,Zuweisung von Kinderbetreuung und Versorgungsarbeit sowie mangelnder sozialerAbsicherung nach wie vor nicht möglich ist, wird das Ausmaß von materiellenAbhängigkeiten innerhalb von Haushalten deutlich. Die reale Armutsbetroffenheitvon Frauen wird insofern statistisch systematisch verdeckt undGeschlechterungleichheit daher in der gesellschaftlichen Wahrnehmung unterschätzt.Nicht thematisiert wird damit auch der mangelnde Zugang zu Ressourcen wieEnergie als Dimension von Armut.

Energiearmut – ein vielschichtiges Problem

Energiearmutist ein vielschichtiges Phänomen, das nach einer mehrdimensionalen Auseinandersetzungverlangt. Zwei unterschiedliche Arten von Betroffenheiten können dabeiauftreten: Entweder wird der Bedarf an Energie nicht oder nur unzureichendgedeckt. Das hat zur Folge, dass Wohnräume beispielsweise nicht ausreichendbeheizt oder Elektrogeräte nur eingeschränkt genutzt werden. Oder es entstehen durchden Konsum von Energie – also durch die Verwendung von Strom, Heizung undWarmwasser – finanzielle Belastungen, die sogar in einer Schuldenproblematikenden können.

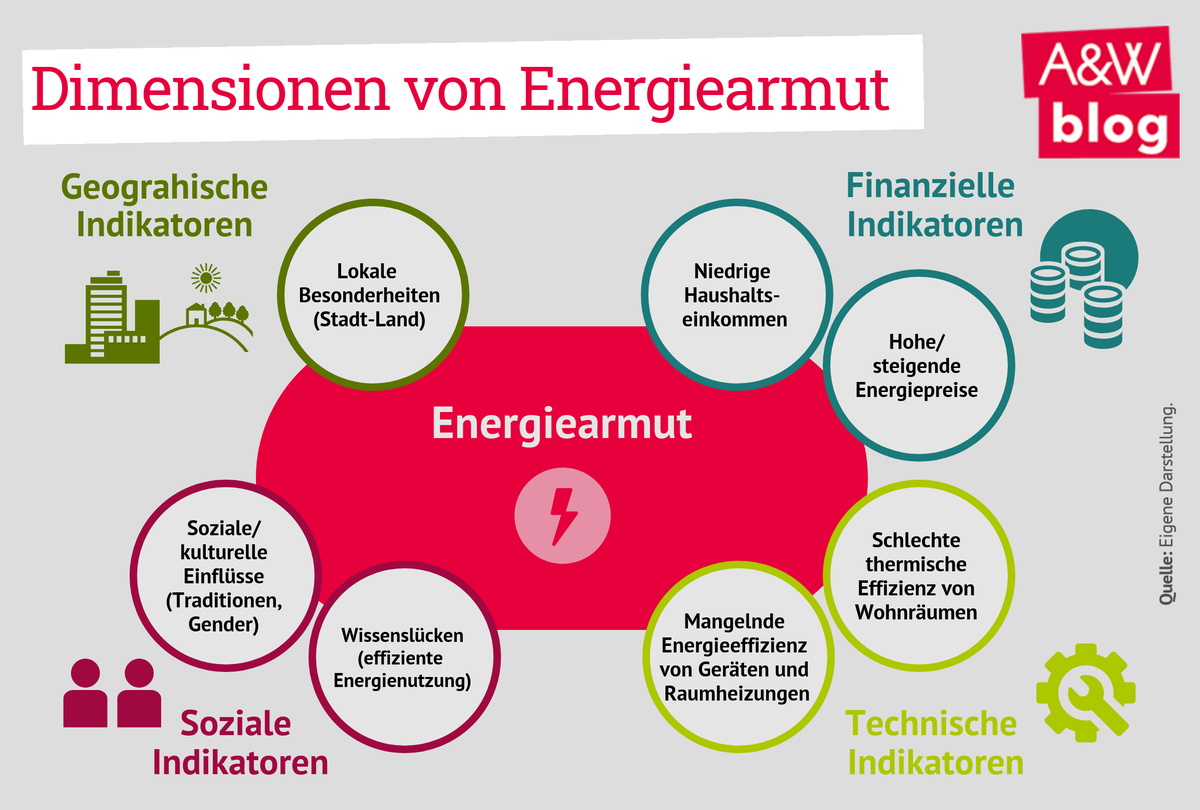

Die EU widmet sich diesem Thema vor allem im „Clean Energy for all Europeans“-Package und fordert die Mitgliedsstaaten darin explizit auf, festzustellen, was Energiearmut im jeweiligen Kontext des Mitgliedsstaates bedeutet, wie sie definiert werden kann und welche Maßnahmen daraus abgeleitet werden sollen. Wichtige Indikatoren für eine statistische Messung, die aber gleichzeitig auch Maßnahmenbereiche für Unterstützungsmöglichkeiten darstellen, lassen sich in vier Kategorien einteilen: finanzielle, technische, soziale und geografische Faktoren (siehe die grafische Darstellung).

Der analytische Fokus sowie die Ausrichtung von energie- bzw. sozialpolitischen Maßnahmen liegt dabei meist auf dem privaten Haushalt als Einheit. Dies macht beispielsweise im Rahmen von thermischen Sanierungsmaßnahmen (technische Indikatoren) und regionalen Besonderheiten (geografische Indikatoren) auch Sinn: So sind Unterschiede zwischen Haushalten in diesen Kategorien die zentralen Ausgangspunkte. Bei finanziellen und sozialen Indikatoren bedarf es allerdings zusätzlich auch eines gendersensitiven Blicks, um den realen Verhältnissen innerhalb eines Haushalts gerecht zu werden. Denn Frauen und Männer verwenden Energie aufgrund ökonomischer Gegebenheiten und soziokulturell bedingter Präferenzen und Verhaltensweisen unterschiedlich. So liegt die Verantwortung für Fragen der Energieversorgung „traditionell“ bei Frauen: Dies betrifft Strategien des Energiesparens ebenso wie das Bestreiten von Rechnungen. Energiepolitik ist jedoch meist blind für „private“ Machtverhältnisse innerhalb eines Haushalts und vernachlässigt geschlechtsspezifische Unterschiede und Ungleichheit. Energiearmut sollte daher auch durch eine „Gender-Brille“ untersucht werden.

Energiearmut und Gender

Der Hauptgrund für das kaum vorhandeneBewusstsein über geschlechtsspezifische Energiearmutsbetroffenheit liegt infehlendem Datenmaterial bzw. in fehlenden Auswertungen; dadurch bleiben geschlechtsspezifischeAsymmetrien unsichtbar. Eine Studie des Policy Departments forCitizens’ Rights and Constitutional Affairs aus dem Jahr 2017 formulierte prägnant:“No data – no visibility; no visibility –no interest; no interest – no action; no action – no accountability”. Frei übersetzt: Wo keine Daten, da kein Interesse für Veränderungen.

Eine jüngst vorgestellte Studie der AK Wien untersuchte die Verteilung von Heizungsarten und Energieträgern nach unterschiedlichen haushaltsspezifischen Merkmalen und gewährt zumindest Einblicke in die unterschiedliche Ausstattung von weiblichen und männlichen Single-Haushalten und damit auch geschlechtsspezifische Unterschiede. Fernwärme und Gas stellen bei beiden Haushaltstypen die wichtigsten Energieträger dar, bei Männern ist jedoch Gas der vorrangige Energieträger, bei Frauen ist es Fernwärme. Interessant ist, dass weibliche Haushalte auch Heizöl häufig verwenden, männliche hingegen vor allem Strom. Über ein Viertel der Heizsysteme, die mit Kohle betrieben werden, werden von männlichen Singles benutzt, jedoch nur rund 14 Prozent von weiblichen. Bezogen auf Genderaspekte der Energiearmut ist auch die Gruppe der Alleinerziehenden interessant, da es sich dabei meist um Frauen mit hoher Armutsgefährdung handelt: Bei dieser Gruppe ist Fernwärme die häufigste Heizart (41 Prozent), gefolgt von Gas (31 Prozent). Abgesehen von Strom werden andere Energieträger nur unterdurchschnittlich oft verwendet.

Darausabzulesen ist jedenfalls, dass hinsichtlich des geplanten Phase-outs aus fossilenEnergieträgern spezifische Maßnahmenbündel für die einzelnen sozialen Gruppenerarbeitet werden müssen. Da Heizöl überdurchschnittlich häufig inEigentumsverhältnissen und in West- bzw. Südösterreich verwendet wird, kann angenommenwerden, dass es sich bei diesen weiblichen Single-Haushalten um alleinstehendeältere Frauen handelt (die Studie zeigt auch, dass Heizöl häufig in sehr altenGebäuden vorkommt). Kohle wird hingegen eher von Männern verwendet, genauso wieStrom.

Fernwärmeund Gas, die besonders von Alleinerziehenden genutzt werden, werden besondershäufig in Wien bzw. generell in Ostösterreich vor allem seit den 1970er-Jahrenin Mehrparteienhäusern verwendet. Darin zeigt sich die Bedeutung öffentlichenVermögens – in diesem Falle des sozialen Wohnbaus in Wien – für Versorgungssicherheitarmutsgefährdeter Frauen.

Da Frauen mehr Zeit mit unbezahlter Arbeit in privaten Haushalten verbringen, halten sie sich dadurch grundsätzlich häufiger in schlecht oder gar nicht beheizten Räumen auf. Sie sind auch häufiger mit Problemen und Mehrarbeit konfrontiert, die entstehen, wenn Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen oder Geschirrspüler nicht in ausreichendem Maße nutzbar sind. Frauen sind demnach auch häufiger mit gesundheitlichen Risiken, die mit Energiearmut einhergehen, konfrontiert: Ihre Wahrscheinlichkeit, an Erkältungen zu erkranken, ist höher und sie sind beispielsweise auch häufiger von Infektionskrankheiten betroffen, die durch das Vorhandensein von Schimmel oder Feuchtigkeit in schlecht sanierten oder kalten Räumen begünstigt werden. Diese und weitere Betroffenheiten müssen – integriert in sozioökonomische Indikatoren – in eine gendersensitive Energiepolitikanalyse einfließen.

Das European Energy Poverty Observatory (EPOV) schlägt zur Messung von Energiearmut vier primäre und 24 weitere sekundäre Indikatoren vor. Zu den primären Indikatoren zählen die Unmöglichkeit des Warmhaltens der Wohnung, ein hoher Anteil an Energiekosten am Haushaltseinkommen, Zahlungsrückstände bei Haushaltsenergie (Strom, Wasser, Heizung) sowie niedrige absolute Energieausgaben („versteckte“ Energiearmut).

Für zwei dieser Indikatoren zeigt sich auf Basis von Daten des EU-SILC 2018 Folgendes: Zwei Prozent aller Frauen in Österreich – das sind immerhin 72.000 Personen – gaben an, ihre Wohnung nicht angemessen warm halten zu können; bei Männern war dies nur ein Prozent (48.000 Personen). Bei allein lebenden Frauen waren dies vier Prozent, ebenso bei allein lebenden Pensionistinnen. Zwei Prozent der Alleinerziehenden verfügen auch nicht über ausreichend gewärmten Wohnraum. Auffallend ist, dass Frauen weniger von Zahlungsrückständen betroffen sind als Männer; 63.000 Frauen gaben an, mit Zahlungen für die Wohnnebenkosten im Rückstand zu sein, jedoch auch 65.000 Männer. Hinsichtlich der anderen beiden Indikatoren sind momentan keine Auswertungen bekannt.

Daten der Konsumerhebung aus den Jahren 2014/15 zeigen jedoch generell, wie viel allein lebende Frauen und Männer für Energie ausgeben: Bei allein lebenden Frauen sind dies 5,4 Prozent ihrer monatlichen Haushaltsausgaben (103,14 Euro) bei Männern hingegen 4,8 Prozent (99,36 Euro). Interessant ist, dass bei Personen, die älter als 60 Jahre sind, Frauen zwar prozentuell mehr für Energie ausgeben als Männer (6,2 vs. 5,5 Prozent), ihre tatsächlichen Ausgaben jedoch praktisch gleich groß sind wie jene der Männer (112,22 Euro vs.113,85 Euro) und ihre Haushaltsausgaben insgesamt wesentlich niedriger sind (1.810 Euro vs. 2.070 Euro). Wichtig wäre in diesem Zusammenhang, statistisch zu erfassen, in welchen Wohnverhältnissen die Personen leben (Alter des Gebäudes, thermische Effizienz, Heizungsart und verwendeter Energieträger), um die Höhe der Energiekosten besser einschätzen zu können. Denn generell wird vermutet, dass vor allem ältere Frauen ihren Energieverbrauch einschränken, um Kosten zu reduzieren. Dies spricht für die Betroffenheit von „versteckter“ Energiearmut, weil Energie dann nicht in dem Ausmaß genutzt wird, wie sie eigentlich benötigt werden würde.

Conclusio

Von einzelnen Publikationen abgesehen, gibt es derzeit kaum Bewusstseinüber die Relevanz einer gendersensitiven Analyse von Energiearmut. Das ist eingroßes Manko, da Energiearmut ganz und gar kein geschlechtsneutrales Phänomenist. Derzeitige Erhebungs- und Messungsmethoden sind jedoch „gender-blind“. Diesbedingt auch das Ausbleiben energie- und sozialpolitischer Maßnahmen, denn die Handlungsnotwendigkeitwird erst dann deutlich, wenn die Größenordnung eines gesellschaftlichenProblems messbar ist. Indes bestimmt gerade auch die (Wissens-)Politik dieGröße des gesellschaftlichen Problems; abhängig davon, wie und ob überhauptgemessen und geforscht wird. Die Bestimmung und Ausrichtung vonsozioökonomischen Indikatoren ist wiederum von entscheidender Bedeutung dafür,was wissenschaftlich sowie öffentlich thematisiert und dethematisiert wird.

Eine wesentliche Erkenntnis aus der Studie des Policy Departments for Citizens‘ Rights and Constitutional Affairs lautet: “Gender is rarely recognised as a contributor to energy poverty and the gendered consequences of living in energy poverty results in interventions being incorrectly formulated and potentially missing groups of ‘vulnerable consumers’.” Es ist also entscheidend, den Zugang zu und die Versorgung mit der Ressource Energie für Frauen grundlegend zu thematisieren, denn Energiearmut ist ein Faktor materieller Unsicherheit, der die Lebensverhältnisse von Frauen maßgeblich bestimmt.