Ein Blick auf das türkis-grüne Regierungsübereinkommen macht deutlich: Pflege und Betreuung in Österreich sollen in Zukunft noch mehr mobil geleistet werden. Die Implementierung von Community Nurses in der österreichischen Versorgungslandschaft ist grundsätzlich sinnvoll. Die Gretchenfrage dabei ist immer, wer die Pflege und Betreuung zu Hause leistet und wer letztlich zahlt. Für die Erarbeitung und Umsetzung eines österreichischen Konzeptes ist ein breiter Beteiligungsprozess vorzusehen.

Pflegende Angehörige, vor allem Frauen, die Betreuung und Beruf vereinbaren müssen, werden durch „Zuckerl“ wie pflegefreie Tage und „Pflege-daheim-Bonus“ nur wenig Entlastung erfahren. Angekündigt ist weiters eine Kompetenzverschiebung bei den Pflegeberufen. Details dazu sind allerdings noch offen. Insgesamt soll der Pflegeberuf attraktiver gemacht werden – nicht verwunderlich, fehlen dem österreichischen Gesundheits- und Langzeitpflegesystem doch laut einer vorsichtigen Schätzung der Gesundheit Österreich GmbH bis 2030 mindestens 75.000 neue Pflegekräfte (Basis Vollzeitäquivalente). Es bedarf daher neuer und zeitgerechter Konzepte, um die aktuellen und künftigen Herausforderungen in Österreich und Europa zu bewältigen.

Mit Spannung verfolgt wird daher vielerorts die Ankündigung im Regierungsübereinkommen, dass ein Projekt „Community Nurses“ in 500 Gemeinden neue Aufgabenfelder für Pflegekräfte in der Versorgung schaffen soll. „Community Nurses“, medial häufig als „Spezial- oder Gemeindepfleger/-innen“ tituliert, eine konkrete Bezeichnung fehlt derzeit noch, sollen als zentrale Ansprechpersonen für pflegebedürftige Menschen und ihre Angehörigen dienen, um die mobilen Pflege- und Betreuungsdienste sowie die medizinischen, therapeutischen und sozialen Leistungen zu koordinieren. Eine große Bedeutung wird ihnen auch in der Prävention ab dem 75. Lebensjahr zugeschrieben. Dieses Konzept ist nicht neu, die Forderung nach Koordination in der Langzeitpflege und integrierter Versorgung besteht seit Jahrzehnten. Die Frage ist daher, ob die Chancen einer bundesweiten Umsetzung des Konzepts über einzelne Pilotprojekte hinaus nun wirklich gegeben sind und ob Community Nursing eher der Akutversorgung zugeordnet wird, als eigener „Versorgungssilo“ ausgestaltet wird oder doch in die bestehende Versorgungslandschaft der Langzeitpflege integriert werden kann.

CommunityNurses – das steckt dahinter

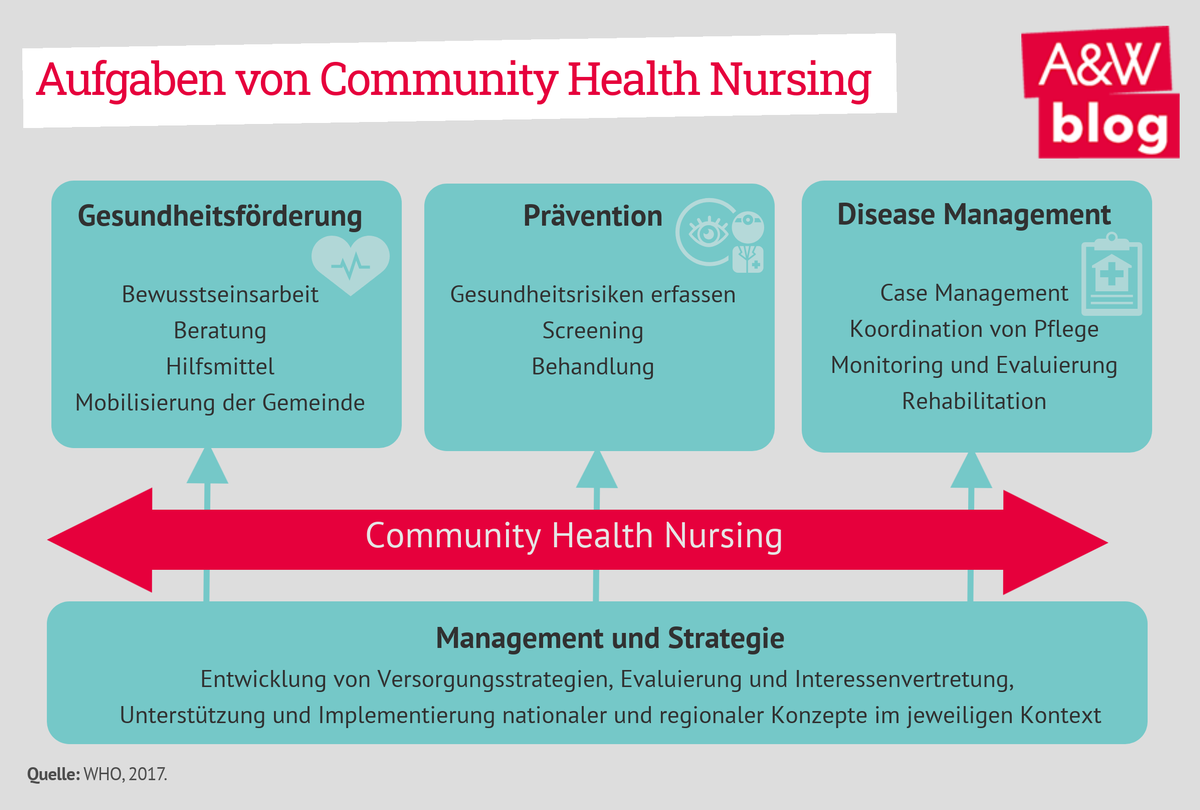

Während die Diskussion in Österreich eher neu ist, werden Konzepte des Community Nursing international seit langer Zeit erfolgreich in der Praxis umgesetzt. Ein Blick auf die aktuell in Österreich unter dem Begriff Community Nurse zusammengefassten Entwürfe zeigt allerdings sehr unterschiedliche Zugänge. Die Definition der WHO beschreibt die Aufgabenfelder von Community (Health) Nurses als eine Kombination von Krankenpflege, öffentlicher Gesundheitspflege (Public Health), der Verbesserung der sozialen und strukturellen Umweltbedingungen sowie Rehabilitation. Community Health Nursing (CHN) ist somit kein neuer Gesundheitsberuf, sondern die Weiterentwicklung von Kompetenzen für Pflegekräfte in der österreichischen Versorgungslandschaft. Die Aufgaben von Community Nurses sind grundsätzlich im bestehenden Berufsbild bereits impliziert (siehe dazu § 12 Gesundheits- und Krankenpflegegesetz).

Nichtüberall, wo Community Nurse draufsteht, ist auch Community (Health) Nurse drin

So jung die Diskussion um Community Nurses in Österreich ist, so schnell wurden rund um die Veröffentlichung des Regierungsübereinkommens auch bereits vorhandene österreichische Beispiele aus der Praxis präsentiert. Auffallend ist dabei: Community Nurse ist nicht gleich Community Nurse. Derzeit sind sehr unterschiedliche Modelle im Einsatz, wie z. B. die Gemeinde-SoKo im Bezirk Schärding, Pflegenahversorger/-innen in Kärnten, Gemeindeschwestern in Fischamend, die Seniorenberatung im Tennengau oder auch der Pflegebeauftragte in Gmunden. Viele Modelle stellen dabei die (Pflege-)Beratung in den Mittelpunkt, die allerdings von sehr unterschiedlichen Berufsgruppen erbracht wird. Teils werden Pflegeaufgaben übernommen, die in anderen Gebieten durch die Mobilen Dienste erbracht werden. Parallel dazu wird z. B. im EU-AlpineSpace-Projekt ConSENSo unter Beteiligung des Landes Kärnten an neuen Konzepten der innovativen, personen-zentrierten Langzeitpflege gearbeitet, inklusive der Erarbeitung neuer Ausbildungsmodule für Gesundheits- und Krankenpfleger/-innen. Darüber hinaus bieten immer mehr Ausbildungsstätten Lehrgänge im Bereich gemeindeorientierter Pflege an, wie z. B. in Oberösterreich oder auch in mehreren Lehrgängen in Niederösterreich, unter anderem mit einer Schwerpunktsetzung im Notfallbereich. Während den vielen Modellprojekten in Österreich eine gemeinsame Ausrichtung noch fehlt, gibt es international bereits durchaus anerkannte Systeme. Gut bewährt haben sich diese bisher unter anderem in Kanada, Dänemark, Finnland, Großbritannien und den Niederlanden – siehe dazu auch die Einsatzgebiete im Buurtzorg-Modell. Speziell qualifizierte Pflegekräfte übernehmen dabei einen wesentlichen Teil der Gesundheitsversorgung, wobei der Zusammenarbeit mit der Primärversorgung in kommunalen Gesundheitszentren eine Schlüsselfunktion zukommt. Hier finden Patienten/-innen Ansprechpartner/-innen für alle Fragen rund um Krankheit, Gesundheit und Pflege. Multiprofessionell zusammengesetzte Teams können so aufeinander abgestimmte und integrierte Versorgungsangebote anbieten. Die Grundidee der Gesundheitszentren ist vergleichbar mit dem österreichischen Modell der teambasierten Primärversorgung, das nun auch durch die Schaffung von 75 neuen Zentren bis 2021 vorangetrieben werden soll. Im Vergleich zum in Österreich vorgesehenen Modell sind die Aufgaben von Community Nurses in Primärversorgungszentren in anderen Ländern allerdings meist weitreichender.

Aufgabender Community Nurses

Hauptaufgabe ist meist die wohnortnahe Gesundheitsförderung und Prävention sowie die Unterstützung von Menschen in jeder Lebenslage bei der Bewältigung des Alltags. Community Nurses leisten damit vor allem auch im ländlichen Raum einen wichtigen Beitrag zur qualitativen und quantitativen Gesundheitsversorgung. Neben der klassischen Beratung auf niederschwelliger Basis setzen internationale Konzepte auf einer personenzentrierten Ebene an, wobei teilweise genau jene Aufgaben übernommen werden, die in Österreich durch Mobile Dienste abgedeckt sind. Konzepte der Community Health Nurse setzen hingegen mehr auf der Gemeinschaftsebene an und haben eine ausgeprägte Orientierung auf Public Health mit dem Fokus auf Prävention und Gesundheitsmanagement. Auch die Übernahme von ärztlichen Tätigkeiten ist dabei nicht ausgeschlossen. Die im hiesigen Regierungsprogramm definierten Aufgaben der Community Nurses zielen hingegen vor allem auf Aufgaben der Information und Koordination ab (Erstkontaktstelle für Pflegebedürftige und Angehörige). Dies erinnert stark an das bereits 2017 in Deutschland gestartete Modellprojekt „Community Nurses“.

Die in der Grafik (überarbeitet und übersetzt aus WHO, 2017) dargestellten Hauptaufgaben des Community Health Nursing sind in weiten Teilen der Akutversorgung und Rehabilitation zuzuordnen. Langzeitpflege und -betreuung spielen hier nur dann eine wesentliche Rolle, wenn die Aufgaben im Bereich Management und Strategieentwicklung zum zentralen Fokus werden.

Koordinationder Versorgung in den Mittelpunkt stellen

Für den Modelleinsatz in Österreichwird zu klären sein, welche konkreten Aufgaben die Community Nurse in welchemEinsatzfeld und für welche Zielgruppe übernehmen soll. Dabei sollten neben derGesundheitsförderung und Prävention vor allem die Gewährleistung derVersorgungskoordination und die integrierte, zwischen den Sektoren vernetzteVersorgung im Mittelpunkt stehen.

In vielen Ländern werden dieseAufgaben meist in einem Berufsgruppenmix übernommen. In diesem Zusammenhang istauch die Frage zu klären, welchen Beitrag in Österreich die Gesundheits- undKrankenpflege (mit und ohne Kompetenzerweiterung) wie auch diePflegefachassistenz und diverse Sozialbetreuungsberufe, wie z. B. Fach-und Diplomsozialbetreuer/-in Altenarbeit, leisten können. Bei vielen internationalenVorzeigeprojekten wird auch nicht davor zurückgeschreckt, die Rolle derGesundheitsberufe insgesamt neu zu definieren. Gesundheits- undKrankenpfleger/-innen übernehmen dann z. B. Aufgaben, die in Österreichbisher noch den Ärzten/-innen vorbehalten sind – wie z. B. die Anordnungvon Rezepten etc. Für eine echte Aufwertung müsste daher das Paket der berufsrechtlichenKompetenzen aufgeschnürt und eine grundsätzliche Diskussion über die Zukunftder Gesundheitsberufe mit entsprechenden Auswirkungen in der Aus-, Fort- undWeiterbildung geführt werden. Was nicht passieren sollte, ist die Entwicklungeiner neuen isolierten Versorgungsform, wo Community Nurses lediglich diepost-akute Phase von Patient/-innen, z. B. nach einem Krankenhausaufenthalt,abdecken.

CommunityNursing in Österreich – ein Projekt braucht viele Antworten

Die Absichtserklärung imRegierungsprogramm ist noch sehr vage formuliert, aber sie bietet die konkrete Möglichkeitfür die Pilotierung des Modells in 500 Gemeinden. Bezüglich der regionalenImplementierung wäre es dabei sinnvoll, statt Gemeinden das in einigenBundesländern bereits umgesetzte Konzept der „integrierten Gesundheits- undSozialsprengel“ (z. B. Steiermark und Tirol) zu nutzen. Bei der inhaltlichenErarbeitung eines österreichischen Konzeptes sind unter anderem folgende Fragenzu beantworten:

- WelcheAufgaben konkret sollen die Community Nurses übernehmen bzw. welche Maßnahmensind nötig, um aus den bestehenden Berufsgruppen im Gesundheits- und Sozialbereicheine ausreichende Anzahl von Community Nurses zu rekrutieren, weiterzubildenund im Beruf zu halten?

- Kanndas neue Berufsbild Community Nurse dazu beitragen, integrierte Versorgung inder Langzeitpflege und -betreuung voranzutreiben?

- Wiekönnen die notwendigen Kompetenzen erworben werden und welche Schulungsangebotebraucht es dazu? Welche Module der Fach-/Diplomsozialbetreuung, des Sozial- undGesundheitsmanagements bzw. der Gesundheits- und Krankenpflege könnten hierkombiniert werden?

- WelcheRolle übernehmen Community Nurses im Zusammenspiel mit anderen Berufsgruppen inder Primärversorgung und in der Langzeitpflege, wie z. B. mit MobilenDiensten, Sozialberatungsstellen, Koordinationsstellen für Pflege und Betreuungetc.?

- Welchegesetzlichen Veränderungen sind notwendig, um die neuen Kompetenzen abzubilden,z. B. im Ärztegesetz, wenn bisher häufig von Ärzten/-innen oder inAmbulanzen ausgeführte Tätigkeiten übernommen werden, im Gesundheits- undKrankenpflegegesetz oder auch in den Sozialberufegesetzen der Länder?

- Auswelchem Topf wird Community Nursing finanziert?

Fazit

Die Implementierung von Community Nurses in der österreichischen Versorgungslandschaft ist grundsätzlich zu begrüßen. Die demografische Entwicklung, kombiniert mit einem bereits bestehenden Personalmangel in vielen Gesundheitsberufen, erfordert Überlegungen zu veränderten und integrierten Versorgungsstrukturen. Durch die Einführung von Community Nursing kann die Qualität der Versorgung von Bürger/-innen aller Altersklassen vor allem auch im ländlichen Bereich verbessert werden, wobei die oft betonten, aber selten konkretisierten Potenziale der Prävention (zugehende Beratung, präventive Hausbesuche, Case Management) verwirklicht werden könnten. Viele Pflegekräfte sehen in diesem neuen Berufsfeld eine Aufwertung der Pflege an sich sowie die Ausweitung ihrer Tätigkeitsfelder. Damit Community Nursing im österreichischen Kontext erfolgreich umgesetzt wird, bleiben allerdings viele offene Fragen zu beantworten. Hilfreich wird es sein, Experten/-innen aus unterschiedlichen Feldern der Primärversorgung und der Langzeitpflege (stationär und mobil) mit verschiedenen Blickwinkeln einzubeziehen.