Budgetkonsolidierungsmaßnahmen sind seit 2010/11 ein zentraler Bestandteil der europäischen Wirtschaftspolitik. Die Effekte der Kürzung von Staatsausgaben und/oder der Erhöhung von Steuern auf Wirtschaftswachstum und Arbeitslosigkeit sind weiterhin Gegenstand kontroverser wirtschaftspolitischer Debatten. Dieser Beitrag diskutiert die Ergebnisse einer neuen Studie, welche die Auswirkungen von Austeritätspolitik auf die wirtschaftliche Entwicklung in den Ländern der Eurozone mit besonderem Fokus auf den Zeitraum 2011-2013 untersucht.

„Double-Dip“-Rezession in der Eurozone

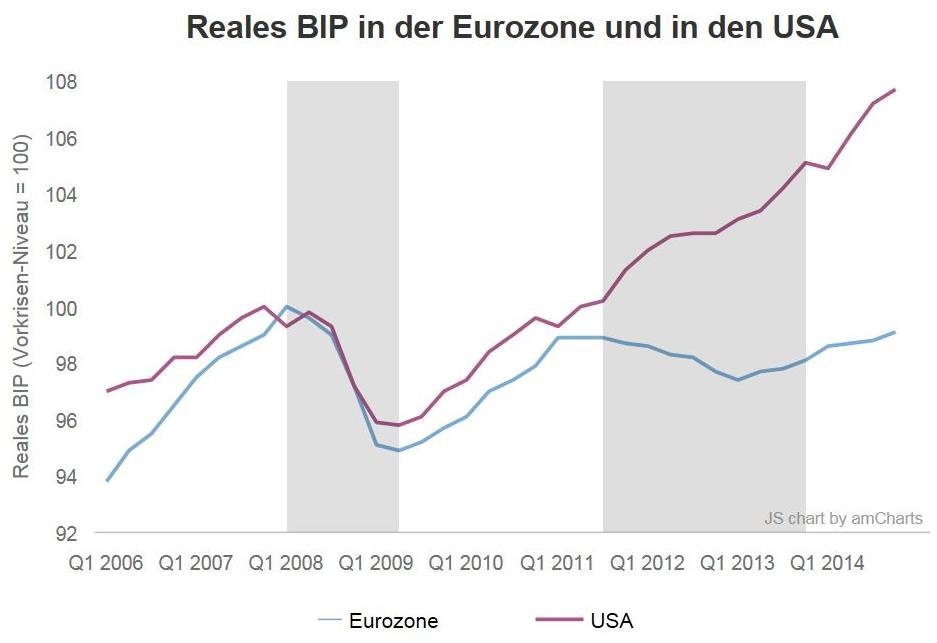

Während die USA ihre zwar schleppende, aber stetige wirtschaftliche Erholung von der Finanzkrise 2008/09 fortsetzte, tauchte die Eurozone nach dem 3. Quartal 2011 in eine zweite Abschwungphase ein, die sich in den Jahren 2012 und 2013 zu einer „Double-Dip“-Rezession entwickelte.

Angesichts der Tatsache, dass sich das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) in den USA deutlich dynamischer erholte als in der Eurozone, stellt sich umso dringlicher die Frage: Welche Effekte hatten die fiskalischen Konsolidierungsmaßnahmen auf die wirtschaftliche Entwicklung der Euro-Mitgliedsländer?

Wirtschaftspolitische Debatte zu Wachstumseffekten der Austeritätspolitik

Führende wirtschaftspolitische EntscheidungsträgerInnen Europas – darunter etwa der deutsche Finanzminister Wolfgang Schäuble, die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel und der damalige EZB-Chef Jean-Claude Trichet – hatten zu Beginn des großen europäischen Konsolidierungsexperiments behauptet, eine rasche, einschneidende und vorwiegend ausgabenseitig umgesetzte Budgetkonsolidierung werde sich positiv auf Wachstum und Beschäftigung auswirken. Die USA marschierten unter Präsident Barack Obama dagegen fiskalpolitisch in die andere Richtung und weiteten ihre Staatsausgaben massiv aus.

Die europäischen VerfechterInnen einer harten Sparpolitik beriefen sich regelmäßig auf eine Studie des umstrittenen Ökonomen Alberto Alesina und dessen MitautorInnen, die lautstark verkündet hatten, dass Budgetkonsolidierungsmaßnahmen das Vertrauen von Haushalten und Unternehmen in die wirtschaftliche Zukunft stärken und so Konsum und Investitionen im Hier und Jetzt ansteigen würden – die negativen Effekte der Sparmaßnahmen sollten also durch positive indirekte Vertrauenseffekte mehr als kompensiert werden.

„Wachstumsfreundliche Austerität“ war der politische Slogan der Stunde. Doch schon in der zweiten Hälfte des Jahres 2012 ließ der Internationale Währungsfonds (IWF) mit einer empirischen Analyse aufhorchen, die diesen Slogan entzauberte. Die Erklärung für die systematisch zu optimistischen Wachstumsprognosen der EU-Kommission, IWF und anderen Organisationen nach der Finanzkrise liege in der Unterschätzung der negativen Effekte der Austeritätspolitik, wie unter anderem der damalige IWF-Chefvolkswirt Olivier Blanchard höchstpersönlich ausführte.

Die Fiskalmultiplikator-Debatte

Im Mittelpunkt dieser wirtschaftspolitisch höchst relevanten Debatte steht das Konzept des Fiskalmultiplikators. Dieser gibt an, wie stark sich die Wirtschaftsleistung verändert, wenn der Staat seine Ausgaben erhöht oder – wie im Fall der Eurozone – zurückfährt. In Europa waren die ArchitektInnen der Sparprogramme davon ausgegangen, dass der Multiplikator lediglich bei 0,5 liegen würde – das hätte bedeutet, dass jeder eingesparte Euro die Wirtschaftsleistung um lediglich 50 Cent reduzieren sollte.

Tatsächlich aber kamen die IWF-AutorInnen zu dem Ergebnis, dass die Fiskalmultiplikatoren bei etwa 1,5 lagen: Ein Anstieg in der geplanten fiskalischen Konsolidierung um einen Prozentpunkt des BIP hat demnach die reale Wirtschaftsleistung um ca. eineinhalb Prozentpunkte reduziert. Das Ergebnis, dass Budgetkonsolidierungsmaßnahmen in Zeiten wirtschaftlicher Unterauslastung stark kontraktive Effekte haben, ist in den letzten Jahren in mehreren Fachpublikationen anhand des empirischen Befunds von Multiplikatoren höher als 1,0 bestätigt worden.

Negative Wachstumseffekte der Austeritätspolitik in der Eurozone

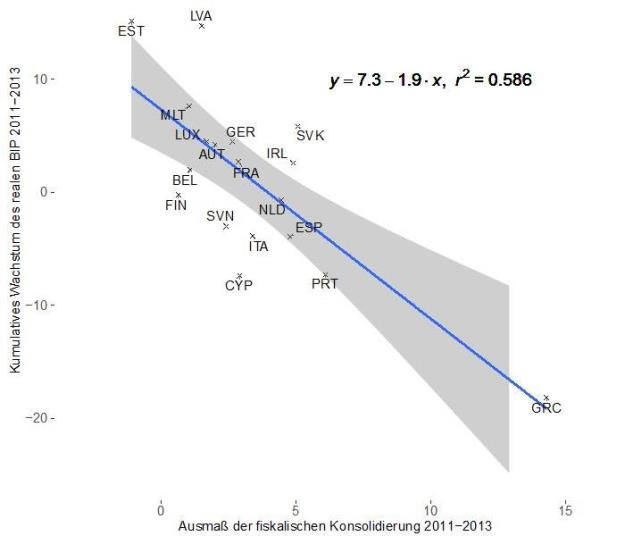

Für das Zeitfenster der Jahre 2011-2013 fördert eine aktuelle Studie das Ergebnis zutage, dass die Tiefe der Krise in den Eurozonenländern in engem Zusammenhang mit der Schärfe der Austeritätspolitik stand: Jene Länder, welche die umfangreichsten Budgetkonsolidierungsmaßnahmen durchsetzten, erlitten die größten Wachstumsverluste. Dies betrifft vor allem die sogenannten „Krisenländer“ der Eurozonenperipherie wie Griechenland, Portugal, Spanien und Italien. Umgekehrt entwickelten sich jene Länder wirtschaftlich deutlich besser, die in deutlich geringerem Ausmaß Sparmaßnahmen ergriffen. Zu dieser Gruppe zählen etwa Deutschland, Belgien und Österreich.

Die folgende Abbildung veranschaulicht den negativen Zusammenhang zwischen Budgetkonsolidierungsmaßnahmen und Wirtschaftswachstum in den Eurozonenländern. Auf der horizontalen Achse ist das Ausmaß der fiskalischen Konsolidierung aufgetragen (gemessen als Veränderung im strukturellen Budgetsaldo des jeweiligen Eurozonenlandes in den Jahren 2011-2013). Auf der vertikalen Achse finden sich die Daten zum kumulativen Wachstum der realen Wirtschaftsleistung. Die negativ geneigte Regressionsgerade zeigt an, dass die Tiefe der Krise im untersuchten Zeitraum in engem Zusammenhang mit der Schärfe der Sparpolitik steht.

Austeritätspolitik und Wirtschaftswachstum in der Eurozone (2011-2013)

Die Austeritätspolitik hatte also starke negative Wachstumseffekte: Im Zeitraum 2011-2013 führte ein Anstieg in der fiskalischen Konsolidierung von einem Prozentpunkt (des BIP) durchschnittlich zu einem kumulativen Rückgang des BIP-Wachstums von etwa 1,9 Prozentpunkten. Die Fiskalmultiplikatoren in der Eurozone waren demnach deutlich höher als 1,0. Laut diesen Schätzergebnissen verursachte die Budgetkonsolidierung in der Eurozone einen BIP-Verlust in einer Bandbreite zwischen 5,5% und 8,4%.

Zur Rolle der wirtschaftlichen und institutionellen Rahmenbedingungen

Die konkreten Folgen der Austeritätspolitik sind jedoch nicht immer gleich, sondern hängen von der aktuellen wirtschaftlichen Lage und den konkreten Institutionen einer Volkswirtschaft ab. In der ökonomischen Fachliteratur werden folgende Bedingungen für hohe Fiskalmultiplikatoren genannt, die in der Eurozone in den Jahren 2011-2013 erfüllt waren:

- Die EZB konnte nur in begrenztem Ausmaß Zinssenkungen vornehmen, um die Eurozonenwirtschaft anzukurbeln, da ihre Zinsen bereits sehr nahe an der Nullzinsgrenze lagen. Die geldpolitischen Möglichkeiten zur Kompensation der negativen fiskalpolitischen Nachfrageimpulse waren also begrenzt.

- Aufgrund des fixen Wechselkursregimes stand den Eurozonenländern das Instrument einer Währungsabwertung nicht zur Verfügung, um den kontraktiven Effekten der Sparpolitik entgegenzuwirken.

- In weiten Teilen der Eurozone herrschte eine erhebliche wirtschaftliche Unterauslastung vor. Die Erholung von der globalen Finanzkrise 2008/2009 war alles andere als abgeschlossen: unzureichende Nachfrage und hohe Arbeitslosigkeit charakterisierten das makroökonomische Umfeld und machten Budgetkonsolidierungsmaßnahmen besonders kostspielig.

- Zudem war der Schuldenabbau im Privatsektor („Deleveraging“) in vollem Gang, weshalb sich in vielen Eurozonenländern die Unternehmen mit Investitionen und die Haushalte mit Konsumausgaben zurückhielten, um den in der Vorkrisenzeit aufgebauten privaten Schuldenüberhang zu reduzieren. In einer solchen Situation hat der Staat eine besonders wichtige Stabilisierungsfunktion für die gesamtwirtschaftliche Nachfrage, was hohe Fiskalmultiplikatoren zur Folge hat.

Wirtschaftspolitische Schlussfolgerungen

Ein weiteres Mal zeigt sich: Die einseitige Austeritätspolitik der Jahre 2011-2013 war verfehlt. Sie hat die Krise weiter verschärft und die Arbeitslosigkeit noch stärker ansteigen lassen. VerfechterInnen eines harten Sparkurses würden wohl einwenden, dass die Inkaufnahme negativer Wachstumseffekte der Sparmaßnahmen „alternativlos“ war, weil die Budgetdefizite sofort reduziert werden mussten, um „die Finanzmärkte zu beruhigen“.

Dieser Einwand lässt jedoch drei zentrale Aspekte außer Acht. Erstens ist da die Bedeutung von Timing und Tempo der fiskalischen Konsolidierung: Wie gezeigt waren die Rahmenbedingungen für ein simultanes Konsolidierungsexperiment in der Eurozone 2011-2013 besonders ungünstig, weil keine wirtschaftspolitischen Instrumente zur Verfügung standen, um die kontraktiven Effekte der Austeritätspolitik auszugleichen. Die Mindestanforderung an eine gesamtwirtschaftlich koordinierte Politik wäre deshalb eine schrittweise, weniger drastische und zeitlich verzögerte Konsolidierungsstrategie in der Peripherie gewesen, die durch zusätzliche fiskalpolitische Stimulierungsmaßnahmen insbesondere in Deutschland hätte flankiert werden müssen.

Zweitens ist mittlerweile empirisch nachgewiesen, dass die Finanzmärkte die starke Haushaltskonsolidierung keinesfalls wie erhofft honorierten – es waren nicht die Sparmaßnahmen, sondern erst das Einschreiten der EZB als „Kreditgeberin letzter Instanz“, das die angespannte Lage an den Staatsanleihemärkten ab dem Sommer 2012 beruhigte.

Drittens ist da das Faktum, dass die Austeritätspolitik die Tragfähigkeit der öffentlichen Haushalte in mehreren Eurozonenländern nicht verbessert, sondern verschlechtert hat. Die problematische Wachstumsentwicklung in der Peripherie der Eurozone führte zu weiteren Anstiegen in den Staatsschuldenquoten. Die einseitigen Sparmaßnahmen verschärften die makroökonomischen Probleme durch Nachfragerückgänge und lösten so eine Schuldendeflationsspirale im Euroraum aus – gekennzeichnet durch sehr niedrige Inflation, anhaltend hohe Arbeitslosigkeit und steigende reale Schuldenlast. Die Austeritätspolitik war somit weitgehend kontraproduktiv, ein Schuss ins eigene Knie.

Umso dringlicher erscheint angesichts dieser schmerzhaften Erfahrungen die Umsetzung eines fiskalpolitischen Kurswechsels. Nur die Rückbesinnung auf eine aktive Rolle der Fiskalpolitik kann eine wirkungsvolle Bekämpfung der bereits eingesetzten Spirale aus niedrigem Wachstum und Deflationsdruck in der Eurozone ermöglichen. Die EZB alleine ist mit dieser Aufgabe überfordert. Eine koordinierte Ausweitung öffentlicher Investitionen würde Wachstum und Beschäftigung stärken und der Deflation entgegenwirken.

Jene Eurozonenländer, deren wirtschaftspolitischer Spielraum am größten ist – das sind vor allem Deutschland, Österreich und einige andere „Kernländer“ wie die Niederlande – müssten durch eine kräftige Ausweitung der öffentlichen Investitionen eine Vorreiterrolle einnehmen. Dies würde – neben den positiven Wachstums- und Beschäftigungsimpulsen für die Eurozone – auch zum Abbau makroökonomischer Ungleichgewichte in der Eurozone beitragen.

Die Erhöhung der öffentlichen Investitionen in Ländern mit Leistungsbilanzüberschüssen sollte mit einer neuen europäischen Industriepolitik-Agenda für die Peripherieländer der Eurozone kombiniert werden, die darauf abzielt, die wirtschaftliche Konvergenz zwischen den Mitgliedsländern des Währungsraumes zu stärken. Darüber hinaus sollten auch Änderungen der kontraproduktiven europäischen Fiskalregeln in Angriff genommen werden. Praktikable und detaillierte Vorschläge dafür gibt es inzwischen viele (zu nennen sind etwa die Konzepte von Achim Truger und die des Bruegel-Instituts).

Allerdings wäre es zunächst einmal nötig, dass sich die verantwortlichen europäischen PolitikerInnen das Scheitern ihrer bisherigen Strategie (zumindest insgeheim) eingestehen. Die empirische Evidenz wird diesem Erkenntnisprozess wie gezeigt jedenfalls nicht im Wege stehen.

Dieser Beitrag entstand in Kooperation mit dem wirtschaftspolitischen Online-Magazin Makronom und ist dort zeitgleich erschienen.