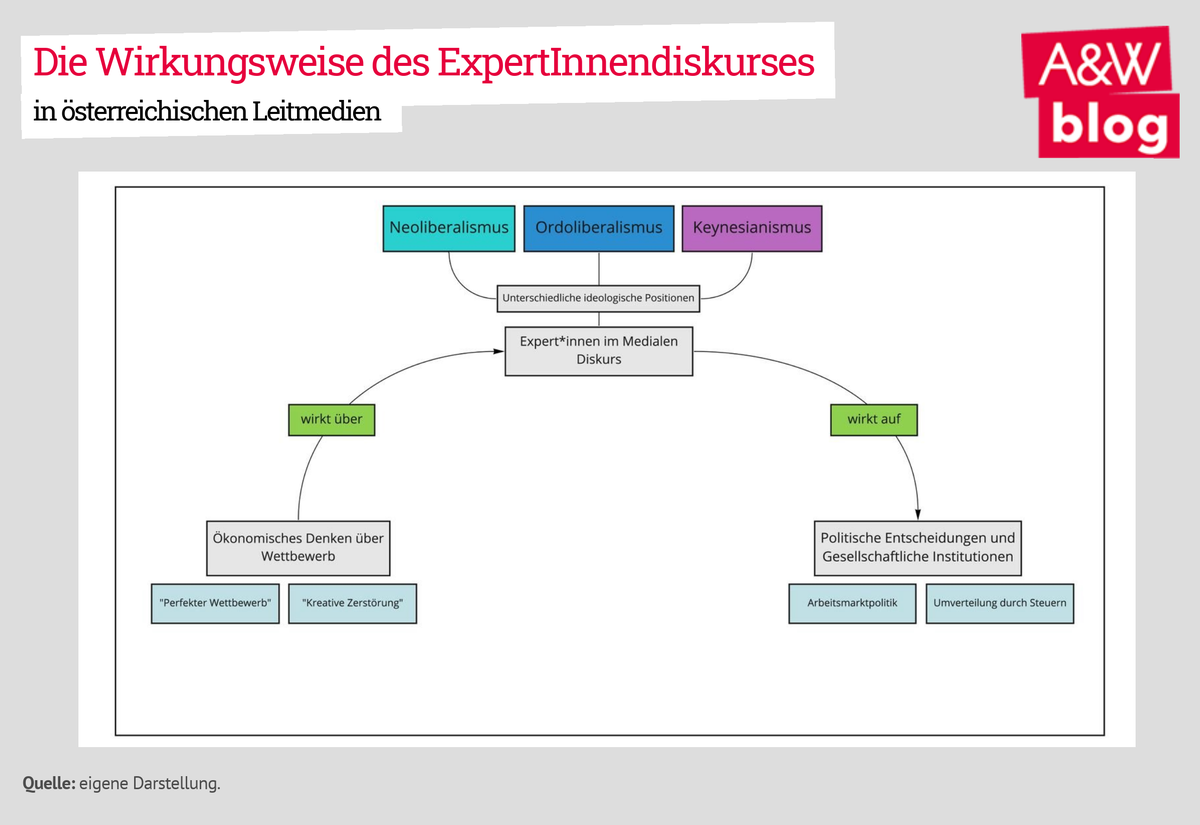

Die Logik des Wettbewerbs erhält mit zunehmender Ökonomisierung eine neue Bedeutung. Ökonom*innen kommt bei der Verbreitung des ökonomischen Wissens in der Gesellschaft eine zentrale Funktion zu. Eine kritische Analyse des Expert*innendiskurses gibt Aufschluss über die ideologische Ausrichtung des ökonomischen Denkens und dessen politische und gesellschaftliche Implikationen. Es wird dabei einmal mehr deutlich, dass es nicht eine „wissenschaftliche“ Position gibt, sondern auch Expert*innen vor dem Hintergrund politisch-ideologischer Standpunkte argumentieren.

Die gesellschaftliche Bedeutung ökonomischer Expert*innen

In den letzten Jahrzehnten wurde in den Sozialwissenschaften eine zunehmende „Verwettbewerblichung“, also eine Ausbreitung und Intensivierung der Wettbewerbslogik in Wirtschaft und Gesellschaft, festgestellt. Diese Diagnose wird oft in engen Zusammenhang zur Durchsetzung des Neoliberalismus seit den 1970ern gestellt und mit der Ökonomisierung, also dem Vordringen der ökonomischen Logik in andere Gesellschaftsbereiche, erklärt. Von Mainstream-Ökonom*innen erhält dieser Sachverhalt kaum Aufmerksamkeit. Tatsächlich kommt ihnen in dieser Entwicklung jedoch eine zentrale Rolle zu: Damit sich ökonomisches Wissen in der Gesellschaft verbreiten kann, muss es in den öffentlichen Diskurs eingebracht werden. Durch die Beschreibung von Ereignissen sowie die Definition von Problemen und Lösungsansätzen auf Grundlage ökonomischer Theorie wird eine Interpretationsmöglichkeit vorgeschlagen. Der Status als Expert*innen verleiht den Aussagen der Ökonom*innen besondere Wirkung, erlaubt es, ökonomische Narrative und Bilder mitzuprägen und auf die öffentliche Wahrnehmung realer ökonomischer Phänomene einzuwirken. Vor dem Hintergrund der „Verwettbewerblichung“ drängt sich daher die Frage auf, welche Position Ökonom*innen in der Öffentlichkeit zum Phänomen des Wettbewerbs einnehmen.

Gesellschaftliche Verhältnisse spiegeln sich in der Debatte wider

Um dieser Frage nachzugehen, wurde ihm Rahmen des mehrjährigen FWF-geförderten Forschungsprojekts SPACE eine Studie zum ökonomischen Expert*innendiskurs (2002–2020) über „Wettbewerb“ in österreichischen Leitmedien durchgeführt.

Eine erste „Strukturanalyse“ zeigt: Expert*innen sind fast ausschließlich männlich. Von 111 Ökonom*innen sind nur sechs Frauen. Die Debatte dominieren österreichische und deutsche Forscher*innen, oft kommen auch Expert*innen von Interessenvertretungen, etwa der Arbeiterkammer, den Sozialpartnern und der Industriellenvereinigung, zu Wort. Zudem stellen wir in den letzten 20 Jahren drei Perioden mit unterschiedlichen Diskursmustern fest:

- Bis 2008/09 ist der Diskurs stark auf die positiven Effekte von Wettbewerb bezogen. Flexibilisierung und Liberalisierung werden befürwortet, da diese zu Innovation, Wachstum, Beschäftigung und Wohlfahrt führen sollen. Demnach werden auch neoliberale sozialpolitische Reformen wie die Agenda 2010 in Deutschland mehrheitlich befürwortet.

- Die Wirtschafts- und Finanzkrise markiert einen Wendepunkt, mit dem vermehrt die Voraussetzungen für Wettbewerbsfähigkeit und „fairen Wettbewerb“ sowie geeignete Rahmenbedingungen für den Markt diskutiert werden.

- Mit Blick auf den Brexit und die Wahl von Donald Trump werden nach 2015 Freihandel und neue Machtverhältnisse am internationalen Markt kritisch betrachtet. Dabei werden besonders die Folgen der Digitalisierung und wachsende Marktmacht transnationaler Unternehmen, wie Google, Amazon und Apple, und die Einführung von Handelsbeschränkungen (wie z. B. Zöllen) diskutiert.

Die Strukturanalyse zeigt also, dass reale gesellschaftliche Machtverhältnisse und gesellschaftspolitische Ereignisse auch eine Wirkung auf die Expert*innendebatten haben.

Ökonom*in sein heißt, Wettbewerb mögen

Wettbewerb wird von den Ökonom*innen als „bestes“ ökonomisches Ordnungsprinzip beschrieben. Dabei wird gerne auf wissenschaftliche Autoritäten wie Adam Smith oder David Ricardo und die lange Tradition ökonomischer Theorie verwiesen. So meint etwa der Präsident des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel, Gabriel Felbermayr: „Die Ökonomen mischen sich in öffentliche Diskussionen kaum ein, und wenn doch, dann mit sehr verkürzten Positionen: Freihandel ist gut – basta […] Tatsächlich geht es aber in unserer ganzen Forschung zum Freihandel nur um mögliche Nebenwirkungen und darum, wie man mit ihnen umgeht. Aber sie führt nie zum Fazit: Lasst uns die Grenzen dichtmachen. Und sie ändert nichts an der 200 Jahre alten Erkenntnis, dass Freihandel in Summe von Vorteil ist.“

Trotz potenzieller negativer Konsequenzen wird Wettbewerb also kaum grundlegend infrage gestellt. „Gut funktionierender“ Wettbewerb wird gar zur Bedingung für Fortschritt und gesellschaftlichen Wohlstand. Im Diskurs wird Wettbewerb oft als Konsequenz der „natürlichen“ menschlichen Neigung zur Rivalität dargestellt und zudem Wirtschaft, Markt und Wettbewerb im Diskurs gleichgesetzt. Durch diese „diskursiven Strategien“ erscheint Wettbewerb als „natürliche“ ökonomische Ordnung, während das Nachdenken über andere Wirtschaftsformen unterbunden wird. Besonders als ökonomische*r Expert*in stößt das Hinterfragen von Wettbewerb an die „Grenzen des Sagbaren“ – wird also von anderen Ökonom*innen, aber auch von der Öffentlichkeit als inkompetent wahrgenommen. Dies zeigt sich etwa in der Reflexion des Ökonomen Schulmeister, nachdem er sich kritisch zu den Implikationen von Wettbewerb äußerte: „Zwischen den Zeilen ist zu lesen: Schulmeister ist kein Ökonom, den man ernst nehmen kann.“

Wettbewerb ja, aber welcher eigentlich?

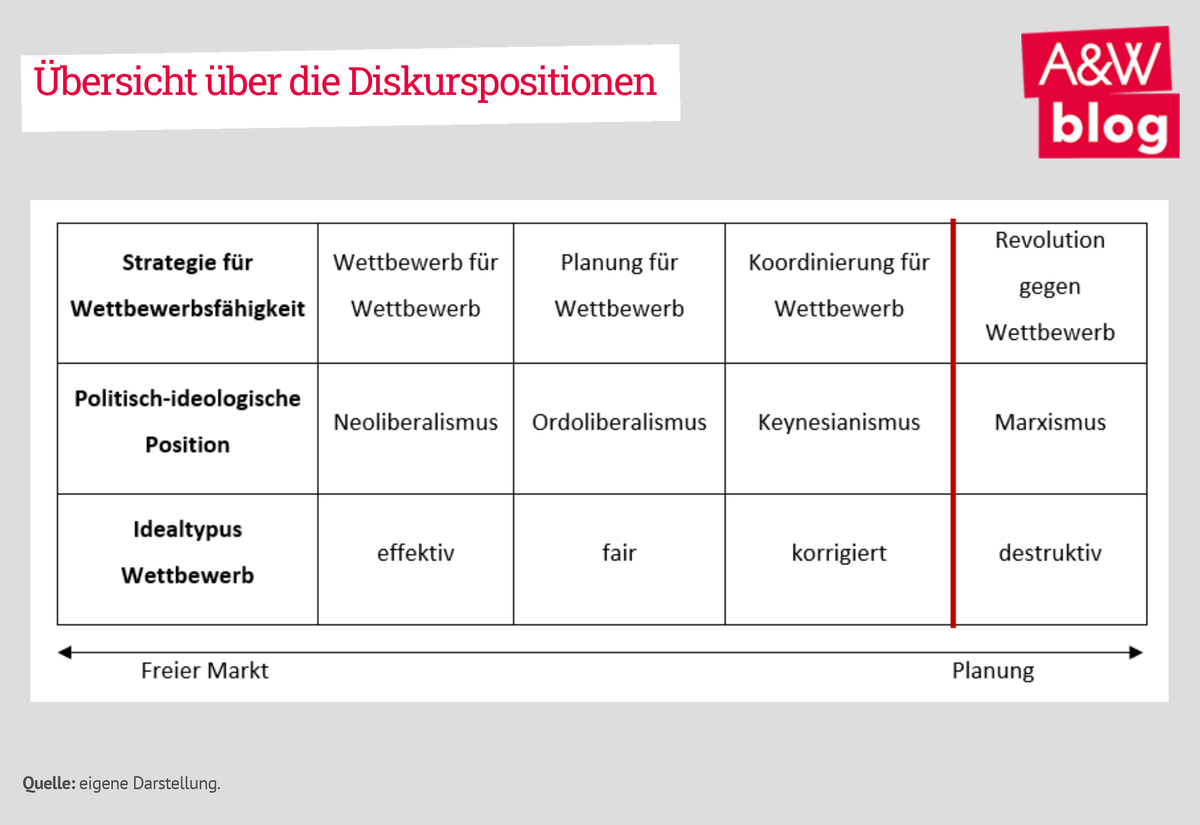

Innerhalb der „Grenzen des Sagbaren“, also den für Ökonom*innen (gerade noch) akzeptablen Aussagen zu Wettbewerb, lassen sich drei ideologische Positionen unterscheiden: Neoliberalismus, Ordoliberalismus und Keynesianismus. Im Diskurs ist dabei die Dominanz von liberalen – neoliberalen und ordoliberalen – Aussagen auffallend, die durch den institutionellen Hintergrund der Ökonom*innen bestätigt wird. Die folgende Grafik bietet eine Übersicht über die Diskurspositionen und verdeutlicht die „Grenze des Sagbaren“ (rote Linie).

Die neoliberale Position zeigt sich in der Überzeugung, dass freie Märkte und Wettbewerb für effiziente Marktergebnisse sorgen. Also werden die Vorteile, die Wettbewerb in Form von Liberalisierung und Deregulierung für die Wirtschaft und Gesellschaft bringen soll, hervorgehoben. Zudem soll Wettbewerb die Wettbewerbsfähigkeit stärken.

Auch in der ordoliberalen Argumentation zeichnet sich ein tiefes Vertrauen in die positiven Effekte der Märkte ab, doch werden im Gegensatz zur neoliberalen Position „starke“ Rahmenbedingungen und „fairer“ Wettbewerb gefordert. Die Politik soll die Regelungen gestalten, jedoch nicht in den Markt eingreifen. So soll auch die Wettbewerbsfähigkeit verbessert werden. An diese beiden theoretischen wirtschaftsliberalen Positionen lässt sich freilich gut die polemische Kritik einer verkrusteten Bürokratie oder eines ineffizienten Staats anschließen: Agenda-Austria-Chef Franz Schellhorn diagnostiziert etwa ein „staatliches Multiorganversagen“.

Die keynesianische Diskursposition nimmt eine kritische Einstellung zu Wettbewerb ein und steht für diversere politische Interventionen, die Auswirkungen des Wettbewerbs korrigieren und Marktversagen ausgleichen sollen. Dabei wird die Bedeutung starker Institutionen zur Koordination und Harmonisierung wirtschaftlicher Aktivität hervorgehoben. Zudem wird öfter auf negative Effekte von Wettbewerb verwiesen, etwa steigende sozioökonomische Ungleichheit.

Gewissermaßen quer zu den politisch-ideologischen Positionen finden sich zwei Konzepte von Wettbewerb: Entweder wird Wettbewerb in einer statischen, gleichgewichtsorientierten oder evolutionären, prozessorientierten Art dargestellt. Dem statischen Konzept nach führt Wettbewerb zur effizientesten Allokation knapper Ressourcen und somit zum stabilen Gleichgewicht. Dieser Ansatz prägt ökonomische Modelle und die liberale Vorstellung eines „funktionierenden“ Markts. Das dynamische Konzept von Wettbewerb ist im Gegensatz von evolutionärem und institutionellem Denken geprägt. Demnach ermöglicht Wettbewerb die strukturelle Entwicklung von Wirtschaft und Gesellschaft, indem zwischen Akteur*innen eine Selektion nach ihrer Wettbewerbsfähigkeit erfolgt. In diesem Zusammenhang wird von den Expert*innen die Bedeutung des Prüfens der Wirkungen von wirtschafts- und sozialpolitischen Reformen auf die Wettbewerbsfähigkeit hervorgehoben – dies bedeutet meist, das Lohnniveau nicht über ein gewisses Maß steigen zu lassen. Der Versuch einer gesetzlichen Verankerung des Ziels der Wettbewerbsfähigkeit zeigte sich zuletzt 2019 im gescheiterten Vorhaben der türkis-blauen Bundesregierung, ein Staatsziel „wettbewerbsfähiger Wirtschaftsstandort“ in die Verfassung aufzunehmen.

Gesellschaftliche Machtverhältnisse und die Grenze des Sagbaren

Die Vorteile des ökonomischen Ordnungsprinzips des Wettbewerbs erscheinen also im Expert*innendiskurs als Selbstverständlichkeit. Dennoch gibt es in der politischen Debatte unterschiedliche Ansätze, mit „dem Markt“ umzugehen, die direkte Auswirkungen auf Verteilungsfragen und Arbeitnehmer*innenrechte haben: Der Ruf nach Wettbewerbsfähigkeit bezieht sich vor allem auf Länderebene meist auf die Senkung von Löhnen und den Abbau von sozialen oder ökologischen Standards. Generell lassen sich zwischen den Zeilen immer wieder politisch-ideologische Positionen herauslesen: Während die liberalen Ökonom*innen mehr Wettbewerb und weniger staatliche Regulierung fordern, so werden die Effekte des Wettbewerbs auf Verteilung und Arbeitnehmer*innen eher von keynesianischen Ökonom*innen betont. Dass sich diese Forderungen jedoch an der „Grenze des Sagbaren“ befinden, sagt viel über die gesellschaftlich vorherrschenden Machtverhältnisse aus: Kapitalinteressen dominieren eindeutig gegenüber Arbeitnehmer*inneninteressen, solidarische Formen des Wirtschaftens abseits von Wettbewerbslogiken und kapitalistischen Verwertungsinteressen bleiben in den Wirtschaftswissenschaften unsag- und somit undenkbar. Vor diesem Hintergrund werden Vorschläge, wie etwa eine Fusionierung von AUA und ÖBB zu einem „umfassenden Mobilitätsdienstleister“ (Kommentar der anderen von Ulrich Brand und Heinz Högelsberger im „Standard“), als „Zwangsvorstellung“ und „massiver Eingriff in Freiheitsrechte“ diffamiert (Kommentar der anderen im „Standard“ vom IV-Ökonomen Erhard Fürst). Diese Diskursverengung sollte nicht als „Wahrheit“ angenommen werden, stattdessen ist eine selbstbestimmte Positionierung zu Expert*innenmeinungen erforderlich. Dabei können gerade Beispiele aus der (Berufs-)Praxis den Beweis liefern, dass „die Wirtschaft“ nicht auf das Prinzip des Wettbewerbs reduziert werden kann.