Unterbrochene globale Lieferketten, (De-)Globalisierung als Folge bewusst gewordener strategischer Abhängigkeiten, Knappheit von Medizinprodukten und Chipkrise. Die Post-COVID-19-Welt sieht anders aus als jene vor der Pandemie. Was lehrt uns gerade der aktuelle Mangel an Mikroelektronik und Halbleitern für die weitere Entwicklung unserer industriellen Ökosysteme?

Eines hat uns die Corona-Pandemie und das damit verbundene Zusammenbrechen internationaler Lieferketten verdeutlicht: Für die einzelnen europäischen Mitgliedstaaten, den Binnenmarkt und die vernetzte Wirtschaft der Europäischen Union bestehen entlang einzelner Wertschöpfungs- und Lieferketten bedeutende strategische Abhängigkeiten. Die EU-Kommission analysierte aufgrund der Erfahrung in der Pandemie 5.000 Produkte und identifizierte 137 Produkte als sehr anfällig für Kapazitäts- und Lieferengpässe. Eine Gefahr für die europäischen industriellen Ökosysteme, deren Funktionieren von einer stabilen und sicheren Versorgung an Vorprodukten und Rohstoffen, besonders aus den Drittstaaten China, Vietnam und Brasilien, abhängt.

Im Zuge der COVID-19-Pandemie haben strategische Abhängigkeiten bei Rohstoffen, pharmazeutischen Chemikalien, Batterien und Halbleitern zu Engpässen in der Versorgung, Verarbeitung und Herstellung geführt und sich in der COVID-19-Krise für die Resilienz des Binnenmarkts als besonders nachteilig erwiesen. Die Erfahrungen aus dieser Zeit haben dazu beigetragen, dass die bestehenden Abhängigkeiten verstärkt diskutiert werden und als Antwort darauf eine strategische Autonomie in den Fokus der Politikgestaltung gerückt ist.

Krisenjahr für Chiphersteller

Die neuerdings aufbrechenden Liefer- und Produktionsengpässe in der europäischen Automobil- und IT-Industrie aufgrund der Knappheit von Elektronikchips setzte nochmals Ausrufezeichen unter die Bedeutung strategischer Abhängigkeiten. In Konsequenz führen sie schlussendlich zu Produktionsausfällen, einem Verlust an Wertschöpfung, erhöhten staatlichen Kosten auf der einen und zu spürbaren Einkommensverlusten auf der anderen Seite, wie die erneuten Bestrebungen, das Instrument Kurzarbeit zu nutzen, verdeutlichen.

Die Automobilindustrie leidet dabei besonders unter den empfindlichen Lieferverzögerungen, denn ohne Halbleiter bewegt sich heutzutage kein Auto mehr. Halbleiter sind der wichtigste Bestandteil von Mikrochips, die heutzutage in jedem Motor, Tachometer oder Assistenzsystem verbaut sind.

Mitursache ist die Strategie der Produktionsunternehmen, auf Just-in-time-Einkäufe zu setzen. Das bedeutet, dass die Bestandteile für beispielsweise neue Autos nicht auf Vorrat gekauft werden, sondern erst, wenn die zu produzierende Menge abgeschätzt werden kann. So können etwa Kosten für die Lagerung der Einzelteile gespart werden. Während der Corona-Krise wurde das jedoch mitunter zum Problem, als auch die Nachfrage nach Chips für Laptops, Handys, „smarte“ Haushaltsgeräte usw. plötzlich in die Höhe schnellte. Bei den Lieferungen wurden die Autoproduzenten schließlich nach hinten gereiht, weil sie zu spät bestellt hatten.

Dazu kamen eine Reihe von Katastrophen, die den Halbleiterproduzenten zu schaffen machten. In Texas mussten wegen eines Schneesturms große Energieverbraucher stillgelegt werden, damit die Bevölkerung nach dem Zusammenbruch mehrerer Kraftwerke mit Strom versorgt werden konnte. So kam es zu Produktionsstopps bei Infineon oder Samsung, Letzteren entstand dadurch ein Schaden von 270 Millionen Dollar. In Japan brannte nach einem Erdbeben ein Werk von Renesas Electronics, und die Produktion musste drei Monate lang stillgelegt werden. In Taiwan, wo der Weltmarktführer TSMC produziert, blieb der Monsun aus, sodass aufgrund der Dürre die riesigen Wassermengen fehlten, die für die Chipproduktion benötigt werden.

Auch das Frachtgeschäft litt unter der Corona-Krise, weil zwar weiterhin viel von Europa importiert, aber kaum Waren exportiert wurden. So kam es im Schiffsverkehr zu Containerstaus auf der einen, und Containermängeln auf der anderen Seite. Auch die Flugrouten sind weiterhin teilweise unterbrochen. Als im März dieses Jahres ein einzelnes Containerschiff den Suezkanal blockierte, wurde klar, wie abhängig der gesamte Welthandel von den empfindlichen Lieferketten ist.

Warum die Chipkrise geopolitische Bedeutung hat

Dass die europäische Industrie von den Lieferausfällen so hart getroffen wurde, wird auch von nationaler beziehungsweise supranationaler Seite aufgegriffen. Denn die führenden Chip-Giganten haben ihren Sitz allesamt in Asien. Noch-Kanzlerin Angela Merkel zeigte sich beunruhigt, denn wenn man ein „Autostaat“ ist, sei es nicht wirklich gut, wenn man die Hauptkomponente nicht selbst produzieren könne. Das erklärte Ziel von EU-Binnenmarktkommissar Thierry Breton ist nun, die Abhängigkeit Europas von Asien oder den USA zu mildern. Europa solle nun bis 2030 möglichst ein Fünftel der benötigten Chips selbst herstellen.

Die Chipkrise ist jedoch auch von größerer Bedeutung, denn nicht nur die Automobilindustrie ist davon betroffen. Das Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen USA und China um Spitzentechnologien wie KI ist von geopolitischer Bedeutung, wie sich an der Cloud- und Digitalinfrastruktur zeigt. Die Fähigkeit, solche Spitzentechnologien zu entwickeln und für den eigenen Wettbewerbsvorteil einzusetzen, ist maßgeblich von Mikrochips abhängig. Daher bereitet die Chipkrise auch den Regierungsspitzen westlicher Länder zunehmend Kopfschmerzen.

Während der Pandemie hat dies sogar zu einer diplomatischen Handelsbeziehung geführt. Taiwan nutzte Mikrochips als Hebel, um an Corona-Impfstoffe zu kommen – und ließ TSMC sogar direkt mit Biontech in Deutschland verhandeln, um 10 Millionen Impfdosen zu kaufen.

Europa will Chips selbst produzieren

Erfolgreiche Chiphersteller Europas sind die Unternehmen NXP, Infineon, Bosch oder STMicroelectronics. Doch auch ihre Produktion ist mit jener des Weltmarktführers TSMC verwoben. Der Versuch, neue Chiphersteller anzuziehen, erfordert großzügige öffentliche Zuwendungen. Intel möchte beispielsweise 80 Milliarden in neue Fabriken investieren, erwartet sich jedoch 24 Milliarden Euro an öffentlichen Geldern – es müsse sich schließlich auch rechnen, nach Europa zu kommen.

Die Europäische Union unterstützt schlüsseltechnologische industrielle Großprojekte mit Supersubventionen unter dem Regime IPCEI (Important Projects of Common European Interest), die vom Verbot staatlicher Beihilfen ausgenommen sind, insoweit sie einem übergeordneten europäischen Interesse – der Resilienz und internationalen Wettbewerbsfähigkeit der europäischen „industriellen Ökosysteme“ und damit der strategischen Autonomie – dienen. So will auch die Aktualisierung der EU-Industriestrategie Ziele und Schritte vorgeben, um einen stärkeren Binnenmarkt für die Erholung Europas aufzubauen.

Dazu gehört auch die „mikroelektronische Zukunft“. Mit dem IPCEI ME I und II soll Europa innovationsstark und gerüstet sein, um im internationalen Wettlauf um technologische Hochleistungsfähigkeit, Sicherheit und Souveränität in den Bereichen 5G, 6G, KI, automatisiertes Fahren und die Industrie 4.0 nicht abgehängt zu werden. Mit dem IPCEI ME I – dem ersten IPCEI überhaupt – wurden Projekte mit bis zu 1,9 Milliarden Euro, wie energieeffiziente Chips, Leistungshalbleiter, intelligente Sensoren, optische Sensoren, Verbundwerkstoffe gefördert, wobei die beteiligten Unternehmen über 6,1 Milliarden Euro investiert haben. Unternehmen müssen sich die Abwicklung von IPCEI sowie die notwendigen Eigenbeiträge leisten können. Mit IPCEI ME II soll die Halbleiterfertigung in Europa mit Geldern aus dem Europäischen Aufbauplan mit bis zu 145 Milliarden gefördert werden (zum Vergleich: Südkorea investiert bis 2030 etwa 450 Milliarden in seine Chipindustrie) und das IPCEI ME I auf leistungsstarke 2-nm-Prozesstechnik (Design sowie Auf- und Ausbau von Fertigungskapazitäten) fokussieren – verbunden mit den Initiativen „EuroHPC“ und der „European Processor Initiative“ für europäische Rechenzentren. ME I wurde vor allem durch Deutschland und Frankreich vorangetrieben und genutzt, daneben sind auch Italien, das Vereinigte Königreich und demnächst Österreich beteiligt. Projektbeschreibungen für ME II konnten bis Anfang August 2021 eingereicht werden und sollen, so der Ausschreibungstext, nicht nur europäische Wertschöpfungsketten und Wirtschaftsstandorte stärken, sondern auch einen signifikanten Beitrag zur Umsetzung des „Green Deal“, der EU-Digitalstrategie sowie zur Erreichung der Klimaneutralität 2040 leisten.

Klimateufelskreis Chipproduktion

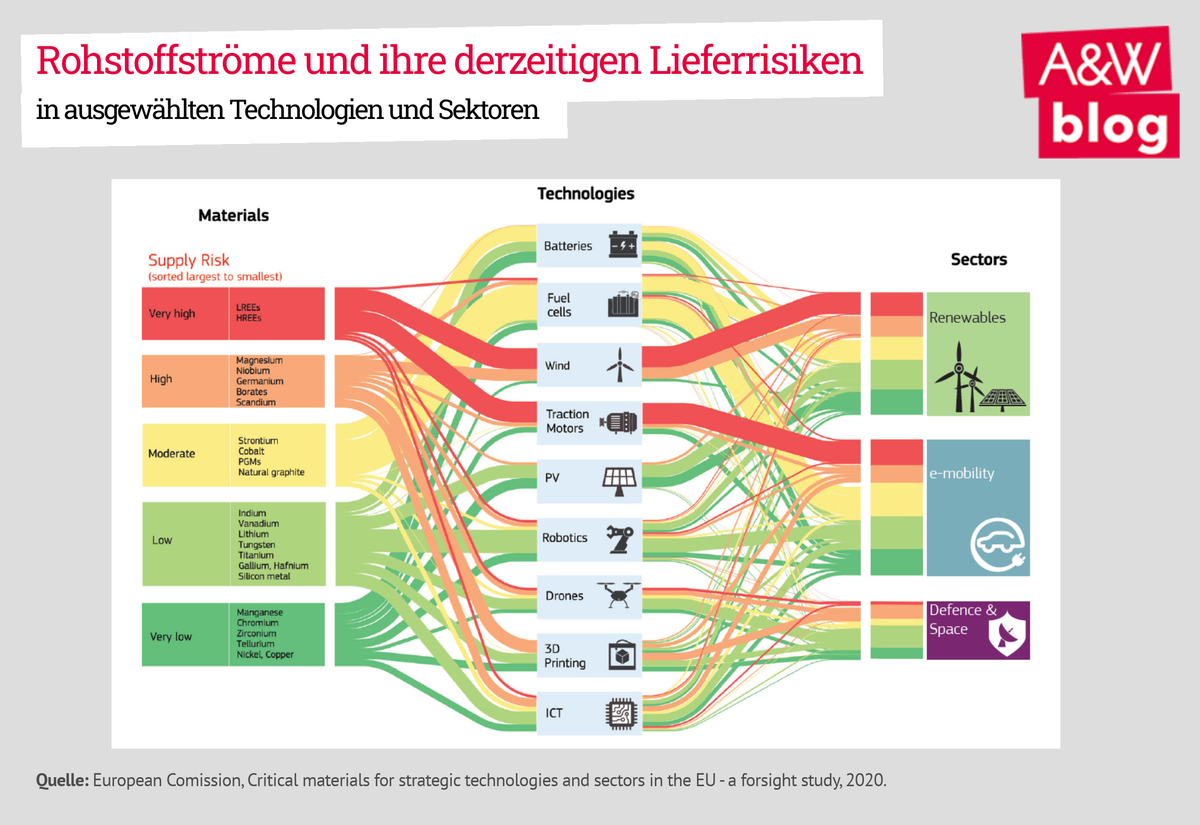

Dass die Chipkrise zu großen Teilen von Umweltkatastrophen mitverursacht wurde, entbehrt übrigens nicht einer gewissen Ironie. Denn Spitzentechnologien sind in mehrfacher Hinsicht eine große Umweltbelastung. Einerseits werden für die Herstellung seltene Rohstoffe benötigt, die unter schweren Umwelt- und Menschenrechtsverletzungen im globalen Süden abgebaut werden. Andererseits benötigen maschinelles Lernen, künstliche Intelligenz und Co sehr viel Energie, die zum großen Teil noch aus fossilen Quellen stammt.

Wie schon erwähnt, benötigt die Chipproduktion auch riesige Wassermengen. Allein TSMC verbraucht in seinen Werken 150.000 Tonnen Wasser pro Tag, der Verbrauch ist zwischen 2015 und 2019 um 70 Prozent gestiegen. Als Taiwan den Wasserverbrauch in der Dürre deckelte, musste das Unternehmen destilliertes Wasser in Lkws zur Fabrik bringen.

Produktionsketten, in denen Chips verbaut werden, setzen auf Just-in-time-Lieferung, was ebenfalls eine absurde Komponente hat: Lkws werden so zunehmend zu „rollenden Lagern“, denn der Transport in Kleinstmengen zahlt sich vor allem deshalb aus, weil Lkws günstiger sind, als große Lagerflächen zu kaufen. Einzelne Beschäftigte aus Logistikunternehmen berichten sogar, dass Lkws teils mit Waren „spazieren fahren“, die gar nicht transportiert werden müssen, sondern dort nur verstaut werden, um Platz in den Lagerhallen zu schaffen.

Was bedeutet das alles für die Beschäftigten?

An der Chipkrise lässt sich beobachten, dass Staaten an der kompletten Integration ihrer jeweiligen Produktionen in den Weltmarkt zweifeln. Bislang war diese vor allem aus privatwirtschaftlicher Sicht vorteilhaft, weil Kosten und Arbeit global geteilt werden konnten. Gleichzeitig ist sie aber auch riskant, wie sich beispielsweise an der Abhängigkeit europäischer Produzenten gegenüber asiatischen Chipherstellern zeigt.

Nun staatlich einzugreifen und im Sinne der heimischen Unabhängigkeit zu intervenieren wirkt auf europäische Industrien zwar stabilisierend. Viel öffentliches Geld dafür in die Hand zu nehmen, kann aber auch als Vergesellschaftung der negativen Folgen von global aufgeteilter Produktion gesehen werden. Schließlich geht es vor allem um Wettbewerbsfähigkeit europäischer Unternehmen. Die Produktionslogik selbst, die weder sozial gerecht noch ökologisch ist, wird damit jedoch nicht aufgebrochen.

Allein die Diversifizierung von Wertschöpfungsketten greift also zu kurz. Stärkung und Aufbau von lokalen Produktionskapazitäten und regionalen Wirtschaftskreisläufen müssen forciert und durch eine Industrie- und Strukturwandelpolitik unterstützt werden. Es gilt, Produktionskapazitäten innerhalb der EU in strategisch wichtigen Bereichen und kritischer Infrastruktur unter ökologischen Vorgaben und demokratischer Kontrolle auf- und umzubauen. Industriepolitik muss daher weit über die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit hinausgehen. Industriepolitik braucht gesellschaftliche Einbindung, beispielsweise der Beschäftigten und ihrer Vertretungen, im Sinne einer sozial-ökologischen Wende.