Die österreichische Familienpolitik ist bisweilen seltsam unentschlossen. Ob Betreuung von Kinder oder auch pflegebedürftigen Erwachsenen eine private oder staatliche Aufgabe ist, da scheint sich der österreichische Staat nicht ganz entscheiden zu können. Zwar gab es in den letzten Jahren einige wichtige Schritte in Richtung Modernisierung – aber das Tempo entspricht einer Fahrt mit angezogener Handbremse.

Glückliche Kinder, strahlende Mütter, stolze Väter. Wer schon einmal Broschüren für werdende Eltern in der Hand gehabt hat, der kennt diese Bilder nur zu gut. Trautes Heim, alles ganz privat. Der Staat hat dabei nichts zu suchen.

Privat oder Staat – die ewige Diskussion

Ganz privat? So einfach ist es doch nicht. Früher galt die Regel des berufstätigen Mannes, der eine Frau zuhause hat, die sich um Kinder, Küche und gebügelte Hemden kümmert. Diese Vorstellung hat sich in den letzten Jahrzehnten aufgrund der extrem verbesserten (Aus)Bildung und stark gestiegenen Erwerbstätigkeit von Frauen wesentlich verändert. Das Potenzial der weiblichen Arbeitskräfte zu nutzen gilt WirtschaftspolitikerInnen mittlerweile als zentrales Element der Standortattraktivität und auch die Unternehmen selbst schätzen die größere Auswahl an qualifizierten MitarbeiterInnen.

Doch viele dieser Mitarbeiterinnen haben neben dem Job noch eine andere Wirklichkeit, und die schaut so aus: Kinder, Kochen, Putzen, Wäschewaschen, Schulstress… Beruf und Familie. Was oft als Gegensatz behandelt wird, sind tatsächlich zwei Seiten derselben Medaille, aber die Wirtschaft starrt gerne nur auf eine davon. Dass Menschen essen, sich kleiden, waschen oder schlafen müssen, spielt in der ökonomischen Theorie kaum eine Rolle. Betreuungs- und Versorgungsarbeit ist zwar eine unerlässliche Grundvoraussetzung für das Werden und Sein von Arbeitskräften und KonsumentInnen – diese Tatsache wird aber konsequent ausgeblendet. Ein riesiger blinder Fleck, wie feministische ÖkonomInnen berechtigterweise kritisieren.

So bleibt es oft den Frauen dann im Privaten überlassen, die Anforderungen von Arbeitswelt und Betreuungsbedürftigen auf einen Nenner zu kriegen. Der Staat könnte diesen Widerspruch zumindest lindern. Aber was die öffentliche Hand kann und soll, darüber besteht nicht gerade Einigkeit.

Wer ist sie in der Familienpolitik: Mutter oder Mensch?

Denn in der Familienpolitik tobt seit vielen Jahren ein Kampf. Unter dem Stichwort “Wahlfreiheit” fordern Konservative die Möglichkeit, möglichst lange zuhause beim Kind bleiben zu können. Gemeint sind dabei natürlich die Mütter. Je nach Ausprägung soll entweder gleich ein Müttergehalt ausgezahlt oder zumindest der Ernährer von seinen finanziellen Versorgungspflichten entlastet werden. Der Staat darf gerne Geld ausschütten, mehr Einmischung ist jedoch nicht erwünscht. Die Mütter sollen sich möglichst ungestört im Privaten den Kindern widmen können.

Doch Halt! Sind Mütter nicht auch noch etwas anderes nur das? Nämlich eigenständige – weibliche – Menschen? Und als solche haben viele von ihnen das Interesse, nicht am Geldbeutel des Ehemannes oder Partners zu hängen, was im Hinblick auf die stattliche Scheidungsrate von 42 Prozent nur vernünftig ist. Fortschrittliche Kräfte sehen es daher als notwendig um Eltern, also vor allem Müttern, die Erwerbstätigkeit zu ermöglichen. Mit elementarer Bildung und Ganztagesschulen soll auch die öffentliche Hand Verantwortung für die Betreuungsarbeit übernehmen.

Bezahlte Betreuung als Element der Familienpolitik

Der konservative Wunsch nach Bezahlung von Betreuungsarbeit zuhause ist mit dem Kinderbetreuungsgeld ein Stück familienpolitische Wirklichkeit. War früher das Karenzgeld ein (kleiner) Ersatz für das Erwerbseinkommen, wandelte die schwarz-blauen Regierung dieses mit der Umwandlung ins Kinderbetreuungsgeld in eine Art Geburtenbonus unabhängig vom vorangegangenen Status oder Einkommen. Und damit die Mütter möglichst lang beim Kind bleiben können, wurde es von maximal 1,5 auf 2,5 Jahre für einen Elternteil verlängert. Privatisierung mit staatlicher Unterstützung.

Die Änderung erwies sich als Großexperiment zur Genderfalle. Diese schnappte lautstark zu. Während Männer für 436 Euro monatlich kaum ihre Erwerbstätigkeit unterbrachen, blieben die Frauen mit der ausgeweiteten Anspruchsdauer deutlich länger zuhause. Damit verloren sie auch das Recht, in den Job zurückzukehren, was zu großen Schwierigkeiten beim Comeback am Arbeitsmarkt führte. Das Kinderbetreuungsgeld erwies sich als millionenschwere Ausstiegsprämie. Wäre das Geld in den Ausbau der Kindergärten investiert worden, der Wiedereinstieg wäre leichter statt schwieriger geworden.

Eine ähnliche Weichenstellung gab schon 1993 mit dem Pflegegeld: Man entschied sich unter dem sozialdemokratischen Sozialminister Hesoun für eine ungebundene Geldleistung, anstatt die Mittel in den Ausbau der Pflegedienste zu investieren. Resultat: Noch immer wird 80% der Pflege privat und damit ganz überwiegend unbezahlt von Frauen erbracht.

Es ist eben nicht egal, ob sich Vater Staat als Patriarch geriert, der die traditionelle Arbeitsteilung zwischen Frauen und Männer zementiert oder als liebevoller Vater, der die Emanzipation aller seiner Kinder fördern will.

Die österreichische Familienpolitik mutet seltsam unentschlossen an. Einerseits wurde in den letzten Jahren viel Geld an Familien ausgeschüttet. Alleine die Erhöhung der Familienbeihilfe machte 800 Mio. Euro aus. Gleichzeitig wurden vom Bund seit 400 Mio. für den Ausbau von Kinderbetreuung zur Verfügung gestellt und das kostenlose Vorschuljahr mit jährlich 70 Mio. Euro gefördert. Kurz gesagt: Es wird viel Geld darauf verwendet, Betreuungsleistungen zu privatisieren und sie zu entprivatisieren. Das ist doch ein wenig paradox.

Kinderbetreuung und Elementarbildung: Trotz Steigerung hinten nach

Um diese widersprüchliche Politik besser einordnen zu können lohnt sich ein Blick über die Grenzen. Im Vergleich zu anderen Staaten war Österreich gemessen an der Wirtschaftsleistung lange Zeit besonders großzügig im Sachen Familienleistungen. Diesen Spitzenplatz hat es in den letzten Jahren verloren. Hat die Alpenrepublik im OECD-Vergleich 1980 noch am zweitmeisten (nach Schweden) für Familien ausgegeben, liegt sie aktuell nur auf Platz 10. Wie konnte das passieren? Ein näherer Blick zeigt: It’s the Kindergarden, stupid.

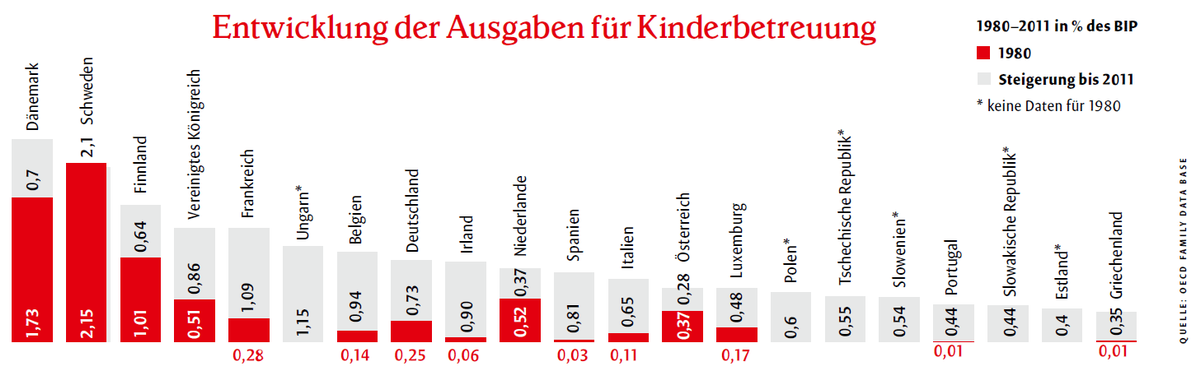

Lag Österreich 1980 bei den Ausgaben für Kinderbetreuung noch auf Platz 6, rasselte es bis 2008 auf Platz 25 hinunter. Danach wurden die Auswirkungen der Bundesmittel sichtbar, womit das kleine Land an der Donau wieder an die 13. Stelle kletterte. Zwar haben sich die Ausgaben für Kinderbetreuung seit 1980 verdoppelt, in anderen Ländern stiegen sie aber wesentlich stärker: in Deutschland um das 4-fache, in Frankreich um das 5-fache, in Italien und Belgien um das 7-fache, in Irland um das 17-fache und Spanien gar um das 29-fache – in den letzteren beiden ausgehend von einem sehr niedrigen Niveau.

Alle genannten Staaten lagen 1980 hinter Österreich. Insgesamt liegt der Anteil am BIP von 0,65% noch immer weit unter dem OECD-Durchschnitt von 0,93 %. Betrachtet man nur die Geldleistungen, büßte das alpine Land zwar einige Plätze seit 1980 ein, liegt aber immer noch unter den besten Ländern. Österreich hat also eindeutig in der Kinderbetreuung und -bildung den internationalen Anschluss verloren.

In der Pflege gilt Ähnliches: Gerade ein halbes Prozent des BIP werden hierzulande für institutionelle Pflege aufgebracht. In Dänemark und Norwegen ist es das Doppelte, in Schweden sogar das Vierfache. Österreich schwächelt konsequent im Bereich der sozialen Sachleistungen.

Dabei spräche Vieles dafür, dort vermehrt zu investieren. Neben der von Wirtschaft begrüßten “Befreiung der weiblichen Arbeitskraft” könnten im sozialen Dienstleistungsbereich Tausende Jobs geschaffen werden. Der Vorteil öffentlicher Erbringung liegt zudem darin, dass Qualitätsstandards und Rahmenbedingungen definiert werden können und im Idealfall dazu führen, dass die KundInnen sich auf die Güte der Leistungen verlassen können. Auf der anderen Seite sollten gut ausgebildete Arbeitskräfte damit brauchbare Arbeitsbedingungen vorfinden. Dass das in Österreich in der Praxis nicht immer der Fall ist, belegen zahlreiche Studien für unterschiedlichste Bereiche des “Care”-Sektors. Das ist nicht verwunderlich, denn Österreich fährt hier mit angezogener Handbremse. Das Verständnis, dass soziale und pflegerische Berufe nicht nur “eine liebevolle Hand” (© Gemeindebundchef Mödlhammer), sondern ein hohes Maß an Kompetenz und Professionalität brauchen, scheint sich in katholisch geprägten Ländern besonders schwer durchzusetzen. Der Widerstand ist auch deswegen groß, weil Qualität kostet. Was dabei übersehen wird: Nichts zu tun kann auch ganz schön teuer werden. Frauen, die ihre Ausbildung und ihr Potenzial nicht nutzen können, Kinder, die nicht angemessen gefördert werden und Pflegebedürftige, die um die Chance zurückgewonnener Eigenständigkeit gebracht werden – das alles verursacht mittelfristig beträchtliche Kosten. Buxbaum/Pirklbauer haben nachgewiesen, dass sich Investitionen in die Elementarbildung aufgrund der positiven Beschäftigungseffekte schon kurzfristig rechnen. Das sollten eigentlich Gründe genug für den Staat sein, verstärkt auf diesen Bereich zu setzen. Geld ist in der Politik bekanntermaßen ein wichtiger Hebel. Im Bereich sozialer Dienstleistungen ist zudem eine nachhaltige Finanzierung für ein dauerhaftes Leistungsangebot erforderlich. Mit dem neuen Finanzausgleich, der ab 2017 für vier Jahre die Verteilung der öffentlichen Einnahmen auf Bund, Länder und Gemeinden regelt, gibt es einen kleinen Lichtblick: Erstmals soll im Bereich der Kinderbetreuung und Pflichtschulen Geld nach Erbringung der Leistung fließen und nicht einfach mit der Gießkanne verteilt werden. Konkret heißt das, dass jene Gemeinde mehr Mittel bekommen sollen, die mehr und bessere Kindergartenplätze und Ganztagesschulen anbieten. Wie genau das gehen soll, wird freilich erst ausgehandelt und auf dem Weg kann noch Vieles schiefgehen. Möglicherweise kommt am Schluss wieder ein länderweise Fleckerlteppich heraus und statt mehr Transparenz und bessere Steuerung wird alles noch komplizierter. Vielleicht aber gelingt die Übung und kann als Modell für andere Bereiche – etwa der Pflege – dienen. Dann wäre die Handbremse am Weg zu einer fortschrittlichen Politik in der Betreuungsarbeit tatsächlich ein wichtiges Stück gelockert. Dieser Beitrag ist die leicht gekürzte Fassung des Artikels: Lockert die Handbremse!, der in der Serie der Falter Sonderbeilagen “Ökonomie – Eine eine kritische Handreichung” in der Ausgabe Nr. 3a/17 “Öffentlich/Privat – Ein paradoxes Verhältnis” erschienen ist. Die gesamte Ausgabe der Beilage kann auch als PDF heruntergeladen werden.

Gesicherte Qualität für lebenswichtige Leistungen

Kleine Lichtblicke in der Familienpolitik