Wenn das Einkommen der Eltern nicht reicht, um das Studium zu finanzieren, soll die staatliche Studienförderung als Ersatz dienen. Damit ist sie ein wichtiger Baustein, um die soziale Durchmischung im Hochschulsektor zu steigern. Im Regierungsprogramm 2020–2024 findet sich das recht allgemein gehaltene Vorhaben: „Ausbau der Studienförderung und Prüfung einer grundlegenden Weiterentwicklung unter Berücksichtigung der Familienbeihilfe und steuer- und unterhaltsrechtlicher Aspekte“. Diese Ankündigung nehmen wir zum Anlass, um konkrete Verbesserungsvorschläge aus ArbeitnehmerInnensicht abzugeben: unser 7-Punkte-Plan für die Studienförderung.

1) Regelmäßige Valorisierung

Die AK hat in den vergangenen Jahren immer wieder auf die sinkenden Stipendien aufmerksam gemacht und eine umfassende Reform gefordert: Die letzte größere Novelle zur Studienförderung erfolgte allerdings nicht via Gesetzesentwurf und Begutachtungsverfahren, sondern als Initiativantrag vor den Nationalratswahlen 2017. Nach fast 10 Jahren fehlender Anpassung an die Inflation war die Zahl der StipendienbezieherInnen an Universitäten und Fachhochschulen über die Jahre stetig auf circa 36.000 im Wintersemester 2016 gesunken – und das, obwohl die Studierendenzahlen insgesamt gestiegen sind. Die durchschnittliche Stipendienhöhe lag bei jenen StipendiatInnen, die bei den Eltern wohnten, bei rund 222 Euro pro Monat! (vgl. Statistisches Taschenbuch 2017, Tab. 6.5., 6.6.) Nach der Novelle 2017 stieg im darauffolgenden Wintersemester 2018 die Zahl wieder auf über 40.000 BeihilfenbezieherInnen an, die durchschnittliche Studienbeihilfe der „Nicht-Auswärtigen“ betrug knapp 340 Euro monatlich.

Imhochschulpolitischen Teil des Regierungsprogramms wird eine Valorisierung explizitleider nur im Zusammenhang mit den Studienbeiträgen erwähnt. Eine regelmäßigeAnhebung der Stipendienhöhen und des Einkommensberechnungsschemas entsprechendder Lohn- und Preisentwicklung ist jedoch essenziell, damit es nicht wieder zueinem schleichenden Abbau der Studienförderung kommt. Außerdem sollte dieIndexanpassung sämtliche Beträge im Gesetz umfassen. Beispielsweise wurden 2017die Freibeträge für unselbstständig Erwerbstätige, die bei der Berechnung derBeihilfe zum Tragen kommen, nicht erhöht.

2) SelbsterhalterInnenstipendium:Anhebungder Altersgrenze auf 40 Jahre sowie Verankerung einer „zweitenChance“

SelbsterhalterInnenstipendiensind eine Form der Förderung, bei der das Elterneinkommen ausnahmsweise keineRolle spielt. Sie sollen jenen Personen einen späteren Studieneinstiegfinanziell ermöglichen, die davor bereits mindestens vier Jahre lang gearbeitethaben. Denn gerade diese Personengruppe hatte oftmals aufgrund des sozialenHintergrunds nicht die Chance, ein Studium zu beginnen.

Ein Ziel der „Nationalen Strategie zur sozialen Dimension in der Hochschulbildung“ des Wissenschaftsministeriums ist es, im Studienjahr 2025/26 (!) rund 15.000 dieser SelbsterhalterInnen mittels Stipendium zu fördern. Dieses Vorhaben ist nicht sonderlich ambitioniert, denn im Wintersemester 2018 gab es schon circa 12.700 „SelbsterhalterInnen“. Der Durchschnittsbezug lag bei rund 9.450 Euro pro Jahr.

DieBeratungspraxis zeigt zudem, dass die Altersgrenze von 35 Jahren eine großeBildungshürde für InteressentInnen von SelbsterhalterInnenstipendien darstellt.Diese ist – trotz Maßnahmen zur Anhebung des Pensionsalters und des stetigenHinweises auf die Bedeutung des lebensbegleitenden Lernens – seit Langemunverändert und entspricht nicht mehr den Lebensrealitäten vielerArbeitnehmerInnen. Für viele Berufstätige, die sich höher qualifizieren oder„umschulen“ wollen, ist es unverständlich, wenn sie nach längerer Zeit der Erwerbstätigkeitund Steuerleistung keine finanzielle Unterstützung für ein Studium aufgrundihres Alters erhalten. Mittlerweile gibt es etliche Bachelorstudien, die nach dreiJahren eine gute berufliche Perspektive bieten, wie z. B. Gesundheits- undKrankenpflege. Selbst bei einem Abschluss mit z. B. 42 Jahren wäreimmerhin noch mit rund 20 Jahren Berufstätigkeit und entsprechenden Steuerzahlungenzu rechnen!

Der finanzielle Aufwand für diese – in der Regel hoch motivierte – Studierendengruppe ist überschaubar: Die Mehrkosten einer Erhöhung der Altersgrenze auf 40 Jahre für rund 100 Studierende pro Jahr werden à la longue auf rund 18 Mio. Euro geschätzt.

Eine weitere Bildungshürde für „SelbsterhalterInnen“ sind Vorstudienzeiten, die unabhängig von einem Studienbeihilfenbezug zur Anrechnung kommen. Hat jemand nach der Matura etwa lange Zeit „nur inskribiert“ oder kaum Prüfungen abgelegt, gibt es ein böses Erwachen, wenn diese Person nach Jahren der Berufstätigkeit später tatsächlich ein SelbsterhalterInnenstipendium beziehen möchte. Denn mangels Studienerfolgs im Vorstudium wird ihr kein Stipendium gewährt! Um derartige Härtefälle zu vermeiden, wäre es sinnvoll, eine „zweite Chance“ zu ermöglichen: Nach einer längeren Erwerbstätigkeitsphase sollten Vorstudienzeiten nicht mehr berücksichtigt werden. So könnten Studierende auch bei neuerlichem Studienbeginn unverzüglich ein SelbsterhalterInnenstipendium beziehen. Dieser Vorschlag im Sinne von Berufstätigen wurde 2019 auch von der Ombudsstelle für Studierende gemacht.

3) Erhöhung der ArbeitnehmerInnenfreibeträge

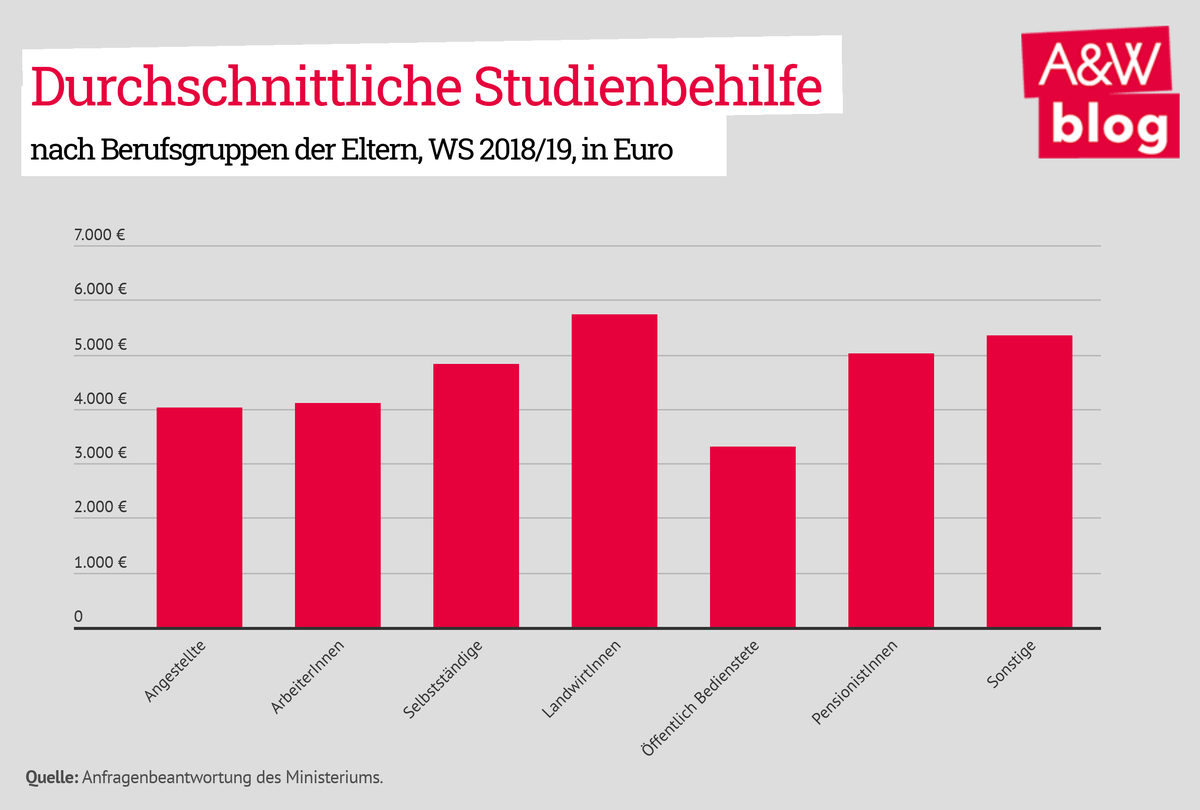

ArbeitnehmerInnenfamilien haben beim Einkommen nach wie vor weit weniger Gestaltungsmöglichkeiten als z. B. Selbstständige oder LandwirtInnen. Das schlägt sich auch in der Höhe der Studienbeihilfe nieder, wie die Grafik zeigt. Studierende aus LandwirtInnenfamilien erhalten pro Jahr dabei im Durchschnitt über 1.500 Euro mehr als jene aus ArbeitnehmerInnenfamilien.

DieFreibeträge für Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit von Eltern,EhegattInnen etc., die bei der Berechnung der Studienbeihilfe dasBruttoeinkommen vermindern, wurden zuletzt 2013 – nach 20 Jahren (!) – um circa15 Prozent erhöht. Sie sind keinesfalls üppig: Die Beträge belaufen sich auf1.650 Euro (nur ein Elternteil) bzw. 2.350 Euro (beide Elternteile) sowie einenAufschlag von 1.600 Euro für ausschließlich Einkünfte aus unselbstständigerArbeit. Um ArbeitnehmerInnen nicht noch weiter zu benachteiligen, ist eineregelmäßige Anhebung dieser Freibeträge daher längst überfällig.

4) Anhebung derZuverdienstgrenzen

Im Regierungsprogramm ist ausdrücklich vorgesehen, dassdie Einkommensgrenzen bei der Familienbeihilfe von 10.000 Euro pro Jahr auf15.000 Euro angehoben werden sollen. Die Zuverdienstgrenze bei derStudienförderung bleibt unerwähnt, obwohl diese zuletzt 2015 von 8.000 Euro auf10.000 Euro hinaufgesetzt wurde.

Wenn bei der Familienbeihilfe Änderungen vorgenommenwerden, sollte dies auch bei der Studienbeihilfe der Fall sein. Eine Anhebungder Zuverdienstgrenzen kann und darf allerdings den Stipendienausbau nichtersetzen, denn dieser ist wesentlich. Hohe studentische Erwerbsarbeit neben demStipendienbezug birgt nämlich die Gefahr, dass der Studienerfolg nicht erbrachtwerden kann, das Stipendium dann ganz wegfällt und in der Folge das Studiumabgebrochen wird.

5) Vereinfachung desBerechnungsschemas

Ein Blick auf das Berechnungsbeispiel der Studienbeihilfenbehörde zeigt: Das derzeitige Schema mit den vielen verschiedenen Absetz- und Freibeträgen, vor allem aber dem „integrierten“ Abzug der Familienbeihilfe und dem Erhöhungszuschlag von 12 Prozent, ist extrem kompliziert. Ein „Ausbau“ der Studienförderung sollte daher auch einen „Rückbau“ der Komplexität im Berechnungssystem bringen! Eine Entkoppelung von der Familienbeihilfe sowie eine Einbeziehung des Erhöhungszuschlags in das generelle Schema wären dabei hilfreich.

6) Zweites Toleranzsemesterfür Bachelorstudien

Neben der komplizierten Berechnung ist ein weiterer Druckpunkt für alle BeihilfenbezieherInnen (insbesondere Bachelor-Studierende) der erforderliche Leistungsnachweis. Bei den zumeist achtsemestrigen Diplomstudien gab/gibt es ein Toleranzsemester pro Studienabschnitt, also in der Regel zwei Toleranzsemester insgesamt. Für die meist sechssemestrigen Bachelorstudien hingegen gibt es nur mehr ein Toleranzsemester. Ein weiteres Semester ist nur in wenigen Ausnahmefällen (z. B. Schwangerschaft) möglich. Die Erfahrung zeigt jedoch, dass ein Abschluss in der Toleranzstudiendauer an Universitäten vielfach nicht die Realität ist. Im Studienjahr 2017/18 lag beispielsweise die Anzahl der Abschlüsse in der Toleranzstudiendauer beim Bachelorstudium an der WU Wien bei rund 25 Prozent. Wird das Studium infolge von Erwerbsarbeit verzögert oder gar ganz abgebrochen, geht in weiterer Folge meist auch noch der Anspruch auf einen Beihilfenbezug beim Masterstudium verloren, weil die gesamtzulässige Studiendauer (6 + 3 = 9 Semester für gängige Bachelorstudien) überschritten wird. Es sollte daher auch für Bachelorstudien ein zweites Toleranzsemester verankert werden.

7) AdäquatePersonalausstattung der Stipendienstellen

Nicht zuletzt ist der Personalstand der Stipendienstellen in Österreich ein wichtiger Faktor, damit alle BeihilfenbezieherInnen so rasch wie möglich ihre Förderung erhalten. Infolge von Personalmangel stieg allerdings die Erledigungszeit bei den Anträgen von 25 Tagen im Studienjahr 2016/17 auf 28 Tage 2017/18 an. Angesichts der hohen Antragszahlen sowie der Altersstruktur des Personals braucht es daher dringend eine Personalaufstockung in den Stipendienstellen.

Fazit

Mit der Novelle des Studienförderungsgesetzes 2017 gab es einige spürbar positive Änderungen. Weiterer Stillstand oder Minimalreformen sind jedoch der falsche Weg, will man mehr Studienchancen für Personen aus weniger privilegierten Schichten schaffen. Neben größerer Bildungsgerechtigkeit bringt das auch positive Synergieeffekte, wie die letzte Evaluierung aus dem Jahr 2013 belegt: BeihilfenbezieherInnen schließen nämlich zu einem deutlich höheren Prozentsatz ihr Studium ab als nicht geförderte Studierende. Eine neuerliche Studie, die sämtliche Fördermaßnahmen (z. B. auch Studienabschluss-Stipendien etc.) umfasst, wäre deshalb sinnvoll.

Nimmt die Bundesregierung ihr Vorhaben „Ausbau der Studienförderung“ also ernst, so gibt es mehrere Stellschrauben, an denen – auf Basis eines abgestimmten Konzepts – gedreht werden sollte. Die genannten sieben Punkte sollten dafür wichtige Eckpfeiler sein.