Die Finanz- und Wirtschaftskrise und die damit verbundenen schlechten Nachrichten gehören fast schon zum Alltag. Spätestens ab 2009 hat die Krise deutliche Spuren hinterlassen: Das Wirtschaftswachstum ist mau, die Arbeitslosigkeit steigt, und in Europa droht zusätzlich eine Deflation. All das wirkte sich – gemeinsam mit den Bankrettungen – negativ auf die Staatsverschuldung aus, insbesondere durch krisenbedingte geringere öffentliche Einnahmen.

Der vertagte Aufschwung oder: „Ab Herbst geht es wieder mit der Konjunktur bergauf“

Ein Grund für die lange Dauer der aktuellen Krise ist auch die falsche Antwort auf europäischer Ebene: Sparen wurde hier zum Dogma, so dass sich die Binnennachfrage auch nicht über staatliche Programme erholen konnte. Hatten die Mitgliedsstaaten zunächst entschlossen mit Konjunkturpaketen auf die Krise reagiert, so wich diese Wirtschaftspolitik bald einer Kürzungspolitik, die jedoch die Krise verschärfte. Unterstützt wurde diese Politik von falschen Prognosen, die für das jeweils folgende Jahr einen Aufschwung prognostizieren. Beispielhaft lassen sich hier die BIP-Prognosen des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung (wifo) anführen:

- Für 2012 wurde zunächst (im Dez. 2010) ein Wachstum von 2,0% prognostiziert (Ist: 0,9%)

- Für 2013 wurde zunächst (im Dez. 2011) ein Wachstum von 1,6% prognostiziert (Ist: 0,3%)

- Für 2014 wurde zunächst (im Dez. 2012) ein Wachstum von 1,8% prognostiziert, derzeit geht das wifo von 0,8 % aus, die aber vermutlich ebenfalls nicht erreicht werden.

Der Aufschwung wurde immer wieder vertagt, die Prognosen waren stets deutlich zu optimistisch, insbesondere weil sie die negativen Folgen der europaweiten Sparpolitik unterschätzten. Nun sind Prognosen ein schwieriges Geschäft, allerdings wurden die Daten genutzt, eine sinnvolle, antizyklische Fiskalpolitik zu unterminieren. So warnte etwa Bernhard Felderer vor Konjunkturprogrammen, wie folgender Ausschnitt aus der Wiener Zeitung vom 23.06.2013 zeigt:

Der Präsident des Staatsschuldenausschusses, Bernhard Felderer, warnt die Regierung trotz Alpine-Pleite und schleppender Wirtschaftsentwicklung davor, ein großes Konjunkturpaket zu schnüren. […] „Ab Herbst geht es wieder mit der Konjunktur bergauf“, versuchte Felderer im Gespräch zu beruhigen. Der deutliche Wirtschaftsaufschwung in den USA werde unter anderem auch die Wirtschaft Deutschlands und Österreichs anschieben.

Bekanntlich ging es weder im Herbst 2013 noch im Herbst 2014 bergauf, und die Krise zieht sich bereits seit 6 Jahren durch das Land – mit enormen gesellschaftlichen Kosten. Heute warnt wifo-Chef Aiginger zu Recht, man brauche schnell ein großes Konjunkturpaket. Oder mit seinen eigenen Worten: „Das Juncker-Paket ist in Wahrheit zu wenig und kommt zu spät“.

Was uns die Krise kostet oder: Österreich hat ein Einnahmenproblem

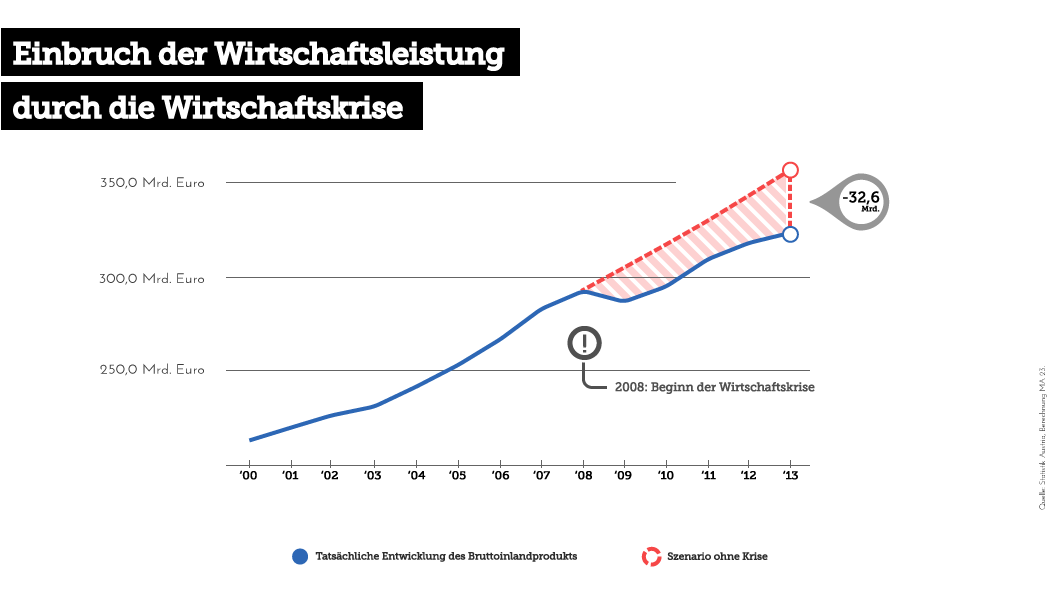

Verfolgt man die Debatte in Österreich (und auch anderswo), dann wird der Eindruck erweckt, als habe der Staat schlicht vergessen, bestimmte Strukturreformen in Form von Ausgabenkürzungen durchzuführen, und die Probleme der Staatsfinanzen seien die Folge hiervon. Es stellt sich aber die Frage: Was wäre eigentlich ohne Krise mit den Staatsfinanzen? Ohne Krise wäre das Bruttoinlandsprodukt 2013 um ca. 33 Mrd. Euro höher ausgefallen – und auch die Staatseinnahmen alleine damit um ca. 14 Mrd. Euro. Österreich hat also in erster Linie ein Einnahmeproblem! Wie komme ich auf diese Zahlen? Geht man davon aus, dass die Wirtschaft im Jahr 2009 nicht eingebrochen sondern mit der durchschnittlichen Wachstumsrate der Jahre 1995-2008 weitergewachsen wäre, so ergibt sich folgendes Bild:

Wäre die Wirtschaft 2009 „normal“ weitergewachsen (rote Linie), das österreichische BIP wäre 2013 um 32,6 Mrd. Euro höher gewesen. Bei einer Abgabenquote von 43,4 Prozent ergeben sich daraus unter sonst gleichbleibenden Bedingungen alleine 2013 Mehreinnahmen für den Staat von 14 Mrd. Euro (32,6 Mrd. € * 0,434 = 14,1 Mrd.) – in Form von Steuern und Abgaben. Summiert seit 2009 belaufen sich die krisenbedingten Mindereinnahmen des Staates auf gut 50 Mrd. Euro. Ohne eine einzige Sparmaßnahme hätte die Schuldenquote 2013 so nur 65,7 statt bei 81,2 Prozent des BIP betragen. Anstelle eines Defizits von 1,5 Prozent wäre ein Überschuss von 2,9 Prozent des BIP erzielt worden – und die Rettungskosten der Banken sind hiervon noch nicht einmal in Abzug gebracht.

Diese Daten sind nur Größenordnungen, sie machen aber auf ein Problem aufmerksam, das bisher kaum thematisiert wurde. Verfeinert man zwecks Plausibilitätseinschätzung die Methode und berechnet den krisenbedingten Einnahmenausfall alternativ mit der von OECD und Europäischer Kommission bis 2012 verwendeten sogenannten Einnahmenelastizität, so ergibt sich ein ganz ähnlicher Wert (49,7 Mrd Euro, wovon ein kleiner Teil aber auch auf sonstige Einnahmen entfällt).

Krisenkosten minimieren und fair verteilen – durch vermögensbezogene Steuern und Investitionen

Was machen diese Rechnungen deutlich? Es ist schlicht falsch, dass eine unverantwortliche Politik an echten oder imaginierten „Budgetlöchern“ die Hauptschuld trägt. Es ist auch falsch, dass wir uns den Sozialstaat in der heutigen Form nicht mehr leisten könnten und Ausgaben kürzen müssten. Vielmehr scheinen viele die enormen Kosten der durch Spekulationen und Deregulierungen ausgelösten Krise noch nicht verstanden zu haben – und dass es darum gehen muss, diese Krisenkosten fair zu verteilen (Stichwort: Besteuerung von Vermögen).

Gleichzeitig muss die Politik alles dafür tun, die Konjunktur in Europa endlich durch Investitionen und Umverteilungsmaßnahmen anzukurbeln – denn nur so lassen sich zusätzliche weitere Krisenkosten durch geringes Wachstum vermeiden. Wenn die Wirtschaft läuft, können wir auch wieder an den Abbau der Staatsverschuldung denken – derzeit müssen wir uns dagegen stemmen, dass die Arbeitslosigkeit weiter wächst und die Wirtschaft nicht vom Fleck kommt. Denn aus Schulden kann man nur herauswachsen – das zeigen einmal mehr die Krisenländer, die trotz, genauer: wegen massiver Sparpakte einen steigenden Schuldenstand aufweisen.