Die Energiewende ist seit dem European Green Deal das zentrale Zukunftsprojekt der EU. Durch die Umstellung auf erneuerbare Energien soll die EU klimaneutral werden und ihre Wettbewerbsfähigkeit sichern – so auch das Versprechen des neuen „Clean Industrial Deal“. Die grünen Ambitionen werden jedoch von einer lange vernachlässigten Tatsache gebremst: Die Energiewende ist ohne den Zugang zu bestimmten mineralischen Rohstoffen („Transition Minerals“), wie Lithium, Kobalt oder Seltene Erden, nicht umsetzbar. Und gerade in diesem Bereich ist die EU nahezu vollständig auf Importe angewiesen.

Ursachen der Abhängigkeiten reichen weit zurück

Der Zugang zu Rohstoffen zählte bereits zu den Hauptmotiven des Kolonialismus und prägt globale Machtverhältnisse und Strukturen bis heute: Die Trennung von Rohstoffgewinnung und -verbrauch wurde zum Grundmuster globaler Ungleichheit. Dieses Muster hat sich bis heute kaum geändert. Die meisten Länder des Globalen Südens sind heute weiterhin in hohem Maß vom Export unverarbeiteter Rohstoffe abhängig. In den meisten Ländern Afrikas machen diese 80 bis 100 Prozent der Gesamtexporte aus.

Auslagerung von Rohstoffabbau und seinen Auswirkungen

Die Gegenseite dieser Exportabhängigkeit ist die Importabhängigkeit Europas. In den letzten Jahrzehnten lagerten Unternehmen zusätzlich – unterstützt durch die weltweite Liberalisierung des Handels- und Investitionsregimes – nicht nur den Abbau von Erzen, sondern auch die energieintensive Weiterverarbeitung vermehrt in Länder mit geringeren Löhnen, Energiekosten und Umweltauflagen aus. Bergbau galt zunehmend als schmutzig und ineffizient. Während sich der Abbau von mineralischen Rohstoffen seit 2000 weltweit fast verdoppelt hat, ging er in der EU in dieser Zeit um mehr als ein Drittel zurück. Konsumiert werden die Endprodukte jedoch sehr wohl weiterhin in hohem Umfang in der EU: Der Materialfußabdruck in der EU, so auch in Österreich, liegt weit über dem globalen Durchschnitt und den planetaren Belastungsgrenzen.

Dass die Gewinnung und Verarbeitung von Rohstoffen gerade in Ländern mit schwachen Umwelt- und Sozialstandards gravierende Auswirkungen auf Bevölkerung und Natur haben, ist bekannt. Das betrifft auch die „Transition Minerals“: Mehr als die Hälfte ihrer Vorkommen befinden sich auf oder nahe von indigenem Land. Der Abbau dieser Minerale geht mit Risiken in Bezug auf Wasserversorgung, Konflikte und Ernährungssicherheit einher. Durch die Auslagerung des Rohstoffabbaus wurden und werden die ökologischen und sozialen Kosten des europäischen Lebensstils ausgeblendet und auf andere Weltregionen abgewälzt. Dies wird jedoch oft nicht mehr widerspruchslos hingenommen. Der „Environmental Justice Atlas“ dokumentiert inzwischen mehrere tausend Umweltkonflikte in Verbindung mit Rohstoffabbau und -verarbeitung.

Geografische Konzentration und Monopolstellung Chinas

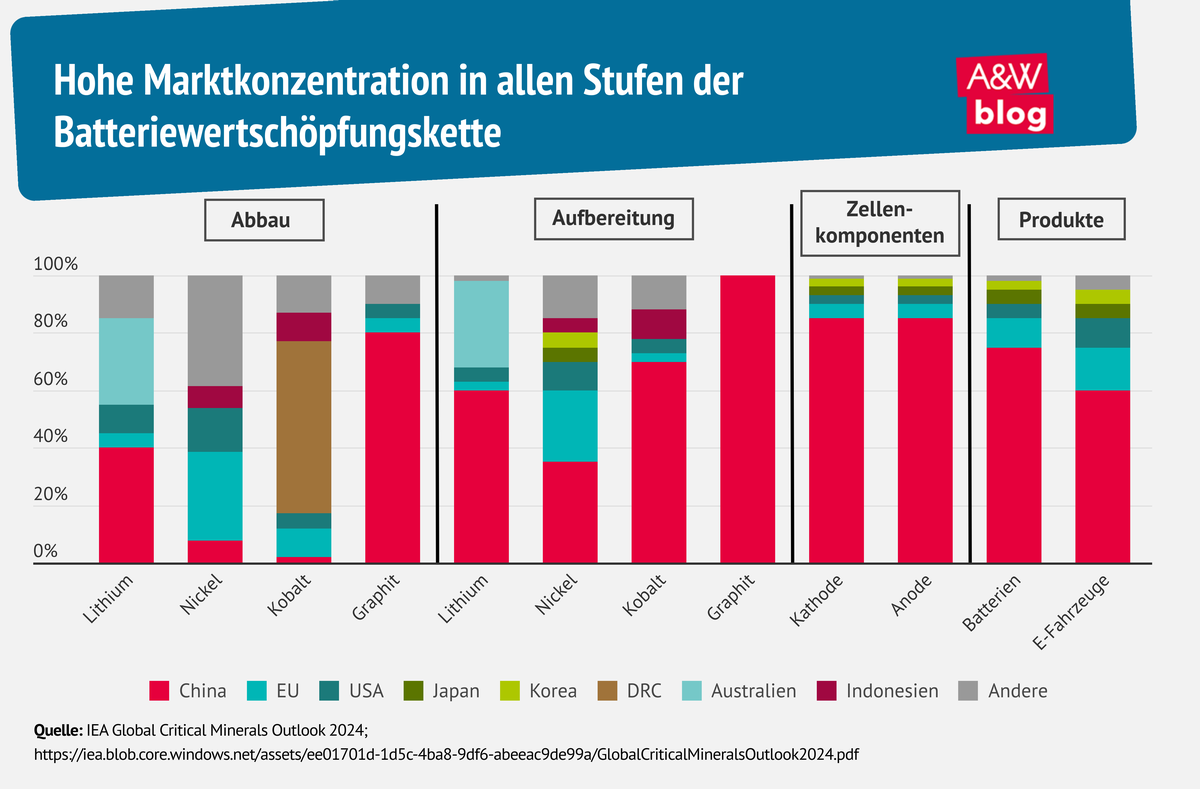

Die Förderung vieler „Transition Minerals“ ist geografisch stark konzentriert. So stammen etwa je 70 Prozent des Platins aus Südafrika und ein ebenso großer Anteil des Kobalts aus der Demokratischen Republik Kongo. 60 Prozent der Seltenen Erden und rund 80 Prozent des Naturgraphits werden in China gewonnen. Noch stärker konzentriert ist die Weiterverarbeitung: China dominiert hier mit einem Anteil von fast 100 Prozent bei Seltenen Erden und Graphit, über 90 Prozent bei Mangan und Magnesium sowie 80 Prozent bei Kobalt und 60 Prozent bei Lithium. Auch in nachgelagerten Produktionsstufen hat China aktuell, etwa bei der Herstellung von Batteriezellen, de facto ein Monopol.

Für die EU ist diese Abhängigkeit ein strategisches Dilemma. Einerseits will sie die fossile Ära hinter sich lassen, andererseits verstärken sich dadurch neue Abhängigkeiten. Während sich Gas oder Öl jedoch vergleichsweise leicht durch andere Lieferanten ersetzen lässt, ist der Aufbau eigener Lieferketten bei kritischen Rohstoffen ein langwieriger und teurer Prozess.

Rohstoffpolitik als strategisches Politikfeld

Diese Versorgungsrisiken wurden auf EU-Ebene zwar immer wieder thematisiert, aber erst mit den Krisen und Konflikten der letzten Jahre ist Rohstoffpolitik zu einem strategischen Politikfeld der EU geworden. Die aktuelle geopolitische Zeitenwende, ausgelöst durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und verschärft durch den Regierungsantritt Donald Trumps, hat Europas Abhängigkeiten schonungslos offengelegt.

Wie die breite mediale Berichterstattung des geplanten Rohstoffabkommens der Ukraine mit den USA zeigt, ist das Land selbst auch rohstoffpolitisch bedeutsam. Es verfügt über substanzielle Vorkommen an Lithium, Titan, Nickel und anderen kritischen Mineralen. Schon vor dem Krieg hat die EU mit der Ukraine eine Rohstoffpartnerschaft abgeschlossen, die Kooperationen im Bereich Exploration vorsah und europäischen Unternehmen den Zugang zu diesen Ressourcen erleichtern sollte.

Der EU Critical Raw Materials Act und strategische Projekte

Mit dem „Critical Raw Materials Act“ ist 2024 erstmals in der EU ein umfassender Rechtsrahmen für kritische Rohstoffe in Kraft getreten. Ziel ist, die Importabhängigkeit der EU zu reduzieren, indem heimischer Bergbau (re)aktiviert, Verarbeitungskapazitäten ausgebaut, Recycling gestärkt und Bezugsquellen aus Drittstaaten diversifiziert werden. Die Ende März veröffentlichte Liste der genehmigten strategischen Projekte zeigt, wo die EU diesbezüglich Potenzial verortet.

Von 170 eingereichten Projekten wurden 47 als strategische Projekte anerkannt und profitieren somit von vereinfachten Genehmigungsverfahren. Etwa die Hälfte betreffen Bergbauaktivitäten, v. a. in Schweden, Finnland, Spanien, Portugal und Rumänien. Zehn Projekte haben Recycling als Schwerpunkt. 18 Projekte involvieren Lithium, rund jeweils zehn betreffen Kobalt, Kupfer, Nickel und Graphit (zum Teil beinhalten Projekte mehrere Rohstoffe). Trotz der strategischen Relevanz bleibt die Realisierung herausfordernd. Für die Umsetzung sind Investitionen in Höhe von rund 22,5 Mrd. Euro erforderlich. Genehmigungsverfahren sind – auch bei vereinfachten Vorgaben – komplex. Vielerorts entsteht bereits Widerstand von Umweltorganisationen, lokalen Gemeinden und indigenen Gruppen. Nicht ohne Grund: Denn der Bergbau bleibt, auch bei höheren Sozial- und Umweltstandards, ein schwerwiegender Eingriff in Ökosysteme und Lebensrealitäten.

Internationale Kooperation und Ressourcenverbrauchsreduktion nötiger denn je

Auch wenn die EU künftig verstärkt auf Abbau, Verarbeitung und Recycling innerhalb ihrer Grenzen setzt, bleibt sie auf absehbare Zeit stark auf Rohstoffimporte angewiesen. Doch die gewohnten Spielregeln geraten zunehmend ins Wanken: Immer mehr Produzentenländer versuchen, ihre Abhängigkeit vom unverarbeiteten Rohstoffexport zu verringern und eigene Wertschöpfungsketten aufzubauen. Indonesien etwa hat seit 2020 schrittweise Exportverbote für unverarbeitete Nickel-, Bauxit- und Kupfererze eingeführt – trotz Widerstands der EU und laufender WTO-Verfahren.

Gerade deshalb führt trotz geopolitischer Spannungen kein Weg daran vorbei, den globalen Wettlauf um Rohstoffe durch globale Kooperation zu ersetzen. Es braucht verbindliche Sorgfaltspflichten in Lieferketten, faire Handelsbeziehungen, soziale und ökologische Mindeststandards.

Ein Hoffnungsschimmer der Energiewende liegt in der mittelfristigen Entkopplung von Energieversorgung und Rohstoffverbrauch. Während das fossile Energiesystem auf der kontinuierlichen Verbrennung endlicher Ressourcen beruht, liefern Sonne und Wind nach hohen Anfangsinvestitionen in Infrastruktur die Energie weitgehend emissionsfrei und ressourcenschonend. Eine konsequente Kreislaufwirtschaft könnte den Rohstoffbedarf zusätzlich senken.

Was bisherigen Rohstoffpolitiken jedoch fehlt, ist ein Umdenken in den politischen Zielsetzungen. Während die EU verbindliche Emissionsziele verfolgt, fehlen vergleichbare Ziele für die Senkung des Rohstoffverbrauchs. Die österreichische Kreislaufwirtschaftsstrategie, mit dem Ziel eines Pro-Kopf-Fußabdrucks von 7 Tonnen für 2050, kann hier aus Vorbild gelten. Gleichzeitig schätzt die Internationale Energieagentur, dass ein Weltklimapfad laut Pariser Abkommen bis 2050 eine fast doppelt so hohe Menge an Metallen erfordert wie eine Welt am aktuellen Klimapfad. Über die Hälfte der prognostizierten Nachfragesteigerung entfällt dabei auf die Produktion von Elektrofahrzeugen.

Statt Klimapolitik als Freifahrtschein für einen ressourcenintensiven Umbau des Bestehenden zu verwenden, braucht es eine bedürfnisorientierte Transformation von Wirtschaft und Infrastruktur.

Ohne eine ernsthafte Auseinandersetzung mit den materiellen Voraussetzungen der Energiewende, wird diese nicht gelingen. Die Ressourcenfrage ist nicht nur technischer, sondern auch sozialer, ökologischer und politischer Natur – und entscheidend für die Zukunftsfähigkeit Europas.