Die Prozesse der Digitalisierungdurchdringen alle Lebensbereiche. Das wird massiv von wirtschaftlichenInteressen vorangetrieben. Um negativen Auswirkungen vorzubeugen, braucht dieDigitalisierung dringend mehr Gestaltung von Politik und Gesellschaft.

Die Digitalisierung am Vormarsch

Die Digitalisierung der Arbeitswelt und des gesamten Lebens vollzieht sich in großer Geschwindigkeitund dringt auch in die privatesten Bereiche des Lebens vor. Diese Geschwindigkeitund die Bereitwilligkeit, digitale Angebote zu nützen, sind nicht zuletzt aufdie vielen Vorteile der digitalen Welt zurückzuführen. Man kann nicht gegenDigitalisierung sein. Sie bringt einerseits enorme Vorteile und hat dasPotenzial, das Leben zu verbessern. Und andererseits wäre das auch so, als obman etwas gegen das Wetter hätte. Digitalisierung und Wetter finden statt. Aberwie beim Wetter kann man sich aussuchen, ob man bei Regen nass wird oder nicht.Und das hängt dann nicht vom Wetter ab, sondern davon, ob man einen Regenschirmhat und auch weiß, wie man ihn benutzt. Der digitale Umbruch erfordert politischesHandeln und Entscheiden. Die Gestaltungserfordernisse sind gewaltig underfassen alle Lebensbereiche. Auch auf kommunaler Ebene gibt es reichlich zutun.

Digitalisierung des Handels

Onlinehandel hat für vieleKonsumentInnen klare Vorteile. Die Kehrseite bringt aber auch deutlicheNachteile für die Strukturen der Stadt, die Gemeinschaft und die Beschäftigten.Der Versandhandel schwächt gewachsene Stadtstrukturen und belebte Viertel. Vorallem nachrangige Einkaufsstraßen und benachteiligte Viertel kommen unterDruck. Zudem führt der Onlinehandel zu einem stark steigenden Lieferverkehr,der oft auch für Stadt und Umwelt ineffizient durchgeführt wird. Vielehalbleere Kleinlaster kurven durch die Straßen. Dazu kommen oft schlechteBezahlung und Arbeitsbedingungen sowie verbreitete Scheinselbstständigkeit mitentsprechenden sozialen Folgen. Über die Qualität der Zustellung, die oftkritisiert wird, muss man sich in diesem Kontext also nicht wundern. Der Erfolgdes Onlinehandels gedeiht auch in einem Umfeld von Steuerminimierung, das zueiner drastischen

Verzerrung des Wettbewerbs zuungunstendes stationären Handels führt. Der setzt – auch als Reaktion auf weitereDigitalisierungsschritte etwa bei Kassensystemen – auf weiteren Beschäftigtenabbau.Das lässt den Druck auf die Handelsangestellten weiter ansteigen.

Optimierter Individualverkehr

Gerade beim Verkehr sindErwartungen und Versprechen einer schönen neuen Welt durch Digitalisierungbesonders hoch. Die bisher sichtbaren Projekte lassen diese Welt aber eher alsoptimierte Individualverkehrswelt mit entsprechenden negativen Folgen für dieStadt erscheinen. Schon jetzt wird Carsharing nicht dort angeboten, wo essinnvoll wäre – nämlich am Stadtrand, wo es ein dünnes Verkehrsnetz an Öffisgibt. Aber dort gibt es nur wenig zu verdienen. Die Angebote konzentrieren sichauf das dicht verbaute Gebiet, als Konkurrenz zum öffentlichen Verkehr. MehrAutos durch Carsharing und nicht weniger sind die Folge. Viele Wohnviertel, diezum Schutz gegen den Durchzugsverkehr mit „ausgefeilten“ Verkehrsführungengeschützt wurden, sind jetzt einfach zu durchqueren. Auch das autonome Fahrenhält einiges an Potenzial an Verkehrserregung und Zersiedelung parat. So könnendie Kids aus den neu ermöglichten Vororten problemlos allein mit dem SUV in dieSchule fahren.

Smart Home: Wohnen Sie noch?

Auch beim Wohnen spielt dieDigitalisierung eine immer wichtigere Rolle. Am auffälligsten ist das bei denKurzzeitvermietungen wie Airbnb. Sie spielen in Wien durch den hohen Anteil anWohnungen, bei denen Kurzzeitvermietungen ausgeschlossen sind, einevergleichsweise geringe Rolle. Allerdings führen im Moment Bodenspekulationenzu extrem hohen Baulandpreisen für Neubauwohnungen, die dann zu teuer sind, umsie am normalen Wohnungsmarkt zu vermieten. Diese zur Geldanlage errichtetenWohnungen stehen leer oder werden über Plattformen vermarktet, so lassen sichjenseits von Mietzinsregulierung höhere Erträge erwirtschaften. Kurzzeitvermietungim Neubau wird ein zunehmendes Problem, die ersten Prozesse sind gerade imAnlaufen. Andere ebenfalls digitale Systeme wie Smart Meter oder Smart Home und„Ambient Assisted Living“ haben auch ein enormes Potenzial an unerwünschterÜberwachung. Gekoppelt mit der demografischen Entwicklung können smarte Systemezu Hause zum Abbau des Wohlfahrtsstaates herangezogen werden.

Digitalisierung im öffentlichen Raum

Der öffentliche Raum ist derentscheidende Faktor und macht aus Häuserschluchten erst eine Stadt. Doch jemehr Menschen in Wien leben, desto höher und unterschiedlicher sind dieAnsprüche an und auch der Druck auf den öffentlichen Raum. Die Digitalisierungverstärkt diesen Druck zusätzlich. Der öffentliche Raum wird okkupiert und alsTeil von Geschäftsmodellen gesehen. Tausende „Gratisräder“ fallen vom Himmelund bleiben auch bis zu ihrer Entsorgung auf den Gehsteigen und Plätzen liegen.E-Scooter werden in Massen in den öffentlichen Raum gestellt – wenn das Geschäftnicht profitabel ist, verschwinden die Firmen wieder von der Bildfläche. Dazukommen kommerzielle Begehrlichkeiten, die vom Allgemeingut profitieren wollenund gerne am Gehsteig stehen: E-Ladestationen für Autos, Verteilerkästen fürneue Mobilfunknetze oder jede Menge Packingstationen, um die Paketflut besseran die KonsumentInnen zu bringen. Das Motto scheint zu sein: Erst den Raumnehmen, dann vielleicht darüber verhandeln.

Milliardenschwere Smart City

Beim Smart-City-Ansatz scheint dieErreichung der Nachhaltigkeit aber wieder recht einfach zu sein: ohne große Systemeingriffemit intelligenter Steuerung, passender Vernetzung und ein paar technischen Innovationen.Hinter dem Begriff Smart City verbergen sich auch milliardenschwere Märkte. Unternehmenim Technologiesektor haben ein gewinnorientiertes Interesse an derMitgestaltung von Smart Citys. In diesem Kontext arbeiten städtische Verwaltungs-und Politikebenen eng und manchmal, so scheint es, unkritisch mit großen Unternehmen zusammen. Einerseits fallen städtische Infrastrukturen vermehrt in die Hände privater Firmen, die auch gegen dieInteressen der Bevölkerung handeln können, andererseits sind Datensicherheit und Schutz der Privatsphäre nicht geklärt. Die schnell anwachsende Datenmenge und deren mögliche Vernetzung brauchen verantwortungsvolle Konzepte, wie mit dem Grundrecht der Privatheit umgegangen wird.

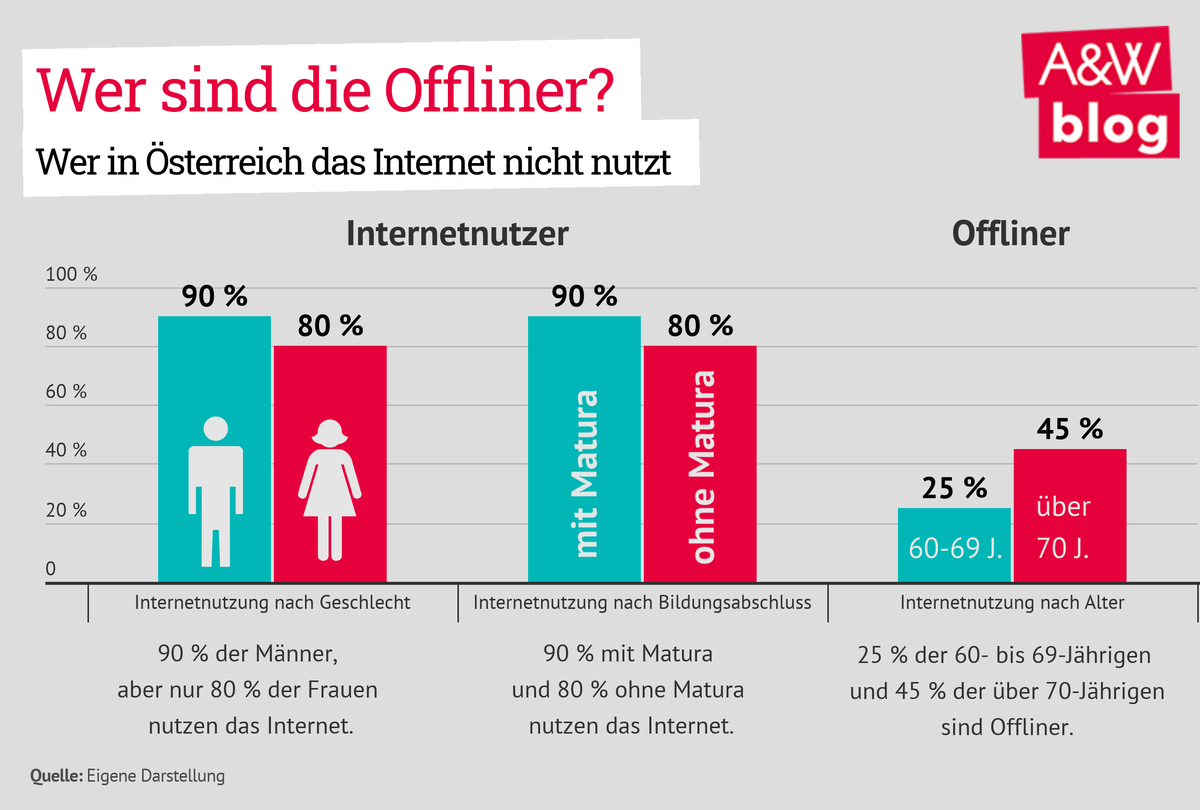

Achtung Offliner

Neben vielen neuen Möglichkeitenund Vorteilen der Digitalisierung zeigen sich auch negative Auswirkungen wiebeispielsweise die Offliner, die Ausgeschlossenen. So gibt es immer nochMenschen, die gar keinen Zugang zum Internet haben. Auch auf sie darf imProzess der Digitalisierung nicht vergessen werden.

Digitalisierung aktiv gestalten –negative Auswirkungen verhindern

Digitalisierung kann aber auchpositiv gestaltet werden. Die Effizienzgewinne durch den digitalen Umbruch sindso groß, dass Gegensteuern und Umverteilung theoretisch problemlos machbarsind. Allerdings besteht Gestaltungs- und Steuerungsnotwendigkeit durch diePolitik, und das braucht auch einen demokratischen Prozess. Politik mussRahmenbedingungen schaffen und Prioritäten setzen, hierbei können folgendenLeitlinien helfen:

- Städte ausreichend finanzieren

- Verteilung der Rationalisierungsgewinne

- Demokratie statt Algorithmus

- Sensibler Umgang mit Daten derStadt

- Gemeinsame europäische Städtepolitik

- Regulierung undRechtsverbindlichkeit

- Stadt muss auch analog bleiben

Wenn die Politik nicht gestaltetund Rahmenbedingungen setzt, dann tun das die Konzerne. Und die gestalten nachihren Prioritäten. Und wer wissen will, wie das dann für eine gerechte Gesellschaftausschaut, möge einmal einen Pudel in den Regen schicken.

Der Artikel ist in Langfassung in der AK Stadt erschienen.