Einmal länger bleiben, doch noch schnell im Urlaub die E-Mails checken, Bereitschaftsdienste über den gesamten Abend – der Druck im Arbeitsalltag nimmt nicht zuletzt aufgrund des technischen Fortschritts rasant zu. Dies führt zu massiven Belastungen für die Beschäftigten und gipfelt in steigenden Krankenständen, häufigeren krankheitsbedingten Pensionierungen und erhöhten Ausgaben für entsprechende Medikamente. Wir plädieren daher für verstärkte Investitionen in die Prävention von Burn-out – und damit in die Zukunft unserer Arbeitswelt.

Klassifizierung und Definition der WHO

Im Mai 2019 klassifizierte die Weltgesundheitsorganisation WHO (World Health Organization) Burn-out als arbeitsbedingte Erkrankung. Dies geschah im Zuge der elften Revision der sogenannten „International Classification of Diseases and Related Health Problems“, auf Deutsch kurz: „Internationale Klassifikation der Krankheiten“ (ICD-11). Burn-out findet sich darin unter dem Kapitel „Probleme im Zusammenhang mit Berufstätigkeit oder Arbeitslosigkeit“ und wird als Syndrom infolge von nicht verarbeitetem chronischem Stress am Arbeitsplatz definiert. Die WHO identifiziert zusätzlich drei charakteristische Dimensionen: ein Gefühl von Erschöpfung, eine zunehmende geistige Distanz oder negative Haltung zum eigenen Job sowie verringertes berufliches Leistungsvermögen. Die Bezeichnung Burn-out soll ausschließlich im beruflichen Kontext und nicht für Erfahrungen in anderen Lebensbereichen angewandt werden.

Die Arbeitswelt verändert sich – der Druck auf die Beschäftigten steigt

Die Arbeitswelt verändert sich. Durch die Automatisierung ändern sich Anforderungsprofile und Aufgabenbereiche. Es fallen insbesondere viele körperlich anstrengende, monotone und einfache Tätigkeiten weg. Das führt zu neuen und teilweise höheren Anforderungsprofilen (auch) für gering qualifizierte Arbeitskräfte.

Arbeits- und Anforderungsverdichtung sowie Zeit-, Kosten- und Termindruck stellen hohe psychische und physische Anforderungen an die Beschäftigten. Es kann beobachtet werden, dass die Arbeit immer mehr fragmentiert wird, dass Menschen zwischen Anstellung, prekärer Arbeit und Selbstständigkeit hin und her wandern und sich immer wieder neu (er)finden müssen. Der permanente Druck, ständig Spitzenleistungen erbringen zu müssen, um konkurrenzfähig zu bleiben, wird zunehmend auf die Beschäftigten verlagert.

Die zunehmende Flexibilisierung der Arbeit, laufende Reorganisationsprozesse, übermäßige Überstundenleistungen oder Arbeitsplatzunsicherheit verstärken den Druck auf die Beschäftigten noch zusätzlich. Viele Menschen halten diesem Druck und den Dauerbelastungen nicht mehr stand – anhaltendes Arbeiten unter Hochdruck macht krank.

Zu lange Arbeitszeit macht krank

Der seitens der letzten Bundesregierung beschlossene 12-Stunden-Tag macht die Situation für die Beschäftigten nicht besser: Lange Arbeitszeiten führen zu verstärkter Ermüdung und einem höheren gesundheitlichen Risiko für die Beschäftigten. Studien haben gezeigt, dass Personen, die zwölf Stunden pro Tag oder noch mehr arbeiten, ein höheres Burn-out-Risiko haben als Personen, die acht Stunden pro Tag oder weniger arbeiten. Auch das Risiko emotionaler Erschöpfung und eingeschränkter Leistungsfähigkeit erhöht sich bei überlanger Arbeitszeit dramatisch.

Eine aktuelle Studie aus Deutschland hat auch gezeigt, dass schon kleine Veränderungen bei der Arbeitszeit massive Folgen für die Gesundheit haben. Bereits bei einem Plus von einer Stunde pro Woche sank die selbst eingeschätzte Gesundheit um 2 Prozent, die Anzahl der Arztbesuche stieg um 13 Prozent. Besonders betroffen von den negativen Effekten sind Gruppen, die außerhalb ihrer Arbeitszeit noch zusätzlich einen größeren Zeitdruck erleben, wie Frauen sowie Familien mit jungen Kindern.

Die Folge: Psychische Erkrankungen nehmen zu

In den letzten Jahren kann ein massiver Anstieg an psychischen Erkrankungen und damit verbunden auch eine drastische Kostensteigerung in diesem Bereich für die Sozialversicherung beobachtet werden. Es ist jedenfalls davon auszugehen, dass dies mit der Beschleunigung der Arbeitsprozesse und dem immer stärker zunehmenden Druck auf die Beschäftigten zusammenhängt.

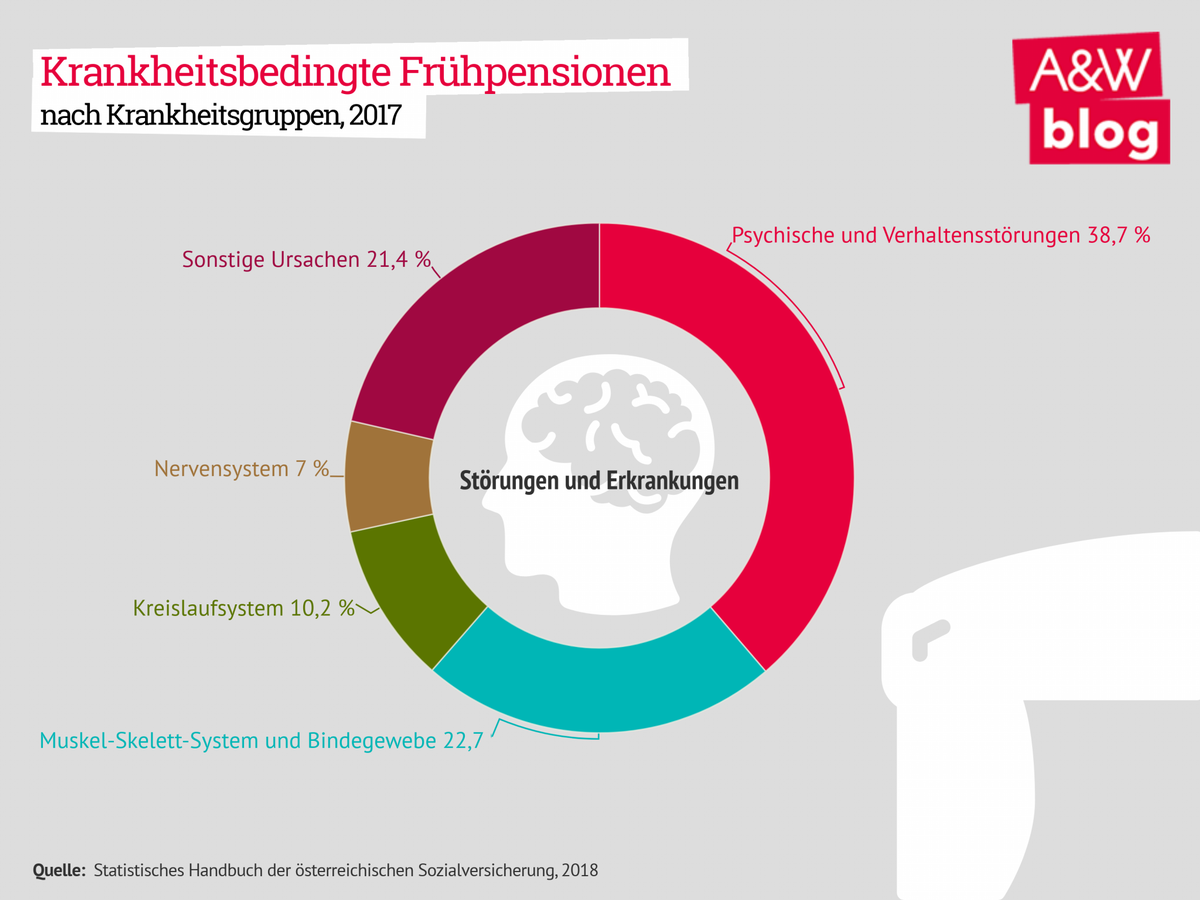

So haben sich die Krankenstandstage aufgrund psychischer Störungen und Verhaltensstörungen seit 1994 mehr als verdreifacht. Dies führt zu Mehrausgaben im Zusammenhang mit der Auszahlung von Krankengeld. Psychische Erkrankungen machen heute auch bereits mehr als ein Drittel jener Diagnosen aus, die zu einer Berufsunfähigkeits- oder Invaliditätspension führen. Auch diese Tendenz ist stark steigend. So wurden 1995 nur rund 10 Prozent der Invaliditäts- und Berufsunfähigkeitspensionen aufgrund psychischer Erkrankungen gewährt.

Derselbe Trend kann auch bei den Heilmitteln für psychische Erkrankungen beobachtet werden, bei denen es steigende Verordnungszahlen gibt. Gleichzeitig werden aber vermehrt Generika eingesetzt, weshalb der Gesamtaufwand nur minimal gestiegen ist.

Trotz dieser eindeutigen Entwicklungen gibt es bis dato nur wenige Maßnahmen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, um ihnen die Möglichkeit zu geben, die hohen Anforderungen der modernen Arbeitswelt zu erfüllen, dabei aber nicht ihre psychische Gesundheit aufs Spiel setzen zu müssen. Eine wichtige Rolle in Sachen Prävention in der Arbeitswelt spielt die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AUVA). Zu ihren Hauptaufgaben zählt es, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vor durch Arbeit verursachten Erkrankungen zu schützen, indem vor allem schon präventiv und rechtzeitig Handlungen gesetzt werden, um Erkrankungen und Unfälle zu verhindern und die Achtsamkeit aller Beteiligten zu erhöhen. Doch warum gibt es kaum Präventionsmaßnahmen für psychische Erkrankungen im Arbeitskontext? Der Grund ist schnell gefunden. Die AUVA ist nur dann verpflichtet, präventiv tätig zu werden, wenn es sich um eine (anerkannte) Berufskrankheit handelt, die sich in der Berufskrankheitenliste (Anlage I zum ASVG) findet. Die Anzahl an Berufskrankheiten ist nicht nur überschaubar, auch eine Anpassung der Berufskrankheitenliste an den modernen Arbeitsalltag ist dringend notwendig. Psychische Erkrankungen sucht man dort vergebens, obwohl gerade aufgrund der rasanten Zunahme der Anzahl an psychisch Erkrankten Präventionsmaßnahmen dringend erforderlich wären. Aufgrund der neuen Definition der WHO ist nun klargestellt, dass es sich bei Burn-out um eine arbeitsbedingte Erkrankung handelt. Dies verwundert aufgrund des hohen Drucks, der aktuell in der Arbeitswelt herrscht, auch nicht weiter. National sollte darauf reagiert werden, indem Burn-out auf die Berufskrankheitenliste gesetzt wird. Dies würde dazu führen, dass die AUVA auch in diesem Bereich verpflichtet wäre, präventive Maßnahmen zu ergreifen. Wie auch andere Erfahrungen im Zusammenhang mit der Prävention arbeitsbedingter Erkrankungen zeigen, können solche Investitionen zu langfristigen Kostensenkungen für die Sozialversicherung führen. Wenn es gelingt, psychische Erkrankungen früher zu erkennen und auch zu bekämpfen, führt dies nicht nur zu einer Verbesserung der Gesundheit der Beschäftigten, sondern langfristig auch zu massiven Einsparungen für die Sozialversicherung. Dies bedarf aber auch eines grundsätzlichen Ausbaus der psychosozialen Versorgung in Österreich. Ein längeres Zusehen oder Verharren in der aktuellen Situation lohnt sich für niemanden, und wir plädieren daher für rasche Maßnahmen auf nationaler Ebene.

Burn-out-Bekämpfung in der Sozialversicherung?

Fazit