Seit Jahrzehnten gibt es ein klares Bekenntnis zu den immer gleichen Handlungsempfehlungen in der Raumordnung: Verdichtung, qualitativer öffentlicher Raum, Ressourcenschonung sowie Leistbarkeit von „Wohnen“ und die Zugänglichkeit zu Einrichtungen der Daseinsvorsorge. Ebenso lange werden sie schlicht ignoriert. Ein fataler Teufelskreis, der sich insbesondere im Flächenverbrauch, der Zersiedelung, der nahezu exklusiven Nutzung des wertvollen städtischen Straßenraums durch verhältnismäßig wenige AutofahrerInnen, mangelnden Wohnraum und schlechter Versorgung bei der (sozialen) Infrastruktur äußert. Überforderte Städte stehen dabei ebenso überforderten ländlichen Gemeinden gegenüber.

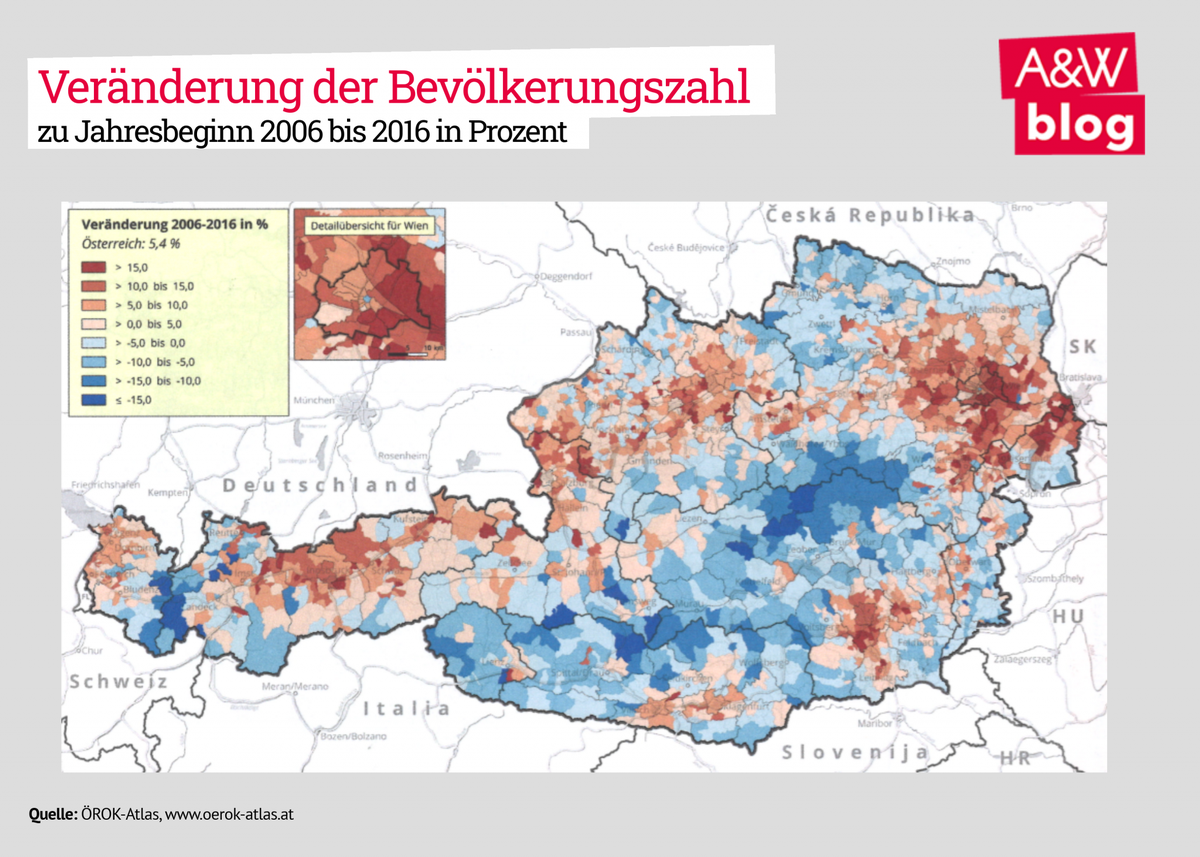

Angesichts der derzeitigen dynamischen Bevölkerungs- und Wirtschaftsentwicklung steigt der Druck auf den Raum immer weiter an. Höchste Zeit also, dass die bisherigen, zögerlichen Antworten der Raumordnungspolitik klaren Vorgaben weichen. Die Raumordnung ist in den letzten Jahrzehnten dadurch geprägt, dass die Agglomerationen enorm wachsen, während der Bevölkerungsrückgang die strukturschwachen Gebiete und Randlagen bestimmt. Dabei schaffen es die Ballungsräume vielfach nicht, das enorme Wachstum durch Wohnungsneubau, Baulandmobilisierung, Umgestaltung in qualitätsvolle, nutzungsoffene, inklusive öffentliche Räume, Ausbau des öffentlichen Verkehrs, Qualitäts- und Quantitätssteigerung bei der Grünraumversorgung, Zurückdrängung der flächenfressenden Pkw in den Griff zu bekommen und so optimale Lebensbedingungen für alle zu gewährleisten. Die Gemeinden in Randlagen wiederum müssen fast ohnmächtig zusehen, wie die – vornehmlich weibliche – Jugend die Region verlässt und die Bevölkerung schrumpft. Reagiert wird darauf vielfach mit der Ausweisung von noch mehr Bauland in diesen Regionen. Jedes Potenzial für neue EinwohnerInnen muss – geht es nach den Abwanderungsgemeinden – genutzt werden.

Baulandparadoxon: Mehr Widmungen trotz weniger Bedarf

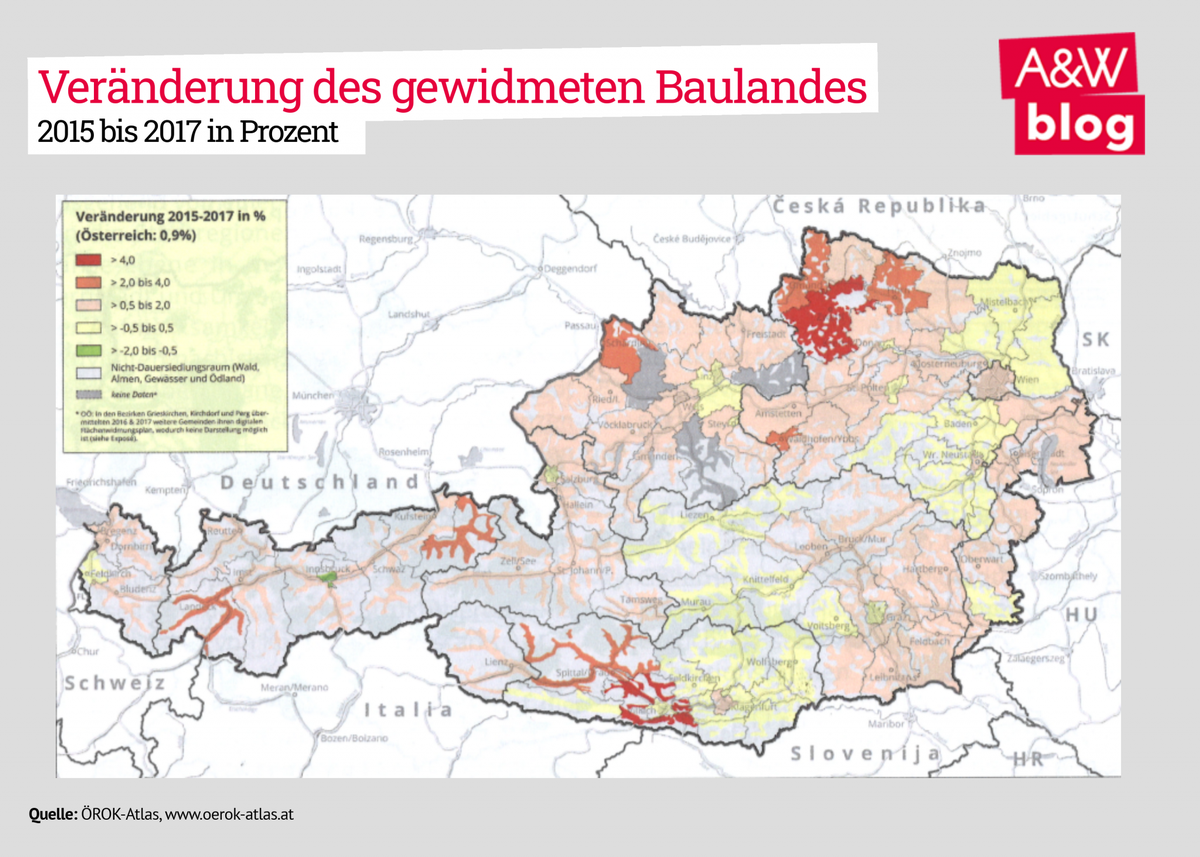

Der Bodenverbrauch ist allerdings nicht nur auf Wachstumsregionen beschränkt. Der 15. Raumordnungsbericht (ÖROK 2018) errechnet beispielsweise für das niederösterreichische Waldviertel zum Teil einen Rückgang der EinwohnerInnen bis 2030 von mehr als 10 Prozent. Parallel dazu wurde aber in nur zwei Jahren (2015–2017) das gewidmete Bauland ebendort um 4 Prozent erhöht. Eine ähnliche Situation ist in Teilen der Steiermark und Kärntens festzustellen.

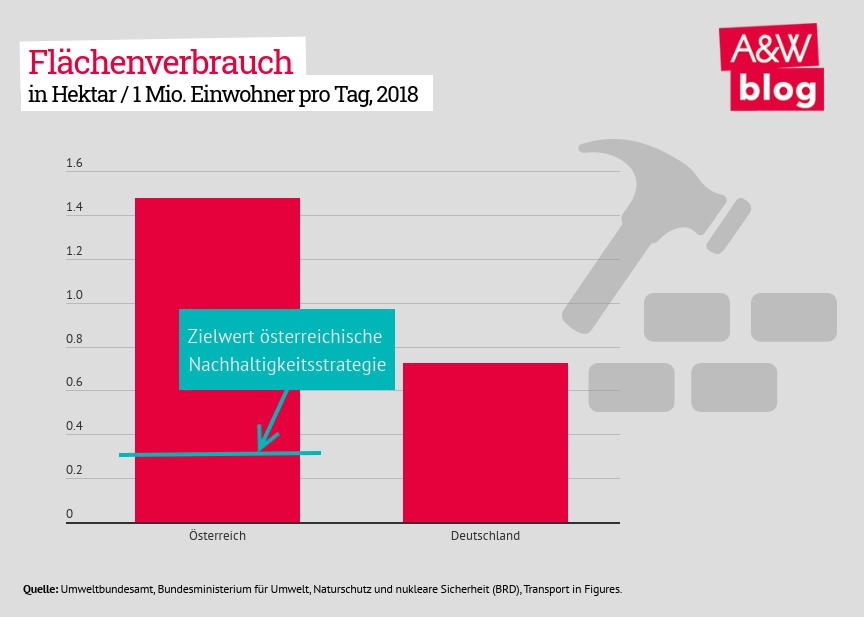

Die gesamte Flächenneuinanspruchnahme liegt laut Umweltbundesamt in Österreich 2018 bei 11,8 ha am Tag, das sind rund 1,5 ha je 1 Million EinwohnerInnen. Damit wird der Zielwert der Strategie für nachhaltige Entwicklung von 2,5 ha/Tag (bzw. 0,3 ha/1 Mio. Einwohner) deutlich überschritten. Das Alpenland verbraucht pro Kopf fast die doppelte Fläche wie der bundesdeutsche Nachbar.

Die Raumordnung spricht in diesem Zusammenhang vom Fördern des „Zersiedelns“. Die Merkmale davon sind das Ausufern der Städte und Dörfer, die Randwanderung der (größeren) Betriebe, die Entstehung von Siedlungssplittern für Wohnen, Einkaufen und Gewerbe auf „der grünen Wiese“ weitab vom Ortszentrum. Dieser ungehemmte Flächenverbrauch und die sich daraus ergebende mangelnde Dichte in der Bebauung führt zur Zerstörung der gewachsenen Landschafts- und Ortsbilder, verschwendet Boden, unterstützt die Autoabhängigkeit, verteuert die Entwicklung des öffentlichen Verkehrs, schließt die Autolosen vom sozialen Leben aus, drängt die Landwirtschaft zurück, unterstützt die Hitzeentwicklung, verhindert den Ausbau der (sozialen) Infrastruktur und verstößt gegen die Generationengerechtigkeit. Dies ist insofern umso bemerkenswerter, als in Österreich bereits jetzt ein bedeutender „Baulandüberhang“ besteht. Das sind jene Grundstücke, die zwar als Bauland gewidmet, aber nicht als solches genutzt werden. Sie werden gehortet oder dienen gerade in den Ballungsräumen der Spekulation und stehen der Entlastung des Wohnungsmarktes nicht zur Verfügung. In Österreich trifft das auf fast ein Drittel des derzeit gewidmeten Baulandes zu. Auf diesen Flächen könnte man allerdings die Hälfte des derzeit bestehenden Gebäudebestandes noch einmal errichten und so dem angespannten Wohnungsmarkt zur Verfügung stellen. Denn in Österreich bezahlen 623.000 Menschen mehr als 40 Prozent ihres Haushaltseinkommens fürs Wohnen, besonders davon betroffen sind Städte und BezieherInnen niedriger Einkommen. Günstige Wohnungen sind vor allem auch eine soziale Frage. Die Politik hat daher eine durchsetzungsfähige Bodenpolitik, eine Ausweitung des sozialen Wohnungsangebots und eine Reform des Mietgesetzes sicherzustellen. Gleichermaßen darf es keine Anwendung der Maastricht-Kriterien auf öffentliche Investitionen in bezahlbaren und sozialen Wohnbau („Golden Rule“) geben. Wohnbau darf nicht die Interessen von internationalen Investmentfonds, sondern muss die der Bevölkerung befriedigen. Die Entscheidungen über die mögliche und tatsächliche Grundstücksnutzung werden überwiegend lokal durch die GemeinderätInnen getroffen. Ihnen allein die Schuld an der gesamten Raummisere zu geben ist allerdings unfair und auch sachlich nicht begründet. Tatsache ist, dass in vielen Gemeinden äußerst engagierte Personen am Ruder sind, denen das Wohl der Gemeinschaft am Herzen liegt. Zahlreiche Beispiele an positiven Entwicklungen im Bereich der Zentrumsstärkung oder der Absicherung von Einrichtungen der Daseinsvorsorge zeugen davon. In manchen Bereichen der örtlichen Raumplanung wird die starke lokale Vernetzung der Entscheidungsträger allerdings zum Dilemma, da Entscheidungen über „Entwicklung“ (etwa bei Umwidmungen) oft mit Vermögensgewinnen der (stimmberechtigten) Nachbarn verbunden sind. Über klare überregionale Festlegungen könnte der Druck von den GemeindevertreterInnen genommen werden, und es könnte die notwendige Distanz zu Einzelfällen sichergestellt werden. Ebenso könnten Vorkaufs- oder Ankaufsrechte der Gemeinden, Anordnungen zur Reduzierung des Baulandüberhangs, Baugebote, Möglichkeiten zur Lockerung des Bestandsschutzes oder auch zur Mobilisierung der inneren Nutzungsreserven überregional bzw. bundesweit getroffen werden. Durch überregionale Festlegungen wäre es auch leichter, Auswirkungen, die auf der lokalen Ebene nicht in ihrer vollen Tragweite beurteilt werden können – etwa Regelungen hinsichtlich der hochrangigen Verkehrsanbindungen oder jene des Platzbedarfs für den Hochwasserschutz im Allgemeinen –, besser zu beurteilen. Es sind also mehr Entscheidungen auf Regions-, Landes- oder Bundesebene zu treffen. Regelungsmodi dafür existieren zwar in vielen Landesraumordnungsgesetzen, nur wird in den Gesetzen (sehr bewusst) der Entscheidungsspielraum offengelassen. Auswirkung ist, dass die Aufsichtsbehörden oft sehr nachgiebig, auch gegenüber sehr ambitionierten Widmungen der Gemeinden, sein müssen. Geprüft wird oft nur die Übereinstimmung mit den „weichen“ Landesgesetzen, eine (überregionale) Sinnhaftigkeitsprüfung kann so in vielen Fällen nicht ernsthaft stattfinden. Gleiches gilt für Entscheidungen auf Bundesebene. Klare Richtwerte, etwa bei Lärm, Emissionen und Immissionen, die den Schutz der Bevölkerung und die Raumentwicklung bundesweit einheitlich garantieren, sind faktisch inexistent. Über das kürzlich beschlossene Standortentwicklungsgesetz wurden sogar gegenteilige Maßnahmen gesetzt und das „Durchboxen“ von Einzelinteressen (Wirtschaftskammer und Industriellenvereinigung) noch weiter salonfähig gemacht. Raumordnungspolitik ist daran zu messen, ob sie, neben der Forcierung einer kompakten Siedlungsstruktur, polyzentrische Strukturen zur wohnortnahen Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen schafft. Ebenso hat sie demografisch stabile Klein- und Mittelzentren als Träger der Daseinsvorsorge im ländlichen Raum zu stützen. Ein siedlungsferner Neubau ist zu vermeiden. Bund, Länder und Gemeinden haben eine aktive Boden- und Wohnbaupolitik zu betreiben, um steuernd auf die Verfügbarkeit von leistbarem Bauland und leistbarem Wohnraum einzuwirken. Letztlich sind die Zersiedelung und der Ressourcenverbrauch eine Frage der politischen Courage. So lange der schrankenlose Flächenverbrauch vor den Gesundheitsschutz und eine ökologisch und regionalwirtschaftlich sinnvolle Entwicklung gestellt wird, muss jegliche Nachhaltigkeitsstrategie scheitern. Denn will man wissen, was einer verpflichtend nachhaltigen Raumordnung fehlt, ist die Antwort: ebendiese. Dieser Artikel ist eine Übersicht der Beiträge „Aus der Raum!“ (von Gregor Lahounik), „Life-Work-Life-Balance für Stadt und Land“ (von Hans Emrich), „Ist die räumliche Entwicklung am Limit?“ (von Gernot Stöglehner) und „Wachsende Stadtregionen unter Druck“ (von Katharina Hammer und Mara Verlič), die in der Zeitschrift „Wirtschaft und Umwelt“ (Nr. 4/2019, S. 10–20) erschienen sind.

Zu viel ist nicht genug

Was läuft schief?

Alle Jahrzehnte wieder