Seit Monaten steigt der Druck auf die Beschäftigten bei Volkswagen. Das Management versucht mit einem strammen Kürzungsprogramm Kapazitäten abzubauen und tausende Arbeitsplätze zu streichen. Die Gewerkschaft IG Metall konnte einen Kahlschlag bei VW noch abwenden. Doch die deutsche Autoindustrie hat die Mobilitätswende verschlafen und steckt in der Krise. Diese Krise betrifft die Arbeitsplätze, nicht die Profite. Die Auswirkungen spüren auch die Beschäftigten der heimischen Zulieferindustrie. Es braucht nachhaltige Lösungen hin zur Mobilitätswende, um die Krise zu bekämpfen und Jobs zu sichern.

Ausgangssituation

Im Laufe des zweiten Halbjahres 2024 machte sich die Krise der deutschen Autoindustrie immer stärker bemerkbar. Der Absatz an Autos ging in ganz Europa zurück und auch die Nachfrage nach E-Autos fiel immer geringer aus. Der Gewinn bei Volkswagen wurde zwar weniger, blieb aber in Milliardenhöhe. Im September verkündete das VW-Management dann den großen Sparplan. Die Beschäftigungssicherung, die seit 1994 betriebsbedingte Kündigungen ausschloss, wurde vonseiten des VW-Managements einseitig aufgekündigt. Zehntausende Beschäftigte sollten schnellstmöglich entlassen und mindestens drei der zehn deutschen VW-Werke geschlossen werden. Zusätzlich sollte eine generelle Gehaltskürzung um zehn Prozent für alle Beschäftigten durchgesetzt werden. Rund vier Milliarden Euro wollte VW damit in den nächsten Jahren einsparen. Die IG Metall, die zu Beginn der Verhandlungen noch sieben Prozent Lohnerhöhung gefordert hatte, befand sich plötzlich in einem massiven Kampf gegen einen Kahlschlag bei den Beschäftigten. Auf die ersten Verhandlungsrunden folgten Warnstreiks, die ersten seit 2018. Bis zu 100.000 Menschen an allen Standorten beteiligten sich am Kampf gegen den Sparplan.

Ergebnisse kurz vor Weihnachten

Am 20. Dezember konnte nach insgesamt über 70 Verhandlungsstunden ein Kompromiss geschlossen werden. Die Beschäftigungssicherung ist nun wieder gültig, wodurch bis 2030 betriebsbedingte Kündigungen ausgeschlossen sind. Die Jubiläumsboni für 25 und 35 Jahre Betriebszugehörigkeit werden angepasst, bleiben aber bewahrt. Auch bei den Ausbildungsplätzen konnte die IG Metall eine radikale Kürzung abwenden und künftig 600 Plätze erhalten. Die Werke an den unterschiedlichen Standorten bleiben bestehen und bekommen einen Fahrplan für die nächsten Jahre. Der Erhalt aller Standorte kostet die Beschäftigten allerdings die direkten Lohnerhöhungen bis 2030. Außerdem sollen die Produktionskapazitäten in den deutschen Werken reduziert werden, wodurch bis 2030 trotzdem rund 35.000 Stellen auf sozial verträgliche Weise abgebaut werden. Thorsten Gröger, IG-Metall-Verhandlungsführer, gesteht ein, dass das Paket „schmerzliche Beiträge der Beschäftigten beinhaltet, aber im gleichen Atemzug Perspektiven für die Belegschaften schafft“.

Die VW-Gesamtbetriebsratsvorsitzende Daniela Cavallo räumt einerseits zwar tarifliche Zugeständnisse ein, hebt aber andererseits den solidarischen Erhalt der Standorte ebenso hervor wie „die Gewissheit für den Vorstand, dass bei Volkswagen Veränderungen gegen den Willen der Belegschaft zum Scheitern verurteilt sind“.

Keine Krise der Profite

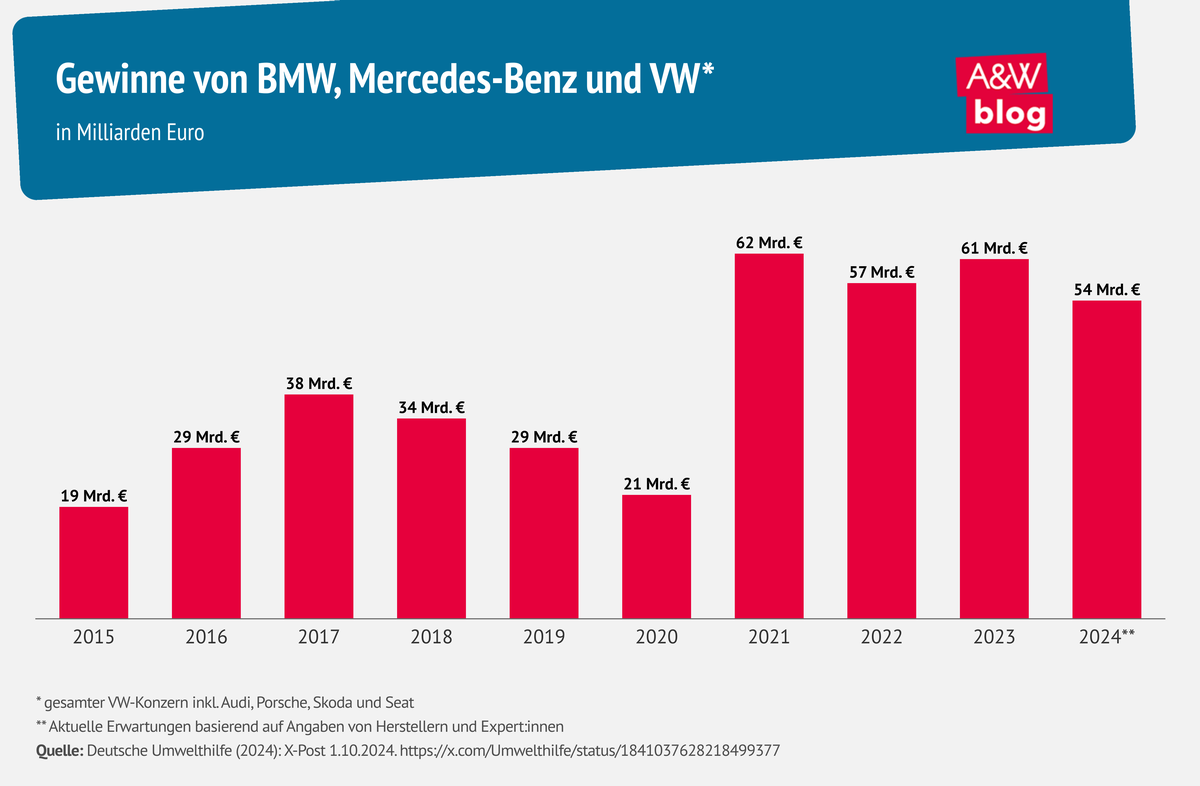

Der Politikwissenschaftler Mario Candeias und der ehemalige VW-Betriebsrat Stephan Krull kommentieren die aktuelle Lage als Krise der Arbeitsplätze und nicht als Krise der Profite. In den letzten fünf Jahren ist die Zahl der Beschäftigten in der Auto- und Zulieferindustrie in Deutschland um mehr als 60.000 gesunken. Das liegt an der strategischen Entscheidung der Konzerne, sich auf SUVs und Luxusfahrzeuge zu fokussieren. Diese bringen zwar weniger Absatz, steigern aber den Profit. Volkswagen hat zudem in den letzten Jahren keine Verluste verzeichnet, auch nicht 2024. Vielmehr will das VW-Management die Rendite der Marke Volkswagen (ohne Audi, Porsche, etc.) von derzeit 3,5 Prozent auf 6,5 Prozent erhöhen und so noch weitere Milliardengewinne generieren. Die Gewinne der großen deutschen Autohersteller haben sich in den letzten Jahren ohnehin massiv erhöht. Allein bei VW wurden im vergangenen Jahr 4,5 Milliarden Euro an Dividenden ausgeschüttet. Fast die Hälfte davon ging an den Porsche-Piëch-Clan. VW-Chef Oliver Blume ist darüber hinaus der erste deutsche Manager, der ein Gehalt von über 10 Millionen Euro im Jahr kassiert.

Hausgemachte Probleme

Volkswagen hat – wie auch BMW und Mercedes-Benz – die Mobilitätswende verschlafen. Die aktuelle Krise der deutschen Autoindustrie ist somit hausgemacht. Zu lange wurde auf Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor gesetzt. Elektroautos können andere Hersteller mittlerweile besser, schneller und billiger produzieren. Die deutschen Autokonzerne fokussierten bei ihren E-Autos zudem meist auf große und teure SUV-Modelle. Für die Mobilitätswende braucht es hingegen kleine emissionsfreie Autos, die sich die Menschen auch leisten können. Vor allem braucht es aber einen massiven Ausbau des öffentlichen Verkehrs mit Zügen, Straßenbahnen und E-Bussen.

Eine AK-Studie befasst sich aktuell mit den positiven Beschäftigungseffekten und dem volkswirtschaftlichen Nutzen, die eine Mobilitätswende für Österreich bringen würde. Konkrete Ergebnisse sind für Mai 2025 zu erwarten. Dass eine umfassende und nachhaltige Versorgung mit öffentlichem Verkehr den Menschen zugutekommt und dabei neue Arbeitsplätze schafft, hat bereits die AK-Studie zur Daseinsvorsorge gezeigt.

Auswirkungen auf die österreichische Zulieferindustrie und den Arbeitsmarkt

Die österreichische Zulieferindustrie ist eng mit der deutschen Autoindustrie und speziell mit VW verbunden. Rund 135 Unternehmen mit ca. 6.300 Beschäftigten sind direkt von VW-Aufträgen abhängig. Leider hat sich die Krise der deutschen Autohersteller in den vergangenen Monaten auch zunehmend auf Österreich übertragen. So wurden beispielsweise beim oberösterreichischen Unternehmen TCG Unitech im November fast 900 Beschäftigte beim AMS-Frühwarnsystem angemeldet. Die Beschäftigten sollen auf ihre kollektivvertragliche Lohnerhöhung um 4,8 Prozent verzichten. Andernfalls droht ihnen eine Änderungskündigung. Ebenfalls im November gab der deutsche Zulieferbetrieb Schaeffler bekannt, sein niederösterreichisches Werk in Berndorf zu schließen. Dadurch verlieren 450 Menschen ihren Arbeitsplatz. Die Verunsicherung ist bei vielen Beschäftigten in der Industrie daher aktuell besonders groß. Die zukünftige Regierung wird große Anstrengungen unternehmen müssen, um die Industriekrise zu bekämpfen und die Arbeitsplätze der Beschäftigten zu sichern. Das gelingt mit einer mutigen aktiven Beschäftigungspolitik und Investitionen sowie einer angemessenen Dividendenpolitik.

Mit betrieblicher Mitbestimmung zur nachhaltigen Mobilitätswende

Dem Tarifabschluss für die Beschäftigten bei Volkswagen ging ein langer gewerkschaftlicher Kampf voraus. Die Vertretung der Belegschaft sah sich einem Management gegenüber, das mit voller Härte versuchte, Personal abzubauen, Werke zu schließen und Löhne zu kürzen – trotz hoher Gewinne. Der Abschluss beinhaltet zwar schmerzliche Zugeständnisse. Dennoch kann es als Erfolg gesehen werden, dass die IG Metall schwerwiegende Forderungen des VW-Managements abwenden konnte. Doch die Angriffe auf die Beschäftigten der Industrie werden wohl weiter anhalten. Eine starke Gewerkschaft, die sich einem profitgierigen Management entgegenstellt und für nachhaltige Lösungen eintritt, ist daher auch in Zukunft umso wichtiger.

Um die Krise zu bekämpfen und den Arbeitsmarkt in der Industrie zu stabilisieren, braucht es daher mutige und aktive Entscheidungen, die nicht nur die kurzfristigen Interessen der Shareholder bedienen. Es ist zudem längst überfällig, eine Abkehr von großen und teuren SUVs einzuleiten und eine nachhaltige Mobilitätswende voranzutreiben. Mit zukunftsfähigen Fahrzeugen können sowohl industrielles Know-how gehalten als auch gute Arbeitsplätze in der Industrie nachhaltig gesichert werden.