ÖkonomInnen verstecken ihre subjektiven Wertungen bei Verteilungsfragen gern. Anstatt die eigenen Kriterien bei Fragen sozialer Gerechtigkeit offenzulegen, ideologisieren sie lieber heimlich. Der Gini-Koeffizient der Nettovermögensverteilung beträgt in Österreich 0,76. Dies scheint hoch zu sein, angesichts einer möglichen Spannbreite für den Wert zwischen 0 (Gleichverteilung) und 1 (absolute Ungleichverteilung). Doch ist ein hoher Gini-Koeffizient gut oder schlecht?

Ist die hohe Vermögungsungleichheit in Österreich ungerecht?

Von Links wird manchmal die hohe Vermögensungleichheit, gemessen am Gini-Koeffizienten, als statistischer Beleg für Ungerechtigkeit in Österreich genommen. Dies ist keine gute Idee aus folgenden Gründen:

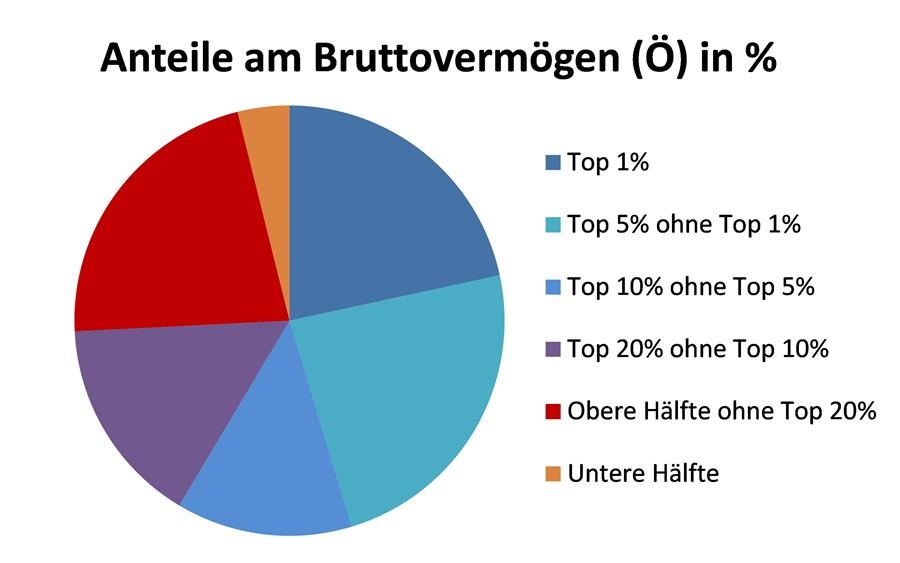

Der Gini-Koeffizient, dessen optimale Höhe niemand kennt, hat an den Rändern statistische Schwächen. Gerade zu den Reichen erfährt man über dieses relative Ungleichheitsmaß wenig. Intuitiv erschließt sich sowieso keinem etwas von der ungleichen Realität, wenn von 0,76 die Rede ist. Und zur Kennzeichnung der Vermögenskonzentration sind Anteile der Reichsten am gesamten Kuchen viel besser geeignet, weil sie die Super-Size Stücke der Vermögenden und die Krümel des Rests veranschaulichen.

Auch bei diesem Kuchendiagramm zur Vermögensverteilung in Österreich gilt, dass Daten aus freiwilligen Haushaltserhebungen die Vermögenskonzentration nicht hinreichend erfassen. Das dunkelblaue Kuchenstück der Top1% vergrößert sich bei sinnvollen Korrekturen der Untererfassung der Reichen in Richtung 40% vom gesamten Kuchen.

Grundsätzlich ist ein Gini-Koeffizient der Nettovermögensverteilung von 0,76 in Österreich kein hinreichender Indikator für soziale Ungleichheit. Die Einkommensverteilung, die Lebensqualität, Armutsindikatoren müssen auch berücksichtigt werden, wenn wir die Lebensbedingungen erforschen wollen.

Da niemand weiß, wo der richtige Gini-Koeffizient liegen soll, werden von der OECD gerne Länder verglichen und nach ihren Gini-Koeffizienten gereiht. Doch ist das Leben der Mitte in Spanien leichter, weil der Gini-Koeffizient niedriger ist als in Deutschland? Wohl kaum.

Mit dem Versuch hohe Vermögensungleichheit gemessen am Gini-Koeffizienten unmittelbar mit Ungerechtigkeit gleichzusetzen, wird das Thema pauschaliert und die Reichen bleiben im Nebel. Ein Bauchgefühl zur Frage, ob die Vermögensungleichheit zu hoch ist, hilft nicht weiter. Es verweist nur darauf, dass normative Überzeugungen ausgewiesen werden müssen, damit Debatten zur guten Gesellschaft möglich werden.

Ist die Vermögensungleichheit in Österreich nur so hoch, weil es den Wohlfahrtsstaat gibt?

Konservative behaupten traditionell, dass Ungleichheit einen Leistungsanreiz biete. Beim Vermögen hat, meines Wissens nach, bislang niemand behauptet, dass dies zu wenig ungleich verteilt sei. Nicht einmal gerechtigkeitsferne HayekianerInnen behaupten, dass ein Ginikoeffizient von 0,76 nicht so schlimm sei und dass Österreich stolz auf den Spitzenplatz in Europa sein soll. Während Ungleichheit von konservativer Seite sonst gerne als Motivation zur Anstrengung befürwortet wird, ist beim Vermögen die Ungleichheit so eklatant, dass alle Versuche diese über Unterschiede in Leistung und Bemühen zu begründen, kollabieren. Bei der Vermögensverteilung glaubt keiner die kapitalistische Mär von der Leistung.

Von konservativer Seite wird anders ideologisiert: Im Nettovermögenskonzept des HFCS fehle das Pensionsvermögen. Pensionsvermögen müsse zum Privatvermögen (Sparbücher, Unternehmensbeteiligungen, Immobilien usw.) hinzugerechnet werden und dann werde alles gleicher. Warum ist dies falsch?

Die Pensionsansprüche und Pensionsprivilegien müssen für eine Betrachtung sozialer Ungleichheit unbedingt berücksichtigt werden. Dies ist unter Gerechtigkeitsgesichtspunkten notwendig, weil krasse Unterschiede bei der Pensionshöhe kaum vernünftig zu rechtfertigen sein werden.

Doch zum Vermögen zählen weder die Pensionsansprüche noch die Pensionen. Denn der Anspruch auf eine öffentliche Pension unterscheidet sich von Vermögen, etwa von einem Haus im Privateigentum. Pensionsansprüche kann man nicht zu Bargeld machen. Vermögen aber kann ich verschenken oder vererben.

Wer Äpfel und Birnen, Privatvermögen und Pensionsansprüche, zusammenmischt, kommt auf eine geringere Ungleichverteilung bei Privatvermögen. Doch gemessen wird in Wirklichkeit die Ungleichheit von Kompott. Es ist eine ideologiegeleitete Betrachtungsweise, die unterschiedliches vermanscht, um behaupten zu können, in unserer Gesellschaft passt ohnehin alles.

Eine wirtschaftspolitische Faustformel sollte lauten: Spiel nicht mit den Ginis, sing nicht ihre Lieder. Ein großes Vermögen dient dazu, die Gesellschaft nach eigenem Gutdünken zu gestalten und die Politik nach der eigenen Melodie tanzen zu lassen.

Eigentumsschutz für die Reichen, Wohlfahrt für die Armen

Pirmin Fessler und ich verfassten vor kurzem ein Arbeitspapier, welches den Zusammenhang zwischen Wohlfahrtssaat (Gesundheit, Arbeitsmarkt, Pensionen) und Privatvermögen (Aktien, Immobilien, Unternehmen usw.) beleuchtet.

Wir argumentieren so: Der Wohlfahrtssaat ist zwar stärker für die Armen und die Mitte da als für die Reichen, doch auch die Reichen profitieren von einem Leben in einer Gesellschaft mit geringeren sozialen Unterschieden, wo ihnen die Allgemeinheit etwa den privaten Eigentumsschutz garantiert. Wir belegen ein Substitutionsverhältnis zwischen staatlicher Wohlfahrt und privatem Vermögen.

Der Wohlfahrtsstaat trägt die Risiken für die Gesellschaftsmitglieder, die EigentümerInnengesellschaft hingegen mutet Gefahren zu. In einem funktionierenden Wohlfahrtsstaat benötigen die meisten Menschen relativ weniger Vermögen. Sie leben in einer Einkommenswelt mit einem sozialen Sicherheitsnetz. Zentrale Referenz ist die Stellung am Arbeitsmarkt. In einer EigentümerInnengesellschaft hingegen kommt es auf das private Vermögen an. Für alle potentiellen zukünftigen Ausgaben, von der Gesundheit über das Altern, die Ausbildung der Kinder und eine mögliche Arbeitslosigkeit muss selbst Vorsorge getroffen werden.

Nimmt der Staat den Menschen wichtige Wohlfahrtsstaatleistungen weg, dann werden sie gezwungen sein, mehr zu sparen. Der Anstieg des Sparens ist relativ zum bestehenden Vermögen unten größer und in Folge sinkt die am Gini-Koeffizienten gemessene Vermögensungleichheit. Dies ist eine statistische Beziehung zwischen öffentlicher Wohlfahrt und privatem Vermögen, aus der für Gerechtigkeitsdebatten nur wenig abgeleitet werden kann.

Das Projekt einer EigentümerInnengesellschaft ist hingegen ein konservatives Kerngeschäft. Doch zu behaupten, dass eine krisenanfällige EigentümerInnengesellschaft – z.B. Immobilienpreisblasen – gerechter sei als ein Wohlfahrtsstaat mit vergleichsweise höherer Vermögensungleichheit ist voraussetzungsvoll. Die Freiheit der EigentümerInnen bedeutet für Arme in einer EigentümerInnengesellschaft ja nur, dass sie sich den Gefahren menschlicher Existenz, Krankheit, Armut, usw. alleine stellen müssen. Mit den konservativen Bemühungen, die private Vermögensbildung gegen den Wohlfahrtsstaat auszuspielen, soll die Umverteilung nach oben intensiviert werden. In einer EigentümerInnengesellschaft trägt zudem die Allgemeinheit die Kosten der Krisen der Vermögenden, wie die Bankenrettungen eindrücklich zeigen.

Für eine Gerechtigkeitsdebatte sind Daten und Begründungen unumgänglich

Wichtige Daten zum Vermögen der Reichsten in Österreich (Stichwort: Steueroasen, Privatstiftungen) fehlen weiterhin. Die demokratiezersetzende Machtdimension der Vermögenden in der Gesellschaft ist zwar evident. Doch erst die relative Höhe der Vermögen ist entscheidend für Machtmissbrauch in der Gesellschaft. Mit einem Haus kann die Demokratie nicht unterminiert werden, mit einem Milliardenvermögen sehr wohl. Der Wirtschaftsnobelpreisträger Angus Deaton formuliert so: Wenn die Reichen die Regeln machen, haben wir ein echtes Problem.

Eine Begründung der Ungleichheit gegenüber allen, insbesondere gegenüber den Schlechtestgestellten in der Gesellschaft, ist unumgänglich. Wer für das Gerechtigkeitsprinzip der Leistung eintritt, darf für Erbschaften keine entscheidende Rolle in der Vermögenskonzentration erlauben. Nach Leistungsgerechtigkeitsgesichtspunkten ist die Vermögensungleichheit in Österreich demnach jedenfalls zu hoch. In Gesellschaften mit hoher Vermögensungleichheit schrumpft Demokratie zu einer heuchlerischen Inszenierung. Und die schlechteste aller möglichen Welten ist eine, wo hohe Einkommensungleichheit auf massive Vermögenskonzentration trifft.

Dieser Beitrag basiert auf eine Forschungspapier zu den Unterschieden in der Vermögensverteilung in Europa, das mit dem best-paper-Award von Progressive Economy ausgezeichnet wurde.