Die Familienarbeitszeit würde dazu beitragen, Sorge- und Erwerbsarbeit gerechter aufzuteilen. Denn diese sind zwischen Männern und Frauen in Österreich sehr ungleich verteilt. Die jüngste Zeitverwendungserhebung (2021/22) zeigt, dass fast zwei Drittel der unbezahlten Sorgearbeit von Frauen übernommen wird. Ein Instrument, um Arbeit von Eltern in Familien gleicher zu verteilen, ist die Familienarbeitszeit. Sie bringt Vätern mehr Zeit und Müttern mehr Geld. Viele Familien würden vom Modell finanziell profitieren.

Die Erwerbstätigkeit von Frauen mit Kindern hat in den letzten 25 Jahren zugenommen. Die Erwerbstätigenquote ist von rund 66 Prozent (1994) auf rund 80 Prozent (2023) angestiegen. Nach wie vor besteht aber ein Unterschied zwischen Männern und Frauen: Männer, die mit Kindern unter 15 Jahren im Haushalt leben, sind zu 93 Prozent erwerbstätig und das ganz überwiegend in Vollzeit. Sind Mütter beschäftigt, üben sie sehr häufig eine Teilzeitbeschäftigung aus. Fast drei Viertel (71 Prozent) der Frauen mit schulpflichtigen Kindern arbeiten in Teilzeit, während es bei den Männern nicht einmal 8 Prozent sind.

Teilzeit als Haupterwerbsmodell von Müttern

Die Teilzeiterwerbsquoten von Frauen in Österreich sind im europäischen Vergleich die höchsten. Betrachtet man Frauen, die mit minderjährigen Kindern im Haushalt leben, arbeiten fast 70 Prozent in Teilzeit, deutlich mehr als im EU-Schnitt von 32 Prozent. Betrachtet man den Unterschied zwischen der Teilzeitquote der Frauen mit Kindern und jener der Männer, die mit Kindern im Haushalt leben, wird deutlich, dass Österreich im europäischen Vergleich den zweithöchsten Gender-Part-Time Gap in der EU aufweist.

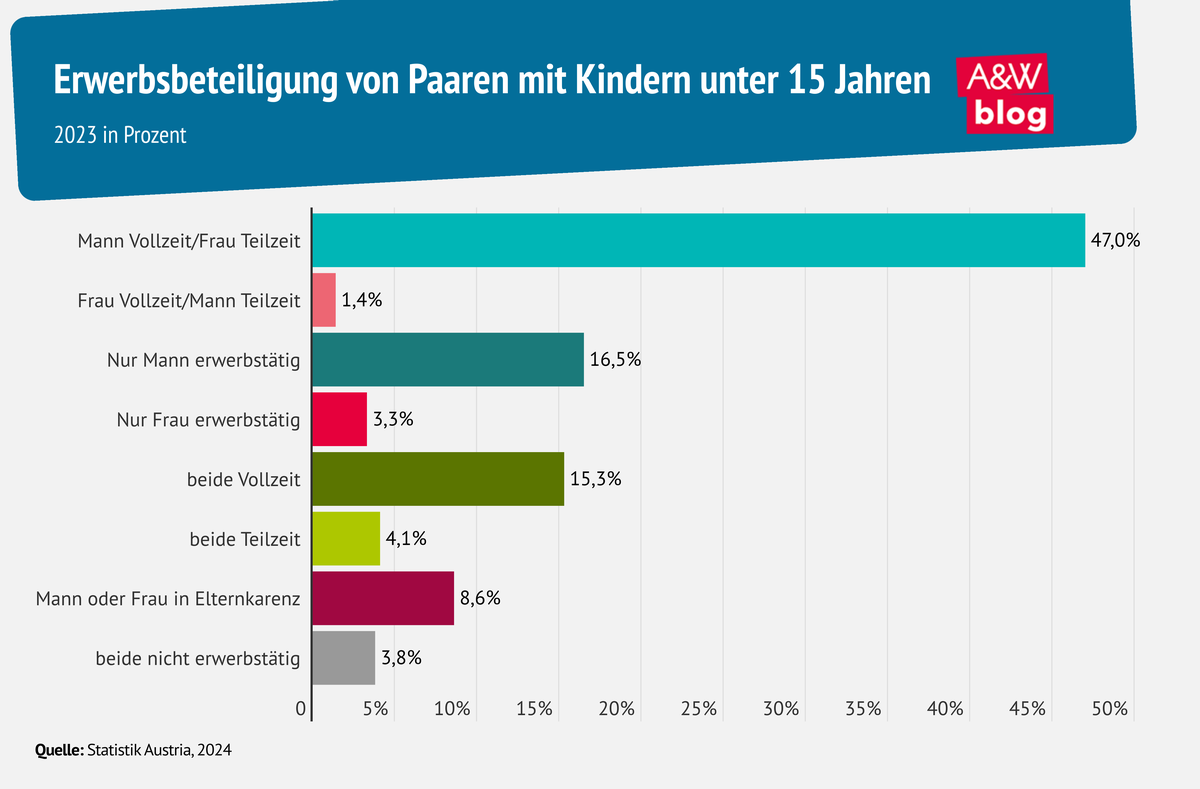

Eineinhalb-Verdiener-Modell weit verbreitet

In Österreich herrscht bei der Verteilung von Erwerbs- und unbezahlter Sorgearbeit ein traditionelles Modell vor, das Vätern als „Hauptverdienern“ die Verantwortung für die finanzielle Absicherung der Familie zuweist, während Mütter „dazuverdienen“, um hauptverantwortlich die unbezahlte Haus-, Erziehungs- und Versorgungsarbeit zu übernehmen. Bei fast der Hälfte aller Paare mit Kindern arbeitet der Mann in Vollzeit und die Frau in Teilzeit – das umgekehrte Modell leben nur rund ein Prozent der Paare mit Kindern. Dass beide Eltern in Teilzeit arbeiten und sich Erwerbs- und Sorgearbeit in einem ausgeglicheneren Verhältnis teilen, ist nur bei rund 4 Prozent der Paare mit Kindern der Fall.

Die Ungleichverteilung von Erwerbs- und unbezahlter Sorgearbeit hat einen deutlichen Einfluss auf die Zeitverwendung für Care-Tätigkeiten von Elternpaaren. Betrachtet man „kindbezogene“ Tätigkeiten in Paarfamilien, zeigt sich, dass Mütter immer oder „normalerweise“ fürs Anziehen, fürs Kümmern bei Krankheit der Kinder oder fürs Hausaufgabenmachen zuständig sind, während Tätigkeiten wie Ins-Bett-Bringen oder Spielen am häufigsten von beiden Elternteilen in gleicher Zuständigkeit gemacht werden. Gleichzeitig zeigt sich, dass Väter bei der Betreuung von Kleinkindern großteils abwesend sind. Nur 2 von 10 Vätern beteiligen sich an der Kinderbetreuung und beziehen Kinderbetreuungsgeld. Von denjenigen, die Kinderbetreuungsgeld beziehen, tut dies der größte Teil nur kurze Zeit; rund 80 Prozent der Väter unterbrechen ihre Erwerbstätigkeit gar nicht oder kürzer als 3 Monate. Damit weist Österreich einen der geringsten Anteile von Männern an Elternkarenzen in der EU auf.

Modell der „Familienarbeitszeit“: gleichere Verteilung von Erwerbs- und Sorgearbeit

Um die festgefahrenen Muster bei Verantwortlichkeiten und Ausüben von Sorgearbeit zwischen Männern und Frauen, insbesondere im familiären Kontext, zu verändern, sind gezielte Anreize erforderlich. Das von ÖGB und AK entwickelte Modell der Familienarbeitszeit hat zum Ziel, eine gleichere Verteilung von Erwerbsarbeit zwischen Müttern und Vätern zu fördern. Mütter sollen mehr Geld und Väter mehr Zeit für ihre Familie erhalten – genau das, was sich Eltern mehrheitlich wünschen. Die grundlegenden Eckpunkte des Familienarbeitszeitmodells sind:

- Beide Eltern reduzieren bzw. erhöhen nach Karenz bzw. Kinderbetreuungsgeld-Bezug für mindestens 4 Monate ihre Arbeitszeit auf 28 bis 32 Stunden pro Woche.

- Dafür erhalten sie 350 Euro Pauschale pro Elternteil pro Monat steuerfrei ausbezahlt. Auch Alleinerziehende bekommen die monatliche Pauschale von 350 Euro.

- Die Sozialversicherungsbeiträge (Kranken-, Unfall-, Pensions- und Arbeitslosenversicherung) werden bei einer Reduktion weiter von der Vollarbeitszeit berechnet und dem Dienstgeber teilweise vom AMS ersetzt (analog zur Altersteilzeit).

- Der Bonus kann maximal bis zum 4. Geburtstag des Kindes bezogen werden.

Die Familienarbeitszeit soll die bestehenden Regelungen zur Elternteilzeit arbeitsrechtlich nicht berühren und legistisch an diesen anknüpfen. Es soll auch möglich sein, nach der Familienarbeitszeit ab dem 5. Lebensjahr des Kindes in Elternteilzeit zu gehen. Den Bonus sollen auch Eltern erhalten, die keinen Anspruch auf Elternteilzeit haben (z. B. weil sie bei einem Dienstgeber mit weniger als 21 Arbeitnehmer:innen beschäftigt sind oder eine Beschäftigungsdauer von weniger als drei Jahren aufweisen), aber mit ihrem Arbeitgeber eine Teilzeitbeschäftigung (im Ausmaß von 28 bis 32 Wochenarbeitsstunden) vereinbart haben. Väter, die die Arbeitszeit reduzieren, sollen sozialversicherungsrechtlich nicht schlechtergestellt werden als bei einer Vollzeiterwerbstätigkeit. Der Bonus soll aus dem FLAF finanziert werden.

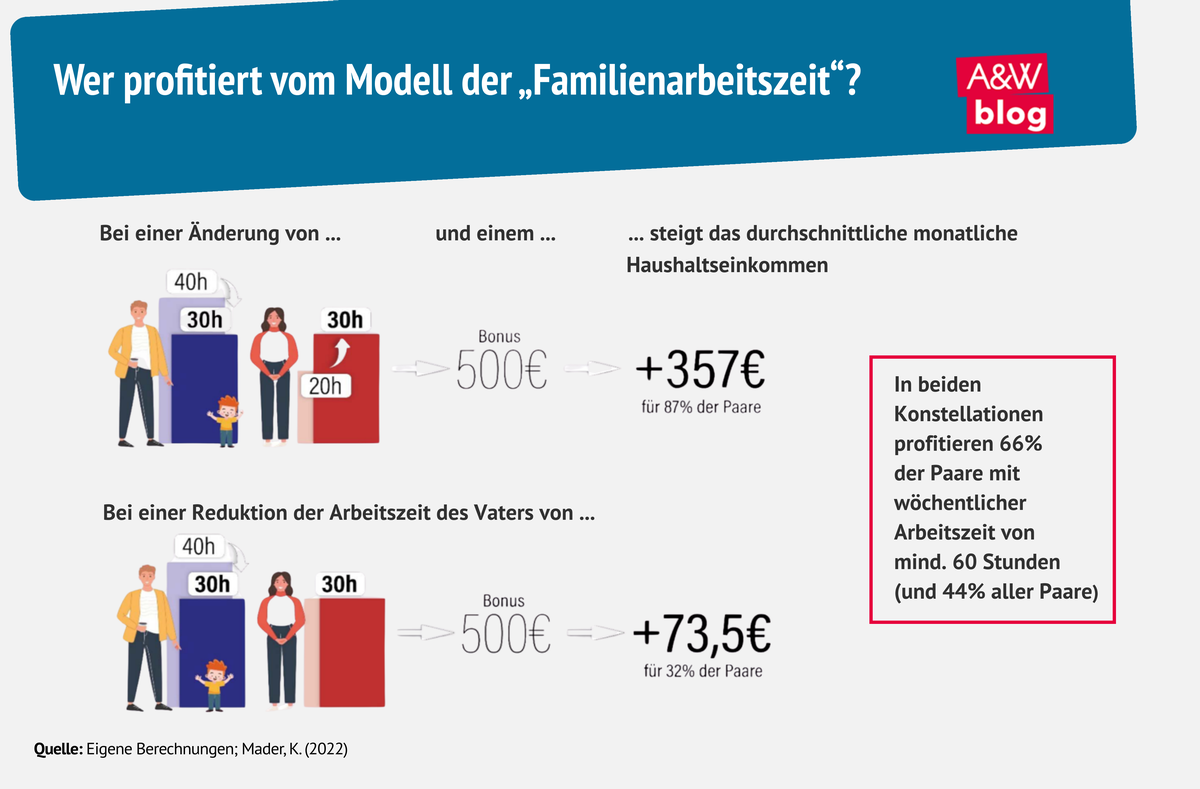

Wer profitiert vom Modell der „Familienarbeitszeit“?

Modellschätzungen – angelehnt an frühere Berechnungen – zeigen, dass ein beträchtlicher Teil der erwerbstätigen Paare mit Kindern unter 4 Jahren von der Arbeitszeitveränderung und dem Bonus finanziell profitieren würden. Reduziert der Vater seine Arbeitszeit von 40 auf 30 Wochenstunden und erhöht die Mutter ihre Arbeitszeit von 20 auf 30 Wochenstunden (Modellkonstellation 1) erhält das Elternpaar einen Bonus von insgesamt 700 Euro/Monat bei gleichbleibender Zeit in der bezahlten Arbeit. Die fairere Aufteilung der unbezahlten Arbeit würde (inkl. des Bonus) rund 92 Prozent dieser Paare auch finanziell besserstellen, im Durchschnitt um 455 Euro monatlich. Bei erwerbstätigen Paaren, von denen der Vater die Arbeitszeit von 40 auf 30 Wochenstunden reduziert, während die Mutter ihr Arbeitszeitausmaß von 30 Wochenstunden unverändert belässt (Modellkonstellation 2), würden 61 Prozent dieser Paare profitieren – im Durchschnitt um 193 Euro monatlich. Berücksichtigt man alle Paare in den genannten beiden Konstellationen profitieren also rund zwei Drittel der Eltern, die gemeinsam eine wöchentliche Arbeitszeit von mindestens 60 Stunden aufweisen. Gemessen an allen erwerbstätigen Elternpaaren mit Kindern unter 4 Jahren (also beispielsweise Elternpaare, in denen die Mutter nur 15 Wochenstunden arbeitet und der Vater 40 Wochenstunden) sind es 44 Prozent.

Fazit

Die Familienarbeitszeit bietet einen effektiven Anreiz für Eltern, sich Erwerbs- und Sorgearbeit gleicher aufzuteilen. Das sichert Familien finanziell besser ab, da zwei vollwertige Einkommen erwirtschaftet werden. Die Familienarbeitszeit fördert den Wiedereinstieg von Müttern und somit die Erwerbsbeteiligung von Frauen. Davon profitieren auch Unternehmen. Väter wiederum werden von der Pflicht, hauptverantwortlich für das Einkommen zu sein, entlastet und können ihre Rolle als Vater besser wahrnehmen. Von mehr Zeit zum Aufbau tragfähiger und tiefer Beziehungen von Beginn an profitieren sowohl Väter als auch Kinder, und das langfristig.

Damit Anreize wie die Familienarbeitszeit wirkungsvoll sind und Eltern sich Erwerbs- und Sorgearbeit in gleicherem Maße teilen, ist ein – qualitätsvoller – Ausbau der Kinderbildung und -betreuung zentral. Nach wie vor besteht in Österreich ein Mangel an Kinderbetreuungsplätzen bei den unter Dreijährigen sowie bei den Öffnungszeiten der Kindergärten. Darüber hinaus müssen bestehende Regelungen zu Elternkarenz und Kinderbetreuungsgeld so ausgestaltet werden, dass eine partnerschaftliche Teilung der Sorgearbeit unterstützt und die – in den letzten Jahren zurückgehende bzw. stagnierende – Väterquote bei Karenz und Kinderbetreuungsgeld (wieder) erhöht wird.