Dass große Banken ganze Staaten und Volkswirtschaften in die Bredouille bringen können, gilt mittlerweile als Binsenweisheit. Doch was hat diese Diskussion bisher bewirkt? Wie groß ist dieses „big problem“ im Euroraum, im Vereinigten Königreich und in den USA? Gibt es – abgesehen von Not-Restrukturierungen von in Schieflagen geratenen Banken – Ansätze zur Lösung des Problems, und wohin geht die Richtung? Es zeigt sich, dass von der Größe der Banken gerade in Europa nach wie vor eine Gefahr ausgeht, die es stärker einzudämmen gilt.

Ansätze für die Bankenstrukturreform

Bisher kursieren im Wesentlichen drei Lösungsansätze für das Problem der Behandlung großer, systemisch wichtiger Banken im Krisenfall: Der umfassendste Ansatz dazu kommt aus dem Vereinigten Königreich: Auf Vorschläge der Vickers-Kommission beruhend wurde mit dem Banking Reform Act ein „ring-fence“ („Schutzzaun“) rund um die Einlagen von KonsumentInnen und kleineren Betrieben geschaffen. Damit soll das Einlagen- und Kreditgeschäft vom Investmentbanking getrennt und die öffentlichen Haushalte vor teuren Bankenrettungen geschützt werden, wenn Banken in Schieflage geraten.

Einen anderen Ansatz wählen die USA und die EU-Kommission: Hier sollen vordefinierte Risiken (Eigenhandel und Alternative Investment Fonds) aus dem Investmentbanking isoliert werden. Während die USA und die EU-Kommission glauben, die riskanten Bereiche zu kennen, und diese abtrennen wollen, genügt es für die Lösung im Vereinigten Königreich, wenn man umgekehrt weiß, welchen Bereich man schützen will. Zudem wird der Anwendungsbereich im Kommissionsvorschlag nicht nur hinsichtlich der Frage „was“ zu trennen ist, zu eng definiert, sondern auch hinsichtlich der Frage „wer“ zu trennen hat. Durch die vom Vorschlag gesetzten Grenzen würden nicht viel mehr als zwei Dutzend Kreditinstitute etwas an ihrer Konzernstruktur zu ändern haben. Das sollte aus der Sicht der Kommission dann für eine „Strukturreform des Bankensektors“ reichen.

Ein dämpfender Effekt des „too big to fail“-Problems ist zwar auch von der europäischen Bankensanierungs- und -abwicklungsrichtlinie, mit der die Lasten der Abwicklungskosten besser verteilt werden sollen, zu erwarten: primär sollen die EigentümerInnen und GläubigerInnen von Kreditinstituten im Rahmen eines sogenannten „bail-in“ die Lasten tragen, und die Aufsicht hat mehr Möglichkeiten, früher zu intervenieren. Diese erweiterten Rechten – und Pflichten – der Aufsicht werden nun erstmals im Fall der HETA in Österreich zur Anwendung gebracht.

Des Weiteren schafft die Umsetzung von Basel III (2013 durch die direkt wirksame EU-Verordnung CRR sowie der Richtlinie CRD IV umgesetzt) die Möglichkeit für die nationale Aufsicht, auch systemische Risiken zu berücksichtigen und entsprechende Maßnahmen zu setzen. Eine Ermächtigung, von der bisher fast alle europäischen Länder (unter den Ausnahmen: Österreich) Gebrauch gemacht haben.

Doch die Bankenstrukturreform lässt in Europa weiter auf sich warten, und es ist fraglich, ob die bisherigen Vorschläge weitreichend genug sind, das Problem zu fassen oder zu lösen. Und es ist keineswegs sicher, dass der Vorschlag nicht noch im parlamentarischen Prozess verwässert wird.

Wie groß sind die „big banks“?

Üblicherweise wird die Größe einer Bank zum BIP des „Heimatlandes“ in Beziehung gesetzt. Mit dem Inkrafttreten der Bankenunion (vor allem in Form einer Direktaufsicht über die wichtigsten Institute durch die EZB), gibt es nunmehr zwei Ansätze für diesen „Heimatstaat“ eines Kreditinstituts: entweder der Staat, in dem das Kreditinstitut seinen Sitz hat, oder den Euroraum. Die Bankenunion und das Bankensanierungs- und Abwicklungsregime sowie der Bankenrettungsfonds bieten einen gewissen Puffer – auch wenn sowohl der Rettungsfond als auch das Abwicklungsregime für die Abwicklung einer Bank, die „too big to fail“ ist, aller Voraussicht nicht ausreichen wird. Vermutlich deshalb sieht das Bankensanierungs- und -abwicklungsregime für den Fall einer systemischen Krise Ausnahmen von der „bail-in“-Regel vor. Wenn es wirklich eng wird, ist also nicht auszuschließen, dass weiter die öffentlichen Haushalte als „Retter in der Not“ übrig bleiben, und die Last des daraus folgenden Konsolidierungsbedarfs von der Allgemeinheit getragen wird. Das nationale BIP bleibt daher als Messgröße relevant.

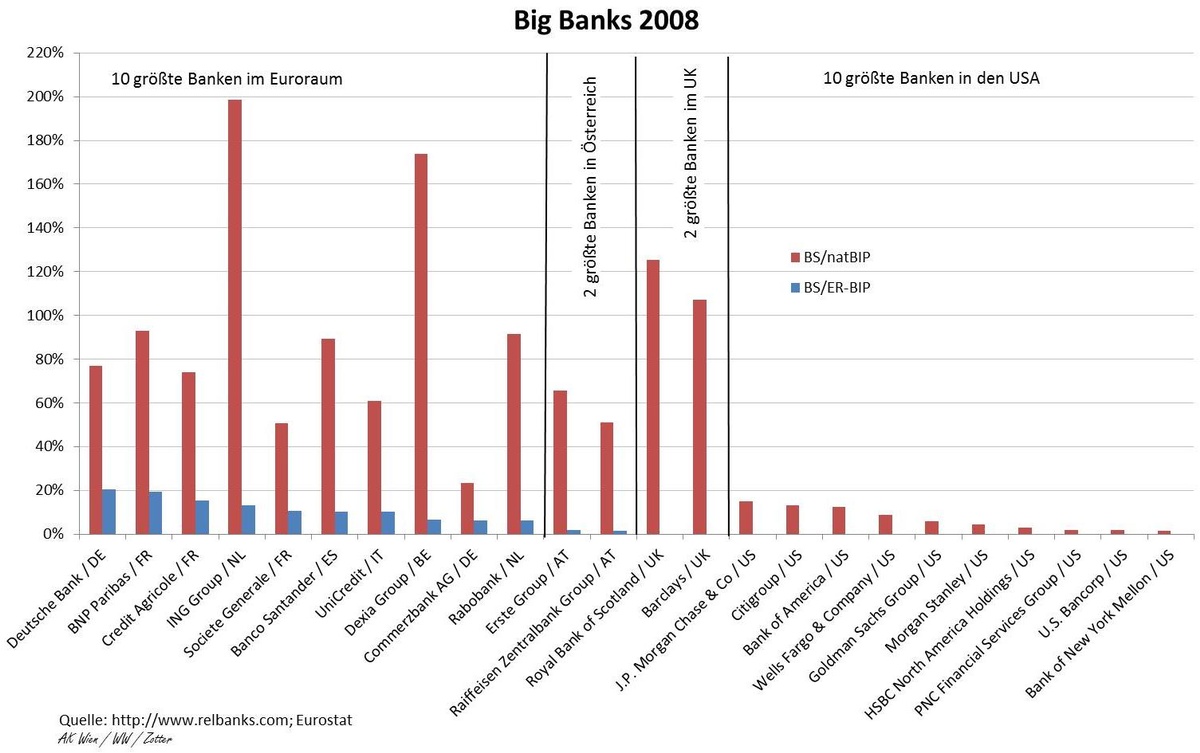

Im Jahr 2008 – also zum Ausbruch der Krise – brachten es die zehn größten Banken im Euroraum auf rund 118 % des BIP des Euroraums, während die zehn größten Banken in den USA im Vergleich dazu „nur“ auf 68 % des BIP kamen. Bezogen auf das nationale BIP erreichten die größten 2 Banken eines Landes in den Niederlanden 290%, in Belgien 269% und in Irland 206% des BIP. In Österreich erreichten die beiden größten Institute zusammen rund 117% des BIP. Außerhalb des Euroraums stechen vor allem die Schweiz mit 497% und das Vereinigte Königreich mit 232% des BIPs hervor. In den USA erreichten die zwei größten Banken rund 28% des nationalen BIP.

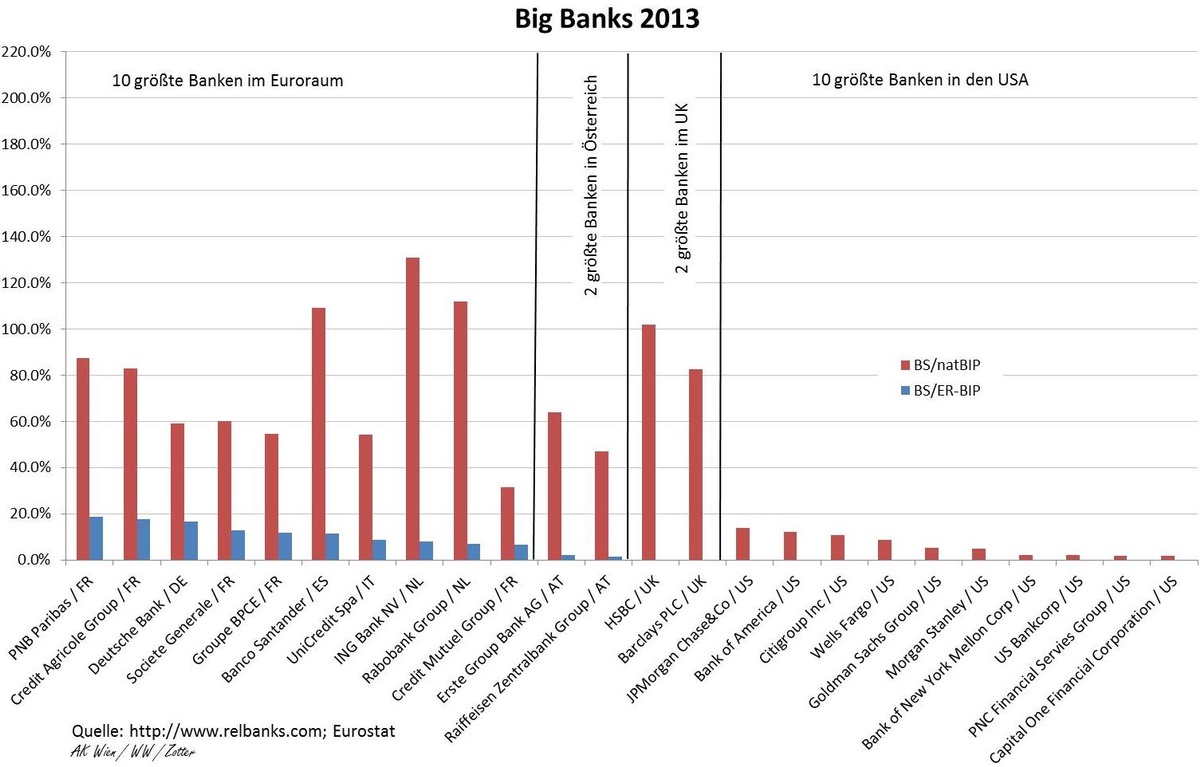

Trotz einiger spektakulärer Restrukturierungen einzelner Institute hat Europa weiter das Problem sehr oder zu großer Banken. Wo die Restrukturierung nicht durch ein Scheitern des Instituts erzwungen wurde, ist im Wesentlichen nichts geschehen – im Gegenteil: Die Zahlen deuten eher in die Richtung, dass die verbliebenen größten noch größter geworden sind (vor allem in Frankreich). Die durch Scheitern erzwungenen Restrukturierungen oder Zerschlagungen haben aber vor allem zu massiven Belastungen für die öffentlichen Haushalte geführt, weil die Restrukturierungs- und Rettungsmaßnahmen ohne öffentliche Mittel nicht darstellbar waren. In einigen Staaten hat der darauf folgende Konsolidierungsbedarf zu gravierenden Einschnitten in Gesundheits-, Sozial- und Bildungssystemen und im öffentlichen Sektor geführt. Dieser Bedrohung ist Europa nach wie vor ausgesetzt. Es ist daher dringend an der Zeit, eine Strukturreform des europäischen Bankensektors in Angriff zu nehmen. Die bisherigen Ansätze greifen offenbar zu kurz. Weiterhin besteht die Gefahr, dass Banken es in ihre Strategie einbeziehen, „too big to fail“ zu werden, und damit die Staaten weiterhin erpressbar zu machen. Bankenunion und das Bankensanierungs- und -abwicklungsregime sind wichtige Schritte, doch sollte eine weitere Bankenstrukturreform nicht erst wieder aus der Not heraus umgesetzt werden. Die bisherigen Strukturreformvorschläge greifen zu kurz: Zum einen würden durch die Grenzen, die der Kommissionsvorschlag setzt, nur etwas mehr zwei Dutzend Institute in Europa zu einer Änderung ihrer Konzernstruktur veranlasst; zum anderen konzentriert sich der Vorschlag im Wesentlichen auf die Risiken des Eigenhandels sowie die Beteiligung an und die Finanzierung von gehebelten „Alternative Investment Fonds“. Die Schockwellen, die eine vergleichsweise kleine ehemalige Bank (Hypo Group Alpe Adria) und ihre Abwicklungseinheit HETA nicht nur national, sondern auch über die Landesgrenzen hinaus auslöst (so erfolgte für die Düsseldorfer Hypobank ein „bail-out“ durch den Einlagensicherungsfonds), zeigt deutlich: Die Verflechtungen über Zwischenbankenforderungen sorgen erstens für Ansteckungsgefahren im Sektor, und zweitens dafür, dass Bilanzsummen und Vermögenspreise durch Zwischenbankforderungen künstlich aufgeblasen werden, denn im Gegensatz zu Krediten, die an die Realwirtschaft für Investitionen gehen, werden mit Zwischenbankforderungen keine neuen Werte geschaffen.

„Big Problem“ – in Europa ungelöst

Vernünftige Ansätze zur Bankenstrukturreform müssten daher u.a. folgende Punkte umfassen: