Die Corona-Krise zeigt: Die, die am meisten gebraucht werden, werden am wenigsten wertgeschätzt. Das betrifft Systemerhalter*innen generell, aber geflüchtete und migrantische Systemerhalter*innen im Speziellen. Insbesondere die Branche der Paketzustellung zeichnet sich durch Rechtlosigkeit und fehlende Wertschätzung aus. Eine von der AK Wien geförderte Studie der Wirtschaftsuniversität Wien (WU) beleuchtet die prekären Arbeitsverhältnisse von Zusteller:innen, die für Subunternehmen tätig sind, die von Amazon beauftragt wurden.

Systemrelevant, aber unsichtbar

Die Pandemie hat sichtbar gemacht und in der Entwicklung beschleunigt, was schon lange davor galt: Menschen mit Flucht- und Migrationsbiografie leisten oft jene Art der unsichtbaren, system-aufrechterhaltenden Arbeit, die den sozialen Aufstieg, die Freizeit und das wirtschaftliche Vorankommen der nicht-migrantischen Bevölkerung überhaupt erst ermöglicht. In der soziologischen Forschung spricht man von einer migrantisch geprägten service class, die durch prekäre Arbeitsbedingungen, instabile Anstellungsverhältnisse mit hoher Fluktuation, geringer Bezahlung und hoher physischer (und psychischer) Belastung gekennzeichnet ist. Gleichzeitig erhalten diese Arbeitnehmer*innen wenig soziale Absicherung und arbeiten unter harten bis hin zu ausbeuterischen Bedingungen. Zudem sind viele von ihnen in Teilzeit, als freie Dienstnehmer*innen und/oder in haushaltsnahen Tätigkeiten beschäftigt, wodurch sie Gefahr laufen, zu den working poor zu zählen, also jenen Menschen, die trotz (voller) Erwerbstätigkeit nicht ausreichend Geld zum Leben haben.

Klassische Beispiele für solche Servicekräfte sind Reinigungskräfte und Paketzusteller:innen. Die Arbeitsbedingungen, denen Letztere ausgesetzt sind, wurden in einer Studie der AK Wien und der WU untersucht. In qualitativen Interviews während des dritten Lockdowns im Jänner und Februar 2021 wurden Paketzusteller (es handelte sich ausschließlich um Männer), die bei Sub(sub)unternehmen für den Großkonzern Amazon tätig waren, zu ihrem Arbeitsalltag befragt. Die Ergebnisse zeigen, dass die Zusteller ganz besonders stark von belastenden bis hin zu unmenschlichen Arbeitsbedingungen, prekären Beschäftigungsverhältnissen und teilweise sogar von Lohn- und Überstundendiebstahl betroffen waren.

Was die Gratislieferung wirklich kostet

Konkret konnten sieben miteinander eng verwobene Problemfelder identifiziert werden, die die Arbeitsbedingungen von (zumeist migrantischen und geflüchteten) Paketzustellern kennzeichnen.

- ein System an Subunternehmen, das die Nutzung rechtlicher Schlupflöcher erleichtert und problematische Arbeitspraktiken verschleiert

- das Vorenthalten von Löhnen und Überstundenzahlungen sowie fehlende Transparenz bei der Dokumentation und dem Nachweis der geleisteten Stunden

- Gesundheits- und Sicherheitsrisiken am Arbeitsplatz, bedingt durch regelmäßig auftretende, physische und insbesondere psychische Stressoren, wie etwa Angst vor Kündigung bei Krankenstand

- routinemäßig anfallende Überstunden, ohne die das System nicht aufrechtzuerhalten wäre

- eine chronisch stressige und belastende Arbeitsumgebung mit wenig oder keinen Erholungszeiten, was durch die COVID-19-Pandemie noch verschärft wurde

- Isolation der Zusteller*innen und fehlende Kollektivierung

- Ausbeutung einer schwierigen ökonomischen Situation, des prekären Aufenthalts und sozialen Status der Zusteller, die kaum Beschäftigungsalternativen haben

Schutz für die einen, Last für die anderen

All das hat dramatische Folgen für die Zusteller, von denen kaum jemand den Job länger als einige Monate macht bzw. machen kann, vor allem nicht mit der Dauerbelastung, die durch Corona und die sprunghafte Zunahme des Onlinehandels entstanden ist. Lockdown, sagte einer der Befragten der Studie, sei nämlich so, als ob „jeden Tag Weihnachten wäre“, und das war alles andere als positiv gemeint. Denn die chronische Arbeitsbelastung schlug sich für viele in gesundheitlichen Problemen nieder. Beklagt wurden Rückenschmerzen, Verletzungen und psychische Belastungen, die durch Marginalisierungs- und Abwertungserfahrung noch verstärkt wurden. „Für mich wäre das Selbstmord, diesen Job auf längere Zeit auszuüben“, erklärte einer der Befragten ganz offen.

Die mittel- oder unmittelbare Migrations- und Fluchterfahrung der Paketzusteller erwies sich dabei als ein zentraler Faktor. Ein unsicherer (oder zumindest als unsicher empfundener) Aufenthaltsstatus, fehlende soziale Netze im Zielland, langwierige Anerkennung von im Ausland erworbenen Abschlüssen und Diskriminierungserfahrungen am heimischen Arbeitsmarkt sorgen für zusätzlichen Druck, den prekären Zustelljob aus Mangel an Alternativen anzunehmen. Zudem können die Migration selbst, die Orientierung in einem neuen Land und der Verlust des sozialen Status zusätzliche Belastung bedeuten und die Gesundheit migrantischer Arbeitnehmer*innen weiter beeinträchtigen. Dies wiederum verringert ihre Resilienz, also ihre Widerstandsfähigkeit, mit Stress am Arbeitsplatz umzugehen und/oder sich für ihre Arbeits- und Menschenrechte einzusetzen.

Das Recht, Rechte zu haben

Strukturell betrachtet sind diese ausbeuterischen Arbeitsverhältnisse also auch durch die gesellschaftliche und politische Stellung von Migrant*innen und Geflüchteten als service class bedingt. So erklärte ein Zusteller, der aus Syrien geflüchtet war: „Es gibt keinen einzigen österreichischen Fahrer. Das deutet darauf hin, dass Österreicher diese Arbeit nicht machen, aus zwei Gründen: Erstens ist die Natur dieser Arbeit sehr hart. Und der zweite Grund sind die Rechte.“ Letzteres mag befremdlich klingen, denn natürlich sind inländische und ausländische Arbeitnehmer*innen vor dem Arbeitsrecht gleichgestellt, genauso wie Menschenrechte universell gültig sind. Das Zitat des Zustellers bringt aber das auf den Punkt, was für andere Bereiche der Migration und Integration gilt: Formal gesehen Rechte zu haben, ist das eine. Rechte auch tatsächlich geltend machen (und im Zweifelsfall einklagen) zu können, etwas gänzlich anderes. Hannah Arendts Diktum vom „Recht, Rechte zu haben“ hat auch in der Arbeitswelt der Spätmoderne nicht an Aktualität verloren.

Denn im Rahmen der Studie zeigte sich auch, dass der Flucht- und Migrationshintergrund der Zusteller nicht nur für die Arbeit(ssuche), sondern auch für gewerkschaftliche Organisation eine Hürde darstellt. Fehlende Deutschkenntnisse, mangelndes Orientierungswissen über lokale Gepflogenheiten und nationale Rechtslage und/oder unzureichende soziale Netze in einem fremden Land wurden von mehreren Befragten als potenzielle Hindernisse für ihre aktive Gewerkschaftsarbeit genannt. Sie fühlten sich entweder von den fremden (arbeits)rechtlichen Bestimmungen überfordert oder hatten eben das Gefühl, kein Anrecht darauf zu haben, sich in einem Land zu organisieren, das nicht „das ihre“ sei. Finanzieller Druck wurde als eine weitere Barriere genannt, da mehrere Befragte aufgrund fehlender Alternativen von der Lieferarbeit abhängig zu sein schienen. Nicht zuletzt erschwert die starke und teils bewusst produzierte Isolation die kollektive Organisation und den gemeinsamen Kampf um Rechte.

Damit nicht mehr jeden Tag Weihnachten sein muss

All dem kann nur entgegengewirkt werden, wenn die Migrations- und Fluchterfahrung von Zustellern als Ressource wahrgenommen wird und Menschen unabhängig von ihrer Herkunft und ihrem Aufenthaltsstatus gleich behandelt werden. In einem Einwanderungsland wie Österreich müssen Fragen des Aufenthalts und der damit verbundenen Rechte integraler und selbstverständlicher Bestandteil der Rechtsberatung, Unterstützung und Interessenvertretung von Arbeitnehmer*innen mit Migrationshintergrund sein. Mehrsprachige Angebote wirken potenziellen Sprachbarrieren und der Angst der Arbeitnehmer*innen, missverstanden oder stigmatisiert zu werden, entgegen. Sie sind ein deutliches Zeichen für Inklusion und Akzeptanz der Vielfalt, die migrantische Beschäftigte in Unternehmen, in gewerkschaftliche Strukturen und in die Gesellschaft einbringen. Durch die Arbeit lokaler NGOs wie More Than One Perspective (MTOP) oder Migrant.at können (über)qualifizierte Migrant*innen und Flüchtlinge bei der Anerkennung ihrer Abschlüsse und der passgenauen Integration in den österreichischen Arbeitsmarkt unterstützt werden.

Obwohl viele der befragten Zusteller Interesse an Selbstorganisation äußerten, stellen zeitliche Verfügbarkeit, Sorge vor dienstrechtlichen Folgen und Unwissenheit ernstzunehmende Barrieren dar. Wichtig wäre deshalb, die gewerkschaftliche Organisation vom Arbeitsplatz (bzw. vom Parkplatz) in die Nachbarschaft, die Communitys und das persönliche Umfeld der Zusteller zu verlegen, etwa durch Pop-up-Veranstaltungen. Das Immigrant Workers’ Center in Montreal, das die Selbstorganisation von Arbeitnehmer*innen mit Migrationshintergrund unterstützt, ist ein internationales Beispiel für community-basierte Angebote, die direkt dort hingetragen werden, wo Menschen leben.

Gerade weil es vielen Zustellern aufgrund ihrer Herkunft schwerer fällt, ihre Interessen zu vertreten bzw. vertreten zu lassen, gilt es aber in erster Linie, bestehende Rechte durchzusetzen und arbeitsrechtliche Schlupflöcher zu schließen. Letzteres betrifft vor allem die Subunternehmensstruktur, welche Lohndiebstahl, unbezahlte Überstunden, nicht eingehaltene Ruhezeiten und fehlendes Tagesgeld ermöglicht, wie Fälle der Arbeitsrechtsberatung der AK Wien zeigen.

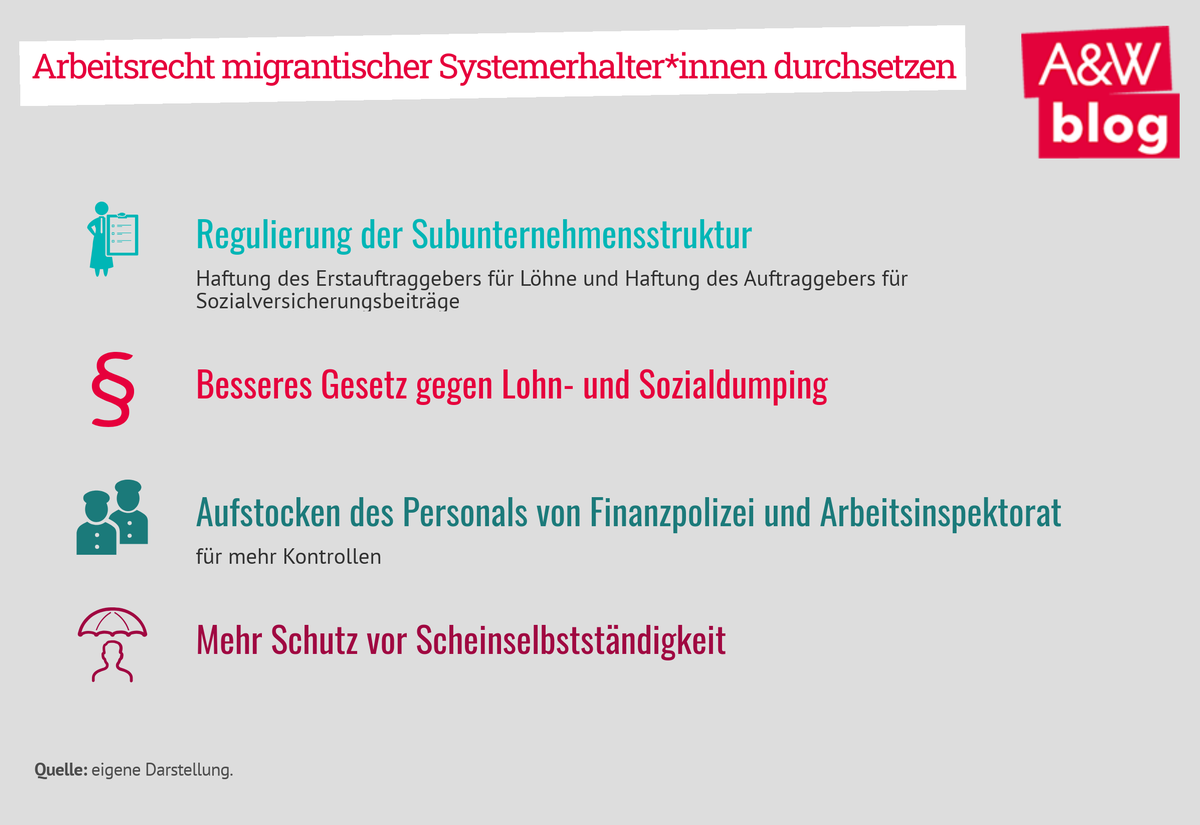

Arbeitsrechtliche Forderungen

Um den Arbeitsalltag von migrantischen Arbeitnehmer*innen weniger prekär zu gestalten, fordert die AK:

- Bessere Regulierung der Subunternehmensstruktur:

- Haftung des Erstauftraggebers für die Löhne: Eine Haftung des Erstauftraggebers für die Löhne würde Subvergaben weniger attraktiv machen und die Verantwortung für die Bezahlung korrekter Löhne (wieder) dort ansiedeln, wo die Hauptprofiteure dieses System sind.

- Haftung des Auftraggebers für die Sozialversicherungsbeiträge: Eine solche Haftung – bereits seit vielen Jahren üblich im Baubereich – muss auf den Bereich der Paketzusteller*innen ausgedehnt werden.

- Nachbesserungen beim Gesetz gegen Lohn- und Sozialdumping:

- Änderungen beim Höchstrahmen der Strafe bei Unterentlohnung: Bereits ein 30-prozentiger Lohnraub – und nicht erst ein 40-prozentiger Lohnraub wie momentan – sollte die Anwendung des Höchstrahmens rechtfertigen.

- Strafmilderung nur bei Nachzahlung des Entgelts: Im Gegensatz zum Ist-Zustand sollte der Arbeitgeber erst in den Genuss eines mildernden Strafrahmens kommen, wenn er über die Aufklärung des Lohndumpings zusätzlich auch den vorenthaltenen Lohn nachzahlt.

- Mehr Kontrollen: Mehr Kontrollen – die auch von einer massiven personellen Aufstockung der zuständigen Behörden wie Finanzpolizei und Arbeitsinspektorat abhängen – sind notwendig, um Lohn- und Sozialdumping zu verhindern und Arbeitnehmer*innenschutz sicherzustellen.

- Mehr Schutz vor Scheinselbstständigkeit: Um die Rechtsdurchsetzung von Scheinselbstständigen bei Gericht zu erleichtern, sollen wirtschaftliche Abhängigkeit und Schutzbedürftigkeit der betroffenen Personen stärker berücksichtigt werden.