Während der Eurokrise kam es in den peripheren Staaten der Währungszone zu schmerzhaften Einschnitten bei den Löhnen und Arbeitsbedingungen. In den letzten Jahren führten manche Kernstaaten der Eurozone allerdings ebenso liberalisierende Arbeitsmarktreformen durch – gegen den Widerstand der Gewerkschaften. Die institutionelle Architektur der Eurozone spielte dabei eine erhebliche Rolle. Sie setzt die Gewerkschaften nicht nur in der „Peripherie“, sondern auch im „Kern“ unter Druck.

Der Druck zur „internen Abwertung“

Vor zehn Jahren übersetzte sich in den peripheren Staaten des Euroraums die internationale Finanzkrise in eine Staatsschuldenkrise. Länder wie Griechenland, Irland und Portugal verpflichteten sich daraufhin zu Sparpaketen und einer Liberalisierung ihrer Arbeitsmärkte im Gegenzug für die Gewährung von Finanzhilfen. Diese Form der Krisenpolitik wird „interne Abwertung“ genannt: Preise sollen durch Ausgaben- und Lohnkürzungen relativ zum Preisniveau anderer Länder sinken, um die preisliche Wettbewerbsfähigkeit und folglich die Handelsbilanz der Krisenländer zu verbessern. Angesichts der geldpolitischen Hoheit der EZB sollte also die Bearbeitung der Krise über die Abwertung der Löhne („intern“) und nicht über die Abwertung des nominalen Wechselkurses der Währung stattfinden („extern“).

ArbeitnehmerInnen in der Peripherie der Eurozone mussten deshalb schmerzhafte Einschnitte hinnehmen. Um eine Senkung der Löhne und Preise zu stimulieren, haben sowohl rechte als auch linke Regierungsmehrheiten gegen den Widerstand der Gewerkschaften die Lohnverhandlungssysteme dezentralisiert, die Kündigungsschutzregelungen gelockert und die Arbeitslosenversicherungen beschnitten. Allerdings wurden nicht nur die Gewerkschaften der peripheren Staaten in der neuen institutionellen Architektur der Eurozone geschwächt. Schließlich betreffen die im Zuge der Eurokrise vereinbarten Fiskalregeln und Lohnüberwachungssysteme – auch genannt: „New Economic Governance“ – den gesamten Euroraum (z. B.: Europäisches Semester 2010, „Six-Pack“ 2011, Fiskalpakt 2012).

Auch die Beschäftigten im Euro-Kern sind betroffen

Die restriktive Fiskal- und Lohnpolitik der Eurozone manövriert die Gewerkschaften insgesamt in eine verschärfte Wettbewerbssituation – und zwar nicht nur in den peripheren Staaten des Südens. Der daraus resultierende Druck zu einer Politik der „internen Abwertung“ (= Preis- und Lohnkürzungen) führt oft dazu, dass Regierungen versuchen, das Wirtschaftswachstum primär über eine Liberalisierung der Arbeitsmärkte anzukurbeln. Die Gewerkschaften sind die „Verliererinnen“ dieser Politik. Lohnkürzungen lassen sich nämlich nicht im Parlament beschließen, sondern verlangen nach einer Entmachtung der Gewerkschaften am Arbeitsmarkt.

Um diesen Druck auf die Gewerkschaften zu messen, vergleicht unsere Studie anhand von Daten der „Liberalization Database 1973–2013“ das Ausmaß an Arbeitsmarktliberalisierung in Mitgliedern sowie Nicht-Mitgliedern der Eurozone. Ein stärkerer Trend zu Liberalisierung innerhalb der Eurozone würde darauf hindeuten, dass die Regierungen auf die Fiskalregeln und Lohnüberwachungsmechanismen der gemeinsamen Währungsunion mit einer Politik der internen Abwertung reagieren. Tatsächlich zeigen die Daten, dass die Lohnverhandlungssysteme und Kündigungsschutzregelungen innerhalb der Eurozone vor allem von 2009 bis 2013 deutlich stärker als in entwickelten Industriestaaten außerhalb der Eurozone liberalisiert wurden. Dies ist insofern nicht überraschend, als dass Eingriffe in das Lohnverhandlungssystem dem Staat eine effektive Möglichkeit zur Durchsetzung von Lohnzurückhaltung bieten.

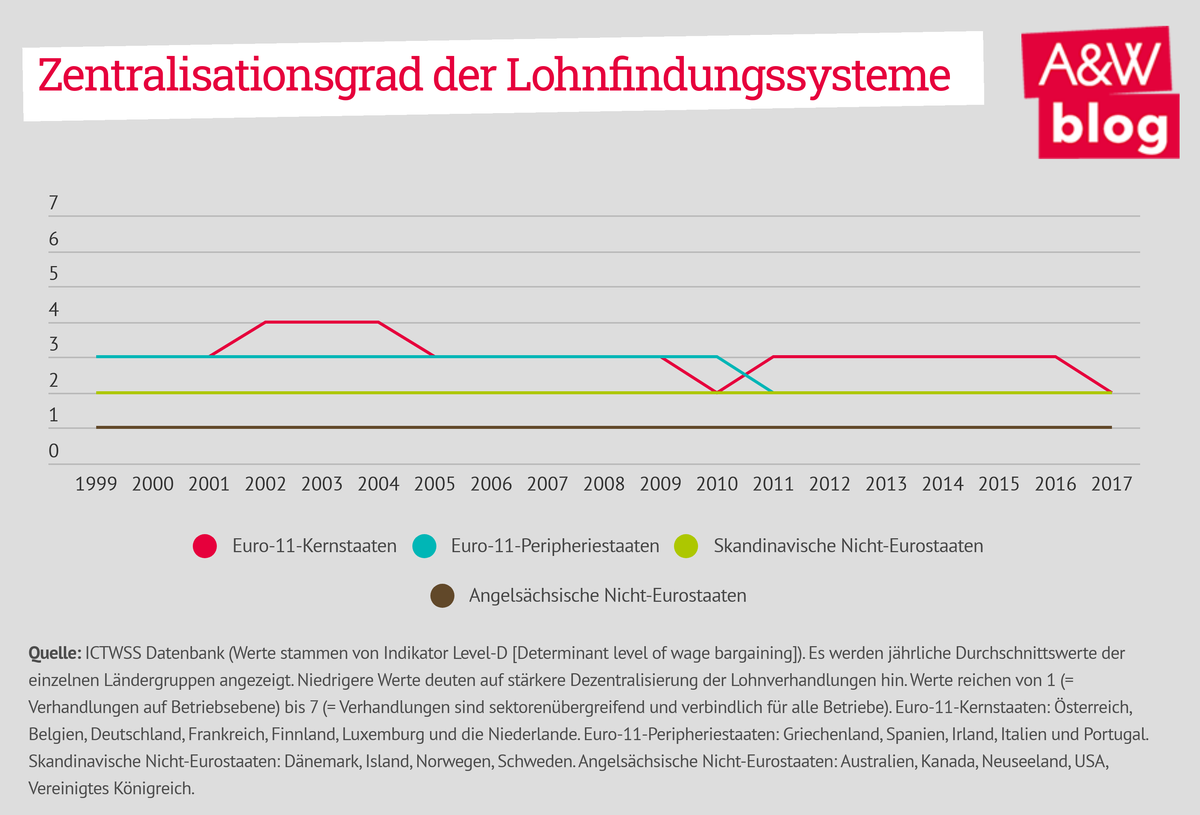

Da die Werte für die Messung von Liberalisierung nur bis ins Jahr 2013 reichen, verwendet unsere Studie zusätzliche Indikatoren der ICTWSS Datenbank zur Entwicklung der Lohnverhandlungssysteme bis ins Jahr 2017. Die Erfassung der 2010er-Jahre ist notwendig, um herauszufinden, inwieweit der Liberalisierungsdruck der Eurokrise nur auf die peripheren Staaten beschränkt ist oder – mit Einführung der „New Economic Governance“ – auch die Kernstaaten Deutschland, Österreich, die Niederlande, Finnland und Frankreich betrifft. Vergleicht man den Zentralisationsgrad der Lohnverhandlungssysteme – ein klassischer Indikator für Arbeitsmarktliberalisierung – in den Euroländern des Kerns und der Peripherie mit jenen in skandinavisch-sozialdemokratisch und angelsächsisch-liberal geprägten Ländergruppen außerhalb der Eurozone, zeigt sich folgendes Bild:

Die Werte deuten in der Euro-Peripherie wie erwartet am stärksten auf eine Liberalisierungsbewegung hin (= Dezentralisierung in Lohnfindung), allerdings finden wir eine ähnliche – wenn auch abgeschwächte – Reformentwicklung im Euro-Kern. Außerhalb der Eurozone finden wir sowohl in der skandinavisch-sozialdemokratischen als auch der angelsächsisch-liberalen Ländergruppe ein Bild von Stabilität. Seit 1999 sinkt die Lohnquote in der Euro-Peripherie und stagniert sie im Euro-Kern, während wir in sozialdemokratischen und vor allem liberalen Nicht-Euro-Staaten ein Wachstum beobachten können.

Der Fall Finnland: Liberalisierung trotz starker Gewerkschaften

Selbst im Euro-Kernstaat Finnland führten die Regierungen liberalisierende Reformen gegen den Widerstand der Gewerkschaften durch, um die preisliche Wettbewerbsfähigkeit des Landes zu erhöhen. Anders als in der schweren Krise der frühen 1990er-Jahre war der fiskalpolitische Spielraum beschränkt und geldpolitische Abwertung des Wechselkurses unmöglich. Deswegen wurde in den 2010er-Jahren vor allem die Höhe der Lohnstückkosten als Ursache für die wirtschaftliche Stagnation des Landes ausgemacht. Ab 2012 unterstützte die Europäische Kommission – u. a. im Rahmen von „makroökonomischen Ungleichgewichtsverfahren“ (MIP) – die Forderungen des finnischen Arbeitgeberverbandes (EK) nach Reformen in der Lohnfestsetzung, den Arbeitszeiten und dem Arbeitslosenschutz.

Daraufhin drängte die Sechs-Parteien-Koalition der Regierung Katainen (2011–2014) die Sozialpartner zu verschärfter Lohnzurückhaltung relativ zu den direkten Exportkonkurrenten Deutschland und Schweden. Daraus resultierte der „Pakt für Beschäftigung und Wachstum“ im Jahr 2013. Trotz der damit verbundenen Lohnzurückhaltung erholten sich in Finnland weder das Wachstum noch die preisliche Wettbewerbsfähigkeit. Im Jahr 2014 wiederholte deswegen die Europäische Kommission ihre bisherigen Reformforderungen zur Senkung der Lohnstückkosten, während die Ratingagentur Standard & Poor’s Finnlands AAA-Rating wegen sinkender preislicher Wettbewerbsfähigkeit herabstufte.

In dieser Situation verschärfte die Mitte-rechts-Koalition der Regierung Sipilä (2015–2019) die Liberalisierungsbemühungen der Vorgängerregierung. Dabei folgte sie im Wesentlichen der Problemdefinition der Europäischen Kommission, wie der Wirtschaftsminister Olli Rehn beim Jahrestreffen des Think-Tanks Bruegel offen feststellte: „Der Fall Finnland ist ein Paradebeispiel für ein nordeuropäisches Eurozonen-Mitglied, das eine interne Abwertung in der Ära eines gemeinsamen Währungsraumes vollzieht – und dabei Wirtschaftsreformen im Geiste der Empfehlungen der Europäischen Kommission von 2010–2014 anstrebt“ (eigene Übersetzung). Die Gewerkschaften reagierten auf die Drohungen der Regierung im September 2015 mit Massenprotesten und dem ersten Generalstreik seit 20 Jahren.

Letztlich stimmten sie aber dennoch dem „Pakt für Wettbewerbsfähigkeit“ im Frühjahr 2016 zu, welcher folgende Einschnitte umfasste: eine Nulllohnrunde für das Jahr 2017, Lohnkürzungen für den öffentlichen Dienst, die Übertragung von Sozialversicherungsabgaben von den Unternehmen auf die Beschäftigten, die Ausweitung der jährlichen Arbeitszeit um 24 Stunden (ohne Kompensationsleistung) sowie ein Ende von landesweit zentralisierten Lohnverhandlungen und mehr Spielräume für Betriebsvereinbarungen. Im Jahr 2018 verschärfte die Regierung ohne Zustimmung der Gewerkschaften die Zumutbarkeitsbestimmungen für Erwerbslose. Es bleibt abzuwarten, inwieweit die Arbeitsmarktpolitik der Mitte-links-Koalition des Kabinetts Marin (seit 2019) von ihren beiden Vorgängerregierungen abweichen wird.

Schlussfolgerungen

Der Fall Finnland verdeutlicht somit, dass trotz starker Gewerkschaften und sozialpartnerschaftlicher Traditionen auch in Euro-Kernländern die Beschäftigten von dem gestiegenen Wettbewerbsdruck in der Eurozone betroffen sein können. Dementsprechend sind unseres Erachtens die Zukunftsaussichten der Gewerkschaften zunehmend davon abhängig, inwieweit sie im Rahmen einer Reform der Eurozone die strengen Fiskalregeln und Lohnüberwachungsmechanismen der „New Economic Governance“ überwinden können. Vielleicht bietet die aktuelle Corona-Krise zumindest in dieser Hinsicht eine Chance.

Dieser Beitrag basiert auf der in Kürze erscheinenden Studie “How the Eurozone disempowers Trade unions: The Political Economy of Competitive Internal Devaluation”.