Personenbetreuer:innen in österreichischen Privathaushalten betreuen, pflegen und versorgen hilfebedürftige Menschen, wenn notwendig auch medizinisch. Ihre täglichen Arbeitszeiten sind lange, oft sind die Pausen kurz oder können nicht eingehalten werden und viele arbeiten auch regelmäßig in der Nacht. Trotz dieser herausfordernden und belastenden Arbeitsbedingungen sind ihre Einkommen sehr gering und die soziale Absicherung ist unzureichend. Verbesserungen für diese Gruppe von Betreuungskräften sind daher dringend notwendig.

Personenbetreuer:innen leisten viel mehr als nur Betreuung

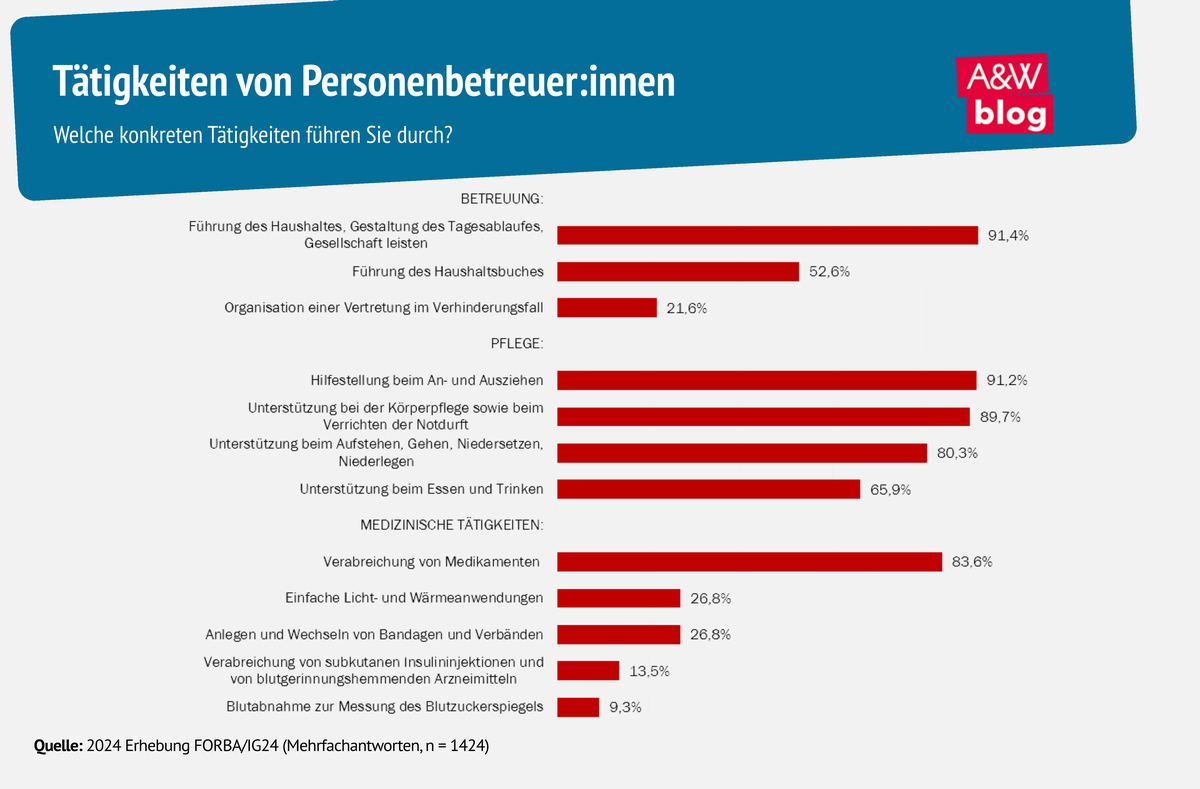

Geht es um Langzeitpflege in Österreich, stehen meist die pflegebedürftigen Menschen und die Qualität der Pflege im Mittelpunkt der Betrachtung. Auf die Arbeits- und Lebensumstände der migrantischen Personenbetreuer:innen in österreichischen Privathaushalten wird selten geachtet, obwohl diese für die Langzeitpflegepolitik in Österreich wichtig sind. Derzeit nehmen rund 5% der Pflegegeldbezieher:innen eine Personenbetreuung in Anspruch. Dabei sind die Erwartungen an die Personenbetreuer:innen groß, was sich auch in den vielfach verwendeten Begriffen „24-Stunden-Betreuer:innen“ oder auch „24-Stunden-Pfleger:innen“ ausdrückt. Sie sollen alte, pflegebedürftige und kranke Menschen rund um die Uhr und für die Dauer eines gesamten Turnus nicht nur betreuen, sondern, wenn notwendig und nach Anordnung durch Pflegepersonen oder Arzt bzw. Ärztin, auch delegierte pflegerische und medizinische Leistungen durchführen. Wie die quantitative Online-Erhebung im Rahmen des Projektes „Das Unsichtbare sichtbar machen“ 2024 zeigt, leisten nahezu alle befragten Personenbetreuer:innen (96,4%) tatsächlich auch pflegerische Tätigkeiten, wie z. B. Hilfestellung beim An- und Ausziehen oder Unterstützung bei der Körperpflege sowie der Benützung der Toilette oder von Inkontinenzprodukten (siehe Grafik). Fast die Hälfte der befragten Betreuer:innen fühlt sich durch diese Tätigkeiten allerdings belastet (48,2%). (Genaue Zahlen und Erläuterungen dazu im Ergebnisbericht der Online-Erhebung.)

Neben pflegerischen Tätigkeiten versorgen viele Personenbetreuer:innen ihre Klient:innen auch durch eine Reihe von medizinischen Tätigkeiten. Medikamente werden von fast allen (84%) verabreicht, einfache Licht- und Wärmeanwendungen führt ein Viertel durch, Bandagen und Verbände werden genauso oft gewechselt (siehe Grafik). Als belastend werden dabei von rund 42% die Blutabnahme, das Anlegen und Wechseln von Bandagen und Verbänden sowie die Verabreichung von Injektionen wahrgenommen (genaue Zahlen und Erläuterungen dazu im Ergebnisbericht der Online-Erhebung).

Erschwerend kommt hinzu, dass viele Personenbetreuer:innen, bevor sie ihre Arbeit antreten, nicht angemessen über den Gesundheitszustand der Klient:innen informiert werden und damit auch nicht wissen, welche Tätigkeiten in Österreich von ihnen erwartet werden. So haben 10% der Befragten vorab gar keine Information über den Gesundheitszustand erhalten. Von denen, die Informationen erhalten haben, berichten 18%, dass diese fehlerhaft waren. Damit sind über ein Viertel nicht oder falsch über den Gesundheitszustand informiert.

Die Arbeitszeitrealität von Betreuer:innen: lange Arbeitszeiten, fehlende Pausen und Nachtarbeit

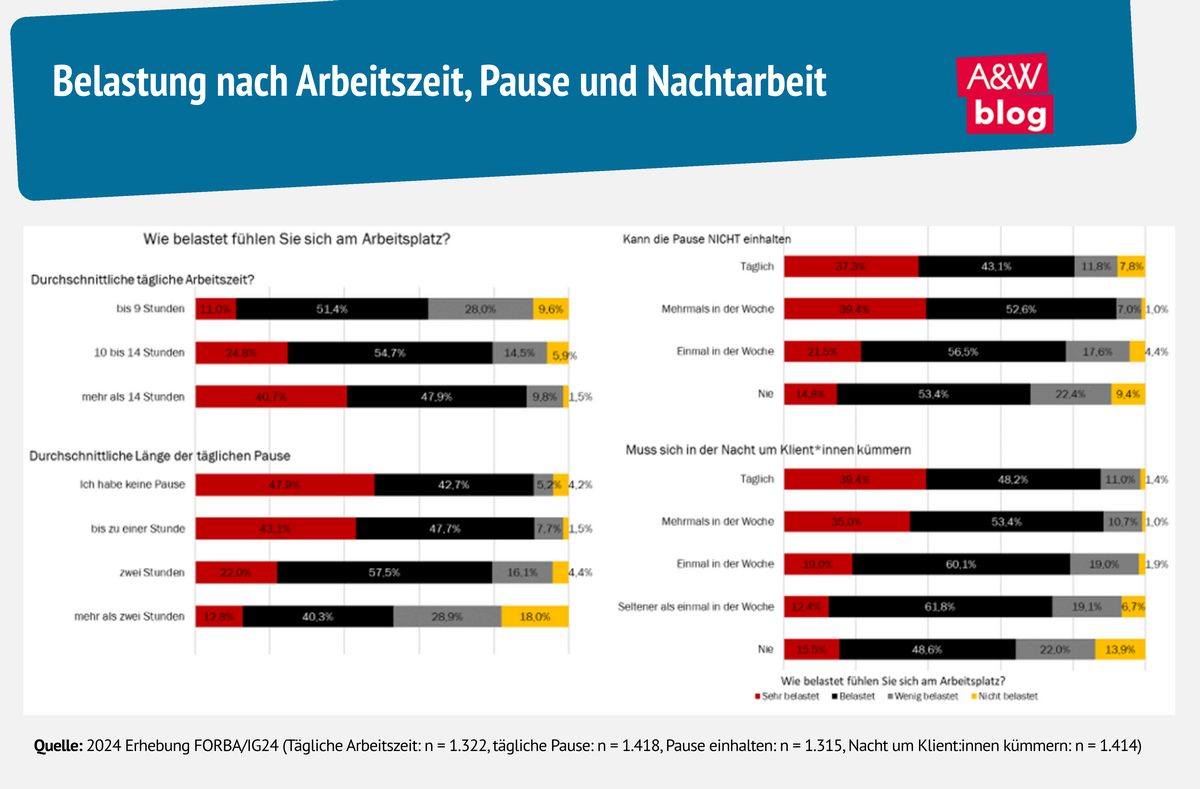

Aber nicht nur die Übernahme von pflegerischen und medizinischen Tätigkeiten belastet Personenbetreuer:innen in Österreich. Ihr Arbeitsalltag zeichnet sich zudem durch sehr lange Arbeitszeiten, kurze oder fehlende Pausen und Nachtarbeit aus. Ein großer Teil der Befragten (64%) arbeitet täglich zwischen 10 und 14 Stunden und bei knapp 15% dauert der Arbeitstag sogar noch länger. Dabei steigt das Gefühl der Belastung der Betreuer:innen mit der Länge der Arbeitszeit (siehe Grafik).

Trotz der langen täglichen Arbeitszeiten können Betreuer:innen nicht immer eine Pause machen. Knapp 16% berichten, keine tägliche Pause zu haben oder dass diese höchstens eine Stunde beträgt. Zudem gibt über die Hälfte der Befragten an, dass sie ihre Pause nicht immer einhalten können, wobei dies für fast 22% sogar mehrmals die Woche zutrifft. Zusätzlich muss sich ein Großteil der Betreuer:innen (68,8%) auch in der Nacht um ihre Klient:innen kümmern, fast 42% sogar täglich oder zumindest mehrmals die Woche (genaue Zahlen und Erläuterungen dazu im Ergebnisbericht der Online-Erhebung).

Kurze Pausen und Pausen, die regelmäßig nicht eingehalten werden können, sowie auch regelmäßige Nachtarbeit erhöhen das Belastungsgefühl stark. Betreuer:innen, die höchstens eine Stunde am Tag Pause haben oder regelmäßig ihre Pause nicht einhalten können, fühlen sich zu über 45% bzw. über 39% sehr belastet. 39% der Befragten, die sich täglich in der Nacht um ihre Klient:innen kümmern, fühlen sich sehr belastet (siehe Grafik).

Auch in puncto Arbeitszeiten wissen viele Personenbetreuer:innen, bevor sie nach Österreich kommen, nicht oder nur unzureichend darüber Bescheid, was sie an ihrem Arbeitsplatz erwartet. Rund 77% der Befragten erhalten vor Arbeitsbeginn Informationen zur täglichen Arbeitszeit, wobei bei 9,5% diese Informationen zudem falsch sind. Damit verfügt fast ein Drittel vor Arbeitsbeginn über keine oder falsche Angaben zur täglichen Arbeitszeit. Damit hängt auch zusammen, dass der Betreuungsvertrag, also die Vereinbarung zwischen den Klient:innen und den Betreuer:innen zu Tätigkeiten, Arbeitszeiten, Pausen, Honorar etc., häufig verspätet zustande kommt. 64% der Betreuer:innen erhalten diesen erst bei Arbeitsantritt und 26% sogar erst danach.

Zu den beschriebenen belastenden Arbeitsbedingungen kommt hinzu, dass fast die Hälfte der Betreuer:innen (45%) an ihrem Arbeitsplatz auch verschiedene Formen von Gewalt erfahren. Dies reicht von verbaler, psychischer/emotionaler über körperliche Gewalt bis hin zu sexueller Belästigung und Rassismus (genaue Zahlen und Erläuterungen dazu im Ergebnisbericht der Online-Erhebung).

Geringe Einkommen, die nicht von den Betreuer:innen verhandelt werden können

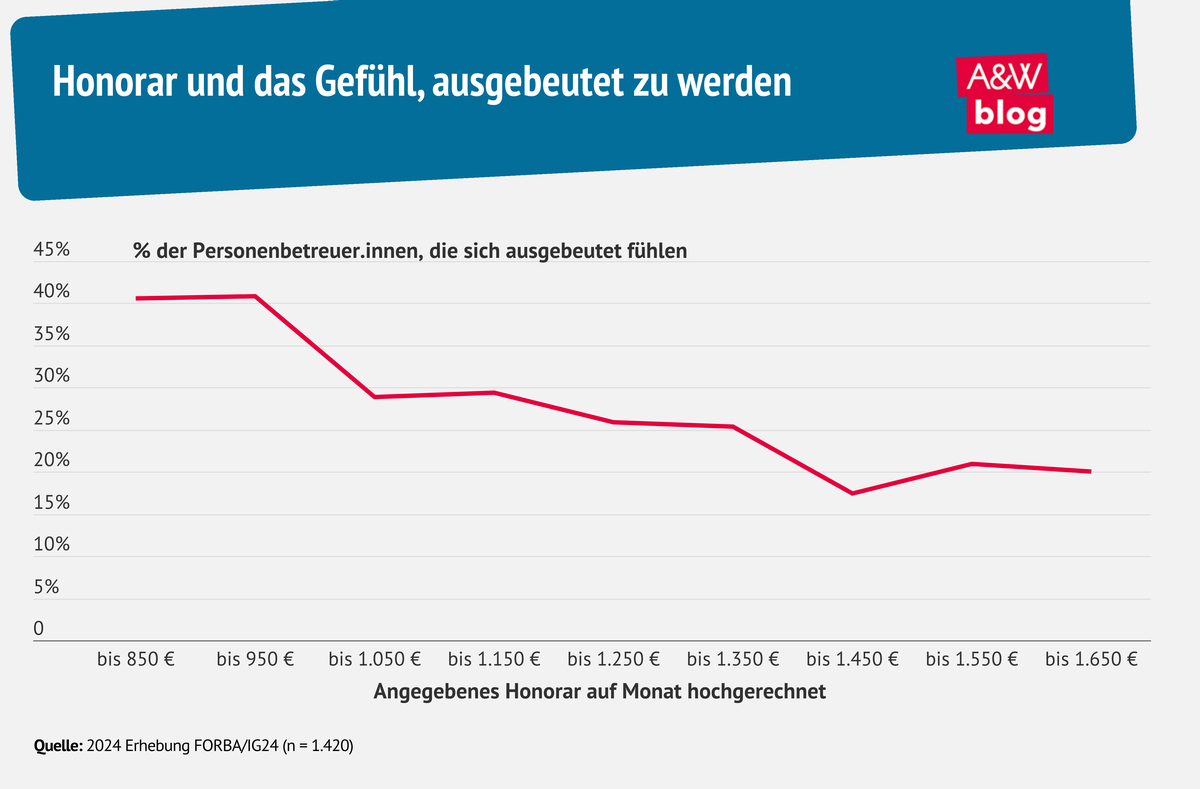

Trotz dieser herausfordernden und für viele belastenden Arbeitsbedingungen ist das monatliche Einkommen der Personenbetreuer:innen sehr gering. Berechnet auf Basis der angegebenen Tageshonorare (abzüglich Sozialversicherungsbeiträge, aber vor Steuer) beträgt es für die Hälfte der Befragten (Median) zwischen 750 Euro und 1.125 Euro pro Monat (max. 12-mal jährlich), für die andere Hälfte maximal bis zu 1.649 Euro. Die Einkommen der befragten Betreuer:innen, die großteils mehrjährige Berufserfahrungen aufweisen, liegen damit deutlich unter dem kollektivvertraglichen Einstiegsgehalt für Personenbetreuer:innen in Privathaushalten, das im Berufslexikon des Arbeitsmarktservice mit 1.687,92 Euro netto/14-mal jährlich angegeben wird. Auch eine Heimhelferin der Sozialwirtschaft Österreich (SWÖ) verdient im ersten Dienstjahr bereits rund 1.770 Euro netto/14-mal im Jahr und damit wesentlich mehr als die befragten Personenbetreuer:innen.

Die geringen Einkommen der Betreuer:innen ergeben sich auch dadurch, dass weniger als ein Drittel Zuschläge für Sonn- und Feiertage erhalten und nur 4% der Betreuer:innen Zuschläge für Nachtarbeit, obwohl sich über 40% täglich oder mehrmals in der Woche um ihre Klient:innen auch in der Nacht kümmern. Dass sich die Ausbildung im Honorar angemessen niederschlägt, gilt nur für rund 35%. Ähnlich gering ist der Anteil derer, die den Eindruck haben, dass ihre Betreuungserfahrung angemessen anerkannt wird (32%). Zudem geben mehr als die Hälfte der Befragten an, dass das Honorar mit steigendem Betreuungsbedarf nicht angehoben wird. Nicht verwunderlich ist, dass sich Personenbetreuer:innen mit geringem Honorar auch stärker ausgebeutet fühlen als jene mit einem etwas besseren Einkommen (siehe Grafik).

Wichtig in diesem Zusammenhang ist auch die Frage, welche Verhandlungsposition die Personenbetreuer:innen haben. Nur knapp 9% können ihr Tageshonorar selbst bestimmen. Mehr als zwei Drittel der befragten Betreuer:innen geben an, dass die Höhe des Tageshonorars von der Agentur festgelegt wird, bei knapp einem Viertel erfolgt dies durch die Klient:innen bzw. deren Angehörige. Dies steht in starkem Kontrast dazu, dass sich die Mehrheit der Befragten (72%) wünscht, das Honorar selbst mit den Klient:innen zu verhandeln, wie dies auch ihrer formalen Position als Selbstständige entspräche.

Unzureichende soziale Absicherung und wenig Informationen

Personenbetreuer:innen in Österreich müssen nicht nur mit einem sehr niedrigen Einkommen das Auslangen finden, sondern auch ihre soziale Absicherung ist unzureichend. Im Krankheitsfall erhalten formal selbstständige Personenbetreuer:innen (rund 95% der Befragten) zwar Sachleistungen, müssen aber einen 20-prozentigen Selbstbehalt bezahlen. Krankengeld kann seit 2013 nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen (bei einer durchgehenden Arbeitsunfähigkeit von mehr als 42 Tagen) bezogen werden und Arbeitslosengeld nur im Falle einer freiwilligen Selbstversicherung. Die Pensionsleistungen sind aufgrund der geringen Einkommen sehr niedrig und würden bei einem jährlichen Bruttoeinkommen von 14.400 Euro (= monatliches Einkommen von 1.200 Euro/12-mal im Jahr) auch nach 15 Jahren in der „24-Stunden-Betreuung“ monatlich nur rund 261 Euro netto ausmachen (ohne jährliche Aufwertung). Die Kombination aus fehlender Verhandlungsmacht, niedrigem Einkommen und der Einbindung in das Sozialversicherungssystem als formal Selbstständige führt zu einer unzureichenden sozialen Absicherung der Personenbetreuer:innen.

Vor diesem Hintergrund wünscht sich eine große Mehrheit der Befragten für ihre Zukunft als Personenbetreuer:innen in Österreich eine bessere soziale Absicherung: Als sehr wichtig bzw. wichtig geben 99,2% höhere Pensionsleistungen, 96,4% Arbeitslosengeld und 98,5% Krankengeld an.

Nur etwas mehr als die Hälfte der befragten formal selbstständigen Betreuer:innen fühlt sich ausreichend oder zumindest eher ausreichend über die in Österreich geltenden Regelungen zur Personenbetreuung informiert. Vor allem im Hinblick auf sozialrechtliche Ansprüche ist der Informationsstand sehr gering: Nur rund 36% haben ausreichend Informationen über Ansprüche bei einem Arbeitsunfall, 41% im Zusammenhang mit der Pension, 42% betreffend unterhaltspflichtige Kinder und 43% über Ansprüche im Krankheitsfall.

Fazit

Wie auf Basis der Online-Erhebung ersichtlich, erbringen Personenbetreuer:innen in österreichischen Privathaushalten tatsächlich vielfach pflegerische Tätigkeiten, was sich auch in der umgangssprachlich häufig verwendeten Bezeichnung „24-Stunden-Pfleger:innen“ widerspiegelt. Die Ergebnisse zeigen zudem, dass die Arbeitsbedingungen, aber auch die soziale Absicherung der Personenbetreuer:innen in österreichischen Privathaushalten sehr problematisch sind bzw. große Mängel aufweisen. Die Einkommen sind sehr niedrig und können überdies vom Großteil der formal selbstständigen Betreuer:innen nicht selbst bestimmt werden, obwohl dies als zentrale Voraussetzung einer selbstständigen Beschäftigung gilt. Die Arbeitsbedingungen dieser Gruppe entsprechen damit nicht den üblicherweise geltenden arbeits- und sozialrechtlichen Standards für Beschäftigte in Österreich. Institutionen und Stakeholder, die in Österreich für die Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen der Personenbetreuer:innen zuständig sind, sollten daher für umfassende Verbesserung eintreten und in diesem Sinne aktiv werden.

Konkrete Handlungsempfehlungen sowie weitere Ergebnisse der Online-Befragung zur Wohnsituation, zu Gewalterfahrungen, zur Zusammenarbeit mit Vermittlungsagenturen und zu Erfahrungen mit Interessenvertretungen sowie österreichischen Behörden sind im Ergebnisbericht nachzulesen.

Der Beitrag basiert auf Ergebnissen des Forschungsprojektes „Das Unsichtbare sichtbar machen: Datenerhebung zu Personenbetreuer_innen in österreichischen Privathaushalten“. Das Projekt wurde vom Digitalisierungsfonds Arbeit 4.0 der AK Wien finanziert und in Kooperation der Forschungs- und Beratungsstelle Arbeitswelt, der Interessengemeinschaft der 24h-Betreuer_innen sowie dem Institut für Soziologie der Universität Wien durchgeführt.