Plötzlich wird das Thema Pflegekarenz aktuell: Ein Sturz, der die Mutter an den Rollstuhl fesselt, eine Mittelohrentzündung der Tochter, eine Krebsdiagnose der Partnerin – die Möglichkeit zur Karenz für pflegende Angehörige kann eine wichtige Entlastung für unselbstständig Beschäftigte bedeuten, wie ein internationaler Vergleich zeigt. Die österreichischen Modelle werden dabei in vielen Punkten positiv bewertet, Schwächen bestehen aber bei der arbeitsrechtlichen Absicherung.

Pflegende Angehörige können aus verschiedenen Modellen wählen

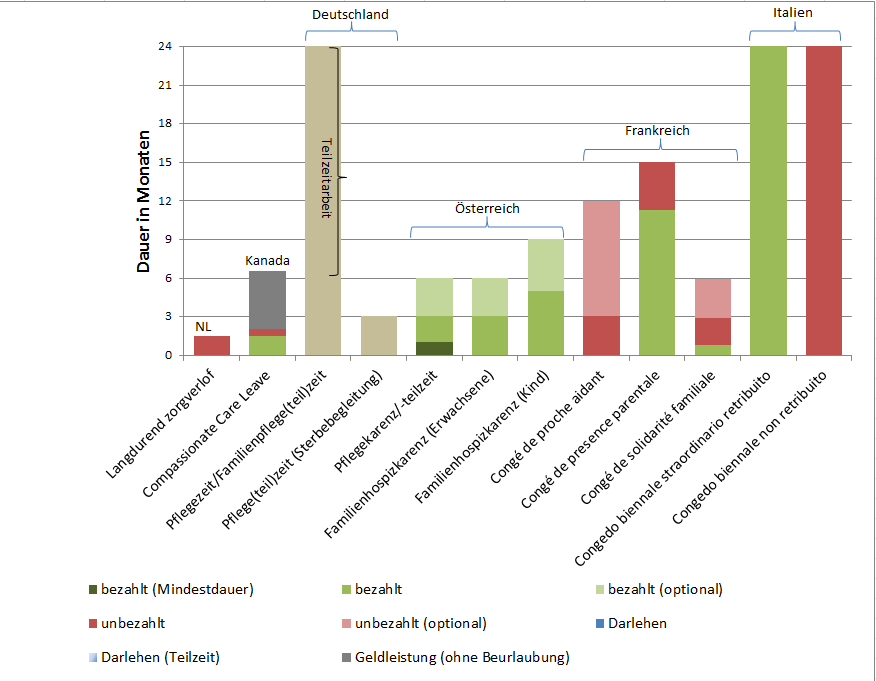

Seit rund zwei Jahren haben pflegende Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Österreich die Möglichkeit, eine Pflegekarenz oder – schon seit 2002 – eine Familienhospizkarenz für die Vollzeit- oder Teilzeit-Betreuung von Angehörigen zu vereinbaren (Abb. 1). Was können diese Modelle nun für ArbeitnehmerInnen bieten, die mit (längerfristigem) Pflegebedarf im Familienkreis konfrontiert sind? Ein Vergleich am Europäischen Zentrum für Wohlfahrtspolitik und Sozialforschung untersuchte Karenzmodelle in sechs Ländern: Österreich, Deutschland, Niederlande, Italien, Frankreich, und Kanada. Kurze Karenzmodelle wie die österreichische Pflegefreistellung wurden ebenfalls untersucht, werden in diesem Beitrag aber nicht diskutiert. Österreich liegt bei der Dauer von Pflegekarenz und Familienhospizkarenz im guten Mitttelfeld, was vor allem für die Anbindung an den Arbeitsmarkt gute Neuigkeiten bedeutet: eine ausreichende, aber nicht allzu lange Abwesenheit vom Arbeitsplatz dürfte die Rückkehr deutlich erleichtern. Eine Dauer von drei Monaten wie in Österreich kann hier als ausreichend betrachtet werden, sofern eine Infrastruktur an Pflege- und Betreuungsdiensten für die Weiterbetreuung vorhanden ist.

Abbildung 1: Wie lang können Angehörige in Karenz gehen? (Eigene Darstellung)

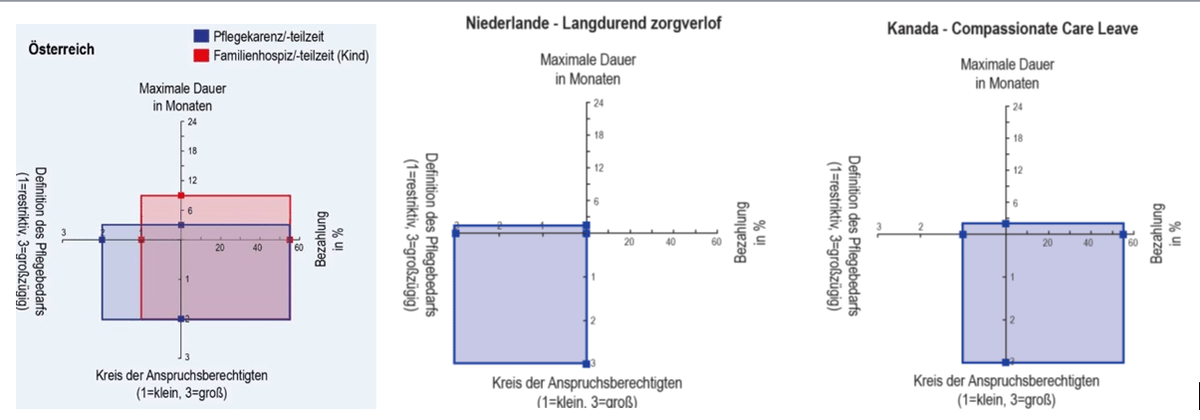

Vier Dimensionen erlauben eine Bewertung darüber, wie großzügig die österreichischen Modelle ausfallen, dargestellt in Abb. 2: wer darf in Karenz gehen (unten), für welche Art von Betreuung (links), für wie lange (oben) und bei welcher Bezahlung (rechts)? Ein größeres Rechteck ist dabei mit einer dementsprechend großzügigeren Regelung gleichzusetzen. Im internationalen Vergleich sind die österreichische Modelle eher gut bezahlt (55 % des Nettolohns), und decken einen mittelgroßen Kreis an Familienangehörigen ab, die in Karenz gehen können (Abb. 2). Abbildung 2: Wie großzügig sind die österreichischen Modelle? (Eigene Darstellung)

Personen außerhalb des Familienkreises wie z.B. NachbarInnen haben in Österreich jedoch keinen Anspruch, anders als etwa in den Niederlanden. Auch Selbständige sind in Österreich ausgenommen, während arbeitslose Personen sich für eine Karenz vom Arbeitsmarktservice abmelden können. Am schärfsten zu kritisieren ist der Punkt der rechtlichen Sicherheit, da bei der österreichischen Pflegekarenz nach wie vor kein Rechtsanspruch besteht – als einziges der insgesamt 13 untersuchten langen Karenzmodelle. Auch die gute soziale Absicherung und flexiblen Einteilung der Arbeitszeit während der Karenz sind im Falle der Pflege- und Familienhospizkarenz positiv zu beurteilen – und schließlich auch die Frage der Geschlechtergerechtigkeit. So ist erstens das Entgelt während der Karenzierung einkommensabhängig. Männer werden dadurch eher motiviert, Betreuungsaufgaben zu übernehmen, wie Erfahrungen mit dem Kinderbetreuungsgeld zeigen. Zweitens gibt es einen Bonus bei der Dauer, wenn mehr als eine Person Betreuungsaufgaben übernimmt. Dennoch war der Frauenanteil bei den BezieherInnen des Pflegekarenzgeldes mit 67,3 % (Pflegekarenz) bzw. 76,5 % (Pflegeteilzeit) im Jahr 2014 nach wie vor hoch. Viele Angehörige sind durch Tod und Krankheit im Familienkreis mit psychisch belastenden Situationen konfrontiert. Aufgabe von Karenzmodellen ist es daher, das finanzielle Risiko und die Komplexität von Anträgen für pflegende Angehörige so weit als möglich zu reduzieren. Ein als riskant empfundenes Darlehen wie in Deutschland (oder gar keine Bezahlung) ist daher nicht zu empfehlen. Tatsächlich kommen die österreichischen (längeren) Karenzmodelle bei den Betroffenen vergleichsweise gut an. Im Jahr 2015 machten dennoch geschätzt nur rund 2,5 % der erwerbstätigen Pflege- oder Betreuungspersonen von der Möglichkeit der Pflegekarenz oder Familienhospizkarenz Gebrauch (laut aktuellen Zahlen des Bundesministeriums für Soziales, Arbeit und Konsumentenschutz im Jahr 2015 insgesamt 2.600 Personen). Nicht zu vergessen ist, dass viele ArbeitnehmerInnen sich häufig nicht trauen, am Arbeitsplatz über ihre Betreuungspflichten zu sprechen und eine Karenz in Anspruch zu nehmen. Hier kommt ArbeitgeberInnen eine wichtige Rolle zu, auf MitarbeiterInnen zuzugehen und sie bei der Bewältigung der Vereinbarkeit von Beruf und Betreuung aktiv zu unterstützen. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Karenzregelungen für berufstätige pflegende Angehörige eine einzigartige Form der Entlastung darstellen. Insbesondere für Personen mit geringem Einkommen und irregulären Arbeitszeiten (z.B. Schichtarbeit) wäre eine flexible Zeiteinteilung in den meisten Fällen nur schwer möglich. Österreich wäre daher gut beraten, auch den Anspruch auf Pflegekarenz bzw. -teilzeit gesetzlich festzuschreiben und nicht vom Gutdünken des Arbeitgebers oder der Arbeitgeberin abhängig zu machen. Dabei ist zu beachten, dass Beurlaubungen auch für Männer und Besserverdienende attraktiv sein sollten, um ein gesellschaftliches Umdenken zu erreichen. Dies gilt, obwohl – oder gerade weil – in den untersuchten Ländern bisher nur ein kleiner Teil der in Frage kommenden ArbeitnehmerInnen eine Karenzierung in Anspruch nimmt. Die Studie wurde vom Europäischen Zentrum für Wohlfahrtspolitik und Sozialforschung durchgeführt und mit Mitteln des Schweizer Bundesamts für Gesundheit finanziert. Die drei AutorInnen sind als wissenschaftliche MitarbeiterInnen am Europäischen Zentrum für Wohlfahrtspolitik und Sozialforschung in Wien tätig.

Wer darf in (Pflege-)Karenz gehen, für wen, wie lange, und bei welcher Bezahlung?

Positive Ansätze zur Geschlechtergerechtigkeit, doch weiterhin mehr Frauen in Karenz

Was ist bei der Umsetzung von Karenzmodellen zu beachten?

Rechtsanspruch würde besonders Personen mit geringem Einkommen zugutekommen