Gerade erst vor ein paar Jahren hat das neue Jahrtausend begonnen, und bereits jetzt waren und sind einige globale Krisen zu verzeichnen. Die „Dot-com Bubble“ (2001), die Finanzkrise (2008), die Corona-Pandemie (2020) und die Klimakrise – um nur einige aktuelle und besonders herausfordernde zu nennen – sind Teil einer schon seit Längerem diagnostizierten „Vielfachkrise“. Das Wort „Krise“ (vom griechischen krisis) bedeutet Entscheidung, Zuspitzung oder entscheidende Wendung. Krisen sind demnach ein Kumulationspunkt, an dem es notwendig wird, sich mit bereits zuvor abzeichnenden strukturellen Wandlungen auseinanderzusetzen und mit ihnen umzugehen. Diese Herangehensweise kann auch auf die Verlaufsformen und Auswirkungen des durch Ökologisierung – insbesondere Dekarbonisierung – und Digitalisierung bedingten gegenwärtigen Strukturwandels angewendet werden. Aus dieser Perspektive handelt es sich im Kern um eine Frage der politischen und wirtschaftlichen Gestaltung. Nicht Naturgesetze entscheiden, wie sich die Veränderung auf uns und unser Leben auswirkt, sondern die politische und gesellschaftliche Willensbildung.

Umbrüche und Potenziale: die Rolle einer nachhaltigen Strukturwandelpolitik

Die notwendige Antwort auf die Klimakrise erfordert einen Wandel, in dem die fossile Basis unserer Arbeits- und Produktionsprozesse sowie unseres Konsumverhaltens auf einen nachhaltigen Umgang mit Ressourcen und Energie umgestellt werden muss. Damit verbunden sind große Umbrüche für Geschäftsmodelle, Sektoren und Branchen, die bisher stark von der (Aus-)Nutzung fossiler Energien abhängig sind. Aus diesen Umbrüchen speist sich auch die Befürchtung der Schrumpfung vormals großer Industriezweige und – damit einhergehend – von Arbeitsplatzverlusten. Unterschiedlich starke Ausprägungen der Abhängigkeiten von fossilen Energieträgern erzeugen unterschiedlich starke Betroffenheit – nicht nur zwischen Branchen und Sektoren, sondern auch regional. Für die von Dekarbonisierung besonders stark betroffenen Regionen, zum Beispiel Braunkohlereviere und solche, die durch Automobilzulieferbetriebe geprägt sind etc., bedeutet dies unter Umständen substanzielle Verluste von Einkommen, Wertschöpfung sowie sozialer Stabilität und letztlich Lebensperspektiven von sehr vielen Menschen.

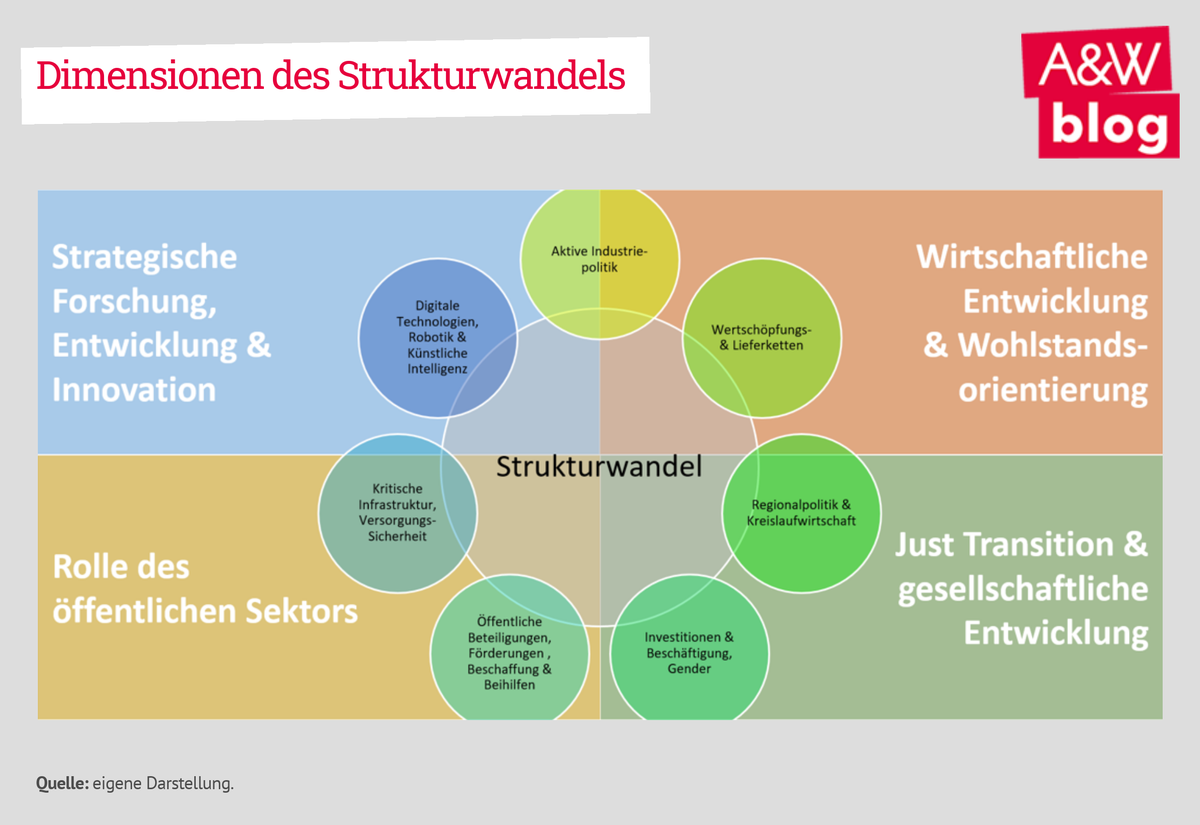

Der Strukturwandel hat viele Facetten und Gesichter sowie Einfluss und Konsequenzen für unterschiedlichste Politikfelder – von der Industrie-, Forschungs- und Technologiepolitik über die Regionalpolitik bis hin zu Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik. Es stellen sich Fragen nach der Rolle des öffentlichen Sektors, der generellen Ausrichtung wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Entwicklung sowie natürlich auch der Gestaltung eines gerechten Wandels („Just Transition“) unter dem Vorzeichen eines neuen Wohlstandsbegriffs (siehe Grafik).

Die Gestaltung des Strukturwandels verlangt dabei nicht weniger als das Zusammendenken der unterschiedlichen Politikfelder und deren Ausrichtung auf die Lösung der großen gesellschaftlichen Herausforderungen im 21. Jahrhundert. Wie zum Beispiel Kate Raworth, Ann Pettifor oder Mariana Mazzucato argumentieren, braucht es eine gesellschaftliche Vision für die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung für eine nachhaltige, gerechte und digitale Ökonomie der Zukunft. Diese Vision muss partizipativ und integrativ im gesellschaftlichen Diskurs ausgehandelt werden. Und sie muss dazu beitragen, alle AkteurInnen zu gemeinsamen Zielsetzungen zu verpflichten, nämlich den Pariser Klimazielen und der Verringerung des Digital Divide, der digitalen Kluft zwischen Gesellschaftsgruppen.

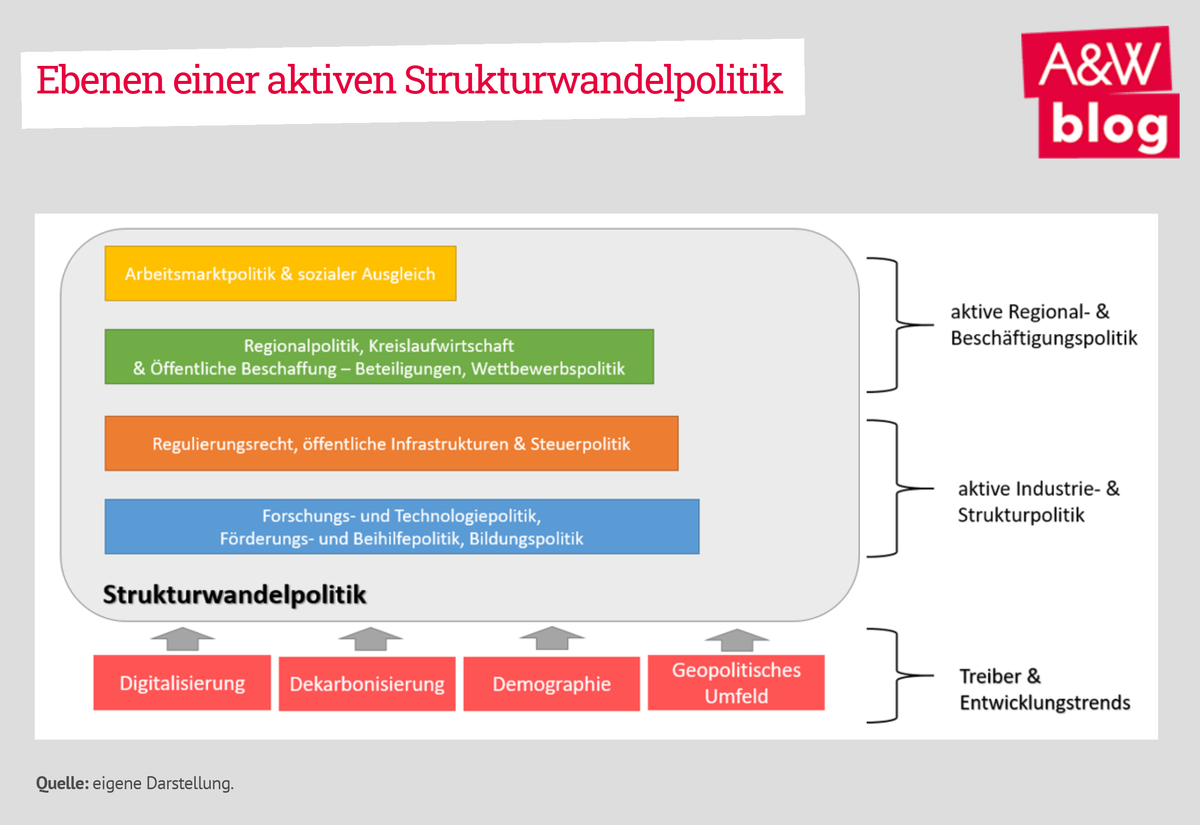

Im Prozess der Gestaltung des Strukturwandels müssen Strategien und Schwerpunkte auch vor dem Hintergrund gesellschaftlicher und technologischer Entwicklungen laufend angepasst werden, um die gesteckten Ziele zu erreichen. Gesamtwirtschaftliche Entwicklungen, wie zum Beispiel die Geschwindigkeit von Digitalisierung und Dekarbonisierung, die Alterung der Gesellschaft, aber auch das geopolitische Umfeld beeinflussen auf diesem Transformationsweg sowohl die konkreten strategischen Schritte als auch die Auswahl der passenden Instrumente oder des Maßnahmenmix.

Es braucht daher aufeinander abgestimmte Strategien und Maßnahmenbündel. Während die Industrie-, Technologie- und Förderpolitik die strategische (Neu-)Ausrichtung von Wertschöpfungsketten in Richtung Kreislaufwirtschaft, CO2-neutrale Produktion sowie Ressourcen- und Energieeffizienz vorantreiben muss, muss die Bildungs- und Arbeitsmarktpolitik die Entwicklung entsprechender Qualifikationen und Fähigkeiten für eine digitale und nachhaltige Wirtschaft unterstützen.

Eine aktive Strukturwandelpolitik teilt sich somit in zwei wesentliche Elemente: einerseits in eine aktive Industrie- und Strukturpolitik und andererseits die Miteinbeziehung der jeweiligen regionalen und lokalen Voraussetzungen und Bedingungen. Die Industrie- und Strukturpolitik verfolgt dabei das Ziel, die langfristige industrielle Basis zu erhalten. Die gezielte Förderung von Forschung, Technologie und Innovation, die Regulierung des Rahmens für wirtschaftliche Aktivitäten, der Aufbau von Infrastrukturen sowie die Aus- und Weiterbildung für die Bereitstellung von Fähigkeiten und Kompetenzen in einem neuen wirtschaftlichen Umfeld bilden gemeinsam die Basis für Chancen und Entwicklungspotenziale in einer dekarbonisierten und digitalen Wirtschaft. Gleichzeitig muss auf lokaler und regionaler Ebene auf jeweilige Strukturveränderungen geachtet sowie adäquat reagiert werden, und diese müssen aktiv gesteuert werden. Eine aktive Regional- und Beschäftigungspolitik muss dem Aufbau lokaler und regionaler Kapazitäten Rechnung tragen und etwaigen regionalen Mismatches an Qualifikationen und Fähigkeiten durch gezielte Programme begegnen. Der Politik und der öffentlichen Hand kommen in diesem Prozess wesentliche Rollen zu: jene als Rahmensetzerin, als Nachfragerin (z. B. über öffentliche Beschaffung) und auch als Anbieterin von Infrastruktur- und Dienstleistungen. Zentral ist zudem auch die soziale Absicherung. Ohne (soziale) Sicherheit wird für sehr viele Menschen die Teilhabe an der neuen, digitalen und dekarbonisierten Welt schwer oder gar nicht möglich sein. Auch der Steuerpolitik kommt dabei eine wichtige und doppelte Rolle zu: Sie muss einerseits die Entwicklung mitsteuern und andererseits für ein finanziell ausreichendes Fundament sorgen.

Mission „Moonshot“

Was man aus den internationalen Diskussionen und der aktuellen Studienlage lernen kann, ist, dass es einerseits eine klare strategische wirtschaftspolitische Ausrichtung mit klaren Zielpfaden braucht und andererseits einen breiten Instrumentenmix aus arbeitsmarkt- und bildungspolitischen Maßnahmen, um den Strukturwandel sozial verträglich gestalten zu können. Ehemals stark voneinander getrennt betrachtete Politikfelder müssen in einer aktiven Strukturwandelpolitik wieder gemeinsam gedacht werden, und daraus muss ein programmatisches wirtschaftspolitisches Programm gegossen werden, das im Sinne einer „Missionsorientierung“ die Gestaltung des Strukturwandels mit dem Ziel einer nachhaltigen, digitalen und CO2-freien Wirtschaft schafft. Wie auch Mariana Mazzucato schreibt, braucht es nicht mehr – aber auch nicht weniger – als umfassende Investitionen in eine nachhaltige und digitale Wirtschaft, einen „Moonshot“ für das 21. Jahrhundert sowie das Commitment und die Einbindung aller AkteurInnen, damit aus der Krise eine entscheidende, gerecht organisierte Wendung für Beschäftigung, Wohlstand und soziale Teilhabe für eine nachhaltige und digitale Zukunft entwickelt werden kann.