Die Corona-Krise zeigt, dassRegierungen und Gesellschaften durchaus fähig sind, effizient und entschlossenfür ein gemeinsames Ziel und gegen eine gemeinsame Krise vorzugehen. Lässt sichdiese Handhabe auch auf die Klimakrise übertragen? Und wie wird es nach Coronaweitergehen? Kehren wir zurück zu „Business as usual“ oder erhält Solidaritätlangfristig Einzug in unsere Gesellschaft? Und was kann man dabei von denProtestierenden der Fridays for Future lernen?

Krisenkönnen durch gemeinsames Handeln gelöst werden!

Seit der Corona-Krise passiert etwas Besonderes: In Treppenhäusern hängen Angebote zur Einkaufshilfe, und es entstehen lokale Initiativen, z. B. um Kleinunternehmen und Restaurants in diesen Zeiten zu unterstützen. Es scheint, als ob man sich erst durch die Krise wieder an die Macht gesellschaftlichen Zusammenhalts erinnert. Das gibt einerseits Hoffnung, dass auch andere Krisen auf diese Weise bekämpft werden können, jedoch ist es erschreckend, wenn man sich überlegt, zu welchem Preis das eigentlich passiert.

Natürlich lassen sich diese beidenKrisen – Klima und Corona – nicht miteinander vergleichen. Allerdings gibt esdurchaus einige Parallelen. Beide haben ein globales Ausmaß, beide Krisenkönnen nur durch ein gemeinsames und entschlossenes Handeln gelöst werden.Ebenfalls ist es in beiden Fällen unverzichtbar, sein eigenes Verhalten dem Gemeinwohlgegenüber anzupassen.

In Bezug auf Corona ist der Aufrufklar: „Auch wenn es dich nicht direkt betrifft, denk an andere! Bleib zu Hause,vermeide unnötige Kontakte, trag’ deinen Teil dazu bei, die Krise einzudämmen!Sei solidarisch!“ Wie könnte dieser Aufruf bezüglich der Klimakrise lauten?

Einbisschen mehr Solidarität und ein bisschen weniger Egoismus bitte!

Im Gegensatz zur Corona-Krise, bei der insbesondere ältere und vorerkrankte Personen zur Risikogruppe gehören, sind es bei der Klimakrise vor allem Menschen im globalen Süden, ärmere und jüngere Personen, die schon jetzt besonders betroffen und gefährdet sind. Es sind ebenfalls die jungen Menschen, die bereits seit über einem Jahr regelmäßig auf die Straße gehen und im Zuge der Fridays for Future wöchentlich für Klimagerechtigkeit und das Einhalten des Pariser Klimaabkommens demonstrieren. Seit Monaten fordern sie, was jetzt plötzlich möglich scheint – ein entschlossenes Handeln von den Regierungen zur Bewältigung der Krise!

Gleichzeitig müssen sie sich immerwieder dem Vorwurf stellen, sie selbst seien nicht bereit, die gefordertenVeränderungen zu leben. Klimaskeptische Politiker*innen, wie z. B. NorbertHofer (FPÖ), greifen seit Beginn der Fridays for Future auf die stets gleichenArgumentationsmuster zurück, à la „Die wollen nur Schule schwänzen“ … „Siewünschen sich doch selbst immer wieder das neueste Smartphone“ … „Es ist dochschon bequem, im SUV der Eltern zur Schule chauffiert zu werden“. Doch habendiese Vorwürfe Bestand?

Fridaysfor Future – ein inspirierender Protest

Im vergangenen Jahr wurde am Institut für Internationale Entwicklung unter der Leitung von Prof. Dr. Antje Daniel die Forschungswerkstatt Protest gegründet. Diese forschte zur Klimagerechtigkeitsbewegung in Wien. Der Fokus der Forschungswerkstatt Protest lag auf den von Fridays for Future initiierten, globalen Aktionstagen im Mai, September und November. Die quantitative und qualitative Untersuchung erfasste dabei u. a. Aspekte wie den eigenen Lebensstil, das eigene Verhalten und den politischen Aktivismus der FFF-Teilnehmenden.

Seit Dezember 2018 fanden in Wien regelmäßig die von Greta Thunberg angestoßenen „Fridays for Future“-Proteste (FFF) statt. FFF stellen sich mit ihren Forderungen hinter die Wissenschaft, sie berufen sich oftmals auf den IPCC-Report und das 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaabkommens. Hinter den FFF sammeln sich weltweit vor allem junge und weibliche Protestierende. So waren zum „Earth Strike“ am 27. September 2019 68 Prozent der Demonstrant*innen in Wien unter 35 Jahre alt, 52 Prozent davon identifizierten sich als weiblich. Auch haben die Teilnehmenden zum Großteil hohe Bildungsabschlüsse. Im Folgenden werden nun einmal die politischen Aktivitäten und Verhaltensweisen der Wiener FFF-Protestierenden vom 27. September näher beleuchtet.

Esist zentral, einen übermäßigen und unnötigen Konsum zu vermeiden

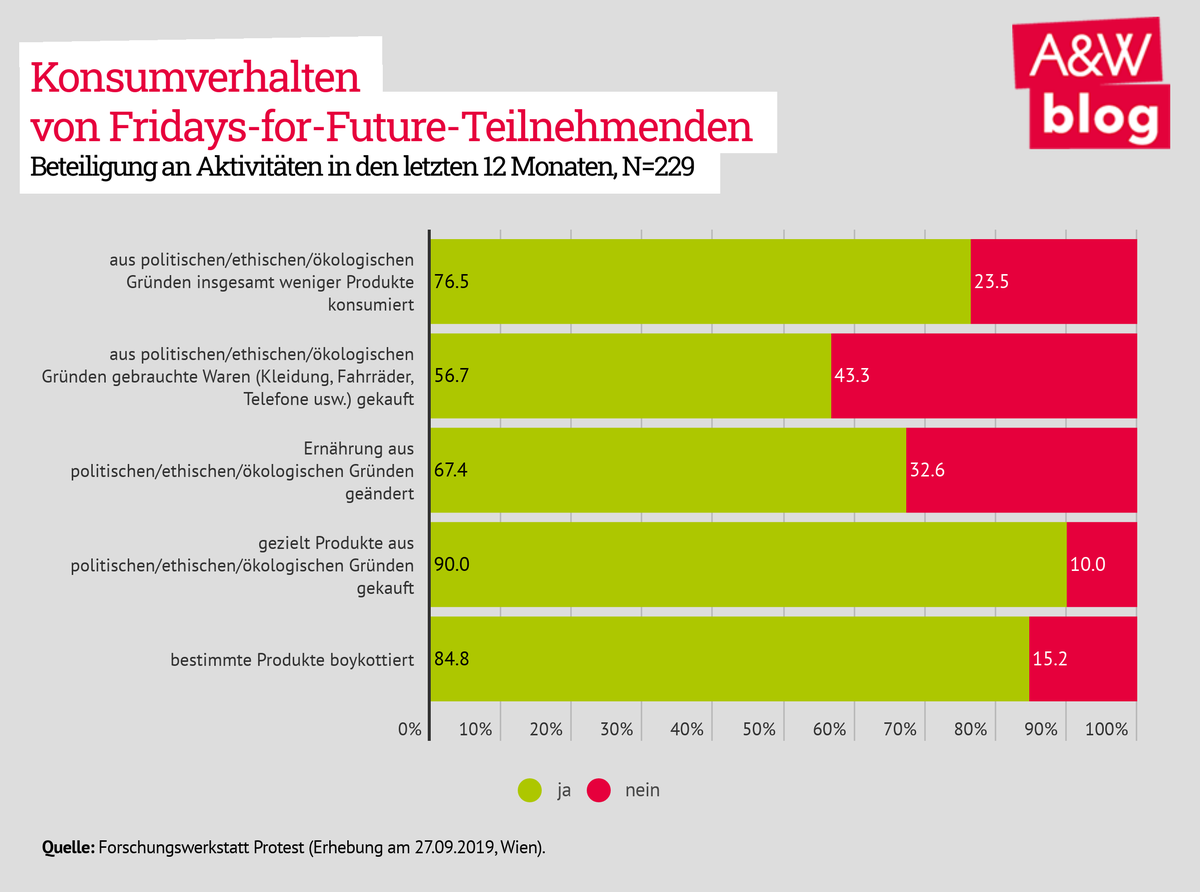

Wichtiger Bestandteil eines nachhaltigen Lebensstils ist das Thema Konsum. Wir leben in einer Welt, in der es normal ist, viel zu konsumieren. Doch der Großteil der FFF-Demonstrant*innen am 27. September 2019, nämlich 76,5 Prozent, geben an, genau dies zu vermeiden.

Sie versuchen, bewusst weniger zukonsumieren, und sogar 94 Prozent achten darauf, Gebrauchsgegenstände möglichstoft wiederzuverwenden. Sollten dennoch neue Dinge benötigt werden, ist einnachhaltiger Weg, dabei auf Gebrauchtwaren zurückzugreifen. Bereits 56,7Prozent der FFF-Protestierenden geben an, Möbel, Geschirr, Kleidung etc.gebraucht auf Flohmärkten, in Gebrauchtwarenläden oder via Onlineplattformen zuerwerben. Auch das (Nicht-)Kaufen bestimmter Produkte kann ein politischesStatement sein, so geben 84,8 Prozent der Protestierenden an, bestimmteProdukte aus politischen Gründen zu boykottieren bzw. gewisse Produkte speziellaus politischen Überzeugungen heraus zu erwerben (90 Prozent).

Viele der hier genanntenVerhaltensweisen sind ebenfalls für das Thema Ernährung relevant. Auch hier istes zentral, einen übermäßigen und unnötigen Konsum zu vermeiden, um keineLebensmittel zu verschwenden. Sogar 67,4 Prozent der FFF-Aktivist*innen gebenan, aus umweltpolitischen Überzeugungen ihre Ernährungsweise geändert zu haben.

Fridaysfor Future macht Demokratie für junge Menschen wieder greifbar

Doch viel wichtiger, als nur darauf zu schauen, was die Einzelnen innerhalb der FFF-Bewegung machen, ist es, zu berücksichtigen, wie erfolgreich diese Jugendbewegung mobilisiert und dadurch eine hohe Solidarität für ihre Forderungen erreicht hat.

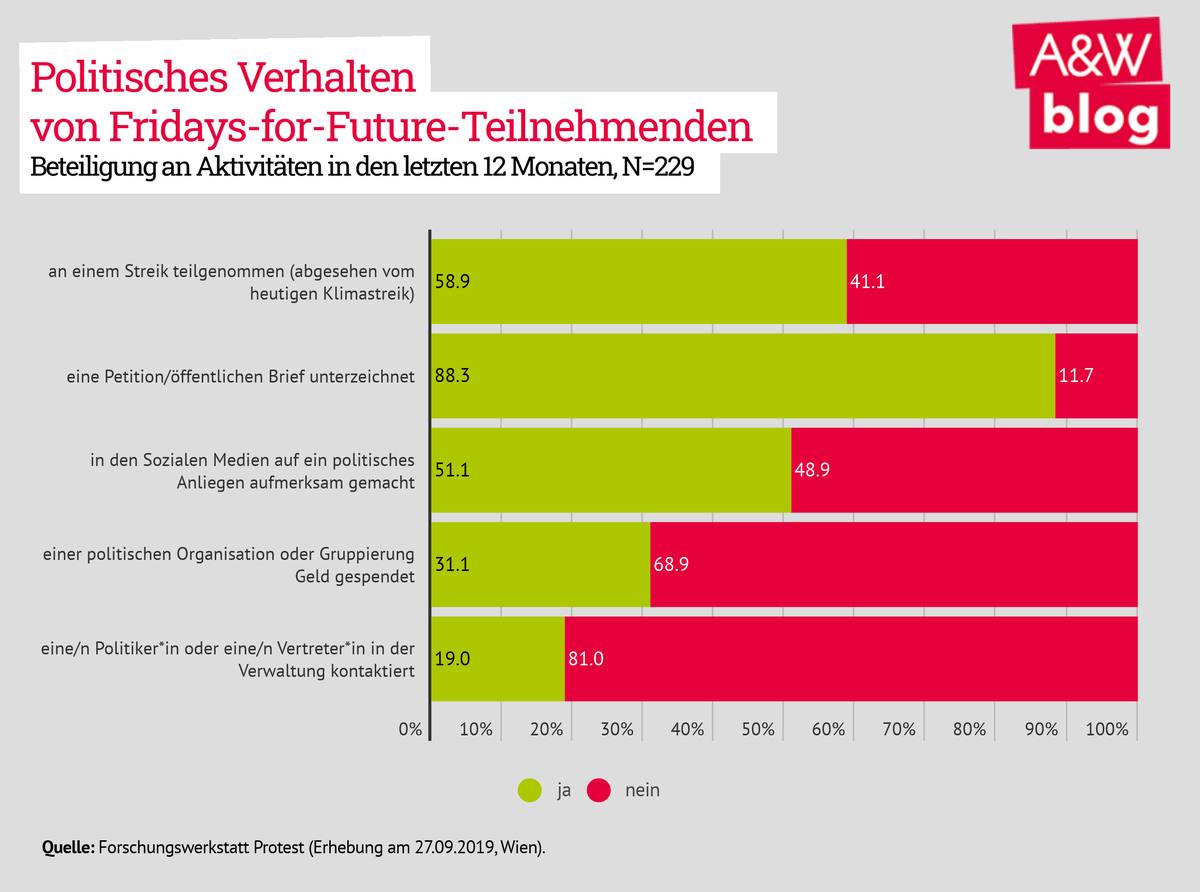

Die Mobilisierung erfolgt vor allemüber persönliche Kontakte, knapp die Hälfte der Demonstrierenden fordernBekannte, Freund*innen und Verwandte dazu auf, ebenfalls zu protestieren. Esist seit Langem die erste Jugendbewegung, die Schüler*innen und Studierende ingroßer Zahl auf die Straßen bringt und politische Partizipation, insbesonderefür jüngere Generationen in unserer demokratischen Gesellschaft wieder erlebbarmacht. FFF besteht zum großen Teil aus jungen Menschen, die sich zum ersten Malim öffentlichen Leben politisch positionieren und engagieren. Dazu nutzen sieverschiedene Mittel und Kanäle: Sie gehen auf die Straße, versuchenAufmerksamkeit für ihre Themen via Social Media zu generieren (51,1 Prozent),spenden an bestimmte Organisationen oder Gruppen (31,3 Prozent) undunterschreiben Petitionen und öffentliche Briefe (88,3 Prozent). Knapp 20Prozent der FFF-Teilnehmenden haben sogar schon einmal selbst eine/nPolitiker*in oder öffentliche/n Vertreter/in kontaktiert.

DasUmstellen eigener Verhaltensweisen bedeutet nicht automatisch Einschränkung

Doch stellen wir uns einmal vor,derselbe Aufruf zu Solidarität wie zu Zeiten der Corona-Krise würde auch inBezug auf die Klimakrise greifen. Auch die Klimakrise ist schon jetzt für vieleMenschen unmittelbare Realität, und es ist nur eine Frage der Zeit, bis sieebenso omnipräsent für den Rest der Welt wird wie die Corona-Krise momentan.Das Überdenken und Umstellen eigener Verhaltensweisen bedeutet nichtautomatisch die Einschränkung eines guten Lebens, sondern kann, ganz imGegenteil, positive Auswirkungen auf das Gemeinwohl haben. Ist nichtgegenseitige Solidarität der Kern, der eine Gesellschaft zusammenhält?

Die Mobilisierung, die FFF erreicht hat, ist enorm, aber noch längst nicht in allen Teilen der Bevölkerung angekommen. Solange ein nachhaltiger Lebensstil oftmals eine Frage des Einkommens ist, kann kaum erwartet werden, dass nur noch Bio-Fairtrade-Produkte aus nachhaltiger Herstellung erworben werden. Vielmehr muss daran gearbeitet werden, dass diese Herstellungsweisen zur Normalität und die Produkte für alle zugänglich werden. Und dazu kann jede/r seinen/ihren Teil beitragen! Durch viele kleine Taten und Aktionen kann erreicht werden, dass die Regierungen im Falle der Klimakrise genau so entschlossen und solidarisch handeln, wie sie es jetzt tun. Inspiration dazu findet man bei den vielfältigen Aktionen, Aufrufen und Verhaltensweisen der Fridays for Future.

Wasist wirklich wichtig für unser Zusammenleben?

Bei all den fatalen undexistenziellen Folgen, die die Corona-Krise für viele Menschen nun hat, bleibtdie Hoffnung, dass bei den Umstrukturierungen unserer Gesellschaft nach dieserKrise Solidarität zum Leitmotiv wird.

Die zentrale Frage ist: Wie gehenwir aus dieser Krise heraus? Fallen wir in dieselben Muster zurück oder bewirktdie Corona-Krise ein gesellschaftliches Umdenken? Welche Themen werden nach derCorona-Krise den Diskurs bestimmen? Und wer wird sich einbringen, um diedrängenden Fragen zur Klimakrise wieder auf die Agenda zu setzen?

Tragdeinen Teil dazu bei!

Wie lautet nun also der Aufruf inBezug auf die Klimakrise?

Auch wenn es dich noch nicht direkt betrifft, denke an andere! Werde aktiv, beteilige dich, überdenke dein eigenes Verhalten! Trag deinen Teil dazu bei, auch diese Krise einzudämmen! Sei solidarisch!

Der hier dargestellte Kommentar greift zwar auf die Forschungsergebnisse der Forschungswerkstatt zurück, spiegelt aber nicht notwendigerweise die Meinung aller Beteiligten wider.

Zum Weiterlesen:

Über die Forschungswerkstatt Protest mit Artikeln zum Weiterlesen

Daten zur Protestbeteiligung in Wien im Rahmen des Globalen Forschungsberichts zu Fridays for Future:

Systemwandel statt Klimawandel – wie kapitalismuskritik ist die Klimabewegung?

Fridays for Future als Mutmacher und Anstoß zur politischen Partizipation