Stromerzeuger gehören zu den Krisengewinnern der letzten Jahre. Trotzdem tragen sie nur einen Bruchteil der Kosten für den Ausbau der Stromnetze. Damit die Energiewende gelingen kann, muss die Bundesregierung die Kosten fair verteilen. In den kommenden Monaten hat sie die Chance dazu.

Ein Löffel für die Stromerzeuger

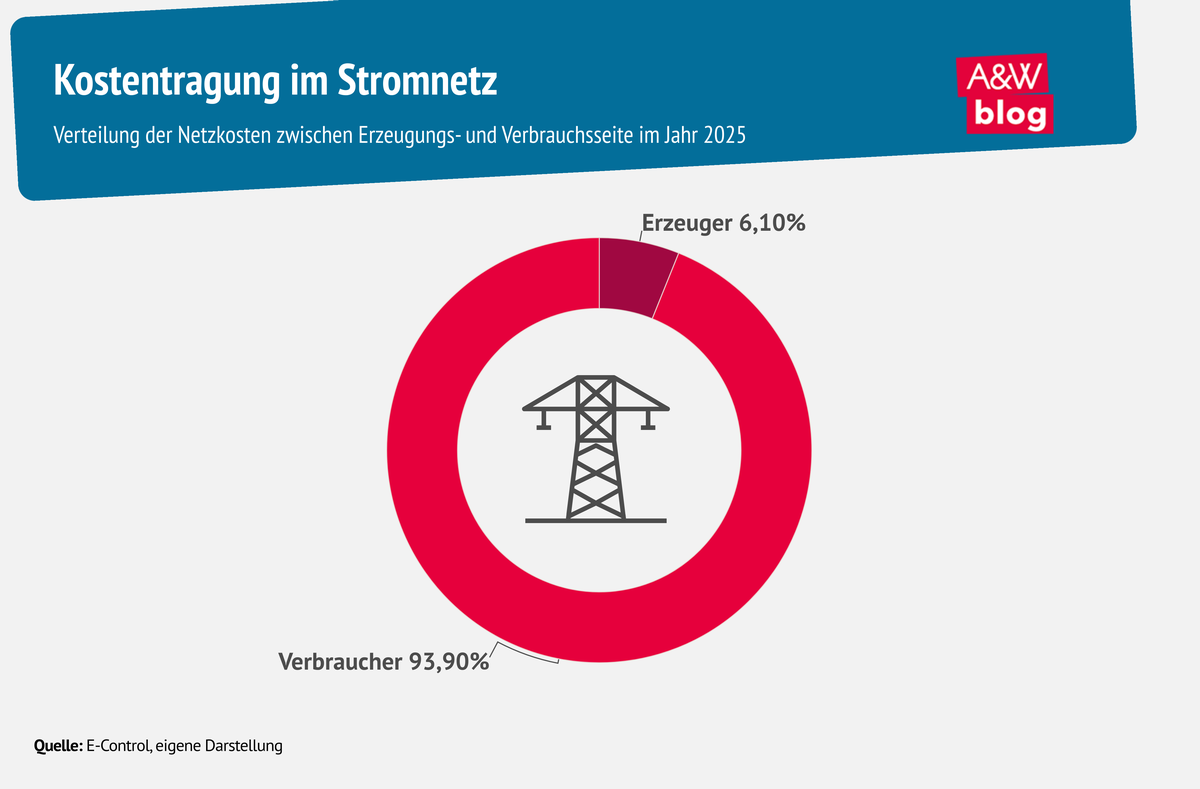

Rund drei Milliarden Euro kosten Ausbau, Instandhaltung und Betrieb der österreichischen Stromnetze pro Jahr. Würde man diese Kosten in einen Suppenteller gießen, dann müssten Stromerzeuger zurzeit nur einen einzigen Löffel dieser Suppe verdauen. Denn sie tragen nur rund 6 Prozent der Netzkosten. Die verbleibenden 94 Prozent müssen von den Verbraucher:innen ausgelöffelt werden. Haushalte und kleinere Unternehmen werden dabei nochmal stärker belastet als größere Verbraucher.

Die Netzentgelte werden drastisch steigen

In den kommenden zehn Jahren könnten sich die Netzentgelte verdoppeln. Für einen Durchschnittshaushalt bedeutet das Mehrkosten von rund 300 Euro pro Jahr. Der Grund dafür liegt im Netzausbau. Um die Klimakrise einzudämmen, müssen wir uns von fossilen Energieträgern verabschieden. Das erfordert einen starken Ausbau der erneuerbaren Stromproduktion. Die neuen Photovoltaikanlagen und Windräder müssen an ein leistungsstarkes Stromnetz angeschlossen werden. Vor diesem Hintergrund schätzt eine entsprechende Studie des AIT den Investitionsbedarf bei den Stromnetzen bis 2040 auf über 50 Milliarden Euro.

Die zusätzlichen Kosten für den Netzausbau werden durch höhere Netzentgelte gedeckt. Netzbetreiber sind Monopolisten, da jeder Ort in Österreich nur von einem Netzbetreiber erschlossen wird. Um Missbrauch zu verhindern, sind die Betreiber streng reguliert und ihre Erlöse dürfen nur die Kosten plus einen regulatorischen Gewinn umfassen. Die Regulierungsbehörde E-Control legt jährlich die Netzentgelte fest. Steigen die Kosten der Netzbetreiber durch den Ausbau, dann steigen die Entgelte. Die E-Control folgt dabei gesetzlichen Vorgaben. Diese sehen unter anderem vor, dass den Großteil der Kosten die Verbraucher:innen tragen.

Die Energiewende ist auf breite Unterstützung angewiesen

Die Energiewende ist ein Megaprojekt, das mit der Industriellen Revolution vergleichbar ist. Auf der einen Seite braucht es dafür einen ambitionierten Erneuerbaren-Ausbau, der die Energiebranche vor große Herausforderungen stellt. Sie braucht dafür die richtigen rechtlichen Rahmenbedingungen (etwa im Bereich von Planungs- und Genehmigungsverfahren) und klare Zielvorgaben.

Gleichzeitig ist die Energiewende aber auch ein zukunftsträchtiges Geschäftsfeld: Im Jahr 2023 haben allein die neun Landesenergieversorger und der Verbund-Konzern einen Gewinn von über fünf Milliarden Euro eingefahren. Auf der anderen Seite stehen Haushalte und Unternehmen, die in den letzten Jahren mit einer enormen Teuerung zu kämpfen hatten. Das Land befindet sich in einer anhaltenden wirtschaftlichen Rezession. Leistbare Energie gilt als Schlüsselfaktor für zukünftigen Wohlstand. Eine ausgewogene Verteilung der Kosten für den Netzausbau ist daher auch entscheidend für die Akzeptanz der Energiewende. Stabile Rahmenbedingungen wird es nur dann geben, wenn die Menschen hinter der Energiewende stehen. Eine gerechte Kostenverteilung ist dafür Voraussetzung.

Erzeugerbeteiligung reduziert Entgelte für Verbraucher:innen

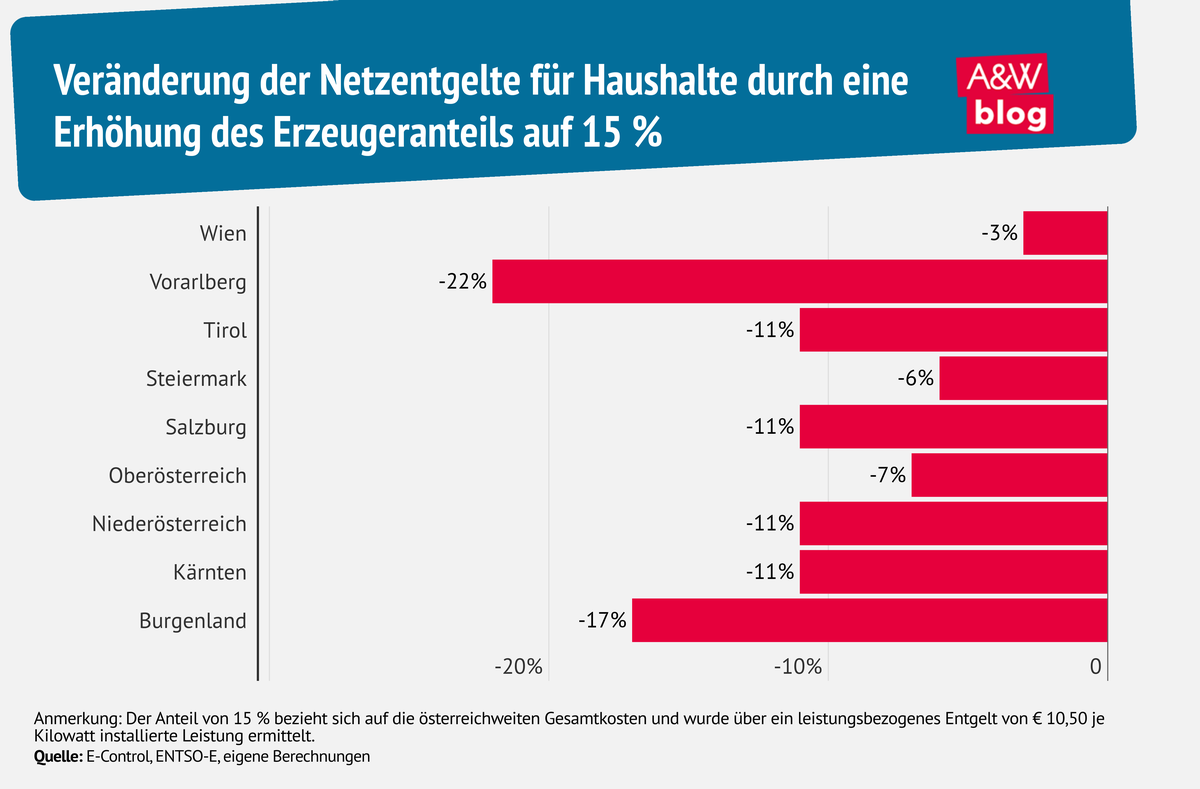

Erzeuger können über unterschiedliche Wege an den Kosten beteiligt werden. Erstens könnten die Entgelte bei der Anschlusskapazität ansetzen: Je stärker der Netzanschluss – also je mehr elektrische Energie zu einem bestimmten Zeitpunkt abtransportiert werden kann –, desto höher die Entgelte. Ein jährliches Entgelt von 10,50 Euro je Kilowatt Leistung würde rund 315 Millionen Euro bringen. Damit könnte man den Anteil der Erzeuger von 6 auf 15 Prozent steigern. Grafik 2 zeigt die Auswirkungen dieser Aufbringungsvariante für die Netzentgelte auf Haushaltsebene je Bundesland (Annahme: Die Einnahmen werden gleichmäßig auf den Verbrauch angerechnet).

Alternativ könnten die Erzeuger über die eingespeiste Menge beteiligt werden. Ein Entgelt von 0,4 Cent je eingespeister Kilowattstunde würde bei einer Einspeisemenge von rund 71 Terawattstunden ebenfalls rund 315 Millionen Euro bringen. Zum Vergleich: Der aktuelle Großhandelsstrompreis liegt bei 9,76 Cent je Kilowattstunde. Als dritte Option wäre es möglich, die Entgelte für den Anschluss neuer Anlagen an das Stromnetz an die tatsächlichen Kosten anzupassen.

Alle drei Varianten weisen unterschiedliche Vor- und Nachteile sowie Wechselwirkungen mit anderen energiewirtschaftlichen Bereichen auf, die sorgfältig abgewogen werden müssen, besonders im Hinblick auf den Ausbau erneuerbarer Energien. Die Auswirkungen variieren je nach Kraftwerksart. So wären wenig genutzte, aber flexible Kraftwerke stärker von einem leistungsabhängigen Entgelt betroffen, während Entgelte für den Anschluss von Neuanlagen vor allem Wind- und PV-Anlagen treffen würden.

Die Entgelte könnten außerdem dazu beitragen, das Stromsystem insgesamt effizienter zu gestalten. So ließen sich die Anschlussentgelte je nach verfügbarer Netzkapazität differenzieren. In Gebieten, in denen ein intensiverer Netzausbau erforderlich ist, wären die Entgelte höher. Auch eine zeitliche Differenzierung entsprechend der Netzauslastung wäre denkbar. Schließlich könnte eine Mischung aus verschiedenen Entgelten zum Einsatz kommen. Für Eigenversorger oder für Anlagen, die für die Versorgungssicherheit zentral sind, wären Ausnahmen möglich.

Günstiges Umsetzungsfenster für Erzeugerbeteiligung

Wie auch immer die Gestaltung im konkreten Fall aussehen wird: Damit die Energiewende von einer breiten Unterstützung getragen wird, muss die Bundesregierung für eine faire Kostenteilung sorgen. Das Regierungsprogramm sieht eine stärkere Beteiligung von Einspeisern auch tatsächlich vor. Dieses Vorhaben könnte die Bundesregierung recht zügig umsetzen. Denn entsprechende Vorgaben müssten im Elektrizitätswirtschaftsgesetz (ElWG) Niederschlag finden – und genau dieses soll bis zum Sommer ohnehin beschlossen werden. Der niederländische Strommarktregulator prüft übrigens bereits die Einführung entsprechender Maßnahmen.

Neben einer verursachergerechten Kostentragung wird es allerdings noch mehr Maßnahmen brauchen, um den Anstieg der Netzentgelte künftig einzudämmen. So müssen etwa Nutzung und Ausbau der Stromnetze möglichst effizient erfolgen. Das kann beispielsweise dadurch gelingen, dass die Netzplanung verbessert wird und Engpässe durch eine intelligente Netznutzung vermieden werden. Außerdem könnte der Staat durch Garantien und günstige Kreditlinien die Kosten für den Netzausbau senken. Auf die neue Bundesregierung warten also viele Aufgaben. Das Ziel muss eine Energiewende für die Vielen sein.