Andernorts blockierten in den letzten Monaten Traktoren die Straßen, um gegen geplante Umwelt- und Klimaschutzauflagen sowie EU-Subventionskürzungen zu protestieren. Hierzulande zeigt sich die Agrarvertretung erfreut. Denn der Agrarsektor ist eindeutig Gewinner im Regierungsprogramm. Medial wurde das als „reiche Ernte für die Bauern“ bezeichnet. Auf den ersten Blick fällt auf, dass, wenn es um höhere Subventionen, niedrigere Steuern und weniger Sozialabgaben geht, sehr konkrete Maßnahmen fixiert sind, die jenen im Programm der türkis-blauen Vorgängerregierung sehr ähnlich sind. Wenig quantifizierbar sind die Vorhaben hingegen bei Klima- und Umweltzielen. Die Frage ist: Wie gerecht und klimawirksam sind die Projekte?

DerAgrarsektor: Verursacher und Betroffener

Der Agrarsektor ist Teil des Problems, sollte Teil der Lösung sein und ist im hohen Maße vom Klimawandel betroffen. Klimaveränderungen können sich massiv auf die Produktion auswirken. Schon allein aus Eigeninteresse wäre die ambitionierte Senkung der Treibhausgase (THG) auch für den Agrarsektor ein Pflichtprogramm. Sein Anteil an in Österreich verursachten THG liegt bei 10 Prozent. Nicht inkludiert in dieser Berechnung ist die THG-Bilanz von Kunstdünger und Soja. Diese Produktionsmittel werden in der herkömmlichen Berechnung nicht der Landwirtschaft zugerechnet. Aus Lebenszyklusperspektive liegt der Landwirtschaftsanteil bei 14 Prozent, wenn der Energieeinsatz für Stickstoff-Mineraldünger und andere Betriebsmittel zugerechnet wird. Werden die THG-Emissionen durch die Sojaproduktion mitgezählt, steigt er sogar auf 20 Prozent. Der jährliche Import von ca. 500.000 Tonnen Soja für die Tiermast in Österreich wiegt schwer. Die THG-Bilanz ist für Soja deshalb so gravierend, weil dafür Tropenwälder oder andere wertvolle Ökosysteme zerstört werden. Positiv anzumerken ist das Vorhaben, Sojaimporte zum Teil durch den forcierten Anbau von europäischen Eiweißpflanzen zu ersetzen. Auch in betriebswirtschaftlichem Sinne kann dies ein Gewinn für die Landwirtschaft sein. Aber leider fehlen im Regierungsübereinkommen konkrete Ziele für die Klimabilanz in diesem Bereich.

Klimazielefür den Agrarsektor: Absichtserklärungen statt Ambitionen

Obwohl das Wort „Klima“ im Landwirtschaftskapitel 19-mal vorkommt,gibt es keinerlei quantifizierbare Verpflichtungen, die dazu geeignet wären,den geplanten Rückgang der THG festzumachen. Es fehlen schlicht und einfachambitionierte, in Zahlen gegossene Ziele. Vom „Beitrag zur Erreichung derKlimaziele“, „Klimaschutzpartnerschaft mit dem österreichischen Handel, um dieRegalflächen für österreichische Produkte zumindest aufrechtzuerhalten“, „evaluieren“,„prüfen“ und „Positionierung von Fördermaßnahmen für den Klimaschutz“ bis zumPlan „zusätzlicher finanzieller Abgeltung von Klimamaßnahmen“ sind hier einigeVorhaben nur allgemein aufgelistet. Auch das klare Bekenntnis zum Biolandbauist kein Novum. Nirgends steht, wie viel THG durch die Fördermaßnahmeneingespart werden soll. Auch mit dem Vorhaben, in den EU-Verhandlungen für einenverpflichtenden Beitrag des EU-Agrarbudgets von 40 Prozent einzutreten, istnoch kein entsprechender Rückgang der THG besiegelt. Der Plan imRegierungsprogramm, 40 Prozent der Mittel für Klimaschutz auszugeben, ist übrigenskeine neue Erfindung, sondern entspricht ohnehin einem Vorschlag derEU-Kommission. Von der anderen Seite betrachtet, bedeutet dies auch einAkzeptieren, dass 60 Prozent NICHT für klimarelevante Maßnahmen ausgegebenwerden müssen und damit sogar kontraproduktiv auf die Klimaziele wirken können.So sieht beispielsweise der Naturschutzbund in Deutschland die Feststellung, dass40 Prozent des Agrarbudgets für den Klimaschutz reserviert seien, alsVersuch, „die pauschalen Direktzahlungen als positiv für den Klimaschutz zurechtfertigen, statt zielgerichtete Klimamaßnahmen verpflichtend festzulegen“. Derwissenschaftliche Beirat des Bundesministeriums für Ernährung undLandwirtschaft in Deutschland fordert schon seitJahren erfolglos, dass EU-Agrarsubventionen ohne Umweltauflagen reduziert undabgeschafft werden. Stattdessen sollten ausschließlich Maßnahmen gefördertwerden, die eine positive Auswirkung auf Klima, Umwelt, Tierschutz etc. und denländlichen Raum haben. Der Widerstand der europäischen AgrarministerInnendagegen ist groß. Auch das Landwirtschaftsressort in Wien hat ganzheitlichenökologischen und einen auf den ländlichen Raum fokussierten Umbau derEU-Agrarsubventionen stets verhindert.

Unterdem Niveau des Nationalen Klima- und Energieplans (NEKP)

Dass im Regierungsprogramm nicht alle Maßnahmen des NEKP abgebildet und wiederholt werden, ist logisch. Es fehlt jedoch ein dringend notwendiges konkretes Bekenntnis dazu, da der vorliegende NEKP von der Vorgängerregierung erstellt wurde. Auch wenn nicht alle Vorhaben im NEKP quantifizierbar sind, so kann er doch als geeignete Basis eines Klimaplans für die österreichische Landwirtschaft gewertet werden. Vor allem der Problemaufriss ist brauchbar, und die zum Teil sehr konkret beschriebenen Maßnahmen im NEKP übertreffen das Regierungsprogramm, in dem nur von weiterem Prüfen und Evaluieren die Rede ist. Im NEKP wird beispielsweise eine 20%ige Reduktion von Mineraldünger festgehalten. Im Regierungsprogramm kommt dieses Wort gar nicht vor. Im NEKP wird die „Identifikation und der stufenweise Abbau kontraproduktiver Anreize und Subventionen“ angestrebt. Streng genommen wären damit Flächensubventionen ohne Klimaauflagen nicht mehr tragbar. Dass dieses Vorhaben im Regierungsprogramm mit dem Wort „Evaluieren“ umschrieben wird, darf bezweifelt werden.

NegativeSzenarien für die Erreichung der Klimaziele durch die Land- und Forstwirtschaftergeben großen Handlungsbedarf

Die Verknüpfung der Vorhaben im Regierungsprogramm mit einerkonkreten Senkung der THG wäre enorm wichtig. Umso mehr, als es bereits einige Publikationengibt, die einen Anstieg der THG aus der Landwirtschaft zeigen. Berechnungen desÖsterreichischen Wirtschaftsforschungsinstituts (WIFO) kommen zu dem Ergebnis,dass die Emissionen bis 2030 um bis zu 5 Prozent steigen könnten und nicht – wiebislang erwartet – abnehmen werden. In diesem Szenario wird von einerwahrscheinlichen Produktionsausweitung in der Milchwirtschaft ausgegangen, die alsHauptverursacherin dieses negativen Effekts gilt. Es bedarf daher, so dieEmpfehlung, wirksamer und sehr konkreter Maßnahmen, um dem drohenden Anstieggegenzusteuern.

Für den Wald in Österreich gibt es ebenfalls so manche düsterePrognose. Da ist die Rede von Bewirtschaftungsfehlern der Vergangenheit in Formvon naturfernen Monokulturen, von nicht an betreffende Standorte angepasstenBaumarten, von Bodenverdichtung etc. Die Trockenheit und der Borkenkäfer habenFichtenbeständen massiv zugesetzt. ForstexpertInnen stellten fest, dassNaturwälder bzw. standortangepasste Bestände kaum Anzeichen von Trockenstresszeigen. Zudem wird vor Zielkonflikten bei der Nachhaltigkeit vonFördermaßnahmen gewarnt. Einerseits wird nämlich der Ersatz von fossilerEnergie durch nachwachsende Rohstoffe gefördert, andererseits kann es genau dadurchzu weiterer negativer Produktionslenkung kommen. Zu bedenken ist, dass landwirtschaftlicheRohstoffe auf einem Boden wachsen, der selbst biogenes Material benötigt, umHumus zu bilden und damit CO2 binden zu können.

Schieflage: Garantie für die Landwirtschaftsfonds, Kürzung für Sozial- und Regionalfonds

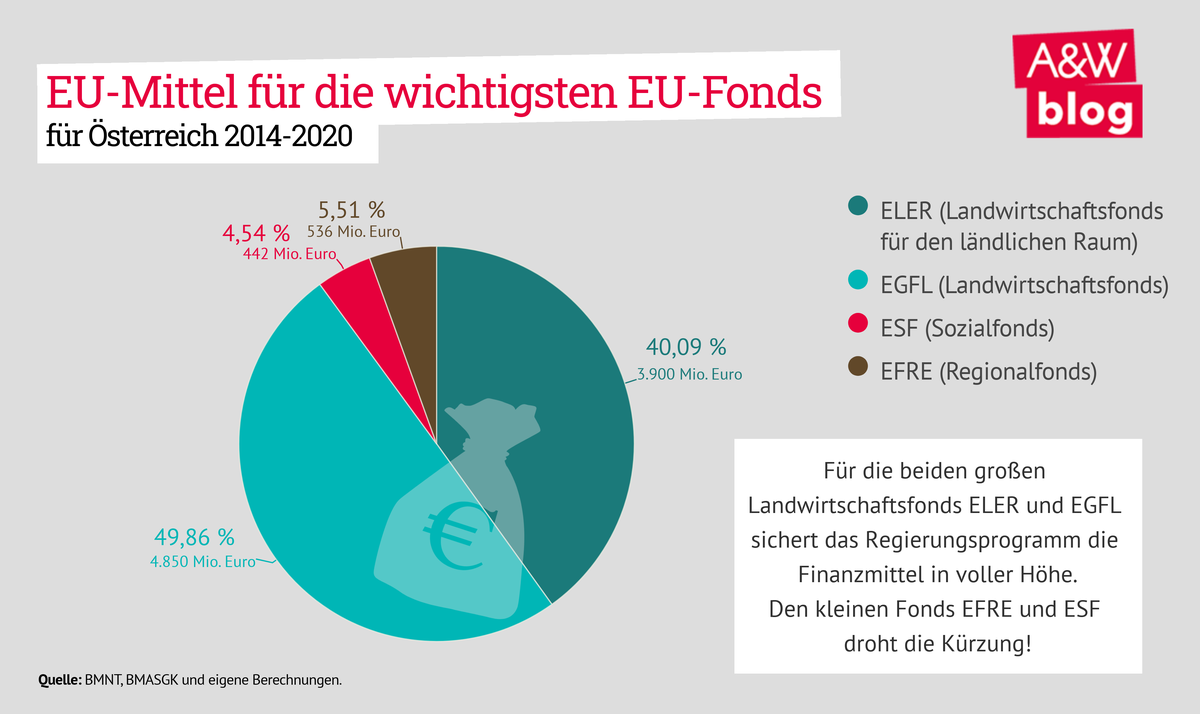

Sollten in Zukunft für die EU-Agrarfonds (EGFL und ELER) weniger Budgetmittel fließen, verspricht die Regierung, im Gegenzug das nationale Landwirtschaftsbudget zu erhöhen, ohne – wie vorhin dargestellt – die Mittel dafür an THG-Einsparungen zu knüpfen. Jährlich wären das ca. 110 Mio. Euro. Für die viel wahrscheinlichere Kürzung im EU-Sozialfonds (ESF) und im EU-Regionalfonds (EFRE) gibt es diese Garantie nicht. Hier wird offensichtlich mit zweierlei Maß gemessen. Dies ist umso problematischer, als sowohl der Sozial- als auch der Regionalfonds mit jeweils nur ca. 5 Prozent der EU-Budgetmittel an den entsprechenden vier EU-Fonds für Österreich äußerst spärlich dotiert sind – wie die Grafik zeigt. Im Klartext könnte das bedeuten: Die hohen Agrarsubventionen sollen bestehen bleiben, die ohnehin geringen Mittel für Sozial- und Regionalförderungen werden weiter reduziert.

Höherenationale Agrarsubventionen außerhalb des EU-Fördersystems

Zusätzlich zur Erhöhung des nationalen Landwirtschaftsbudgets im Falle der EU-Kürzung werden weitere nationale Fördermaßnahmen versprochen. Konkret handelt es sich um „zusätzliche nationale Mittel zur Reduktion von Ammoniak-Emissionen“ und Zuzahlungen zu „Risikoversicherungsprämien“ und Prämien für die „Einkommensversicherung“ bzw. die „Ausweitung und Stärkung des Versicherungsschutzes für Risiken und Schäden in der Land- und Forstwirtschaft“. Alle diese Fördermaßnahmen könnten aus den vorhin dargestellten EU-Agrarfonds finanziert werden. Daher ist der Schluss naheliegend, dass es sich hier schlicht um eine Auffettung des Förderbudgets für die Landwirtschaft handelt – vorwiegend aus anderen Budgetbereichen als dem Landwirtschaftsbudget. Denn Versicherungsprämien für die Landwirtschaft werden bereits jetzt zu 50 Prozent aus dem beim Finanzministerium angesiedelten Katastrophenfonds subventioniert. Die Ausgaben dafür sind in den drei letzten Berichtsjahren bereits um 256 Prozent auf 64 Mio. Euro gestiegen. Zusätzliche Subventionen für neue Versicherungsprämien bringen eine kräftige Erhöhung der öffentlichen Gelder für den Agrarsektor. Für den Fall, dass der Klimawandel mangels wirksamer Maßnahmen voranschreitet und die Versicherung den Schaden nicht abdeckt, gibt es eine weitere Zusage: Das Regierungsprogramm verspricht die „Weiterführung der Unterstützung bei Schäden durch Klimawandel (Dürre, Stürme)“.

SchlechteNoten für Klimaziele in der Landwirtschaft abwenden

Die Klimaziele für die Landwirtschaft im Regierungsprogramm sindunzureichend. Ohne gewaltige Anstrengungen droht daher im Klimazeugnis ein„Nicht genügend“ im Fach Landwirtschaft.

Für eine positive Beurteilung bräuchte es

- eine ergebnisorientierte Förderpolitik mit einer quantifizierbarenTHG-Reduktion,

- das Bekenntnis, keine klimaschädlichen Maßnahmen mehr zu fördern,und

- ordnungspolitische Maßnahmen, um klimaschädliches Verhalten zuverhindern.

Die Landwirtschaft hätte großes Potenzial klimaschädliche Gase zu reduzieren bzw. zu binden. Sie muss Teil der Lösung werden. Einen glatten „Klima-5er“ bekommt daher auch der neueste Vorstoß der Landwirtschaftsministerin: Sie möchte für die Landwirtschaft das sogenannte „Dieselprivileg“ auf jeden Fall erhalten. Dadurch würde die für das Klima kontraproduktive Praxis gefördert, dass für die Produktion von nicht-fossilen Treibstoffen (Getreideanbau für Bioethanol) Traktoren eingesetzt werden, die mit fossilem Diesel betrieben werden. Dies ist ein Widerspruch in sich, der nichts mit verantwortungsvoller Klimapolitik zu tun hat.