Der Präsident der Österreichischen Wirtschaftskammer hat jüngst die Diskussion über den Standort Österreichs in einem bekannten Diktum neuerlich angefacht und damit wieder jenes Standortargument strapaziert, welches fest im Argumentationspool der Industrie zu liegen scheint. Argumente, Vergleichszahlen und Indikatoren finden sich zuhauf, denn es existiert bereits eine große Zahl an internationalen Benchmarkingstudien und Rankings, welche allesamt eine Fülle an Vergleichsindikatoren anbieten. Daraus werden dann – je nach Standpunkt und Interessenslage – Argumente in Hinblick auf eine Standortproblematik oder auch in Richtung Standortvorteile abgeleitet. Für politische Entscheidungsträger ist dies ein beliebtes Indikatorensammelsurium, um politische Botschaften zu untermauern. Doch wie steht es wirklich um den Standort Österreich? – Versuch einer seriösen Antwort.

Standortattraktivität allgemein

In den letzten Jahren sind Fragen nach der internationalen Standortattraktivität in vielen Ländern auf der wirtschaftspolitischen Agenda nach oben gerückt. Schließlich verschärft die zunehmende Mobilität der Produktionsfaktoren Kapital, Arbeit und Wissen die Konkurrenz nicht nur unter den Unternehmen sondern auch unter den Volkswirtschaften. Denn eine Volkswirtschaft ist dann in der Lage, die Voraussetzungen für nachhaltigen Wohlstand zu erfüllen, wenn sie im internationalen Standortwettbewerb Kapital und Knowhow in Form von hochqualifizierten Arbeitskräften anzuziehen und der Abwanderung solcher Faktoren entgegenzuwirken vermag. Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind daher so zu gestalten, dass der Standort im Rahmen der globalen Arbeitsteilung eine hinreichende Rendite von innovations- und wertschöpfungsintensiven Aktivitäten ermöglicht.

Industrierelevante Standortfaktoren

Allerdings nehmen viele Studien zur internationalen Wettbewerbsfähigkeit häufig entweder eine makroökonomische oder eine explizite mikroökonomische Perspektive ein, fragen also nach den Erfolgsfaktoren von Volkswirtschaften insgesamt oder von einzelnen Unternehmen. Hingegen stehen Fragen nach den Rahmenbedingungen sowie den Standortfaktoren, welche für die Industrie besonders relevant sind, kaum im Fokus internationaler Vergleichsstudien. Aber auch bei der Herausarbeitung industrierelevanter Standortfaktoren besteht die Gefahr einer zu engen Fokussierung auf die Motive von Direktinvestitionen oder auch einer oberflächlichen Betrachtung relevanter Standortfaktoren.

Die Standortfaktorenanalyse des IW Köln

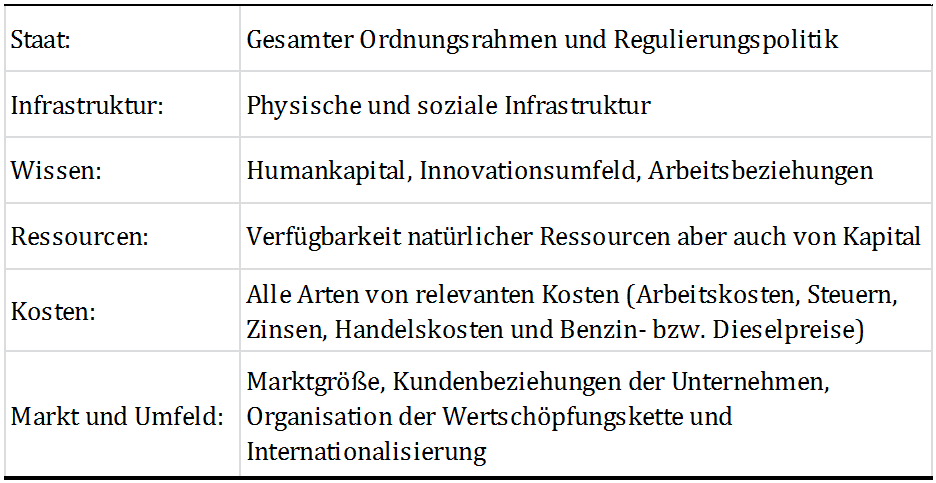

Einen umfassenden und methodisch interessanten Versuch, maßgebliche Standortfaktoren für die Industrie international zu vergleichen, unternahm jüngst das Institut der deutschen Wirtschaft Köln (IW 2012). Auf der Basis von 58 Einzelindikatoren aus internationalen Datenbanken (Weltbank, OECD etc.) wurden in der Studie sechs Themenbereiche definiert, welche allesamt relevant für die Standortqualität von Unternehmen sind:

Themenbereiche der industriellen Standortqualität

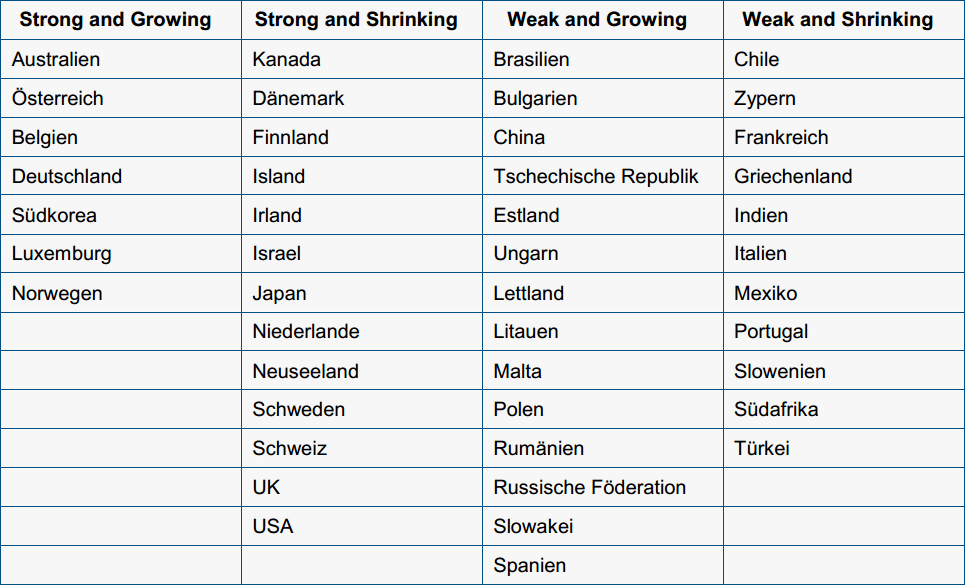

Die Wirkungen der Indikatoren wurden regressionsanalytisch überprüft. Neben dem aktuellen Niveau der industriellen Standortqualität im internationalen Vergleich wird auch die Dynamik der letzten 15 Jahre untersucht. Allerdings ist die Dynamik mit Vorsicht zu interpretieren, da bei bereits hoch entwickelten Volkswirtschaften – ausgehend von einem hohen Niveau – rasche Verbesserungen weniger wahrscheinlich sind. Insgesamt wurden 45 Länder verglichen und nach einer sorgfältigen Abwägung der Aussagefähigkeit sowie unter Berücksichtigung methodischer Limitierungen erfolgte der Vergleich der Standortqualität zwischen den untersuchten Ländern nicht durch eine isolierte Betrachtung von Niveau und Dynamik sondern vielmehr in Kombination. Das Ergebnis der umfassenden und fundierten Analysen führt zur Einteilung der betrachteten Länder in vier Gruppen:

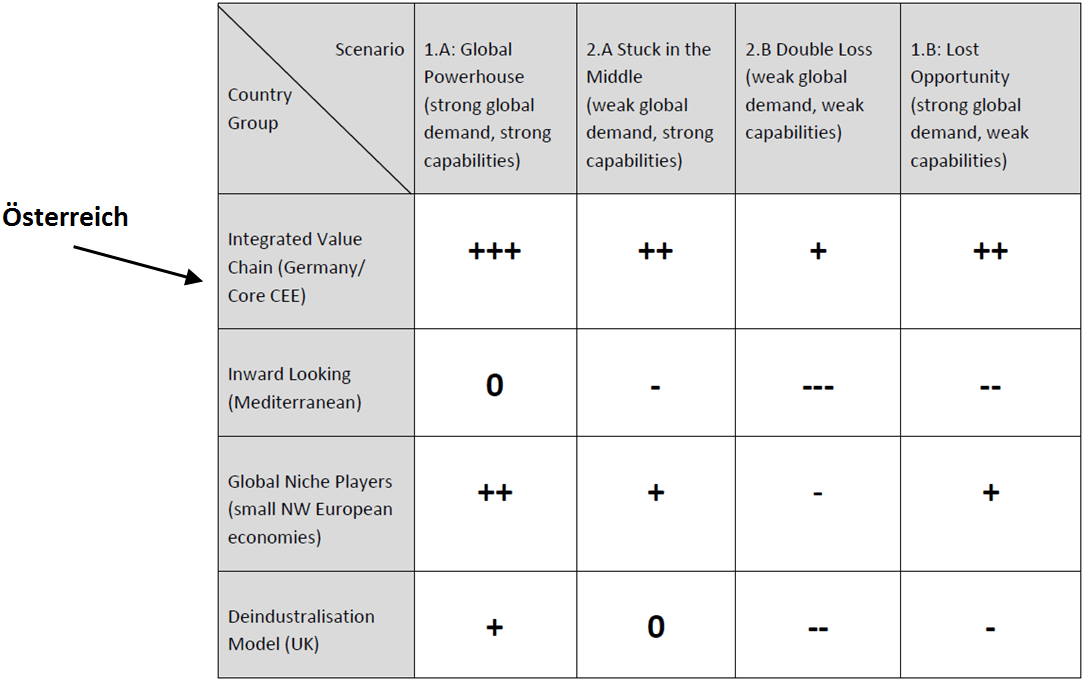

Quelle: IW (2012) Weitere empirische Untersuchungen zeigen, dass Länder, die ihre Standortfaktoren verbesserten, auch ein Wachstum ihrer Industrie zu verzeichnen hatten. Dieser Hinweis verdeutlicht, dass das Verarbeitende Gewerbe – trotz des Trends zur Deindustrialisierung – immer noch große Bedeutung hat. Zunehmend setzen Industrieunternehmen hybride Geschäftsmodelle ein, die den Kunden kombinierte Dienstleistungs- und Industrieprodukte entlang einer lebenszyklusorientierten Wertschöpfungskette anbieten und sich dadurch auch von Wettbewerbern insbesondere aus Schwellenländern absetzen können. Der Vergleich der industriellen Standortqualität ergibt, dass Österreich grundsätzlich gut aufgestellt ist und im internationalen Vergleich eine überdurchschnittlich hohe industrielle Standortqualität aufweist. Bei der Entwicklung (Dynamik-Index) zeigt Österreich eine durchschnittliche Entwicklung, was angesichts der rasanten Entwicklung in einigen aufholenden Staaten und des bereits hohen Standortniveaus dennoch eine erfreuliche Entwicklung darstellt. Während die Studie des IW-Köln dem Standort Österreich eine durchwegs hohe Qualität bescheinigt, so lässt sich damit die Kritik an der erodierenden Standortqualität nur beschränkt entkräften. Diese lässt sich von aktuellen und vergangenen Befunden nicht irritieren und verweist auf eine sich verschlechternde Zukunft. Freilich enthalten sich die Kritiker auch jener Konkretheit, welche letztlich eine Überprüfung ihrer Prognosen ermöglichen würde. Tatsächlich zeichnen aber auch die wenigen seriösen Studien über zukünftige Standortpotenziale ein sehr positives Bild für Österreich. So hat die Europäische Kommission kürzlich eine Reihe von renommierten ÖkonomInnen eingeladen, um zu zentralen Fragstellungen zur Zukunft der Wirtschafts- und Währungsunion Stellung zu nehmen. In einer Analyse, die um Rahmen dieser Initiative entstanden ist, entwerfen Van Ark et al. (2013) Wachstumsszenarien für unterschiedliche Ländergruppen in der EU bis 2025. Die wesentlichen Determinanten sind dabei einerseits Investitionen in Kernkompetenzen (core capabilities) zur Steigerung der Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit sowie andererseits die globale Nachfrage nach den produzierten Gütern und Dienstleistungen. Insgesamt unterteilen van Ark et al. (2013) die europäischen Volkswirtschaften in vier Gruppen, wobei Österreich zusammen mit Deutschland und einigen Staaten aus Mittel- und Osteuropa zur Ländergruppe „integrated value chain“ gehört. Kennzeichnend für diesen Cluster ist ein hoher Industrieanteil, wachsenden Technologiebranchen und einer sehr effiziente überregionale Arbeitsteilung, was diesen Ländern in allen Szenarien die beste Performance in der EU beschert. Von daher lässt sich daher auch pro futuro festhalten, dass Österreich zu den attraktivsten Standorten in Europa zählen wird und keine signifikante Verschlechterung der Standortqualität zum status quo absehbar ist – eher das Gegenteil. Freilich bedarf es zur Realisierung dieser positiven Zukunftsvision weiterer Reformen und Investitionen. (Keuschnigg C., Reiner, C. und Schibany, A. 2013)

Auf Basis von fundierten empirischen Studien kann gezeigt werden, dass die Argumente der rezenten Kritik über eine Erosion von Standortvorteilen nur eingeschränkt nachvollzogen werden können. Einmal mehr zeigt sich hier, dass die Reduktion komplexer Strukturen und Dynamiken auf einen Rangplatz in Rankings vielfach Anlass zu ökonomischen Missverständnissen oder politökonomisch motivierter Krisenrhetorik bietet. In beiden Fällen ist eher nicht mit sachdienlichen Hinweisen für eine proaktive und rationale Wirtschaftspolitik zu rechnen. Generell lässt sich feststellen, dass Österreich über eine hohe Standortqualität verfügt und auch pro futuro kein überzeugender Grund für eine abnehmende Attraktivität vorliegt. Freilich bedarf es hierzu beständiger Bemühungen der Wirtschaftspolitik und der Unternehmen, die unter Berücksichtigung der internationalen Wettbewerbsverhältnisse ihren Instrumenteneinsatz strategisch planen müssen. Eine gute Ausgangsposition im internationalen Vergleich sollte daher von der neuen Regierung vor allem als Möglichkeit begriffen werden, notwendige Zukunftsinvestitionen umfassend und zeitnah umzusetzen. Referenzen: IW (2012): Die Messung der industriellen Standortqualität in Deutschland; Institut der deutschen Wirtschaft Köln, im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie (BMWi). Keuschnigg, C., Reiner, C. und Schibany, A. (2013): Wachstum durch Bildung, Innovation und Strukturwandel. In: Wirtschaftspolitische Blätter, 3/2013, 423-445. Van Ark, B. et al. (2013): Recent changes in Europe’s competitive landscape and medium-term perspectives: How the sources of demand and supply are shaping up. Economic Papers, 485. Dieser Beitrag erscheint in Kürze auch in den “wirtschaftspolitik-standpunkten 4/2013“. Diese können hier abonniert werden.

Vergleich der industriellen Standortqualität – Niveau und Dynamik

Hohe Standortqualität Österreichs…

…auch für die Zukunft erwartet

Performance von Volkswirtshaften unter alternativen volkswirtschaftlichen Szenarien

Wirtschaftspolitische Implikationen