Wer eine Straße oder ein Kraftwerk baut, sollte Betroffene frühzeitig einbinden. Stattdessen rufen die Vertreter:innen der Wirtschaft seit Jahren nach einer Deregulierung von Umweltverfahren, die demokratische Rechte einschränkt. Das Ziel: eine vermeintliche Beschleunigung von Genehmigungen. Doch solche Maßnahmen verursachen mehr Konflikte, Verzögerungen und rechtliche Unsicherheit und schaden am Ende den Vielen. Nachhaltige Projekte entstehen durch kluge Planung, ausreichende Behördenressourcen und ehrlichen Dialog, nicht durch ein Überfahren der Öffentlichkeit.

Schneller bauen durch weniger Umweltschutz? Ein Irrweg

Der geleakte Energie-Masterplan der Wirtschaftskammer, die geheimen Verhandlungsprotokolle von FPÖ-ÖVP, die jüngsten Beschleunigungsgesetze in Salzburg und der Steiermark, sie alle schlagen in dieselbe Kerbe: Demokratische Rechte sollen für schnellere Verfahren geopfert werden. Konkret heißt das kürzere Fristen für Einwendungen, weniger Rechte für Umweltanwaltschaften und Umweltschutzorganisationen und eingeschränkte Beschwerdemöglichkeiten. Weniger Bürokratie und mehr unternehmerische Freiheit ist eine verlockende Erzählung – tatsächlich geht es jedoch darum, umstrittene Großprojekte schneller durchzusetzen und auf dem Rücken der betroffenen Menschen und ihrer Lebensgrundlagen kurzfristig Profit zu schlagen.

Warum Umweltverfahren wichtig sind

Stellen wir uns vor: In Niederösterreich soll ein großer Windpark mit 20 Windrädern errichtet werden. Das Gebiet liegt nahe mehreren kleinen Ortschaften. Je nach Betroffenheit stellen sich unterschiedliche Fragen: Wird der Schall der Rotoren zur dauerhaften Belastung der Anwohner:innen und stört er die Erholung nach einem langen Arbeitstag? Werden die für Landwirt:innen wichtigen Zufahrtswege durch Schwertransporte dauerhaft belastet? Gleichzeitig ist das Gebiet ein wichtiger Lebensraum für bedrohte Vogelarten wie die Wiesenweihe, deren Flugrouten durch die Rotoren gefährdet sein könnten. Solche Interessen – von Anwohner:innen über Landwirt:innen bis hin zum Naturschutz – müssen in die Umsetzung von Großprojekten einbezogen werden.

Umweltverfahren bieten dafür einen Rahmen. Sie dienen dazu, Zielkonflikte zu adressieren und Risiken für unsere Lebensgrundlagen abzufangen. Dabei erreichen jährlich nur 10 bis 20 Großverfahren die Schwelle, für die eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) notwendig ist. Dort werden die möglichen Auswirkungen des geplanten Vorhabens auf die Umwelt geprüft und Maßnahmen diskutiert, wie das Projekt umweltverträglich umgesetzt werden kann.

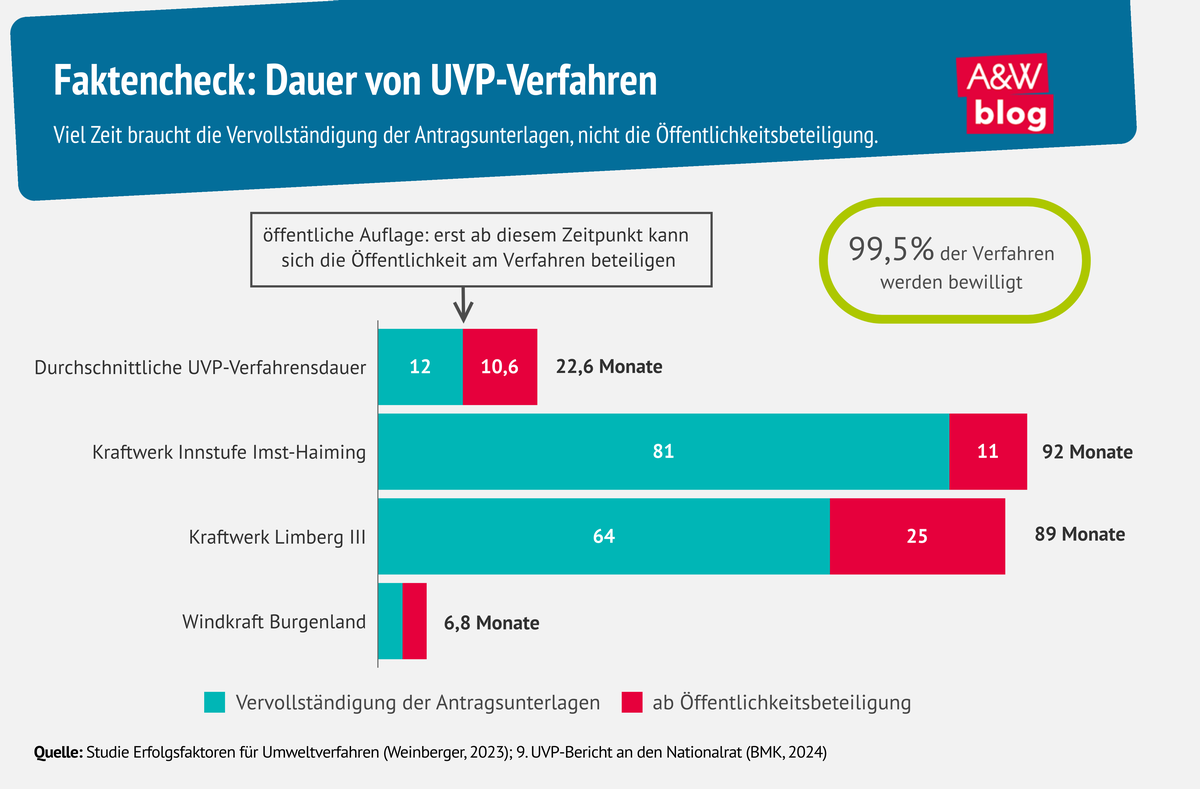

Dabei zeigt ein Blick auf die UVP-Datenbank, dass die Behauptung, Öffentlichkeitsbeteiligung sei ein Hindernis für schnelle Genehmigungen, nicht der Faktenlage entspricht. 99,5 Prozent aller UVP-Projekte werden am Ende auch bewilligt. Sie dauern durchschnittlich fast zwei Jahre, allerdings nur 10,8 Monate ab Vollständigkeit der Projektunterlagen. Erst ab diesem Zeitpunkt kann sich die Öffentlichkeit überhaupt am Verfahren beteiligen. Verzögerungen entstehen damit nicht durch zu viel Mitsprache, sondern weil schlecht geplant wurde oder Bedenken ignoriert wurden – und genau das führt zu langwierigen juristischen Auseinandersetzungen. Die Erfahrung zeigt aber: Wer klug plant und die Öffentlichkeit einbindet, spart am Ende Zeit, Geld und Widerstand. Statt Umweltverfahren weiter zu schwächen und damit das Konfliktpotenzial zu erhöhen, braucht es eine echte Beteiligungskultur. Drei Maßnahmen sind dafür zentral:

1. Bessere Planung, die Zeit, Geld und Nerven spart: Viele Konflikte entstehen durch eine schlechte Standortwahl. Frühzeitige, strategische Planung kann das verhindern. Dabei müssen mehrere Planungsebenen sinnvoll ineinandergreifen. Es braucht ein koordiniertes und verbindliches Vorgehen zwischen Bund und Ländern durch eine übergeordnete Infrastruktur- und Energieraumplanung. Die strategische Planung am runden Tisch erzielt dabei die besten Ergebnisse. Hier kommen alle Expert:innen wie Amtssachverständige, die Umweltanwaltschaft und Umweltschutzorganisationen gleichberechtigt zu Wort. Sobald konkrete Varianten und Trassen feststehen, braucht es in einem zweiten Schritt den breiten Dialog mit Gemeinden und den Menschen vor Ort. Beispiele aus dem Burgenland zeigen die positiven Effekte einer echten Beteiligungskultur:

- Windkraft im Burgenland: Dank Planung am runden Tisch beträgt die durchschnittliche Verfahrensdauer nur 6,8 Monate, mit nur einem einzigen Einspruch (!) bei über 30 Verfahren. Zum Vergleich: Die durchschnittliche Verfahrensdauer für die UVP liegt derzeit bei 22,6 Monaten.

- Abfallwirtschaft in Wien: Auch die Planung zum Abfallwirtschaftsplan 2025–2030 der Stadt Wien bestätigt erneut die Vorteile der Planung am runden Tisch. Dank dieser partizipativen Vorgehensweise gab es zum fertigen Entwurf nur eine Handvoll Stellungnahmen, die rasch abgearbeitet werden konnten, da die meisten Themen bereits im Vorfeld geklärt wurden.

2. Mehr Ressourcen für Koordination und Dialog: Fristen zu kürzen, ohne die Behörden mit ausreichend Personal auszustatten, ist im besten Fall ergebnislos, im schlimmsten Fall verzögert es Verfahren weiter. Schlechte Vorbereitung und unvollständige Unterlagen verdoppeln derzeit die Dauer der Verfahren von 10,8 Monaten auf rund 22,6 Monate. Das Wasserprojekt Kaunertal ist etwa seit 2012 mit der Verbesserung der Projektunterlagen beschäftigt. Statt die Qualität der Prüfungen zu schwächen, braucht es mehr Unterstützung der Projektwerbenden bei der Einreichung durch die Behörden. Diesen fehlt es aber vor allem in kleineren Bundesländern an Ressourcen, besonders an Amtssachverständigen, die Antragsunterlagen rasch bewerten können. Es braucht daher bundesweit ausreichend Amtssachverständige für alle Fachbereiche. Der oftmals vorgebrachte Vorschlag der Kompensation durch nichtamtliche Sachverständige erhöht den Koordinationsaufwand nur weiter.

3. Bessere Datengrundlagen: Zum Genehmigungsverfahren gehört die Frage, welche Folgen ein Großprojekt auf die Tier- und Pflanzenwelt vor Ort hätte. Wenn die Untersuchung bei null beginnt, dauert sie länger und verzögert das Verfahren. Derzeit sind Biodiversitätsdaten nicht immer öffentlich zugänglich, vollständig oder vergleichbar. Deshalb braucht es ein koordinatives Vorgehen zwischen den Bundesländern, intensivere Grundlagenarbeit zur Biodiversität und einheitliche Methoden zur Lückenschließung.

Bürger:innenstimmen, die zählen – das Beispiel der S10

Vorausschauende Akteur:innen setzen längst auf Öffentlichkeitsbeteiligung. Sie wissen, dass sie so letztlich schneller ans Ziel kommen. Für die Neuerrichtung der Mühlviertler Schnellstraße (S10) in Oberösterreich wurde breitenwirksam in Form von Informationskampagnen informiert und mit den Gemeinden eine Arbeitsgruppe gegründet, deren Protokolle öffentlich abrufbar waren.

Martin Flautner, Polier und Anrainer der S10, berichtet positiv über den Prozess: „Ich schaue direkt auf die S10. Deshalb war mir die Einbindung sehr wichtig. Durch die Gespräche wurden gute Lösungen für Lärm- und Sichtschutz getroffen.“ Ohne diese Maßnahmen wäre seine Lebensqualität deutlich schlechter: „Ich bin Polier und könnte es mir nicht leisten, einfach wegzuziehen. Wenn Beteiligung in Zukunft eingeschränkt werden soll, fände ich das sehr traurig gegenüber den Bürgern. Ehrliche Anliegen, von wem auch immer sie kommen, dürfen nicht einfach vom Tisch gewischt werden.“ Auch Ortsbauernobmann Andreas Friesenecker betont: „An der Bevölkerung vorbeizuplanen funktioniert nicht. Lokales Wissen macht oft den Unterschied – etwa bei Wildkorridoren oder landwirtschaftlichen Wegen.“

Stimmen der Umwelt als Versicherung für die Zukunft

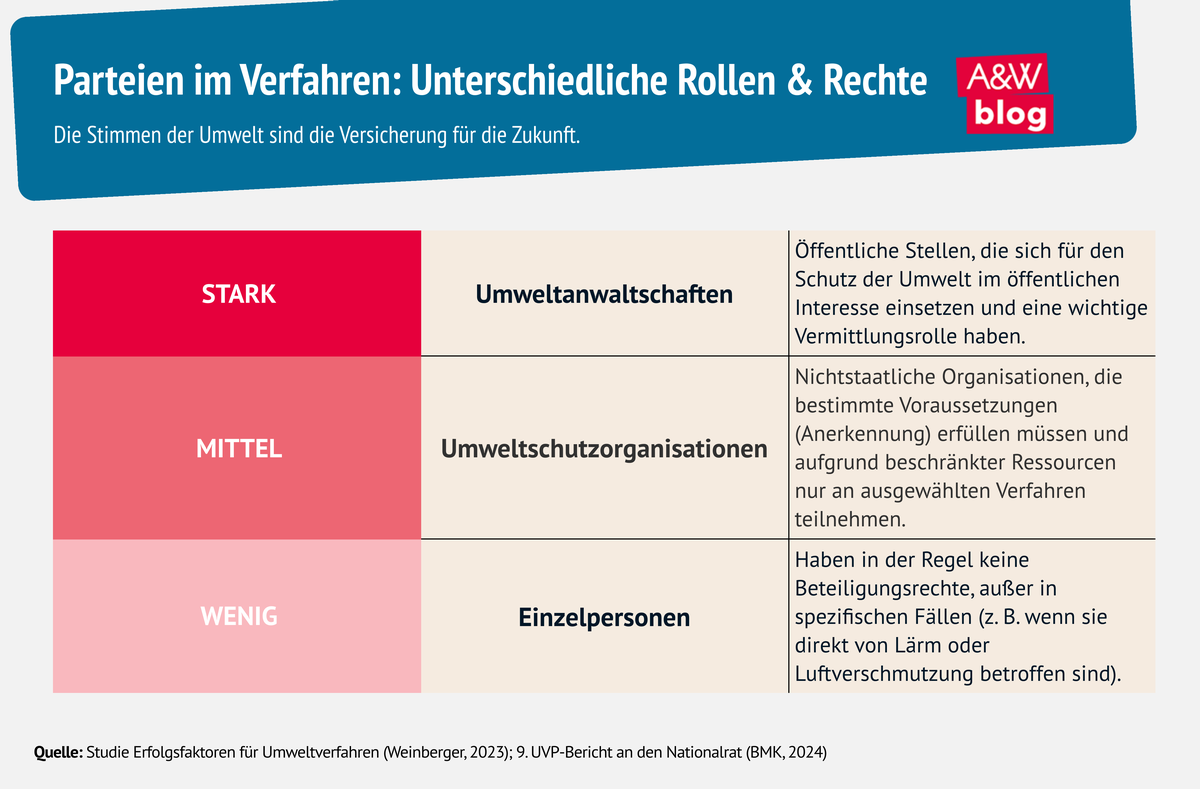

Wenn jemand ein Haus baut, darf er oder sie nicht das Grundwasser belasten oder Schadstoffe ins Erdreich leiten. Dasselbe gilt für Großprojekte – deshalb vertreten die Umweltanwaltschaften in den Bundesländern die Natur und vermitteln überparteilich zwischen Behörden, Unternehmen und Betroffenen, um gemeinsam Lösungen zu finden. Umweltschutzorganisationen schlagen aufgrund rechtlicher Einschränkungen und eingeschränkter Ressourcen nur bei gravierenden Fällen Alarm, weshalb sie Umweltanwaltschaften auch nicht ersetzen können. Einzelpersonen können hingegen nur für sie unmittelbare Auswirkungen eines Projekts, z. B. Luftverschmutzung oder Lärmbelästigung, geltend machen. Dabei treffen auch indirekte Folgen der Klimakrise und Naturzerstörung am Ende die Vielen. Die Beteiligung der Umweltanwaltschaften und Umweltschutzorganisationen in Verfahren ist damit eine Art Lebensversicherung. Diese Stimmen dürfen durch die Politik nicht geschwächt werden, wie das zuletzt in Salzburg der Fall war und nun auch in der Steiermark geplant ist.

Das trifft vor allem diejenigen, die am wenigsten für die Zerstörung der Umwelt verantwortlich sind. Viele können es sich nicht leisten, einfach wegzuziehen. Hochwasserkatastrophen wie im Herbst 2024 in Ostösterreich zeigen, dass Umweltschutz kein Luxus ist, sondern unsere Existenz sichert. Dank der Neuen Donau, welche als Entlastungsgewässer für den Hochwasserschutz konzipiert wurde, blieben viele Bezirke verschont. Auch die Renaturierung des Liesingbachs in Wien und der unteren Traisen in Niederösterreich hat Schlimmeres verhindert. Das zeigt: Nur vorausschauende Planung und eine gute Daseinsvorsorge können uns stabil und sicher durch Krisen bringen. Leider befinden sich aber mehr als die Hälfte der österreichischen Fließgewässer in keinem guten ökologischen Zustand gemäß der EU-Wasserrahmenrichtlinie – und dennoch fand sich in den Verhandlungsprotokollen von Blau-Schwarz etwa der Vorschlag, speziell Genehmigungen für Wasserkraftprojekte zu erleichtern.

Rechts- und Planungssicherheit statt Schnellschüsse

Die Vorschläge von Blau-Schwarz und der Interessenvertretung der Wirtschaft betreffen Prüf- und Beteiligungsmechanismen, die jahrzehntelang mühsam erkämpft wurden und mit einem Federstrich zunichte gemacht werden sollten. Zumindest temporär, denn die vorgeschlagenen Maßnahmen waren teilweise völker- und europarechtswidrig. Dazu gibt es zahlreiche Beispiele, wo Projekte vom Gericht zurück an den Start geschickt wurden. Zuletzt hat der Verfassungsgerichtshof eine Regelung in Oberösterreich aufgehoben und klargestellt, dass bei Naturschutzbedenken auch trotz einer (ersten) Bewilligung nicht automatisch losgebaut werden darf. Das schafft weder Effizienz noch die notwendige Rechts- und Planungssicherheit.

Fazit: Nachhaltigkeit braucht kluge Planung und echte Beteiligung

Deregulierungsmaßnahmen sind Scheinlösungen. Sie gefährden Umwelt, Mitsprache und langfristig auch die Wirtschaft. Erfreulicherweise setzt das Regierungsprogramm 2025–2029 auf wichtige Erfolgsfaktoren wie die Erhöhung der Ressourcen von Behörden und Gerichten, einen leichteren Zugang zu Amtssachverständigen und mehr verbindliche Koordination zwischen Bund und Ländern – zumindest bei der Infrastrukturplanung. Der Aufbau eines Monitoringzentrums für Biodiversität und mehr Unterstützung der Unternehmen bei der Antragsstellung sollen zumindest geprüft werden. Gleichzeitig stehen geplante Fristenkürzungen wie die Streichung der Zustellfiktion im UVP-Gesetz im Widerspruch zur ebenfalls erwähnten effektiven Öffentlichkeitsbeteiligung. Die neue Bundesregierung sollte bei der Umsetzung ihrer Vorhaben auf erfolgreiche Beispiele setzen: Ein guter Bauherr baut mit den Nachbarn, nicht gegen sie. Nur so entstehen tragfähige, akzeptierte Lösungen für die Zukunft, die den Interessen der Vielen und ihren Lebensgrundlagen gerecht werden.