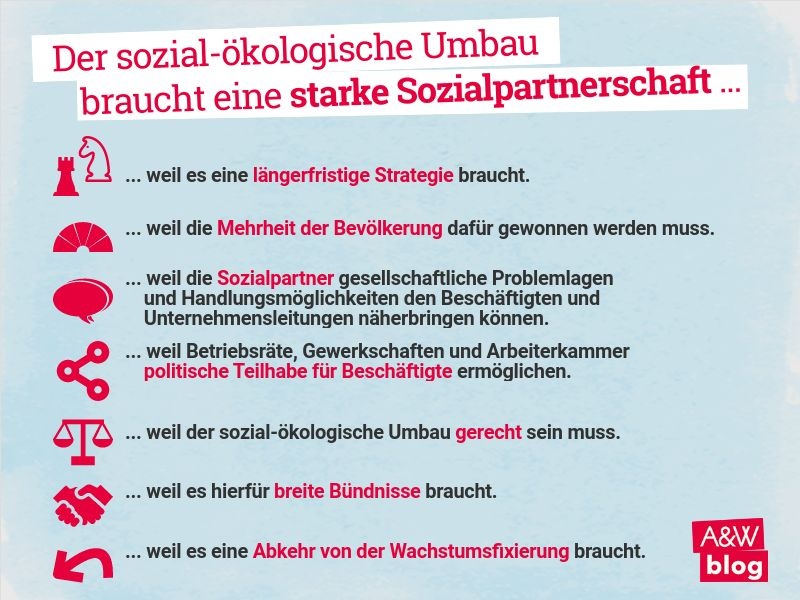

Derzeit scheint es so, als ob die weitreichende Umweltkrise den wirtschaftlichen „Kernthemen“ wie Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit untergeordnet wird. Doch ökologische Fragen sind immer auch soziale Fragen, nämlich solche von Ungleichheit, Ausbeutung und Macht. Die Sozialpartnerschaft muss sich sozial-ökologisch orientieren, um langfristige Interessen an einer lebenswerten Gesellschaft jenseits von Profit- und Wachstumsorientierung sichern zu können.

Dabei sollten Betriebsräte, Gewerkschaften und Arbeiterkammer dafür sorgen, dass der Umbau nicht kapitalgetrieben auf dem Rücken der Beschäftigten ausgetragen wird, sondern gerecht stattfindet und allen Menschen materielle und politische Teilhabe sichert.

Ökologie-Themen haben aktuell wenig Konjunktur. In den Umfragen des Euro-Barometers zu den Themen, die die Menschen in Europa als für sie wichtigste Probleme sehen, kommt der Klimawandel auf Platz 8, das allgemeine Thema Umwelt auf Platz 10. Spitzenreiter ist „Terrorismus“, gefolgt von Zuwanderung, Wirtschaftslage und öffentlichen Finanzen.

Beim aktuell relativ geringen Stellenwert von Umwelt- und Klimapolitik kommt Folgendes dazu: Wenn es an die Themen Umwelt- und Klimapolitik geht, dann denken viele Menschen nicht zuerst an die Gewerkschaften und Beschäftigten. Wem man am ehesten noch glaubwürdiges Handeln auf diesen Feldern zutraut, sind der Staat, NGOs, Unternehmen und die vom Management vorgenommenen Innovationen bzw. Investitionen in „grüne“ Bereiche sowie ökologisch sensible VerbraucherInnen.

Kontroverse Umwelt versus Soziales flammt wieder auf

Für die Beschäftigten und ihre Interessenvertretungen scheint das Thema des Erhalts oder der Schaffung von Arbeitsplätzen zentral – und dazu braucht es scheinbar Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit. Dann kommt schon auch der Umweltschutz in den Blick – aber erstmal muss das Kerngeschäft gesichert sein. Da scheint die alte Kontoverse „Umwelt“ versus „Soziales“ wieder auf. Das spitzt sich mit der neuen Regierung zu, wo es besonders darum gehen wird, soziale Rechte zu verteidigen.

Doch dabei wird der Kern der Sache verfehlt. Bei aller legitimen Kurzfristorientierung, gerade in Zeiten, in denen die Wirtschaftslage nur vordergründig stabil ist. Denn die tieferliegenden Ursachen (unregulierte Finanzmärkte, ungleiche Verteilung und Handelsungleichgewichte) der Krise von 2008 wurden nicht angegangen und der Schutz der Beschäftigten kommt weiter unter Druck. Deshalb bedarf es der Akteure, die langfristigere Entwicklungen im Blick haben und auch entsprechend handeln.

Umbau für ein solidarisches Wirtschaften und Zusammenleben

Die sozial-ökologische Grundfrage ist nicht nur, wie wir die Klimaerhitzung aufhalten bzw. uns dieser besser anpassen oder wie wir der zunehmenden Ressourcenknappheit begegnen. Vielmehr geht es grundlegend darum, wie die „imperiale Lebensweise“ – die immer auch eine Produktionsweise ist – in solidarische Formen des Wirtschaftens und Zusammenlebens umgebaut werden kann. Wie kann der alltägliche Zugriff auf die billigen Arbeitskräfte und Ressourcen der Welt ganz grundlegend verändert werden? Ein Zugriff, der durch profitorientierte Unternehmen organisiert, von Regierungen und internationaler Politik gefördert, aber eben auch durch die Arbeit und den Konsum der Menschen vollzogen wird.

Es handelt sich um eine Produktions- und Lebensweise, die zur Ausbeutung von Arbeitskraft und ökologischer Zerstörung in vielen Regionen der Welt führt (auch hierzulande), die aber gleichzeitig die Machtverhältnisse und politische Kurzfristorientierung unangetastet lässt; und die damit einhergehenden materiellen Arbeits- und Lebensverhältnisse, die für manche Menschen sehr gut sind, für viele in Ordnung, aber für viele gar existenzbedrohend.

Veränderungen müssen mit den Menschen gestaltet werden

Viele Menschen spüren durchaus Unwohlsein an den sozialen und ökologischen Zuständen der Welt und sind offen für plausible und gangbare Alternativen. Die anstehenden Veränderungen müssen mit den Menschen bzw. der Mehrheit der Bevölkerung angegangen werden. Und diese Mehrheit sind weiterhin die abhängigen Beschäftigten. Sonst werden die Veränderungen kapitalgetrieben laufen, wie wir aktuell bei den Diskussionen über Industrie 4.0 und insbesondere dem Umstieg auf Elektroautos beobachten können – von letzterem werden die österreichische Industrie und Beschäftigten mit den Schwerpunkten Verbrennungsmotoren und Getriebe stark betroffen sein. Damit stellt sich aber die Frage: Wie können die Beschäftigten und ihre Interessenvertretungen – die oder der Einzelne kann ja wenig bewegen – zu Akteuren der notwendigen Veränderungen werden? Wie können sie überhaupt aus der Defensive kommen und langfristige Ziele und Strategien formulieren?

Die Ergebnisse eines Forschungsprojekts an der Universität Wien – in Kooperation mit der Wirtschaftsuniversität und dem Institut für Höhere Studien – haben diesbezüglich interessante Ergebnisse gebracht. Innerhalb der Gewerkschaften und auch bei den Beschäftigten gibt es durchaus ein Bewusstsein für die vielfältigen ökologischen Probleme. Und für die engen Verbindungen von sozialen und ökologischen Fragen: Wer wohnt an den lauten Straßen, weil dort die Mieten billiger sind? Wer muss wegen geringerem Einkommen die billigeren Lebensmittel kaufen?

Deutlich wurde auch: Eine Bedingung ist, dass ein sozial-ökologischer Umbau der Industriegesellschaft gerecht sein muss, dass er also nicht auf dem Rücken jener ausgetragen werden darf, die ohnehin materiell zu kämpfen haben und unter unsicheren Bedingungen leben.

Für eine sozial-ökologische Transformation braucht es ein entschiedenes und für die Probleme sensibilisiertes Management und Anteilseigner von Unternehmen sowie deren Verbände in Landwirtschaft, Industrie und Dienstleistungssektor. Aber auch Arbeiterkammer, Gewerkschaften, Betriebsräte sind aus meiner Sicht zentral dafür, den Beschäftigten die umfassenden gesellschaftlichen Problemlagen sowie mögliche individuelle und kollektive Handlungsmöglichkeiten nahezubringen. Diese sind besonders glaubwürdige Akteure, weil sie bei Umweltfragen die sozialen Aspekte sicherlich nicht vergessen. Damit sind sie wichtige Gegenkräfte gegen die meinungsbildenden Boulevardmedien, die den Menschen einreden, dass sie eh nichts gesellschaftlich gestalten können – das sollen sie lieber den Eliten überlassen. Gemäß dem Motto der neoliberalen Ikone Margaret Thatcher: „Geh shoppen und sei glücklich“ (man könnte hinzufügen: „Geh hackln und sei ansonsten brav“).

Gesicherte materielle Teilhabe und ein entsprechend sozial-ökologischer Wohlstand, die nicht auf dem Rücken der Beschäftigten entstehen, bedürfen jedoch auch der politischen Teilhabe. Auch hier spielen Betriebsräte, Gewerkschaften und Arbeiterkammer eine entscheidende Rolle. Neben starker Repräsentation und institutioneller Macht der Gewerkschaften sind auch gewisse Bewusstseins- und Politisierungsprozesse der Mitglieder notwendig, damit diese sich selbst als Teil und ProtagonistInnen einer sozial-ökologischen Transformation verstehen.

Ich möchte dabei nicht die heutigen umweltpolitischen Orientierungen und Initiativen der Gewerkschaften und Sozialpartnerschaft schönreden. Diese bedarf dringend strategischer Neuorientierungen, um zur Speerspitze des notwendigen tiefgreifenden sozial-ökologischen Umbaus zu werden. Gleichzeitig sehe ich natürlich, dass es aktuell um die Kampf- und Konfliktfähigkeit der Gewerkschaften und anderer Interessenverbände der Beschäftigten, aber auch der Bevölkerungsmehrheit, geht.

Es braucht breite Bündnisse

Für einen tiefgreifenden sozial-ökologischen Umbau bedarf es insbesondere neuer Ideen, beispielgebender Pioniere und Experimente (etwa im Verkehrssektor oder Konsumbereich), Diskurse jenseits von „Hauptsache mehr“ und „Geiz ist geil“. Wichtig sind kritische NGOs und Gewerkschaften, soziale Bewegungen und breite Bündnisse wie „Wege aus der Krise“. Ein gutes Leben für alle (statt Dolce Vita für wenige) bedeutet, dass Wohlstand und Lebensqualität anders gemacht werden: Durch gute soziale Beziehungen und Anerkennung, Möglichkeiten zum sinnvollen Engagement, Weckung und Befriedigung von Neugierde. Auf der materiellen Ebene ist zentral, dass nicht die Natur und andere Weltregionen ausbeutet werden, dass also Produktion und Konsum anders organisiert werden: gute, ökologisch und weitgehend lokal produzierte Nahrungsmittel, lang haltbare Kommunikationsmedien wie Handys und Computer, öffentlicher Verkehr und Vermeidung von „erzwungener“ Mobilität, weil Menschen wegen überhöhter Mieten in den Ballungszentren gegen ihren Willen in günstigere Regionen ziehen müssen.

Abkehr von der Profit- und Wachstumsfixierung

Notwendig sind gesellschaftliche Rahmenbedingungen, bei denen die Fixierung auf Wachstum, Profite und Einkommen eine geringere Rolle spielen. Das bedarf einer angemessenen öffentlichen Daseinsvorsorge und einer sozial-ökologischen Infrastruktur, die ein auskömmliches und sinnerfülltes, gesichertes und ökologisch nicht zerstörerisches Leben für alle fördert. Nur so kann das falsche Versprechen wiederlegt werden, wonach der Konsum von immer mehr Waren der hauptsächliche Lebensinhalt sei – und dafür auch jede Erwerbsarbeit recht ist, um das entsprechende Einkommen zu haben. Die imperiale Lebensweise alltäglich in und außerhalb der Erwerbsarbeit zu vollziehen, ist ja keine Einzelentscheidung der Menschen, sondern tief verankert und machtvoll abgesichert – politisch, wirtschaftlich, kulturell, bis in die Begehren der Menschen. In einer Gesellschaft, die nicht mehr wachstumsfixiert ist, muss eine „Ökologie der Arbeit“ (Hans-Jürgen Urban von der IG Metall) zentral werden. Es geht auch um ein deutlich erweitertes Arbeitsverständnis, das andere Arbeitsformen neben der Erwerbsarbeit für ein gutes (Zusammen-)Leben aufwertet.

Wenn die Bevölkerung, und das sind mehrheitlich die abhängig Beschäftigten, beim Jahrhundertprojekt des sozial-ökologischen Umbaus nicht mitgenommen wird, kann dieser nicht funktionieren. Gerade bei den Beschäftigten darf nicht das Gefühl entstehen, mit den anstehenden Aufgaben allein gelassen zu werden und zum Spielball der Investoren und politischen Interessen zu werden. Sie müssen an diesem schwierigen Prozess beteiligt und dabei unterstützt werden, sie müssen lernen können und verantwortlicher Teil des Umbaus werden. Das bedeutet auch eine inhaltliche und strategische Öffnung der Gewerkschaften.

Machen wir uns nichts vor: In diesem Prozess werden umweltschädliche Branchen verlieren. Die Sozialpartner sind gefordert, indem sie in einem notwendig konfliktreichen Prozess neue Ideen entwickeln und einbringen sowie Interessen bündeln und artikulieren, um den Umbau voranzutreiben. Diese institutionalisierten Akteure erreichen überhaupt erst die wirtschaftlich relevanten Gruppen, nämlich Unternehmen und Beschäftigte. Und sie haben die relevante Macht der Gestaltung einer sozial-ökologischen Gesellschaft.